Inventaire Speleologique Du Seronais

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

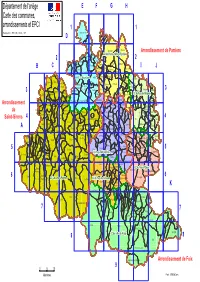

Département De L'ariège Carte Des Communes, EPCI Et Arrondissements

Département de l'ariège E F G H Carte des communes, EPCI et arrondissements 1 1 Réalisation : DDT 09 / SCAT / VD janvier 2014 Lézat-sur-Lèze Saint- D Quirc Lissac Labatut Canté Saint-Ybars Saverdun Mazères Arrondissement de Pamiers Justiniac CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun Sainte-Suzanne Villeneuve- CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun 2 du-Latou Brie 2 Sieuras Durfort Thouars- Loubaut Montaut sur-Arize Esplas Le Vernet Méras Le Fossat B C La Bastide- I J de-Besplas Unzent Gaudiès Castex CCCC dede LèzeLèze Saint-Martin- Bonnac Fornex d'Oydes Villeneuve- Saint-Amans du-Paréage Trémoulet Daumazan- Carla-Bayle Lescousse Bézac sur-Arize Artigat Lapenne La Bastide- Fabas Castéras de-Lordat Cérizols Saint-Michel Escosse Pamiers Sainte-Croix- Campagne- Le Carlaret Saint-Félix- Sainte-Foi Volvestre sur-Arize Les Bordes- Lanoux Ludiès de-Tournegat sur-Arize CCCC dudu PaysPays dede PamiersPamiers 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Madière Saint-Amadou Mirepoix 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Montfa Pailhès La Tour- Malegoude Manses Sabarat Saint-Victor- du-Crieu Vals Betchat Tourtouse Mérigon CCCC dede l'Arizel'Arize Monesple Les Pujols Cazals- Bédeille CCCC dede l'Arizel'Arize Rouzaud Saint-Jean Teilhet -du-Falga des-Baylès Bagert Lasserre Mauvezin-de- Saint- CCCC dudu PaysPays dede MirepoixMirepoix Sainte-Croix Les La Bastide- Montardit Montégut- Bauzeil Verniolle Arrondissement Taurignan- Camarade Le Mas-d'Azil Benagues Issards Rieucros du-Salat Plantaurel Besset Roumengoux Mercenac Castet -

Cartographie Des Territoires Couverts Par Le Dispositif MAIA En Ariège

Cartographie des territoires couverts par le dispositif MAIA en Ariège PAYS DU COUSERANS Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saint-Girons Portes du Couserans Bagert, Barjac, La Bastide-du-Salat, Saint-Lizier Bédeille, Betchat, Caumont, Cazavet, Oust Cérizols, Contrazy, Fabas, Gajan, Massat Lacave, Lasserre, Lorp-Sentaraille, Castillon Mauvezin-de-Prat, Mauvezin-de-Sainte- Sainte-Croix Volvestre Croix, Mercenac, Mérigon, Montardit, Labastide de Sérou Montesquieu-Avantès, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Prat-Bonrepaux, Saint-Lizier, Sainte-Croix-Volvestre, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux, Tourtouse Couserans Ouest Antras, Argein, Arrien-en-Bethmale, Arrout, Aucazein, Audressein, Augirein, Balacet, Balaguères, Bethmale, Bonac- Irazein, Les Bordes-sur-Lez, Buzan, Castillon-en-Couserans, Cescau, Engomer, Eycheil, Galey, Illartein, Montégut-en-Couserans, Moulis, Orgibet, Saint-Girons, Saint-Jean-du- Castillonnais, Saint-Lary, Salsein, Sentein, Sor, Uchentein, Villeneuve. Couserans Est Aigues-Juntes, Aleu, Allières, Alos, Alzen, Aulus-les-Bains, La Bastide-de- Sérou, Biert, Boussenac, Cadarcet, Castelnau-Durban, Clermont, Couflens, Durban-sur-Arize, Encourtiech, Ercé, Erp, Esplas-de-Sérou, Lacourt, Larbont, Lescure, Massat, Montagagne, Montels, Montseron, Nescus, Oust, Le Port, Rimont, Rivèrenert, Seix, Sentenac- d'Oust, Sentenac-de-Sérou, Soueix- Rogalle, Soulan, Suzan, Ustou. PAYS DES PORTES D’ARIEGE Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saverdun Arize-Lèze Artigat, La Bastide-de-Besplas, Les Bordes-sur-Arize, Pamiers Ouest Camarade, Campagne-sur-Arize, Carla-Bayle, Pamiers Est Castéras, Castex, Daumazan-sur-Arize, Durfort, Le Fossat Fornex, Le Fossat, Gabre, Lanoux, Lézat-sur-Lèze, Le Mas d’Azil Loubaut, Le Mas-d'Azil, Méras, Monesple, Montfa, Pailhès, Sabarat, Saint-Ybars, Sainte-Suzanne, Sieuras, Thouars-sur-Arize, Villeneuve-du-Latou Portes d’Ariège La Bastide-de-Lordat, Bonnac, Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trémoulet, Le Vernet, Villeneuve-du-Paréage. -

La Bio-Indication Mycologique De La Foret Domaniale Sainte-Croix-Volvestre

Projet de PNR Agence départ ementale Ariège Laboratoire EDB Ecole Unjat 9 rue du Lieutenant Paul Delpech Bâtiment 4R3 Université Paul Sabatier 09240 La Bastide de -Serou 09007 FOIX CEDEX 118, route de Narbonne 31062 Toulouse LLA BBIO--INDICATION MMYCOLOGIQUE DE LA FORET DOMANIALE SSAINTE--CCROIX--VVOLVESTRE Stéphanie L EITE Mémoire de Master 2 Gestion de la Biodiversité Septembre 2008 MAITRE DE STAGE Sophie SEJALON Chargée de mission « Elaboration de la charte » Projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises REMERCIEMENTS Au terme de ce stage, je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe du Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises qui m’a chaleureusement accueillie et plus particulièrement Sophie Séjalon pour ses suggestions et ses corrections concernant mon rapport. Je remercie également Patricia Jargeat, Hervé Gryta et Fabian Carriconde pour m’avoir aidée et conseillée pour la réflexion scientifique et l’échantillonnage des ectomycorhizes. Un grand merci à mon tuteur de stage : Patricia Jargeat pour ses conseils sur la partie expérimentale de l’analyse moléculaire réalisée durant ce stage (manipulations, séquençage, interprétations des résultats) ainsi que pour ses suggestions et ses corrections concernant mon rapport. Je remercie également Charlotte Veyssière et Virginie pour leurs aides précieuses dans la partie expérimentale de l’analyse moléculaire des ectomycorhizes. Je tiens à remercier Monique Gardes pour m’avoir orientée sur la méthodologie de travail. Je remercie l’Office National des Forêts de l’Agence de Foix pour la réalisation du géo-référencement du dispositif expérimental et pour le prêt d’ouvrages bibliographiques. Je tiens également à remercier Pierre-Arthur Moreau et Gilles Corriol qui m’ont apporté une aide indispensable dans l’attribution des statuts biologiques de certaines espèces fongiques et dans l’interprétation du spectre biologique. -

Projet D'arrêté

PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE Direction départementale des territoires PROJET D’ARRÊTÉ Arrêté cadre interdépartemental Service environnement risques portant définition d'un plan d'actions sécheresse Service police de l’eau et des milieux aquatiques pour le bassin Ariège-Hers (hors Lèze) Jean Yves Avallet La préfète de l'Ariège Chevalier de l'Ordre National du Mérite Le préfet de l'Aude Le préfet de la région Occitanie, Chevalier de la Légion d'Honneur, Préfet de la Haute-Garonne, Chevalier de l'Ordre National du Mérite Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite, Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ; Vu le code de la santé publique, notamment son livre III ; Vu le code du domaine public fluvial ; Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.211-3, L.214-18, L.215-7 à L.215-13 et R.211-66 à R.211-74 ; Vu le code pénal et notamment son livre Ier – titre III ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-0374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; Vu le décret n°2010-1391 du 12 novembre 2010 fixant la liste des ouvrages hydroélectriques mentionnée au I de l'article L. -

Confinement 3.0 Government Measures

Confinement 3.0 Government measures Update 23/07/2021 © - ATH tous droits réservés Confinement 3.0 by ATH : Government measures Updated information Date Page Tax measures : Assistance for the takeover of a business in 2020 23/07/2021 22 Tax measures : The solidarity fund 23/07/2021 24 Social measures : Deferral of URSSAF deadlines 23/07/2021 73 Social measures : Exemptions from charges 23/07/2021 74 Social measures : Hiring aid 23/07/2021 77 Social measures : Exceptional purchasing power bonus 2021 23/07/2021 85 Financing measures : Other financing mechanisms 23/07/2021 91 Tax measures : The solidarity fund 30/06/2021 24 Social measures : The context 30/06/2021 60 Social measures : The corporate health protocol 30/06/2021 61 Social measures: Professional interview 30/06/2021 81 Financing measures : State guaranteed loans 30/06/2021 90 Tax measures : Annex 30/06/2021 98 Tax measures : The solidarity fund 17/06/2021 24 Tax measures : Annex 17/06/2021 92 Social measures : The context 17/06/2021 55 Social measures : The corporate health protocol 17/06/2021 56 Social measures : Partial activity 17/06/2021 57 Main Social measures : Partial activity for employees of private employers 17/06/2021 67 Social measures : FNE- training 17/06/2021 67 updates and Social measures : Exemptions from charges 17/06/2021 69 Social measures : Hiring aid 17/06/2021 72 new Social measures : COVID work stoppages 17/06/2021 78 Social measures : Exceptional purchasing power bonus 2021 17/06/2021 80 information Tax measures : Fixed costs support system 31/05/2021 -

12.12.19 DP CD09 Connexion Du

Très Haut Débit : connexion du 10 000 e foyer ariégeois au réseau départemental Jeudi 12 décembre 2019 - Coussa Officiellement engagé le 5 mars 2018, le déploiement du réseau Très Haut Débit porté par le Conseil Départemental de l’Ariège atteint aujourd’hui le chiffre symbolique des 10 000 foyers éligibles au THD, par la connexion à la fibre optique. Concrètement, les occupants de ces 10 000 foyers peuvent désormais contacter l’opérateur Internet de leur choix pour demander le raccordement à la fibre à l’intérieur de leur habitation. 11 % des 92 000 prises du réseau dit « d’initiative publique » est donc fibré. 28 468 prises sont actuellement en chantier, soit 1/3 du réseau. Le rythme de déploiement est donc soutenu. CONTEXTE Le projet de déploiement initié par le Département de l’Ariège mobilise quelque 140 millions d’euros d’investissement. Il est soutenu par l’Etat, dans le cadre du plan France THD, à hauteur de 39 M€. La Région Occitanie est l’autre partenaire incontournable de cette ambition, avec un soutien de 20 M€. Au cours des derniers mois, l’Etat et la Région ont revu à la hausse leur accompagnement du projet, respectivement de 12 M€ et 3 M€. Toutes les phases du schéma directeur ont en effet été respectés par le Département et son délégataire Ariège THD. Le Département négociant notamment pour un calendrier resserré avec une échéance fixée à 2025 et non à 2030. Le soutien renforcé des deux partenaires Etat et Région conforte l’équilibre financier du projet, évalué à 23 M€ pour le Conseil Départemental de l’Ariège. -

Mise En Page A3

Département de l'ariège E F G H Carte des communes, arrondissements et EPCI 1 1 Réalisation : DDT 09 / SCAT / VD Lézat-sur-Lèze Saint-Quirc D Lissac Labatut Saint-Ybars Canté Saverdun Mazères Arrondissement de Pamiers Justiniac CCCC desdes PortesPortes d'Arièged'Ariège PyrénéesPyrénées Sainte-Suzanne Villeneuve- 2 du-Latou Brie 2 Thouars- Loubaut Sieuras Durfort Le Vernet Montaut sur-Arize Méras Le Fossat Esplas B C La Bastide- Saint-Martin- Unzent I J Fornex Castex Bonnac Gaudiès de-Besplas d'Oydes Villeneuve- Carla-Bayle Saint-Amans Trémoulet Daumazan- du-Paréage Lescousse Bézac sur-Arize CCCC ArizeArize LèzeLèze Artigat La Bastide- Lapenne de-Lordat Cérizols Fabas Castéras Saint-Michel Sainte-Croix- Campagne- Escosse Pamiers Le Carlaret Saint-Félix- Les Bordes- Lanoux Sainte-Foi Volvestre sur-Arize Ludiès de-Tournegat sur-Arize Pailhès Madière La Tour- Saint-Amadou Mirepoix Malegoude 3 3 Tourtouse Montfa Manses Mérigon Sabarat Saint-Victor- du-Crieu Vals Betchat Bédeille Monesple Saint-Jean Les Pujols CCCC dudu PaysPays dede MirepoixMirepoix Cazals- Bagert Rouzaud Teilhet des-Baylès Lasserre Mauvezin-de- Saint- -du-Falga Les La Bastide- MontarditSainte-Croix Montégut- Bauzeil Verniolle Taurignan- Camarade Le Mas-d'Azil Benagues Issards Rieucros Besset Roumengoux du-Salat Castet Barjac Gabre Plantaurel Artix Arrondissement Mercenac Contrazy Rieux-de- Coussa Tourtrol Moulin-Neuf Lacave Taurignan- Cazaux Varilhes Arvigna Viviès Coutens La Bastide- Vieux Aigues-Juntes Pelleport de Mauvezin- Montesquieu- Saint-Félix- Vira de-Bousignac Prat- -

Secrétariat Général

PRÉFET DE LA REGION OCCITANIE PDRH 2007-2013 – Mesure 323-D Rapport d’activité détaillé de l’animation des mesures agro- environnementales et climatiques (MAEC) 2016 sur la biodiversité remarquable et les continuités écologiques du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (hors sites Natura 2000) Rappel : Le périmètre de ce PAEC englobe les sites abritant le papillon Maculinea alcon alcon soumis à plan national d’action, des sites de montagnes à fortes densités de zones humides et des corridors écologiques à restaurer. 2015 avait constitué une année test avec l’animation des mesures auprès d’un nombre réduit d’agriculteurs (cf. Rapport d’activité 2015). 2016 était la seconde année de mise en œuvre du PAEC et de déploiement des MAEC sur les zones humides, les sites à Maculinea alcon alcon et les corridors de la trame des milieux ouverts. Actions d’information/promotion du projet sur le territoire : Cf. Rapport d’activité 2015. Actions de sensibilisation et d’accompagnement des agriculteurs : Les trois enjeux du PAEC ont été traités concomitamment mais de façon différentes : Enjeux « zones humides » : - réunions collectives et individuelles (dates, lieux, participants feuille d’émargement, présentations réalisées, documents remis…) Une réunion collective a été organisé dans la commune d’Ercé le 26/04/2016 dans l’objectif de présenter le dispositif aux éleveurs de cette communes constituant l’un des deux secteurs à forte densité de zones humides concernés par le PAEC. Dans un second temps, pour les exploitants souhaitant contractualiser, un rendez-vous sur l'exploitation a été pris afin de réaliser le diagnostic et de définir les parcelles éligibles à la MAEC. -

La Route Dieuzaide

La Route Dieuzaide Parcours photographique permanent en Pays Couserans (09) eproduites sur des panneaux grand format (80 cm x 120 cm), R trente images noir et blanc sont installées définitivement en extérieur sur les lieux-mêmes de leur prise de vue dans 28 communes du Pays Couserans. Dans les années 1950-1960, Jean Dieuzaide (1921 - 2003), fondateur de la Galerie du Chateau d’eau à Toulouse, Sur la sillonnait les routes, appareil photo en Route bandoulière, pour saisir la lumière sur le de monde qui l’entourait, tantôt les hommes, tantôt années pas si lointaines qui nous est restituée Seix - vue du Salat, avec en haut le Château – centre Jean Dieuzaide d’interprétation du patrimoine du Couserans les paysages, tantôt l’architecture. sans nostalgie à travers le formidable travail Parcours photographique en Pays Couserans en haut à gauche : Massat - vue de la route du Col de Port Ses images témoignent d'un autre temps et de Jean Dieuzaide. Pour se souvenir de ce qui nous confrontent à la réalité de l'évolution du compose l'histoire et la richesse de cette terre paysage, du patrimoine et des habitants de ce d'Ariège et y découvrir ce qui reste inchangé territoire rural. malgré le temps qui passe. Sur la Par cette sélection, c'est une mémoire de ces Ces trente installations constituent une route de Route Jean Dieuzaide Parcours photographique permanent en Couserans photographique couseranaise à inscrire sur les cartes touristiques du département, pour * une route à voir toute l’année, véritable parcours artistique en plein air, composée de trente photogra- découvrir l'histoire et le patrimoine d'un territoire phies grand format installées en extérieur, là-même où Jean Dieuzaide (1921-2003) les avait réalisées dans les culturel original. -

Charte Forestière De Territoire De L'est Du Parc Naturel Régional Des

Charte forestière de l’est du PNR des Pyrénées Ariégeoises Programme d’actions à 3 ans Charte forestière de territoire de l’est du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises Rapport n°2, Juillet 2013 : Objectifs stratégiques et programme d’actions à 3 ans. 1 Charte forestière de l’est du PNR des Pyrénées Ariégeoises Programme d’actions à 3 ans SOMMAIRE A. Rappel des étapes d’élaboration de la Charte forestière de l’est du PNR ................................................... 3 B. Enjeux prioritaires retenus et choix des objectifs stratégiques ................................................................... 4 B.1 Présentation des enjeux prioritaires retenus ................................................................................................. 4 B.2 Les Objectifs stratégiques de la Charte forestière ........................................................................................ 8 C. Programme d’actions à 3 ans .......................................................................................................................... 9 OBJECTIF 1 : Développer une sylviculture valorisant les meilleures potentialités des forêts ............................. 9 Action 1 Former à la sylviculture ................................................................................................................... 10 Action 2 Organiser des échanges amiables de parcelles pour réorganiser le foncier forestier .................... 11 OBJECTIF 2 : Faciliter le transport des bois .................................................................................................... -

Haute Garonne

vers CAZÈRES Volvestre •Sainte-Croix-Volvestre Saint-Girons•Saint-Lizier Citas vers CARBONNE MAZÈRES/SALAT La Fitte TOULOUSE (A64) «La forêt royale» de Ste-Croix-Volvestre (3var) 12 Sentier de Bédeille - P : Bédeille Sur le Pas des Hadas - P : Massif de Sourroque Sainte-Croix-Volvestre 160m / ∅ 1h30 Cérizols ∠ 10 à 40m/ ∅ 30min à 1h - P : «Forêt» ∠ 120m/ ∅ 2h15 ∠ Sentier d’interprétation de Tourtouse - P : Tourtouse 3 Sentier de Peyre - P : Ste-Croix-Volvestre Le Castrum - P : Caumont 1 ∠ 40m / ∅ 1h30 A/R ∠ 187m / ∅ 3h30 ∠ 100m / ∅ 0h45 Lac de 3 Sentier de Guilhem Luc - P : «la Barthe» En creux et en bosses - P : Massif de Sourroque Ste-Croix 1 7 Sentier du bout de la forêt - P : Contrazy Fabas ∠ 185m / ∅ 1h15 ∠ 300m / ∅ 3h ∠200m / ∅ 2h Forêt Royale du Volvestre vers 4 Sentier des Verreries Sentier de Guillou/Naudot- P : parking «des Chaumes» 9 Chemin des Gabats MONTBRUN-BOCAGE 10 DAUMAZAN/ARIZE ∠ néant / ∅1h45 - P : Ste-Cr-Volv./ «Maharage» ∠ 245m / ∅ 5h30 A/R ∠100m / ∅ 1h30 - P : Saint-Lizier Sentier du château de Mauvezin - P : «Chalé» P Tourtouse 4 5 11 Sentier de Bagert - P : Bagert ou Bédeille 12 Le renard qui se mord la queue - P : Pouech e ∠186m / ∅ 2h30 418m / ∅ 3h 200m / ∅ 1h30 Betchat tit ∠ e 12 Mérigon Tuc du Montcalivert vers s 1 SALIES DU SALAT Montaut Sentiers de 11 Montardit ∠ 225m / 2h30 - P : Montjoie/Saint Lizier Bédeille 10 Mauvezin La grotte du Mas-d’Azil Le-Mas-d’Azil Bagert Lasserre P 2 Encausse - chemin des papetiers - P : Saint Girons P de Ste-Croix yr ∠ 650m / ∅ 3h énée 5 l Bernadat s Lac a Chemin des carriers -

3B2 to Ps Tmp 1..96

1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p.