Révision Du PPRI Val D'orléans

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vente Ferme 1

r* … … au co oducteu nsomm pr O at I Sylvie O Yorick DUFOUR G.A.E.C. eu u B I B Isabelle & Joël MAZURÉ r D Maryse & Jean-Marie SERRÉ KARQUET Châtenoy du Beau-Mont Nesploy Léouville Tony ALLANIC Légumes Beaune la Rolande Châtenoy Moutons et poulets sur Légumes Lait cru pied Bœuf (morceaux Véronique & Pierre-Yves au choix ou colis), IO Michel BERRUÉ HURET B Chanteau chapons, poulets Beauchamps / Huillard Légumes, petits fruits Fromage de chèvre rouges, confitures • Outarville Danielle & Philippe COFFINEAU Michelle & Hervé ARIBAUD Pithiviers Chailly en Gâtinais Férolles Porc élevé en plein air Asperges, échalotes, lapins, (1/4 , 1/2 , entier ou vif), Beaune la volailles plein air • agneau ( 1/2 , entier ou vif) Rolande Montargis Bellegarde O I Thierry FILIPPI IO Joël LALÈS B Férolles B Prunoy Confitures, sirops et vinaigres de Orléans • Légumes fruits, de fleurs et de plantes Jargeau • Châteauneuf Lorris Charny Laurence DESMAZIÈRES • IO IOMathieu FLEURY B Cortrat B Sully/Loire Ouvrouer les Champs Pommes de terre, oignons, Légumes et miels courges, soupe aux orties ou de Gien légumes, pâtés végétaux O Joël & Stéphane DURAND I Briare B Vienne-en-Val Jean-Pierre NICOLLE Échalotes semences et consom - Noyers mation, pommes de terre, asper - Porc élevé au petit lait ( 1/4 , 1 /2 ou ges, maïs doux, poireaux entier), veau sous la mère ( 1/4 ), bœuf ou génisse (colis mélangé) Monique & Jean-Luc BRINON Vincent BRINON O IO Agnès & Vincent Philippe CIMETIÈRE I Marie-Christine & Jacques & Thierry BASSIN B Tigy Tigy B TOUZEAU Sigloy Patrick BAILLY Vieilles-Maisons Pommes de terre, Tigy Asperges, pommes de terre. -

L'ancienne Carrière De Sable Miocène De Tigy

ID : CEN0082 Nom : L'ancienne carrière de sable miocène de Tigy (Sables et argiles de Sologne) Région : Centre Confidentialité : Public Nombre d'étoiles : ** Typologie : Site anthropique de surface Carrière Résolution : 4,767 m/pixel Entités administratives et cartographiques Département(s) Commune(s) N° Département N°INSEE Commune (45) Loiret 45324 TIGY Carte(s) topographique(s) au 1 / 25 000 Carte(s) géologique(s) au 1 / 50 000 N° Carte N° Carte 2320O CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 0399 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE Carte(s) marine(s) (non renseigné) Lieu(x)-dit(s) : Le Ponceau Contact pour le site Description physique Description physique : En grande partie envahie par la végétation en domaine de sous-bois, cette ancienne carrière de sable facilement accessible permet d'effectuer quelques observations intéressantes au niveau de l'ancien front de taille de l'exploitation . Ce dernier s'étend sur une vingtaine de mètres de longueur environ pour 4 à 5 mètres de hauteur. Superficie : 20 m² Etat actuel : Dégradé / Envahi par la végétation Usage(s) (non renseigné) Collection(s) (non renseigné) Accessibilité au site Accessibilité : Facile Libre Périodicité ouverture : Annuelle Autorisation préalable : Non Site payant : Non Itinéraire d'accès : Rejoindre Tigy depuis Jargeau par la D951 puis prendre la D83 en direction de Vannes-sur-Cosson. La carrière se situe à environ 2500 mètres du centre de Tigy, dans le sous-bois à gauche de la route. Description géologique Description géologique : Recouverte de matériel alluvial et de colluvions sur une cinquantaine de centimètres d'épaisseur, la formation des "Sables et argiles de Sologne" affleure ici à la faveur d'une ancienne excavation. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°45-2020-287 Publié Le 18

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°45-2020-287 LOIRET PUBLIÉ LE 18 NOVEMBRE 2020 1 Sommaire Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret 45-2020-11-18-001 - Arrêté modifiant la composition du CDEN (5 pages) Page 3 2 Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret 45-2020-11-18-001 Arrêté modifiant la composition du CDEN Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2020-11-18-001 - Arrêté modifiant la composition du CDEN 3 Préfecture - Secrétariat Général Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial ARRETE mofifiant la composition du Conseil Départemental de l Education !ationale "CDE!# du $oiret Le Préfet du Loiret, Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 235- , !. 235- et sui"ants, Vu le code des relations entre le pu$lic et l’administration Vu la loi n& 2004-809 du 3 août 2004 modifiée relati"e aux li$ertés et responsa$ilités locales - Vu le décret n&2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif au, dispositions réglementaires du code des relations entre le pu$lic et l’administration - Vu la déli$ération n&./// du 0 a"ril 2015 du conseil départemental désignant les conseillers départementaux appelés 1 siéger au sein d’organismes extérieurs - Vu la déli$ération N& 6.' .') de l%2ssem$lée Pléni3re du ( fé"rier 2010 #ortant désignation des conseillers régionau, du 4entre-Val de Loire dans les éta$lissements pu$lics locau, d’enseignement et dans les l5cées pri"és et désignation des représentants -

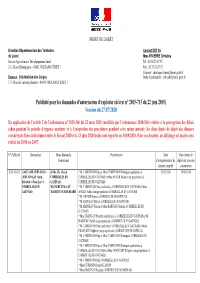

(Décret N° 2015-713 Du 22 Juin 2015) Version Du 2/10/2020

PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 juin 2015) Version du 2/10/2020 En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’ordonnance 2020-560) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les dates limite de dépôt des dossiers concurrents fixées initialement entre le 16 mai 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont reportés au 30/08/2020. Pour ces dossiers, un affichage est mairie sera réalisé du 24/06 au 24/07. N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date Date limite de Communes d’enregistrement du dépôt des dossiers dossier complet concurrents 2020-45-073 GAEC « DE VERVILLE » (111ha 35a 10ca) à * M. CARRIGNON Guy et Mme CARRIGNON Monique (usufruitiers) à 22/05/2020 30/08/2020 (MM. VIOLAS Alain, CORBEILLES EN CORBEILLES EN GATINAIS et Mme AUGER Nadine (nue propriétaire) à Edouard et Jean-Luc) à GATINAIS, CORBEILLES EN GATINAIS CORBEILLES EN MIGNERETTE et ST * M. CARRIGNON Guy (usufruitier) à CORBEILLES EN GATINAIS et Mme GATINAIS MAURICE SUR FESSARD AUGER Nadine (nue propriétaire) à CORBEILLES EN GATINAIS * M. -

Chantiers Sur Les Routes 1.Pdf

ESSONNE Sermaises - RD921 Autruy-sur Tranchée pour ChantiersChantiers sursur lesles routesroutes Juine - RD95 fibre optique Enfouissement HTA SemaineSemaine 17,17, 2222 auau 2828 avrilavril 20192019 N De Morville-en SEINE-ET-MARNE De Le Bignon-Mirabeau à De Outarville à Beauce à Intville-la Rozoy-le-Vieil - RD34 Autruy-sur-Juine - RD97 Réfection de la chaussée Guétard - RD20 Réfection de la chaussée EURE-ET-LOIR Enfouissement HTA Outarville - RD134 Enfouissement HTA Guigneville - RD22 Réfection de la chaussée Outarville - RD97 De Tournoisis à La Enfouissement HTA Chapelle-Onzerain - RD955 Terrassement et pose câble De Crottes-en Villamblain - RD936 de restructuration H.T.A. Pithiverais à Bazoches Terrassement et Tivernon les-Gallerandes - RD97 pose câble de - RD311 Dépose de poteaux restructuration H.T.A. Pose de câble Neuville-aux-Bois - RD11 Réfection de la chaussée La Selle-sur-le Bied - RD146 Neuville-aux-Bois - RD11 Travaux extension Courtenay - RD34 réseau ENEDIS Artenay - RD5 Réfection de la chaussée Moulon - RD38 Création de Déchargement de Chevilly - RD97 Pose d'un 2 postes HTA matériaux et réalisation Réfection poteau incendie d'une plate-forme Loury - RD140 ouvrage d'art dans le cadre de Réalisation d'un branchement Sury-aux-Bois - RD909 Amilly - RD973 l'élargissement de l'A10 d'eau en coffret Travaux de raccordement Elagage d'arbres sous accotement et Boulay-les-Barres - RD955 Vitry-aux-Loges - RD137 pose d'un coffret Sondage géotechnique - Branchement Projet du futur giratoire pour Weaccess Fay-aux-Loges - RD709 Saint-Maurice-sur Réhabilitation et extension du réseau Noyers - RD738 Fessard - RD2160 Saran - De Vennecy à d'assainissement Réstauration Restructuration De Épieds-en-Beauce à Rebréchien - RD8 De Vitry aux Loges à RD2020 Déploiement fibre optique Châteaunef. -

Bulletin 2018 N°33

Le mot du Maire Chers amis, Notre village continue de se développer. Pour l’année 2017 nous avons enregistré 19 naissances, été sollicité 12 fois pour des mariages et nous avons déploré 7 décès. 12 nouvelles familles se sont installées à Neuvy. Notre tissu commercial s’est renouvelé avec l’arrivée en Février de M et Mme Piétu à la boulangerie et en juillet l’épicerie a été reprise par Driss Moulay. A noter également que le bar , tenu par Renato s’est modernisé et propose de nouveaux services, le loto mais aussi la vente de timbres amendes et autres cartes de téléphone dématérialisées. Une nouvelle dynamique est née autour de ces com- merces, mais nous savons tous qu’elle est fragile alors, chers concitoyens faites confiance à vos commerçants de proximité. Un petit retour sur 2017 ou nous avons continué à œuvrer pour le bien être de tous, quelques travaux de voierie réali- sés mais les diverses commissions se sont surtout mobili- sées sur le projet de construction du groupe scolaire Sommaire maternel. Les travaux ont débuté , le coût avoisine le mil- lion d’euros .Cette opération devra permettre de réaliser Renseignements communaux….. p 4 d’importantes économies d’énergie et d’offrir un cadre de Administration Municipale…….. p 5 travail et d’accueil agréable et fonctionnel pour les enfants et les enseignants. Les Adjoints……………….……. p 6 - 7 Le financement est assuré pour 270 000€ par la DETR, Sessions des assemblées délibérantes p 8 - 9 pour 200 000€ par le fonds de concours de la Comcom Val Communauté de Communes…. -

DSIL 2018 Bénéficiaire Montant De La Subvention Code INSEE Effet De Levier (Commune Ou Projets Soutenus Coût Total Du Projet (HT) DSIL Attribuée (AE 2018) Dép

DSIL 2018 Bénéficiaire Montant de la subvention Code INSEE Effet de levier (Commune ou Projets soutenus Coût total du projet (HT) DSIL attribuée (AE 2018) dép. DSIL / Coût total (%) EPCI) en euros 45 Fleury-les-Aubrais Sécurisation des écoles 45 520 15 932 35% Communauté de communes des 1 000 000 300 000 45 Loges Réhabilitation et mise aux normes de la piscine de Châteauneuf-sur-Loire 40% Développement d’une offre cyclable par la création de deux nouveaux 311 913 101 595 45 Meung-sur-Loire tronçons 33% Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée des équipements 83 333 41 667 45 Olivet techniques de chauffage et de ventilation sur 14 bâtiments communaux 50% Communauté urbaine Orléans Création de deux stations sur la ligne A du tramway Orléanais et 6 506 814 2 500 000 45 Métropole aménagement d’un terminus partiel avec remisage 38% 45 Orléans Construction d’un centre aqualudique en centre ville, quartier gare 1 000 000 450 000 45% Saint-Jean-de-La- 1 000 000 350 000 45 Ruelle Rénovation thermique de la salle des fêtes 35% 45 Ingré Mise en place d’un self et amélioration du lieu de restauration scolaire 95 400 28 620 30% 45 Bouzy la Forêt Sécurisation de l'école 12 391 4 337 35% 45 Chécy Réhabilitation du centre de loisirs Beauregard 1 000 000 100 000 10% Saint-Benoit sur 68 253 16 962 45 Loire Mise en accessibilité de l'ancienne mairie 25% 45 Saint-Cyr en Val Mise aux normes d'accessibilité des batiments publics 260 519 78 156 30% 1 000 000 200 000 45 Saint Jean de Braye Création du groupe scolaire Jean Zay (2nde tranche) 20% 45 Thignonville -

Version Du 27/07/2020

PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 juin 2015) Version du 27/07/2020 En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’ordonnance 2020-560) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les dates limite de dépôt des dossiers concurrents fixées initialement entre le 16 mai 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont reportés au 30/08/2020. Pour ces dossiers, un affichage est mairie sera réalisé du 24/06 au 24/07. N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date Date limite de Communes d’enregistrement du dépôt des dossiers dossier complet concurrents 2020-45-073 GAEC « DE VERVILLE » (111ha 35a 10ca) à * M. CARRIGNON Guy et Mme CARRIGNON Monique (usufruitiers) à 22/05/2020 30/08/2020 (MM. VIOLAS Alain, CORBEILLES EN CORBEILLES EN GATINAIS et Mme AUGER Nadine (nue propriétaire) à Edouard et Jean-Luc) à GATINAIS, CORBEILLES EN GATINAIS CORBEILLES EN MIGNERETTE et ST * M. CARRIGNON Guy (usufruitier) à CORBEILLES EN GATINAIS et Mme GATINAIS MAURICE SUR FESSARD AUGER Nadine (nue propriétaire) à CORBEILLES EN GATINAIS * M. -

Icipalité De Sandillon Souhaite Informer Du Mieux Possible Ses Administrés

Sommaire 01 1 /// ÉDITO ...................................................... P 1 éditorial 2 /// COMMISSION – ARTISANAT – COMMERCE – La municipalité de Sandillon souhaite informer du mieux possible ses administrés. Les déci- ENTREPRISE (A.C.E.) ....................................... P 2 sions prises par le Conseil Municipal, les évènements et les manifestations doivent faire l’objet de communications régulières auprès de la population de Sandillon. 2 /// COMMISSION EMBELLISSEMENT – FLEURISSEMENT ................................P 3-4 Les modalités concernant ces informations vont évoluer. A compter de la Lettre d’octobre 2017, la municipalité éditera en régie locale les lettres et le guide pratique de Sandillon. 2 /// COMMISSION INFORMATION - CULTURE - Cela veut dire que la société à laquelle nous faisons appel actuellement pour l’édition de COMMUNICATION ................................. P 4 nos publications réalisera sa dernière lettre en juin prochain. Frédérique JOUFFRE, agent de la commune sera en charge de l’élaboration des publications en devenant la personne ressource en matière de communication municipale. 2 /// COMMISSION VOIRIE ............................. P 5 Une régie publicitaire pilotée par la commune auprès des annonceurs potentiels, permettra 2 /// COMMISSION BÂTIMENT ..................P 5-6 de continuer à éditer ces vecteurs de communication à moindre coût. La commune de Sandillon appartient désormais à la Communauté de Communes des 2 /// CCAS ................................................. P 6-7 Loges. Cette « ComCom », dont le siège est à Jargeau rassemble 20 communes : Bouzy La Forêt, Châteauneuf sur Loire, Combreux, Darvoy, Donnery, Férolles, Fay aux Loges, 2 /// OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ... P 7 Ingrannes, Jargeau, Ouvrouer les Champs, Sandillon, Saint Denis de l'Hôtel, Saint Martin d'Abbat, Seichebrières, Sigloy, Sully la Chapelle, Sury aux Bois, Tigy, Vienne en Val et Vitry 3 /// ASSOCIATIONS .................................P 8-15 aux Loges. -

DDRM 2012 8,83 Mo

PRÉFET DU LOIRET DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de Protection Civile JANVIER 2012 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, édition janvier 2012, a été conçu et réalisé par le SIRACED-PC de la Préfecture de la Région Centre et du Loiret. Équipe de rédaction : Préfecture : Mme BRUCHET, Mme HAUTIN, Mme NIETO-LAVENTURE, M. BARSEGHIAN ; Direction Départementale des Territoires : M. NGUYEN, M. PIEL ; Direction Départementale de la Protection des Populations : Mme LEDOUBLE ; Unité territoriale de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : M. DELHOMELLE ; Météo France : M. RAYNAUD ; Conseil Général : M. ROCH ; Bureau de Recherches Géologiques et Minières : M. GOURDIER, M. COCHERY ; SNCF Établissement Infrastructure Circulation Centre : M. CHARPENTIER ; Établissement Infrastructure Circulation Paris Sud Est : M. DA CONCEICAO. Illustrations, mise en page, impression : Le Mot DU PRÉfet Source : Préfecture du Loiret Chaque année, le monde déplore des sinistres d’origine météorologique (inondations, ouragans...) et des accidents d’origine technologique (explosion d’un établissement, pollution chimique...) aux conséquences dramatiques. Chaque événement est l’occasion de rappeler que le risque zéro n’existe pas. Le département du Loiret n’y échappe pas. Ce constat nous oblige à agir. Agir pour connaître, pour prévoir, pour se préparer. Avec cette nouvelle édition du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), le département se dote d’un outil actualisé qui décrit les risques majeurs affectant le département, dresse le portrait succinct de l’organisation des secours et prodigue les consignes de sécurité. Le risque majeur se définit comme un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets impliqueraient un grand nombre d’individus et dont les conséquences seraient graves pour les personnes, les biens et l’environnement. -

Bulletin Municipal N°27

Clin d’œil sur Guilly n°27 Bulletin Municipal 2019 www.mairie-guilly.com Sommaire Mot du Maire ..................................................................................................................................................................................................................................1 Renseignements pratiques - Etat civil .......................................................................................................................................2 à 7 Droits et devoirs..........................................................................................................................................................................................................8 et 9 Réunions du Conseil Municipal ....................................................................................................................................................................10 Budget de la Commune ..............................................................................................................................................................................................11 Regroupement pédagogique Guilly-Sigloy - Syndicat scolaire................................................12 à 16 Travaux réalisés......................................................................................................................................................................................................................17 Comice agricole Val de Sully .............................................................................................................................................................................18 -

Séance Plénière De La Commission Locale De L’Eau - 5 Septembre 2019 Espace Montission – Saint-Jean-Le-Blanc

Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau - 5 septembre 2019 Espace Montission – Saint-Jean-le-Blanc Collège des élus Etaient présents Conseillère municipale / Mme Fabienne d'ILLIERS Olivet Présidente de la CLE M. Patrick RABOURDIN Président SIBL Mme Isabelle LANSON Conseillère départementale Conseil Départemental du Loiret M. André DEROUET Conseiller municipal Neuvy-en-Sullias M. Jean-Marc GIBEY Maire Jargeau M. Jacques ROBERT Conseiller municipal Marcilly-en-Villette M. Gérard MICHAUD Adjoint au Maire Saint-Cyr-en-Val M. Jean-Luc BRINON Adjoint au Maire Tigy M. Jean-Claude Adjoint au Maire Saint-Pryvé-Saint-Mesmin HENNEQUIN M. Gérard MONTIGNY Adjoint au Maire Saint-Hilaire-Saint-Mesmin M. Jean-Michel VINCOT Conseiller municipal Orléans M. Gérard BOUDON Adjoint au Maire Saint Denis en Val Etaient excusés et représentés M. Christian BRAUX Vice Président Orléans Métropole Mme Anne GABORIT Conseillère départementale Conseil Départemental du Loiret M. Gérard MALBO Représentant Etablissement public Loire M. Matthieu SCHLESINGER Maire Olivet M. Christian THOMAS Maire Mardié M. Christian BOIS Maire Saint Jean le Blanc Elue communautaire / Mme Stéphanie ANTON Orléans Métropole Adjointe au Maire d'Orléans M. Marcel POIGNARD Conseiller municipal Sandillon M. Dominique LELAY Adjoint au Maire Vienne en Val M. Olivier SILBERBERG Conseiller municipal Saint Jean le Blanc Mme Laurence MONNOT Maire Ouvrouer les Champs Collège des usagers Etaient présents M. Jean-Marie FORTIN Président Chambre d'agriculture du Loiret M. Sébastien MERY Elu Chambre d'agriculture du Loiret M. Pierre-Louis d'ILLIERS Président ASRL Conservateur de la RNN de M. Damien HEMERAY Loiret Nature Environnement Saint-Mesmin M. Didier PAPET Vice Président Loiret Nature Environnement M.