Revue Mémoire De La Dordogne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ZRR : Exonération De Taxe Foncière Sur Les Propriétés Bâties (TFPB)

ZRR : exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) DDFIP Présentation du dispositif Les entreprises qui créent ou reprennent une entreprise en difficulté, dans une ZRR (Zone de revitalisation rurale), peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont concernées les entreprises de moins de 11 salariés : exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, créées ou reprises en ZRR jusqu'au 31/12/2022. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles$$Critères d’éligibilité Pour quel projet ? Présentation des projets Dépenses concernées Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles$$Critères d’inéligibilité$$Dépenses inéligibles Montant de l'aide L'exonération est comprise entre 2 et 5 ans. L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Seuls les services fiscaux sont compétents pour juger de l'éligibilité de l'entreprise au présent dispositif. Informations pratiques L'entreprise doit déclarer, dans les 15 jours de la signature de l'acte, son acquisition au service des impôts. DDFIP ZRR : exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) Page 1 sur 5 Le délai de 5 ans est calculé à partir du 01/01 de la première année au titre de laquelle l'exonération de taxe foncière a été accordée. Critères complémentaires Création avant le 31 décembre 2020. Effectif de moins de 11 salariés. -

24300 Abjat-Sur-Bandiat 24460 Agonac 24210 Ajat 24220 Allas-Les

24300 Abjat-sur-Bandiat 24460 Agonac 24210 Ajat 24220 Allas-les-Mines 24600 Allemans 24480 Alles-sur-Dordogne 24160 Anlhiac 24430 Annesse-et-Beaulieu 24420 Antonne-et-Trigonant 24590 Archignac 24750 Atur 24260 Audrix 24300 Augignac 24290 Auriac-du-Périgord 24210 Bachellerie 24390 Badefols-d'Ans 24150 Badefols-sur-Dordogne 24150 Baneuil 24560 Bardou 24210 Bars 24330 Bassillac 24150 Bayac 24400 Beaupouyet 24120 Beauregard-de-Terrasson 24140 Beauregard-et-Bassac 24400 Beauronne 24340 Beaussac 24140 Beleymas 24170 Belvès 24220 Berbiguières 24100 Bergerac 24320 Bertric-Burée 24550 Besse 24220 Bézenac 24310 Biras 24330 Blis-et-Born 24560 Boisse 24390 Boisseuilh 24640 Boissière-d'Ans 24230 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24130 Bosset 24480 Bouillac 24560 Bouniagues 24300 Bourdeix 24320 Bourg-des-Maisons 24600 Bourg-du-Bost 24400 Bourgnac 24150 Bourniquel 24110 Bourrou 24320 Bouteilles-Saint-Sébastien 24380 Breuilh 24210 Brouchaud 24350 Bussac 24360 Busserolles 24360 Bussière-Badil 24150 Calès 24370 Calviac-en-Périgord 24260 Campagne 24140 Campsegret 24530 Cantillac 24540 Capdrot 24370 Carlux 24610 Carsac-de-Gurson 24170 Carves 24120 Cassagne 24250 Castelnaud-la-Chapelle 24220 Castels 24150 Cause-de-Clérans 24600 Celles 24250 Cénac-et-Saint-Julien 24380 Cendrieux 24320 Cercles 24380 Chalagnac 24800 Chaleix 24530 Champagnac-de-Belair 24320 Champagne-et-Fontaine 24750 Champcevinel 24340 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier 24360 Champniers-et-Reilhac 24470 Champs-Romain 24640 Change 24190 Chantérac 24320 Chapdeuil 24290 Chapelle-Aubareil 24530 -

EXCIDEUIL <-> PERIGUEUX Ligne En Direction De

EXCIDEUIL <-> PERIGUEUX Ligne 10 En direction de : PERIGUEUX Horaires valables du 30/09/2013 au 31/08/2014 Jours de circulation LMmJV LMmJV LMmJV m m LMmJV V m LM_JV LM_JV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV Circule en période scolaire < < < < < < < < < < < Circule en période de vacances < < < renvois à consulter * Numéro de service 1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024 1026 EXCIDEUIL-Cité Scolaire Giraud de Borneil | | | 13:15 | 13:40* | | 17:25 17:25 | | | | EXCIDEUIL-Château 06:30 | 08:00 | | 13:45 | | 17:30 | 18:20 08:00 13:25 18:20 SAINT-MARTIAL-D'ALBARÈDE-Le Bourg 06:33 | 08:03 | | 13:48 | | 17:33 | 18:23 08:03 13:28 18:23 SAINT-PANTALY-D'EXCIDEUIL-Le Bourg 06:35 | 08:06 | | 13:50 | | 17:35 | 18:25 08:06 13:31 18:26 COULAURES-Le Bourg 06:37 | 08:09 | | 13:52 | | 17:37 | 18:27 08:09 13:34 18:29 COULAURES-Lycée de Chardeuil intérieur | | | | 13:20 | 15:10 16:15 | | | | | | COULAURES-Lycée de Chardeuil 06:40 | 08:10 | | 13:55 | | 17:40 | 18:30 08:10 13:35 18:30 MAYAC-Les Réjoux 06:42 | 08:12 13:29 13:23 13:57 15:13 16:18 17:42 17:39 18:32 08:12 13:37 18:32 MAYAC-Le Pont 06:44 | 08:14 13:31 13:25 13:59 15:15 16:20 17:44 17:41 18:34 08:14 13:39 18:34 SAVIGNAC-LES-ÉGLISES-SECA 06:46 | 08:18 13:33 13:27 14:01 15:17 16:22 17:46 17:43 18:36 08:19 13:44 18:39 SAVIGNAC-LES-ÉGLISES-Garage 06:47 | 08:19 13:34 13:28 14:02 15:18 16:23 17:47 17:44 18:37 08:20 13:45 18:40 SAVIGNAC-LES-ÉGLISES-Pl du Souvenir 06:48 | 08:20 13:35 13:30 14:03 15:20 16:25 17:48 17:45 18:38 08:21 13:46 18:41 SAINT-VINCENT-SUR-L'ISLE-Le Bourg 06:55 06:55 -

Het Dal Van De Vezere in Het Hart Van De Dordogne

Persdossier 2015 HET DAL VAN DE VEZERE IN HET HART VAN DE DORDOGNE P 2 - PRESENTATIE P 4 - PREHISTORIE EN NIEUWIGHEDEN P 6 - EEN BESCHERMDE NATUUR P 7 - AKTIVITEITEN VOOR IEDEREEN P 9 - ORIGINEEL ONDERDAK IN DE NATUUR P 11 -MARKTEN EN STREEKPRODUKTEN P 12- HOOGTEPUNTEN VAN HET JAAR P 13 -GETUIGENISSEN Perscontact : Myriam GABIOLE Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Place Bertran de Born 24290 Montignac / FRANCE Tél. : + 33 (0)5 53 50 96 35 [email protected] www.lascaux-dordogne.com 1 Welkom in het Vézèredal, prehistorische parel van de Périgord Het Vézèredal ligt in het Zuidwesten van Frankrijk, in het hart van het departement Dordogne, op twee uur rijden van Bordeaux, Limoges en Toulouse. Het is tevens in de buurt van het mooie stadje Sarlat (20 km). Uitgestrekt over zo’n vijftig kilometer, is het Vézèredal een van de toeristische juweeltjes van de « Périgord Noir ». Het Vézèredal is vermaard vanwege de vele prehistorische bezienswaardigheden (ouder dan 400 000 jaar!), waarvan er 15 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. In de stad Montignac-Lascaux is in 1940 één van de grootste prehistorische ontdekkingen aller tijden gedaan : de grot van Lascaux. De grot van Lascaux is gedurende vele jaren, tot de sluiting in 1963, geopend geweest voor het publiek. Door de toenemende drukte (1500 bezoekers per dag) en het koolzuurgas door de menselijke ademhaling, begonnen de prehistorische tekeningen aangetast te worden. Tegenwoordig is de oorspronkelijke grot van Lascaux gesloten en wordt streng in de gaten gehouden zodat het bewaard kan blijven. Niet ver daarvandaan ligt de gemeente Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, omschreven als wereldhoofdstad van de prehistorie. -

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée Haut-Montravel

Publié au BO-AGRI le 26 juin 2014 CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « Haut-Montravel » CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. - Couleur et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel » est réservée aux vins tranquilles blancs. IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne : Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien et Vélines. 2°- Aire parcellaire délimitée Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 septembre 1988 et du 2 février 2012. L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au point 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées. 3°- Aire de proximité immédiate L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et pour l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes : -Département de la Dordogne : Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes. -

Fiche Bastide.Pub

Circuit de 80 km Point GPS de départ : Lat 44.84677N Long.0.90594E Les bastides correspondent à un type de villes, créées au Moyen Âge, dans l'objectif de constituer de nouveaux foyers de population. Nombreuses dans le Sud Ouest de la France, elles étaient le plus souvent fondées sur initiative seigneuriale, royale ou ecclésiastique (parfois conjointement). Des privilèges fiscaux étaient généralement octroyés aux personnes qui acceptaient de les peupler. A l’habitat médiéval généralement regroupé autour de l’église ou du château, la bastide opposait une architecture plus proche de la cité romaine, organisée autour d’une place centrale administrative et commerciale. En chemin Feuille de route Départ parking Le Buisson de Cadouin (près de la gare). Prendre à droite en sortant du parking, puis à droite au cédez-le-passage, traverser le passage à niveau et dans le rond point, prendre à gauche la D25, dir Cadouin. Aller jus- qu’à Cadouin . Dans le village, prendre à gauche D2 dir Belvès. Suivre la route jusqu’à Belvès . Au rond point, prendre D53, dir Monpazier. Au stop, tourner à droite, dir Monpazier/Beaumont. Aller jusqu’à Monpazier sur la D53. Au stop, aller tout droit et traverser la D660 pour pé- nétrer dans la bastide. La traverser et prendre à droite pour la remonter par l’extérieur. Prendre la première route à gauche dir « Le Soubirou » et tourner tout de suite à gauche dir « Gaugeac », traverser « Barriat » puis continuer tout droit jusqu’à Tourliac. Traverser Tourliac et au stop, tourner à droite, dir Rampieux. Sur ce parcours vous traverserez des villages médiévaux (Belves, Saint Avit Traverser Rampieux , au croisement, prendre à gauche, dir Nojals. -

Marché De L'art

Jacques BLANC Hypnose Sophrologie - PNL Psychothérapies HEBDOMADAIRE DE LA DÉMOCRATIE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARLAT Psychanalyse enfants, adolescents, adultes, couples Psychothérapeute, psychanalyste JOURNAL PARAISSANT LE VENDREDI Ce journal est habilité à recevoir les publications Bureaux du journal : 29, avenue Thiers 63e année membre de la Fédération freudienne VENDREDI ABONNEMENT UN AN : 40 euros administratives du département de la Dordogne et les IMPRIMERIE DU SARLADAIS de psychanalyse INTITULÉ : IMPRIMERIE DU SARLADAIS publications des annonces judiciaires et légales pour Michel et Josette DELPECH No 2 - 2007 7 Banque française de crédit coopératif n° 021006363404 l’arrondissement de SARLAT BP 57 - 24202 SARLAT CEDEX Sur rendez-vous : o Tél. 05 53 59 00 38 - Fax : 05 53 59 17 52 1 m SEPTEMBRE C.C.P. Limoges : 20041 01006 0207131 U 27 71 Commission paritaire des papiers n 1008 C 83767 05 53 28 15 61 Danses celtiques Marché de l’art L’Univers du jardin Dimanche 9 septembre, le centre-ville de Sarlat sera un véritable musée à ciel ouvert Salon en plein air des loisirs du jardin les 22 et 23 septembre à Terrasson Cours de danses écossaises et irlandaises Lire page 20 Lire page 20 Belvès Galerie de l’hôtel Plamon Le meilleur élève de la classe Lire page 11 Exposition Patrick Delaunay Lire page 5 Carves Le pays du Soleil-Levant en Belvésois Lire page 11 Salignac Théâtre et convivialité Lire page 12 ntre 9 h et 18 h, le centre de A l’occasion des deux pre- La reprise des activités des la vieille ville sera le théâtre mières éditions de cette manifes- ateliers est fixée au 12 septembre Edu troisième Marché de l’art tation, une cinquantaine d’ar- pour les jeunes, avec Hélène organisé par l’atelier d’arts plas- tistes régionaux, certains venant Droz. -

Carnet De Route De Janvier 2021 À Janvier 2022

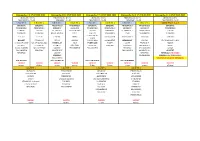

Dimanche 3 JANVIER 2021 Dimanche 10 JANVIER 2021 Dimanche 17 JANVIER 2021 Dimanche 24 JANVIER 2021 Dimanche 31 JANVIER 2021 BERGERAC : 8 h 45 PRIGONRIEUX : 8 h 45 BERGERAC : 8 h 45 PRIGONRIEUX : 8 h 45 BERGERAC: 8 h 45 PRIGONRIEUX : 9 h 00 BERGERAC : 9 h 00 PRIGONRIEUX : 9 h 00 BERGERAC : 9 h 00 PRIGONRIEUX: 9 h 00 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPES 1, 2 et 3 BERGERAC BERGERAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC BERGERAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC BERGERAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC BERGERAC PRIGONRIEUX LA BOULE LE FLEIX STE-FOY DE L. COURS-DE-PILE LE FLEIX GARDONNE ST-AUBIN-DE-L. MOULEYDIER LE FLEIX MUSSIDAN ST-MEARD RTE DE LALINDE COUZE STE FOY SAUSSIGNAC FAUX ST-GERMAIN ST-MEARD ST PHILIPPE du ST-GERY STE-FOY CASTANG BAYAC MARGUERON NAUSSANNES ST-AUBIN ST-REMY Seignal BOSSET ST-PHILIPPE PEZULS MONSAC PUYGUILHEM LA SAUVETAT BEAUMONT ISSIGEAC ST-GERAUD DES CORPS LA FARGUE BASSE BAS DE SAUSSIGNAC TREMOLAT FAUX FONROQUE EYMET COUZE EYRENVILLE FRAISSE LA FORCE LA FERRIERE LE CINGLE BERGERAC BERGERAC BERGERAC VARENNES BOUNIAGUES BOSSET BOURG D'ABREN BAS DU PEYRAT MAUZAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC LE COLOMBIER LUNAS PRIGONRIEUX BERGERAC SAUVEBOEUF PRIGONRIEUX MONBAZILLAC GINESTET BERGERAC LALINDE BERGERAC PEYMILOU VIN CHAUD BERGERAC PRIGONRIEUX BERGERAC OU PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX VIN CHAUD SALLE DE PEYMILOU Sép: BOSSET Sép: TREMOLAT Sép: FONROQUE Sép: BEAUMONT 5828672 5696393 5828720 5696398 5828756 5696402 5828792 5696408 5696413 68 Kms 68 Kms 92 -

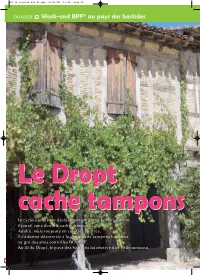

Week-End BPF* Au Pays Des Bastides

22_31_dossier_sld_V6.qxd 25/05/09 17:10 Page 22 DOSSIER Week-end BPF* au pays des bastides LeLe DroptDropt cachecache tamponstampons Le cyclotouriste est décidément un grand enfant. Gamin, ilil jouaitjouait sanssans doutedoute àà cache-tampons.cache-tampons. Adulte, mais toujours en culottes courtes, ilil s’adonnes’adonne désormaisdésormais àà lala chassechasse auxaux tamponstampons humideshumides au gré des sites contrôles BCN-BPF**.. Au fil du Dropt, le pays des bastides lui réserve une belle moisson. 22_31_dossier_sld_V6.qxd 25/05/09 17:10 Page 23 DOSSIER PRÉPARÉ PAR JEAN-LOUIS ROUGIER ss Une image typique des bastides. Ici, les couverts de Labastide-d'Armagnac dans le Gers. Beautru © Gérard * Brevet des provinces françaises. Brevet permanent des plus beaux sites de France, organisé par la FFCT, avec parcours libre au choix du participant (voir Guide du cyclotouriste, pages 52-53). Juin 2009 23 Cyclotourisme 581 22_31_dossier_sld_V6.qxd 25/05/09 17:10 Page 24 DOSSIER Week-end BPF au pays des bastides Le Dropt à l’essai © Jean-Louis Rougier Long de 132 kilomètres, le Dropt visite trois départements : Dordogne, Lot-et-Garonne et Gironde. Il naît à Capdrot, non loin de Monpazier, pour se jeter dans la Garonne à Caudrot, en aval de La Réole. © Jean-Louis Rougier Montpazier. ous vous proposons de parcourir Monpazier, Villeréal et Duras. Trois petits des dizaines d’autres à vous offrir l’ombre de cette région avec le Dropt pour fil parcours pour un grand week-end BPF au leurs couverts ou de leur halle et l’éclat de rouge, en parcourant trois itinérai- pays des bastides. -

Locations De Vacances 2018 Meublés, Résidences De Tourisme, Villages Vacances, Hébergements De Groupes

Locations de vacances 2018 Meublés, résidences de tourisme, villages vacances, hébergements de groupes LA VALLEE DE LA VEZERE www.lascaux-dordogne.com Meublés CLASSEMENT PRÉFECTORAL EN ÉTOILES Le classement des hébergements locatifs en 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles (*) est attribué par la préfecture du département et sur proposition de l’organisme mandaté pour la visite obligatoire de contrôle. Des critères d’aménagement des chambres, des sanitaires, de la cuisine ou coin cuisine et divers sont pris en compte. (Source : Annexe 1 de l’arrêté ministrériel du 08/01/93) Vous cherchez une location pour vos vacances en Les informations regroupées dans cette brochure sont Vallée de la Vézère, proche de la grotte de Las- fournies gratuitement par l’Office de Tourisme Lascaux Dordogne Vallée Vézère. Pour nous aider à maintenir caux, au cœur du Périgord Noir en Dordogne ? ce service public, merci de bien vouloir spécifier lors de Voici une sélection des locations partenaires de vos contacts avec les hébergeurs par téléphone, courrier l’office de Tourisme Lascaux-Dordogne. ou email que vous avez utilisé les services de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère. Télévision Lave-vaisselle Animaux Admis Tourisme et handicap Climatisation Lave-linge Chèque Vacances Handicap auditif Accès Internet Cheminée Bienvenue à la ferme Handicap mental Wi-Fi Chauffage Gîtes de France Handicap moteur Piscine commune Terrain clos CléVacances Handicap visuel Piscine privée Terrain non clos C2 AURIAC-DU-PERIGORD 24290 C2 AURIAC-DU-PERIGORD 24290 Gîtes de Lalande-Laborie Gîte Le Coustal Madame Sanne UDINK Madame Anthonia UDINK Laborie Le Coustal Tél. +33 5 53 50 41 04 Tél. -

A Welcome to Our New Committee

Welcome to your ‘new look’ newsletter! L’amitié en Périgord acip NEWSLETTER W I N T E R 2 0 1 7 Aentre welcome tonous our new committee During the AGM meeting on 27th October, which was very well attended by almost one third of the total membership, the four Officers of our new committee were duly elected. They and the rest of the team would like to extend their appreciation to the previous committee members for all their hard work, especially joint co-presidents Robert Brereton and John Kuppens. Looking forward, the new committee would like to introduce themselves to those members who don’t know them, so here Merry Christmas follows a short ‘rogues gallery’ . to all ACIP members! President : Bryony Marshall Before taking early retirement, I was understatement. a teacher of English and drama, and It is exceptional in the wealth and head of the English department at breadth of classes, activities and courses Pocklington School, near York. offered, to say nothing of the social Within two weeks of moving events, large and small, which continue permanently to France, Simon and I throughout the year. were invited by Martine van Meerbeeck I also feel ACIP is hugely important to a concert being organised by ACIP. in terms of the community, of Le Bugue We were so impressed with the and surrounding communes. Our concert, the organisation, and the warm very popular annual Vide Grenier and welcome given by Jenny and Gwyneth, this summer our contribution to the that we joined up on the spot! To say Marche Gourmand, are a vital way of ACIP has broadened our experience integrating and part of all of our lives of living in the Dordogne would be an here in France. -

Ajat Est Une Petite Commune Du Sud-Est De La France

NNOOTTIICCEE SSUURR AAJJAATT « C’est le type même du village périgourdin, peu connu parce que hors des routes, et cependant digne d’intérêt. Le passé s’y modernise avec une sage lenteur, en sorte que l’archéologue y peut encore glaner ça et là, des morceaux fort attachants. » Commentaire qui accompagnait cette vue aérienne du bourg d’Ajat prise dans les années 1960. L’histoire écrite du village débute en 1158, quand pour la première fois il est fait mention d’Ajat dans un cartulaire de Cadouin, sous sa forme latinisée d’Abzacum. L’étymologie permet d’en déduire qu’à l’origine ce devait être un domaine agricole appartenant à un notable gallo-romain du nom de Apicius ou Avitius, auquel a été ajouté le suffixe « acum ». Ajat se trouvait à proximité de la voie Antique reliant Périgueux (Vesunna) à Lyon (Lugdunum). A cours du Moyen Age, le nom se transforme en « Abzac », la tradition veut qu’une des plus anciennes familles du Périgord y puise ses racines et son patronyme. Au fil du temps le nom subit de nombreuses altérations, il devient Abiat, Abzat, Ajac d’Hautefort, Abjat. Il faut attendre le début du XIX pour que le nom trouve sa forme définitive : Ajat. Le village a été une étape, sur une voie secondaire, pour les pèlerins qui se rendaient à Saint Jacques de Compostelle à partir du XIIème siècle. Au XIIIème s. Ajat devient une commanderie de Templiers. A cette époque le village a déjà son église, construite au XIIème s. A la fin du XVIème s.