Annexes Sanitaires A

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Collecte De Votre Bac Jaune Calendrier 2020 MONTFORT COMMUNAUTÉ

Collecte de votre bac jaune Calendrier 2020 www.smictom-centreouest35.fr MONTFORT COMMUNAUTÉ BÉDÉE : Béziers, Le Champs Auray, La Hirolais, Jours de collecte des bacs jaunes en 2020. La Motte aux Sages, La Petite Rivière, La Vallée, La Ville d’Audère, Villemen et Villeneuve collectés le vendredi toutes les 2 semaines à compter Secteur Rouge Secteur Gris Secteur Bleu Secteur Vert du 4 janvier 2020. Mardi 14 janvier 2020 Lundi 6 janvier 2020 Vendredi 10 janvier 2020 Mercredi 8 janvier 2020 * BÉDÉE : Mardi 28 janvier Vendredi 24 janvier Mercredi 22 janvier Lundi 20 janvier Le Bois Menu, Canlou, LA NOUAYE : * La Dénaulais, Mardi 11 février Vendredi 7 février Mercredi 5 février Lundi 3 février Le Gage, La Haigandais, La Marjollerie, Moulin de Canlou La Ville es Malade Mardi 25 février Vendredi 21 février Mercredi 19 février Lundi 17 février IFFENDIC : L’Aubier, Le Boussac, Mardi 10 mars Vendredi 6 mars Mercredi 4 mars Lundi 2 mars La Brossette, Les Harangeais, BÉDÉE Mardi 24 mars Lundi 16 mars Le Haut d’Avril, La Méheudais, * PLEUMELEUC Vendredi 20 mars Mercredi 18 mars Le Plessis Jus, La Roncelinais, Mardi 7 avril Vendredi 3 avril Mercredi 1er avril Lundi 30 mars Le Rox, La Ville es Plaids, La Ville Rigourd * Mardi 21 avril Samedi 18 avril Jeudi 16 avril Mardi 14 avril LA Mardi 5 mai Lundi 27 avril Samedi 2 mai Mercredi 29 avril * La Croix Mahieuc, NOUAYE Mardi 19 mai Vendredi 15 mai Mercredi 13 mai Lundi 11 mai Le Village, Mercredi 3 juin Vendredi 29 mai Mercredi 27 mai Lundi 25 mai Séverin * Mardi 16 juin Vendredi 12 juin Mercredi 10 juin -

Annuaire Social En Ligne

FICHE ORGANISME - Relais Parents-Assistants maternels - Brocéliande Communauté de Communes et Monfort Communauté - Montfort-sur-Meu date de mise à jour : 14/06/2021 Relais Parents-Assistants maternels - Brocéliande Communauté de Communes et Monfort Communauté - Montfort-sur-Meu 4 place du Tribunal 35160 Montfort-sur-Meu Tel : 02 99 06 84 45 E-mail : [email protected] Site Internet : https://www.cc-broceliande.bzh/naitre-et-grandir/relais-parents-assistants-maternels/ Les horaires des permanences (sur rendez-vous) ont lieu du mardi au vendredi de 14h à 18h, et selon besoin, à : Bréal-sous-Montfort, 1, rue de Mordelles (locaux du Point Accueil Emploi) ou Plélan-le-Grand, 1, rue des Korrigans Les Relais Assistants Maternels (RAM) et les Relais Intercommunaux Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) sont des lieux d'information, de rencontres et d'échanges au service des parents et des professionnels de l'accueil individuel (assistants maternels et gardes à domicile). Les parents et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l'ensemble des modes d'accueil. Les RAM et les RIPAME apportent aux assistants maternels et gardes à domicile un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d'échanger leurs expériences. Ce service s'inscrit en complément des missions d'agrément, de suivi et de formation des assistants maternels qui incombent au Département. Régis par des principes de neutralité et de gratuité, les RAM et les RIPAME organisent des temps collectifs, conférences, manifestations festives et proposent des activités d'éveil ou espaces-jeux aux jeunes enfants accompagnés de leurs adultes référents (parents ou professionnels). -

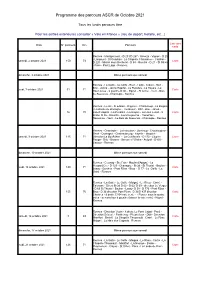

Programme Des Parcours ASCR De Octobre 2021

Programme des parcours ASCR de Octobre 2021 Tous les lundis parcours libre Pour les sorties extérieures consulter « Vélo en France » (lieu de départ, horaire, etc...) Lien vers Date N° parcours Km Parcours carte Rennes - Montgermont - D 231/D 287 - Gévezé - Vignoc - D 25 - Langouet - St Gondran - La Chapelle Chausséee - Cardroc - samedi, 2 octobre 2021 150 73 Carte D 220 - Miniac sous Bécherel - D 68 - Romillé - D 21 - St Gilles - Pacé - Pont Lago - Rennes. dimanche, 3 octobre 2021 Même parcours que samedi Rennes - La Gaité - Le Golfe - Bruz - Laillé - Crévin - D48 - Brie - Janzé - Janzé Hopital - La Pucelais - La Hayais - Le jeudi, 7 octobre 2021 31 71 Carte Haut Jussé - à gauche D 36 - Epron - St Armel - Vern - Bois de Soeuvres - Chantepie - Rennes Rennes - Le Hil - St Erblon - Orgères - Chanteloup - La Régère - La Bosse de Bretagne - Tresboeuf - D93 - Brie - Janzé - 16 78 Janzé Hopital - La Pucelais - La Hayais - Le Haut Jussé - à Carte droite D 36 - Amanlis - Laval à gauche - Veneffles - Nouvoitou - Vern - Le Bois de Soeuvres - Chantepie - Rennes Rennes - Chantepie - La Faroulais - Domloup - Chateaugiron - Ossé - Domagné - Chateaubourg - Fayelle - Marpiré - samedi, 9 octobre 2021 115 71 Direction La Bouëxière - La Cueillerais - D 112 - L'Epine Carte Rouge - D95 - Broons - Servon s/ Vilaine - Acigné - D100 - Cesson - Rennes dimanche, 10 octobre 2021 Même parcours que samedi Rennes - Cleunay - Ste Foix - Moulin d'Apigné - La Heuzardière - D 129 - Chavagne - Bréal - St Thurial - Baulon - jeudi, 14 octobre 2021 149 71 Carte Lassy - Guichen -

Circonscriptions 1DPUB35 RS 2021 Projet 12-2020

PROJET Les circonscriptions du premier degré en Ille-et-Vilaine rentrée scolaire 2021 SAINT-COULOMB CANCALE ST MALO SAINT-MALO DINARD SAINT-MELOIR-DES-ONDES SAINT-LUNAIRE SAINT-BRIAC-SUR-MER LA RICHARDAIS SAINT-BENOIT-DES-ONDES SAINT-JOUAN-DES-GUERETS LA GOUESNIERE LE VIVIER-SUR-MER ROZ-SUR-COUESNON PLEURTUIT SAINT-PERE HIREL SAINT-GUINOUXLA FRESNAIS CHERRUEIX SAINT-MARCAN LE MINIHIC-SUR-RANCE SAINT-BROLADRE SAINT-SULIAC LILLEMER MONT-DOL SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE LA VILLE-ES-NONAIS ROZ-LANDRIEUX BAGUER-PICAN SAINS PLERGUER DOL-DE-BRETAGNE MINIAC-MORVAN PLEINE-FOUGERES BAGUER-MORVAN LA BOUSSAC MONTHAULT LE TRONCHET SOUGEAL PAYS MALOUIN VIEUX-VIEL SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT MESNIL-ROC’H EPINIAC TRANS-LA-FORET LOUVIGNE-DU-DESERT BONNEMAIN BROUALAN LE FERRE MELLE MESNIL-ROC’H POILLEY LOURMAIS VILLAMEE TREMEHEUC MEILLAC CUGUEN BAZOUGES-LA-PEROUSE LES-PORTES-DU-COGLAIS PLESDER VAL-COUESNON LA BAZOUGE-DU-DESERT NOYAL-SOUS-BAZOUGES PLEUGUENEUC COMBOURG LE CHATELLIER PARIGNE MAEN-ROCH LA CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS LANRIGAN LANDEAN SAINT-LEGER-DES-PRES SAINT-GERMAIN-EN-COGLES RIMOU LE LOROUX TREVERIEN MARCILLE-RAOUL ROMAZY SAINT-MARC-LE-BLANC FOUGÈRES SAINT-DOMINEUC COMBOURG SAINT-REMY-DU-PLAIN CHAUVIGNE LECOUSSE LAIGNELET TRIMER QUEBRIAC SAINT-THUAL LE TIERCENT DINGE SENS-DE-BRETAGNE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES FLEURIGNE SAINT-CHRISTOPHE-DE-VALAINS FOUGERES TINTENIAC SAINT-HILAIRE-DES-LANDES ROMAGNE BEAUCE LA BAUSSAINE FEINS VIEUX-VY-SUR-COUESNON LA CHAPELLE-JANSON LONGAULNAY SAINT-OUEN-DES-ALLEUX SAINT-BRIEUC-DES-IFFS -

Calendrier 2021 MONTFORT COMMUNAUTÉ

Collecte de votre bac jaune Calendrier 2021 www.smictom-centreouest35.fr MONTFORT COMMUNAUTÉ BÉDÉE : Villemen, la Vallée, la Petite Rivière, la Motte aux Sages, la Ville d'Audère, Jours de collecte des bacs jaunes en 2021. le Champs Auray, Béziers, Villeneuve,la Hirolais collecté le vendredi des semaines paires Secteur Rouge Secteur Gris Secteur Bleu Secteur Vert * BÉDÉE : mardi 12 janvier 2021 vendredi 8 janvier 2021 mercredi 6 janvier 2021 lundi 4 janvier 2021 Le Bois Menu, Canlou, * LA NOUAYE : Le Gage, La Haigandais, La Marjollerie, La Dénaulais, mardi 26 janvier vendredi 22 janvier mercredi 20 janvier lundi 18 janvier Moulin de Canlou La Ville es Malade mardi 9 février vendredi 5 février mercredi 3 février lundi 1 février IFFENDIC : L’Aubier, Le Boussac, La Brossette, Les Harangeais, BÉDÉE mardi 23 février vendredi 19 février mercredi 17 février lundi 15 février Le Haut d’Avril, La Méheudais, * PLEUMELEUC Le Plessis Jus, La Roncelinais, mardi 9 mars vendredi 5 mars mercredi 3 mars lundi 1 mars Le Rox, La Ville es Plaids, La Ville Rigourd * mardi 23 mars vendredi 19 mars mercredi 17 mars lundi 15 mars LA mercredi 7 avril vendredi 2 avril mercredi 31 mars lundi 29 mars * La Croix Mahieuc, NOUAYE mardi 20 avril vendredi 16 avril mercredi 14 avril lundi 12 avril Le Village, Séverin * mardi 4 mai vendredi 30 avril mercredi 28 avril lundi 26 avril * la Boulais, mardi 18 mai lundi 10 mai Caille Thébault, * samedi 15 mai mercredi 12 mai la Fontaine, la Melais, mardi 1 juin samedi 29 mai jeudi 27 mai mardi 25 mai Percoult, la Petite Pommeraie, -

Collecte De Votre Bac Jaune Calendrier 2021 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Collecte de votre bac jaune Calendrier 2021 www.smictom-centreouest35.fr COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE Jours de collecte des bacs jaunes en 2021. Secteur Rouge Secteur Gris Secteur Bleu Secteur Vert * Le Bas Fourneau, mercredi 13 janvier 2021 vendredi 8 janvier 2021 jeudi 7 janvier 2021 jeudi 14 janvier 2021 La Basse Sangle, mercredi 27 janvier jeudi 28 janvier Les Brousses Noires, vendredi 22 janvier jeudi 21 janvier Le Buisson, La Croix Jalu * MONTERFIL : La Béquille, La Grée, mercredi 10 février vendredi 5 février jeudi 4 février jeudi 11 février Le Haut Fourneau, La Sangle L’Hotel Coquer, Le Pirois, La Tremblais mercredi 24 février jeudi 25 février collectés le mercredi impaire vendredi 19 février jeudi 18 février toutes les 2 semaines mercredi 10 mars vendredi 5 mars jeudi 4 mars jeudi 11 mars mercredi 24 mars vendredi 19 mars jeudi 18 mars jeudi 25 mars * * jeudi 8 avril vendredi 2 avril jeudi 1 avril vendredi 9 avril mercredi 21 avril vendredi 16 avril jeudi 15 avril jeudi 22 avril * * mercredi 5 mai vendredi 30 avril jeudi 29 avril jeudi 6 mai SAINT PÉRAN MONTERFIL mercredi 19 mai samedi 15 mai vendredi 14 mai jeudi 20 mai * mercredi 2 juin samedi 29 mai vendredi 28 mai jeudi 3 juin BRÉAL PAIMPONT mercredi 16 juin vendredi 11 juin jeudi 10 juin jeudi 17 juin TREFFENDEL SAINT SOUS-MONTFORT mercredi 30 juin vendredi 25 juin jeudi 24 juin jeudi 1 juillet THURIAL jeudi 15 juillet vendredi 9 juillet jeudi 8 juillet vendredi 16 juillet mercredi 28 juillet vendredi 23 juillet jeudi 22 juillet jeudi 29 juillet PLÉLAN-LE-GRAND -

Les Zones TRS Du Premier Degré En Ille-Et-Vilaine Rentrée Scolaire 2021

Les zones TRS du premier degré en Ille-et-Vilaine rentrée scolaire 2021 CANCALE SAINT-COULOMB SAINT-MALO DINARD SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES SAINT-LUNAIRE SAINT-BRIAC-SUR-MER LA RICHARDAIS SAINT-BENOIT-DES-ONDES SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS LA GOUESNIERE LE VIVIER-SUR-MER ROZ-SUR-COUESNON PLEURTUIT SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET HIREL CHERRUEIX SAINT-GUINOUX SAINT-MARCAN LE MINIHIC-SUR-RANCE LA FRESNAIS SAINT-BROLADRE SAINT-SULIAC LILLEMER MONT-DOL SAINT-GEORGES-DE-GRÉHAIGNE CHÂTEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE LA VILLE-ÈS-NONAIS ST MALO/PAYS MALOUIN ROZ-LANDRIEUX BAGUER-PICAN SAINS PLERGUER DOL-DE-BRETAGNE MINIAC-MORVAN PLEINE-FOUGÈRES BAGUER-MORVAN LA BOUSSAC MONTHAULT LE TRONCHET SOUGEAL VIEUX-VIEL SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT MESNIL-ROC’H ÉPINIAC TRANS-LA-FORET LOUVIGNÉ-DU-DESERT BONNEMAIN BROUALAN LE FERRÉ MELLÉ MESNIL-ROC’H POILLEY LOURMAIS VILLAMÉE PLESDER TRÉMEHEUC MEILLAC CUGUEN BAZOUGES-LA-PÉROUSE LES-PORTES-DU-COGLAIS VAL-COUESNON LA BAZOUGE-DU-DÉSERT NOYAL-SOUS-BAZOUGES PLEUGUENEUC COMBOURG LE CHÂTELLIER PARIGNÉ MAEN-ROCH LANDÉAN LA CHAPELLE-AUX-FILTZMÉENS LANRIGAN RIMOU SAINT-LÉGER-DES-PRÉS SAINT-GERMAIN-EN-COGLES ROMAZY TRÉVÉRIEN SAINT-RÉMY-DU-PLAIN SAINT-MARC-LE-BLANC FOUGÈRES LE LOROUX SAINT-DOMINEUC COMBOURG MARCILLÉ-RAOUL CHAUVIGNÉ LAIGNELET LÉCOUSSE TRIMER QUÉBRIAC FLEURIGNÉ LE TIERCENT SAINT-THUAL DINGÉ SENS-DE-BRETAGNE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES SAINT-CHRISTOPHE-DE-VALAINS FOUGÈRES TINTÉNIAC SAINT-HILAIRE-DES-LANDES BEAUCÉ LA BAUSSAINE FEINS VIEUX-VY-SUR-COUESNON ROMAGNÉ LA CHAPELLE-JANSON LONGAULNAY SAINT-OUEN-DES-ALLEUX SAINT-BRIEUC-DES-IFFS -

7683 Quinzomadaire Du 141Er Au 2815 Juinnovembre 2019 2019 Bulletin D’Information De Montfort-Sur-Meu

#7683 QUINZOMADAIRE DU 141ER AU 2815 JUINNOVEMBRE 2019 2019 BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU Le bim GASTRONOMIE Quelle terrine sera élue Meilleur pâté de campagne 2019 ? Tentez votre chance ! Dans le cadre des festivités de fin Modalités de participation verra remettre une distinction et des d’année, la Ville de Montfort-sur- La participation est gratuite et ouverte lots divers ; elle sera maintenue à partir Meu organise avec la Fédération au niveau national. L’inscription doit de 3 candidats. régionale des charcutiers-traiteurs être réalisée obligatoirement en de Bretagne, la 2ème édition du ligne sur montfort-sur-meu.bzh Jury et remise des prix Concours National de la meilleure avant le 22 novembre 2019. Un Les délibérations du jury, présidé par terrine de pâté de campagne. mail de confirmation attestera de la le Président des Charcutiers - Traiteurs bonne prise en compte de l’inscription. de Bretagne, auront lieu le jeudi 28 Le Village des Charcutiers, implanté Les terrines devront être déposées novembre au restaurant scolaire de cette année le dimanche 15 décembre ou envoyées au restaurant scolaire Montfort-sur-Meu. La remise des prix à l’occasion du Village de Noël de de Montfort-sur-Meu au plus tard le aura lieu lors du Village de Noël, le Montfort-sur-Meu, accueillera des mercredi 27 novembre, à 16h. dimanche 15 décembre, à 16h, sous stands et animations valorisant la le chapiteau des Charcutiers (parvis de charcuterie artisanale de qualité ainsi Prix / Récompenses la Médiathèque Lagirafe). que la remise des prix du concours. La catégorie Professionnels se verra décerner les médailles Or, Argent et Sont admis à participer : Bronze ; elle sera maintenue à partir de À CONSULTER • Les professionnels des métiers de 6 candidats. -

Campagne De Chasse 2019-2020

RECHERCHE DES ANIMAUX BLESSÉS N’oubliez pas que notre intervention est totalement bénévole et GRATUITE. b) fermée dans les communes définies en annexe I LA CHAPELLE ERBREE SAINT REMY DU PLAIN BRETEIL PIPRIAC Les autres communes étant soumises à plan de chasse ou limitée à 2 jours. BLANCARD Sylvaine (Déléguée) – Miniac Morvan - 06 17 44 29 55 LAIGNELET SAINT SULIAC BRIE PLEINES FOUGERES BARBEDET Michel – Taillis - 06 66 84 55 83 Prélèvement Maximal Autorisé (PMA) : LANDAVRAN SAINT UNIAC CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE PLELAN LE GRAND BOUSSIN Camille – Plélan le Grand - 06 30 70 59 96 Il est institué un PMA pour l’espèce lièvre d’un animal par chasseur pour la saison cynégétique sur LANDEAN TINTENIAC CHAUVIGNE POILLEY COQUEUX Mikaël – St Erblon - 06 83 21 42 86 les communes où la chasse est ouverte une ou deux journées. Chaque chasseur devra baguer l’ani- LANGAN TRANS LA FORET COESMES REDON DESAIZE Charles – Miniac Morvan -h 06 62 59 19 13 mal prélevé avant tout transport, au moyen du dispositif remis par la FDC. Le talon de marquage LE RHEU VAL D’ANAST (CAMPEL) COMBOURG RETIERS GILBERT Thierry – St Aubin du Cormier - 06 21 87 25 35 ou le marquage dans sa totalité devra être expédié obligatoirement au siège de la FDC avant le 15 LE TRONCHET SAINT ERBLON LES PORTES DU COGLAIS (COGLES) RIMOU POSTOLLEC Ludovic – Laillé - 06 33 27 14 63 mars 2020 (réalisé ou non), agrafé avec le carnet PMA bécasse. MEILLAC SAINT GREGOIRE CUGUEN ROMAZY Dans le cadre des règles de gestion, la chasse à courre de cette espèce est possible sur l’ensemble MESNIL ROC’H (LANHELIN, SAINT PIERRE DE SAINT JEAN SUR VILAINE ERCE EN LAMEE ROZ SUR COUESNON ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE des communes où sa pratique est autorisée, du 15 septembre au 31 mars, conformément au Code PLESGUEN, TRESSE) SAINT LUNAIRE FEINS SAINT AUBIN D’AUBIGNE de l’environnement. -

HORAIRES Des MESSES Du DIMANCHE

PAROISSE SAINT LOUIS - MARIE en BROCELIANDE MESSES DOMINICALES 2018 Année B MONTFORT BÉDÉE PLEUMELEUC IFFENDIC SAINT GONLAY BRETEIL TALENSAC LA NOUAYE 4 Mars Dim 10h30 18h00 9h30 3ème dim du Carême 11 Mars Dim 10h30 18h00 9h30 4ème dim du Carême 18 Mars Dim 10h30 18h30 9h30 5ème dim du Carême Messe des familles Messe des familles 25 Mars Dim 10h30 9h30 10h30 18h00 RAMEAUX 29 Mars 20h00 Jeudi Saint 30 Mars 20h00 Vendredi Saint 31 Mars 21h00 Samedi Saint 1 Avril Dim 10h30 10h30 10h30 PAQUES 8 Avril 9h30 Dim 10h30 18h00 2ème dim de Pâques Classes 15 Avril Dim 10h30 18h00 9h30 3ème dim de Pâques 22 Avril Dim 10h30 18h00 9h30 4ème dim de Pâques 29 Avril Dim 10h30 18h00 9h30 5ème dim de Pâques 6 Mai 10h30 Dim 10h30 18h00 6ème dim de Pâques Armistice + pompiers 8 mai - Armistice Mardi 10h30 10 mai Jeudi 10h30 9h30 Ascension 13 Mai 9h30 Dim 10h30 18h00 7ème dim de Pâques Anciens Combattants 20 Mai 10h30 Dim 10h30 18h00 PENTECÔTE St Urbain 27 Mai Dim 10h30 9h30 18h00 Très Sainte Trinité 3 Juin Dim 10h30 18h00 9h30 Très St Sacrement 10 Juin Sam 18h30 - Profession de foi Dim 10h30 9h30 10ème dim ordinaire Dim 10h30 - 1ère communion 17 Juin Sam 18h30 - Profession de foi 18h00 9h30 11ème dim ordinaire Dim 10h30 - 1ère communion 24 Juin Dim 10h30 9h30 18h00 12ème dim ordinaire 1 Juillet Dim 10h30 18h00 9h30 13ème dim ordinaire 8 Juillet Dim 10h30 18h00 9h30 14ème dim ordinaire 15 Juillet Dim 10h30 9h30 18h00 15ème dim ordinaire 22 Juillet Dim 10h30 9h30 18h00 16ème dim ordinaire 29 Juillet Dim 10h30 18h00 9h30 17ème dim ordinaire Année B MONTFORT BÉDÉE -

LA SEMAINE BLEUE La Semaine Des Seniors

Talensac Saint-Gonlay Pleumeleuc Montfort-sur-Meu La Nouaye Iffendic Breteil Bédée Information et programme auprès de votre CCAS /mairie CCAS auprès de votre programme et Information 2019 octobre au samedi12 lundi7 Du LA SEMAINEBLEUE La Semaine des seniors Une semaine d’informations, d’animations et de rencontres au plus PRÈS DE VOUS BÉDÉE Mercredi : atelier numérique p.4 Jeudi : conférence risques routiers p.5 Jeudi : ateliers prévention routière p.5 Vendredi : animations jeux p.6 PLEUMELEUC LA NOUAYE Mardi : conférence prévention des biens et des personnes p.3 Vendredi : soirée jeux vidéo p.6 SAINT-GONLAY Vendredi : visite Maison d’école + repas p.6 BRETEIL Mercredi : atelier numérique p.4 À MONTFORT- SUR-MEU Lundi : cinéma p.3 Mercredi : ateliers numériques p.4 Mercredi : café citoyen p.5 Samedi : atelier d’écriture IFFENDIC Vendredi : animation jeux traditionnels p.6 TALENSAC Samedi : olympiade p.7 Mardi : ateliers généalogie et cuisine p.3 Pensez au COVOITURAGE ! LUNDI MARDI 7 8 octobre octobre 10H-12H Conférence PRÉVENTION DES BIENS ET DES PERSONNES animée par la Gendarmerie Accès libre L’étincelle (salle des associations) à Pleumeleuc 14H–15H30 14H30 ou 15H30–17H30 À MONTFORT- SUR-MEU Séance de Lundi : cinéma p.3 Ateliers Mercredi : ateliers numériques p.4 CINÉMA avec INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Mercredi : café citoyen p.5 ou PRÉPARATION Samedi : atelier d’écriture la projection du film « Roxane » D’UN GOÛTER À PARTAGER animés par le CCAS 3 € sur inscription et la Résidence des Jardins carrés auprès de votre CCAS Gratuit sur inscription -

Forêt De Brocéliande

el 1 de abril -PRIMAVERA 30 de septiembre MAURON N Musée de la Forge ST-MALON ST-MÉEN-LE GRAND GAËL VERANO S/ MEL LA SANGLE étang étang de la Marette 0 tombeau de Merlin 2 km D 167 de la Folie tumba di Merlín Château de Comper Castillo de Comper Forêt D 2 D 31 Centre de l’Imaginaire Arthurien Domaniale 4 chêne à Guillotin CONCORET étang Le invitamos a acudir a nuestras oficinas de turis- D 307 el roble de Guillotin LA LORIETTE du Pont Domjean 800 m mo para descubrir todo el bosque de Brocelianda tranquilamente y llevarse una de nuestras guías D 766 Lac de Viviane de descubrimiento o recurrir a los servicios de un 80 m 5 guía cuentacuentos. D 141 chêne des Hindrés BOIS el roble de los Hindrés D 773 DE LA ROCHE D 71 NUESTROS CONSEJOS 9 km Planifique bien el medio de transporte porque el LA SAUDRAIE bosque es inmenso. Permanezca en los senderos D 59 autorizados y recuerde traer un calzado adecua- VILLE DANET do para caminar. Padres jóvenes : TELHOUET lo mejor es traer una silla portabebés ! 2 Office de tourisme de Paimpont Bosque de dominio FOLLE fontaine de Barenton www.tourisme-broceliande.bzh pùblico PENSÉE fuente de Barenton 02 99 07 84 23 COGANNE croix étang Bureau d’information touristique lugares de interés naturales Saint-Judicaël du Pas du Houx étang de Tréhorenteuc lugares legendarios Bleu D 40 02 97 22 36 43 actividades y ocio TRUDEAU Destination Brocéliande patrimonio arquitectónico www.broceliande-vacances.com PERTHUIS NÉANTI D 154 Jardins aux moines D 141 ferme Nordique Jardín de los monjes Brocéliande Bike 50 m NÉANT-SUR-YVEL