Plan De Gestion Des Risques D'inondation 2016-2021

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Listing Silos Textiles Le Relais

Ville Adresse CP BEAUVALLON 54 rue Centrale 69700 BEAUVALLON 360 route de la Chaudane 69700 BEAUVALLON Route de Givors 69700 BEAUVALLON Rue des Peupliers 69700 BEAUVALLON Route des Varennes 69700 BRIGNAIS 13 rue(s) des Ronzières 69530 BRIGNAIS rue(s) Paul Valéry 69530 BRIGNAIS 50 chemin(s) de la côte 69530 BRIGNAIS rue(s) Mère Elise Rivet 69530 BRIGNAIS rue(s) Ferdiand Gaillard 69530 BRIGNAIS boulevard A. Lassagne 69530 BRIGNAIS chemin(s) sacuny 69530 BRIGNAIS chemin(s) des 4 vents 69530 BRIGNAIS 36 résidence(s) Les Pérouses - OPAC 69530 BRIGNAIS 12 rue de l'Industrie - SPA 69530 CHABANIERE Route des Monts du Lyonnais 69440 CHABANIERE Route de Saulée 69440 CHABANIERE Rue du Nord 69440 CHABANIERE Ancien canal de la Madeleine 69440 CHAPONNAY rue(s) des Allobroges 69970 CHAPONNAY 1630 rue du stade 69970 CHAPONNAY 74 avenue de Chaponnay 69970 CHAPONNAY rue(s) du stade 69970 CHAPONNAY 15 montée(s) de l'Eglise 69970 CHAPONOST route(s) de Collonges 69630 CHAPONOST avenue PAUL DOUMER 69630 CHAPONOST rue(s) GILBERTIN 69630 CHAPONOST boulevard DES FLEURS 69630 CHAPONOST rue(s) DES MESANGES 69630 CHAPONOST rue(s) DU STADE 69630 CHAPONOST avenue DE VERDUN 69630 CHAPONOST boulevard DES VERGERS 69630 CHAPONOST rue(s) DES VIOLLIERES 69630 CHAUSSAN route(s) DU SIGNAL 69440 COMMUNAY 1 rue(s) de la source 69360 COMMUNAY 28 route(s) de Ternay 69360 MARENNES 6 route(s) de Chaponnay 69970 MARENNES rue(s) Centrale 69970 MILLERY 4 rue(s) Chaude 69390 MILLERY rue(s) de Flignon 69390 MONTAGNY chemin(s) de l'Aubépine 69700 MONTAGNY 38 route(s) de Lyon 69700 MONTAGNY -

Les Élus De La MSA Ain-Rhône Mandat 2020 - 2025

agir ensemble Les élus de la MSA Ain-Rhône Mandat 2020 - 2025 Des délégués de proximité qui relaient, agissent, représentent... griculteurs, salariés de l’agriculture, employeurs, actifs ou retraités, les élus de votre MSA Aforment un réseau de 314 hommes et femmes de terrain bénévoles, répartis sur tout le territoire de l’Ain et du Rhône. À l’écoute des populations agricoles et proches de chez vous, ils sont des relais entre la MSA et ses adhérents. Présents sur le terrain au quotidien, ils connaissent leurs besoins et mettent en place des actions adaptées au territoire, associant les adhérents, les habitants et les partenaires. Replonges Gex Attignat Saint-Etienne- Saint-Genis- du-Bois Oyonnax Thoiry Pouilly Bourg-en-Bresse-1 Vonnas Bourg-en-Bresse-2 Nantua Bellegarde-sur- Belleville Châtillon-sur- Valserine Chalaronne Pont-d'Ain Thizy-les-Bourgs Ceyzériat Gleizé Villars-les- Villefranche Dombes sur-Saône Ambérieu-en-Bugey Hauteville-Lompnes Le Bois-d'Oingt Trévoux Meximieux Lagnieu Anse Tarare Miribel Belley L'Arbresle Lyon Metropole Brignais Genas Vaugneray Saint-Symphorien d'Ozon Mornant ain-rhone.msa.fr Les élus MSA Ain-Rhône Mandat 2020 - 2025 Une répartition sur tout le département de l’Ain Sermoyer Curciat-Dongalon Vernoux Arbigny Vescours Saint-Trivier- Courtes de-Courtes Saint-Nizier- Saint-Bénigne le-Bouchoux Pont-de-Vaux Chavannes- Beaupont sur- Servignat Mantenay- Reyssouze Montlin Cormoz Domsure Reyssouze Gorrevod Lescheroux Saint-Etienne- Saint- Boz sur-Reyssouze Saint-Jean-sur Julien-sur- Divonne-les-Bains Reyssouze -

Télécharger La Carte

SAÔNE-ET-LOIRE Aigueperse Cenves St-Bonnet- LES TRANSPORTEURS des-Bruyères Deux-Grosnes Jullié DU RÉSEAU DES Juliénas St-Igny- St-Clément- de-Vers Émeringes CARS DU RHÔNE de-Vers Vauxrenard Chénas ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 Fleurie Transporteur Azolette Propières Chiroubles Les Ardillats Lancié Chénelette Vernay Villié- Beaujeu Corcelles- Dracé Morgon en-Beaujolais St-Didier- Lantignié Poule-les- sur-Beaujeu Régnié- Écharmeaux Durette Taponas Cercié Quincié- Belleville- Ranchal en-Beaujolais en-Beaujolais Marchampt St-Lager Cours Odenas RHÔNE Charentay Claveisolles St-Étienne- la-Varenne St-Bonnet- le-Troncy St-Nizier- Le Perréon St-Georges- d'Azergues St-Étienne- de-Reneins St-Vincent- des-Oullières de-Reins Lamure- Vaux-en-Beaujolais Meaux-la- sur-Azergues Salles Montagne Thizy-les-Bourgs St-Cyr- Grandris Blacé le-Chatoux St-Julien Cublize Arnas Montmelas- St-Sornin Chambost- St-Jean- Allières Rivolet Denicé la-Bussière St-Just- Réseau Ronno d'Avray Villefranche- Gleizé sur-Saône Chamelet Cogny Lacenas St-Appolinaire Ste- Ville-sur- Paule Limas Jarnioux Porte Jassans- Létra des Pierres Riottier Dième Dorées Pommiers Transporteur Ternand AIN Amplepuis Valsonne Theizé Anse Lachassagne Ambérieux St-Clément- Frontenas Les sur-Valsonne Transporteur Val Moiré Sauvages d’Oingt Alix Marcy Lucenay St-Vérand Quincieux Bagnols Genay Tarare Légny Morancé Les Chères Le Chessy Charnay Neuville- Breuil St- sur-Saône Joux Sarcey Châtillon Chazay- Germain Vindry- St-Jean- d'Az. sur-Turdine des-Vignes Chasselay Curis Montanay St-Marcel- Marcilly- l'Éclairé St-Germain- Belmont- Albigny Cailloux Nuelles d'Az. d'Azergues Poleymieux Fleurieu St-Romain- Civrieux- Couzon Fontaines- St-Forgeux de-Popey Bully d'Azergues St-M. -

Communes De La Métropole De Lyon Et Du Nouveau Rhône

Communes de la Métropole de Lyon et du Nouveau Rhône Trades Cenves Aigueperse St-Bonnet des-Bruyères St-Jacques St-Christophe des-Arrêts St-Mamert Jullié Juliénas St-Igny-de-Vers Ouroux Emeringes St-Clément-de-Vers Monsols Chénas Vauxrenard Fleurie Propières Avenas Azolette Les Ardillats Chiroubles Lancié Chénelette Beaujeu Vernay Villié- Morgon Corcelles Dracé Lantignié en-Beaujolais St-Didier sur-Beaujeu Régnié-Durette Poule-les-Echarmeaux St-Jean Cercié d'Ardières Quincié Taponas en-Beaujolais Ranchal Marchampt Thel St-Lager Belleville Cours-la-Ville St-Nizier Odenas d'Azergues Claveisolles Charentay St-Etienne St-Bonnet la-Varenne Pont-Trambouze St-Vincent- le-Troncy Le Perréon St-Etienne de-Reins Lamure des-Oullières St-Georges sur-Azergues Vaux-en- de-Reneins Meaux- Salles-Arbuissonnas Beaujolais en-Beaujolais Thizy les la-Montagne Bourgs St-Cyr- Blacé Grandris le-Chatoux Arnas Cublize Montmelas St-Julien Chambost- St-Sorlin Allières Rivolet Denicé St-Jean- St-Just-d'Avray la-Bussière Ronno Gleizé Villefranche-sur-Saône Chamelet Cogny Lacenas St-Appolinaire Ste-Paule Ville-sur- Liergues Limas Jarnioux Jarnioux Amplepuis Létra Pommiers Dième Pouilly- le-Monial Oingt Anse Valsonne Ternand St-Laurent- Theizé d'Oingt Ambérieux Moiré Lachassagne St-Clément- St-Vérand Frontenas Les Sauvages sur-Valsonne Le Bois-d'Oingt Alix Lucenay Quincieux Bagnols Marcy Genay Dareizé Légny Tarare Morancé Les Charnay Chères St-Germain Le Breuil St-Loup Chessy Neuville Joux Les Olmes Chazay Montanay Sarcey St-Jean- Chasselay Curis St-Marcel- Pontcharra- -

Agir Ensemble Pour Le Rhône ! ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Agir ensemble pour le Rhône ! ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 juin 2021 - Canton de Saint-Symphorien-d’Ozon Françoise Mireille Jean-Jacques Nicolas GAUQUELIN SIMIAN BRUN VARIGNY REMPLAÇANTE TITULAIRE TITULAIRE REMPLAÇANT Maire de Millery Conseillère départementale Conseiller Adjoint au Maire de Chaponnay Présidente de la Communauté Adjointe au Maire de départemental 1er Vice-président de la de Communes de la Vallée du Saint-Symphorien-d’Ozon Communauté de Communes Garon (CCVG) du Pays de l’Ozon (CCPO) Les 20 et 27 juin vous allez choisir les élus du Conseil départemental du Rhône. Nous nous représentons à vos suffrages pour continuer à défendre, au sein de l’assemblée départementale, les projets de notre canton de Saint Symphorien d’Ozon situé sur les deux rives du Rhône. Lors de ce premier mandat, nous avons tenu toutes nos promesses, sans augmenter les impôts. en toute objectivité avec chacune de vos communes pour contribuer au financement de NOUS AVONS TRAVAILLÉ grands projets à votre service : écoles, restaurants scolaires, bâtiments communaux, voiries... les associations du canton à hauteur de 279 500 €, NOUS AVONS SOUTENU les agriculteurs avec l’installation d’un système paragrêle. NOUS AVONS RÉPONDU présent pour faire face aux crises traversées. Face aux intempéries avec la mise en place d’un paragrêle, le soutien technique et financier suite aux inondations et au gel. Face au Covid par l’achat de masques, de tests et le suivi de nos centres de vaccination. Une forte réactivité et des mesures efficaces pour vous protéger. Bien enracinés dans notre territoire et forts de notre expérience d’élus locaux nous poursuivrons ce travail engagé avec notamment la rénovation du Collège Jacques Prévert de Saint-Symphorien-d’Ozon, le développement d’un schéma mode doux (pistes cyclables, aires de covoiturage) ou encore en partenariat avec la Région le prolongement du tram-train Brignais-Givors. -

Avis D'enquete Publique

PRÉFET DU RHÔNE PRÉFET DE L’ISERE Directions départementales des territoires du Rhône et de l’Isère AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE Maître d’ouvrage : Chambre d’Agriculture du Rhône Autorisation pluriannuelle de l ’o rganisme unique de gestion collective (OUGC) pour l ’ irrigation de l ’ Est lyonnais dans 28 communes du Rhône et quatre communes de l ’ Isère : BRON, CHAPONNAY, CHASSIEU, COLOMBIER-SAUGNIEU, COMMUNAY, CORBAS, DECINES-CHARPIEU, GENAS GRENAY (38), HEYRIEUX (38, JANNEYRIAS (38), JONAGE, JONS, LYON, MARENNES, MEYZIEU, MIONS, PUSIGNAN, SAINT-BONNET-DE-MURE, SAINT-FONS, SAINT-LAURENT-DE-MURE, SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, SAINT-PRIEST, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, SEREZIN-DU-RHONE, SIMANDRES, SOLAIZE, TOUSSIEU, VAULX-EN-VELIN, VENISSIEUX, VILLETTE- D'ANTHON (38), VILLEURBANNE. Par arrêté préfectoral du 9 décembre 2019, la demande visée ci-dessus est soumise à une enquête préalable à autorisation environnementale dans les formes déterminées par le code de l’environnement. Le projet consiste à assurer sur 32 communes, dont 28 dans le Rhône et 4 dans l’Isère, via l'organisme unique de gestion collective (OUGC) porté par la Chambre d'Agriculture, une meilleure gestion de l'irrigation agricole et des ressources en eaux, notamment sur les zones considérées comme potentiellement déficitaires. Il fixe pour chaque irrigant un volume maximum prélevable annuel et révisable dans le cadre d'un plan de répartition, tenant compte des incidences et impacts des prélèvements sur la ressource. L’autorisation se substituera à toutes les autorisations et déclarations -

Agence Rhône Sud

AGENCE RHÔNE SUD L’OPAC DU RHÔNE, PLUS PROCHE DE VOUS Cenves Aigueperse Trades St-Bonnet AGENCE BEAUJOLAIS - VAL DE SAÔNE des-bruyères 25 rue des Marais St-Christophe St-Jacques 69400 Villefranche-sur-Saône St-Igny des-arrêts St Jullié de-vers Mamert Juliénas Deux-Grosnes St-Clément Ouroux Emeringes AGENCE OUEST de-vers Monsols Vauxrenard Chénas 1 avenue Edouard Herriot 69170 Tarare CC SAÔNE BEAUJOLAIS Fleurie Propières Avenas Azolette les Ardillats Chiroubles AGENCE RHÔNE SUD 8 chemin des Tards-Venus Lancié Chénelette 69530 Brignais Vernay Villié-Morgon Corcelles Beaujeu Dracé Lantignié en-Beaujolais St-Didier Poule Régnié Points d’accueil de proximité sur-Beaujeu les-écharmeaux Durette St-Jean Taponas Quincié d'Ardières en-Beaujolais Cercié Ranchal Marchampt Belleville CC Communautés de communes en-Beaujolais Claveisolles St-Lager Cours Odenas Belleville CA DE L’OUEST RHODANIEN Charentay CA Communautés d’agglomérations St-Etienne St-Bonnet St-Nizier Le Perréon la-varenne St-Vincent le-Troncy d'Azergues St-Etienne de-Reins des-Oullières St-Georges Lamure Salles de-Reneins Meaux sur-Azergues Vaux Arbuissonnas Blacé Thizy-les-Bourgs la-montagne en-Beaujolais en-Beaujolais St-Cyr Cublize Grandris le-chatoux MontmelasAGENCEArnas RHÔNE SUD Chambost St-Julien St-Sorlin Allières CA VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE Rivolet St-Just 8 cheminDenicé VILLEFRANCHE des Tards-Venus St-Jean d'Avray sur-Saône la-bussière Gleizé Chamelet Cogny Lacenas Ronno St Ste 69530Ville Liergues BrignaisLimas Appolinaire Jarnioux Porte Létra Paule sur Dième des-PierresDorées -

Liste Des Taxis Conventionnés Du Département Du Rhône

Liste des taxis conventionnés du département du Rhône Commune Entreprise de taxi N° de téléphone Classement alphabétique Classement aléatoire AEROPORT LYON SAINT EXUPERY TRANS'PORT BUTTY 06 34 02 36 33 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY BERNARDI ERIC 06 08 26 76 13 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY FOURNIER RENE 06 12 51 35 47 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY BENYAHIA CHOUKRI 06 21 31 53 05 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY EL OUAMARI NAJIB 06 10 89 02 60 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY FOURNAND MIREILLE 06 29 98 49 52 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY HAMAILI YASMINE 06 11 98 83 18 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY BENSAHLA AOUL MOKHTAR 06 52 20 60 39 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY SEFFARI SMAIL 06 74 42 30 10 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY TAXI DU RHONE 06 10 80 92 05 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY LES TAXIS DIAZ 06 34 69 92 87 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY TAXIWAY EURL 06 86 86 03 33 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY SAIDANI YOUSSEF 06 98 83 19 71 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY BELLEMIN 07 69 37 72 85 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY MONDOU PHILIPPE 06 61 33 14 03 AEROPORT LYON SAINT EXUPERY PRIVATE DRIVER 07 62 46 50 06 ALBIGNY SUR SAONE S H AMBULANCES 04 78 91 33 68 AMPLEPUIS SARL AMBULANCE TAXI AMPLEPUISIENNE 04 74 89 31 30 AMPLEPUIS A.G. TAXIS 06 42 55 89 26 ANSE BARTHELEMY BRIGITTE 06 07 38 06 46 ANSE FORCHI ANTHONY 06 16 36 07 75 ARNAS KOWALYSZYN MICKAEL 06 62 71 66 21 ARNAS LAET ET GUIGUI 06 08 80 44 32 BAGNOLS NA PHILIPPE 06 98 16 20 12 BEAUJEU TAXI B. -

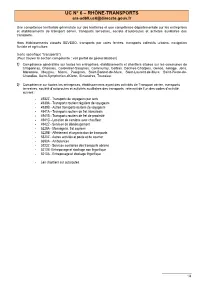

Uc6 Rhone Transports

UC N° 6 – RHÔNE-TRANSPORTS [email protected] Une compétence territoriale généraliste sur des territoires et une compétence départementale sur les entreprises et établissements de transport aérien, transports terrestres, société d’autoroutes et activités auxiliaires des transports. Hors établissements classés SEVESO, transports par voies ferrées, transports collectifs urbains, navigation fluviale et agriculture. (carte spécifique "transports") (Pour trouver la section compétente : voir portail de géolocalisation) 1) Compétence généraliste sur toutes les entreprises, établissements et chantiers situées sur les communes de Chaponnay, Chassieu, Colombier-Saugnieu, Communay, Corbas, Décines-Charpieu, Genas, Jonage, Jons, Marennes, Meyzieu, Mions, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de- Chandieu, Saint-Symphorien-d'Ozon, Simandres, Toussieu. 2) Compétence sur toutes les entreprises, établissements ayant des activités de Transport aérien, transports terrestres, société d’autoroutes et activités auxiliaires des transports relevant de l’un des codes d’activité suivant : - 4932Z - Transports de voyageurs par taxis - 4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs - 4939B - Autres transports routiers de voyageurs - 4941A - Transports routiers de fret interurbain - 4941B - Transports routiers de fret de proximité - 4941C - Location de camions avec chauffeur - 4942Z - Services de déménagement - 5229A - Messagerie, fret express - 5229B - Affrètement et organisation de transports - 5320Z - Autres activités -

الجــمــهــوريــة الجــزائــريــة الديــمــقــراطــيــة الشــعــبــيــة Republique Algerienne Democratique Et Populaire

الجــمــهــوريــة الجــزائــريــة الديــمــقــراطــيــة الشــعــبــيــة REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة الشــؤون الخــارجــيــة Ministère des Affaires Etrangères الــقــنــصـلـيــة الــعــامــة الجــزائــريــة Consulat Général d'Algérie بــلــيــون à Lyon Référendum sur la Révision de la Constitution er Les samedi 31 octobre et dimanche 1 novembre 2020 PLANNING ET LOCALISATION DES BUREAUX DE VOTE - DEPARTEMENT DU RHONE N.B : - Si vous avez changé d’adresse et vous n’avez pas sollicité nos services pour l’édition d’une nouvelle carte consulaire, la commune de résidence à prendre en compte est celle figurant sur VOTRE DERNIERE CARTE CONSULAIRE. Pour les mineurs de 18 ans inscrits sur les listes électorale mais n’ayant pas encore de carte consulaire, la commune est celle figurant sur la carte consulaire du père ou de la mère, si le père n’est pas le tuteur légal. - Le bureau de vote est ouvert le samedi 31 octobre 2020 et dimanche 1er novembre 2020 de 08h00 à 19h00. Nom du Adresse Affectation des communes de résidence au bureau de vote d’installation du bureau de vote bureau de vote « Consulat » Consulat Général 69006 Lyon d’Algérie à Lyon 69100 Villeurbanne 126 rue Vauban, 69006 Lyon « Lyon 8ème » Espace citoyen 69002 Lyon 12 avenue jean mermoz, 69003 Lyon 69008 Lyon 69007 Lyon 69008 Lyon 69110 Sainte Foy Les Lyon 69230 Saint-Genis-Laval 69310 Pierre Bénite 69350 La Mulatière 69600 Oullins 69630 Chaponost « Lyon 9ème » Gymnase de la 69001 Lyon Martinière 69004 Lyon 69005 Lyon 11 avenue du Plateau, 69009 Lyon 69009 -

Projet D'aménagement De L'a46

SYNTHÈSE DU DOSSIER DE CONCERTATION PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A46 SUD www.a46sud-amenagement.fr Entre Saint-Priest et Ternay, l’A46 Sud traverse le Sud-Est lyonnais. Elle est utilisée pour les déplacements du quotidien, pour la desserte de pôles d’activités et logistiques et comme itinéraire de transit pour les flux nationaux et internationaux. Mis en service en 1993 à 2x2 voies moins long terme et à plus ou moins sur la majorité de son tracé et prévu grande échelle. L’ambition des porteurs CHIFFRES CLÉS élargissable dans sa conception, cet axe du projet (État et ASF) est d’apporter majeur de circulation est aujourd’hui aujourd’hui une réponse réactive, 10 communes traversées : emprunté chaque jour par en moyenne efficace, finançable et de moindre impact Saint-Priest, Saint-Bonnet- 65 000 véhicules quotidiens et plus environnemental en élargissant une de-Mure, Corbas, Mions, de 100 000 sur sa section la plus infrastructure existante et en repensant Chaponnay, Marennes, chargée, avec un taux de poids lourds la configuration du nœud de Manissieux. Simandres, Communay, Ternay jusqu’à 24 %. Congestionnée sur une et Chasse-sur-Rhône amplitude horaire de plus en plus large, Soumis à la concertation du public, le 4 intercommunalités : l’A46 Sud subit environ 5 heures de très projet de mise à 2x3 voies de l’A46 Sud et la Métropole de Lyon, la fortes perturbations quotidiennes, en d’aménagement du nœud de Manissieux Communauté de communes de particulier aux heures de pointe des vise à : l’Est lyonnais, la Communauté trajets domicile-travail. de -

Plan De Gestion De La Zone Humide De L'ozon À Saint-Symphorien-D'ozon

Etude réalisée pour : Mairie de Saint-Symphorien-d’Ozon : Hôtel de Ville 24 Rue Centrale 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon Tél. : 04 78 02 36 36 Fax : 04 78 02 36 00 Étude suivie par : Mme J. Praly, Adjt à l'aménagement du territoire communal M. D. Lambert, Ex. Directeur général des services Etude réalisée par : Écosphère, agence sud-est 16, rue Garon 69560 Ste Colombe Tél. : 04 74 20 34 21 Fax : 04 74 78 13 71 E-mail : [email protected] Auteurs : Pierre Salen : rédaction, coordination générale François Caron : flore, habitats Isabelle Brénas : cartographie Jean-Louis Michelot : contrôle qualité, rédaction Avec la participation de : APUS (faune vertébrée) 3, av Molière 69960 Corbas Tél. : 06 25 14 13 79 Auteurs : Vincent Gaget : faune BURGEAP, agence de Lyon (hydraulique) 19, rue de la Villette 69425 Lyon Cedex 03 Tél. : 04 37 91 20 50 Fax : 04 37 91 20 69 E-mail : [email protected] Auteurs : Stéphane Grange : hydrologie, hydrogéologie Remerciements : nous remercions les personnes qui nous ont apporté leur concours durant ce travail et notamment : D. LAMBERT (Mairie), V. LEFEBVRE (ex. Communauté de Communes du Pays de l’Ozon), le Conservatoire Botanique National du Massif central, la LPO Rhône. Diagnostic écologique et propositions d’un plan d’actions pour la restauration et la gestion de la zone humide de St Symphorien sur Ozon Juin 2013 Ville de St-Symphorien d’Ozon page 2 Sommaire SOMMAIRE ............................................................................................................................................