Negroealvarez.Pdf (4.793Mb)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Por Este Medio Solicitamos Ser Registrados Para Dar Cobertura

Ciudad de México a 6 Julio de 2021 A quien Corresponda: Por este medio solicitamos ser registrados para dar cobertura presencial al Abierto Los Cabos 2021 , a realizarse en el mes de Julio del presente año, además de sus boletines, comunicados, conferencias de prensa vía digital, material gráfico, en video y en general estar informados, además de poder difundir la marca de Abierto de los cabos 2021. http://www.deportrece.com es un medio de reciente creación, es una página web dedicada a los deportes, siempre teniendo como principales valores la objetividad y la difusión de información veraz y comprobable. Actualmente deportrece.com tiene en promedio 900 visitas diarias al sitio web. En facebook.com/SomosDeportrece, semanalmente tenemos un alcance de 100,000 personas, siendo está, nuestra principal red social de difusión. También contamos con Instagram, Twitter y YouTube, sin embargo, como medio en crecimiento, estamos enfocando poco a poco los esfuerzos y uno a la vez a cada red social. En la actualidad tenemos una sociedad con la televisora digital wowmx.tv que tiene como talento a gente como Carlos Alazraki, Ignacio Trelles, entre otros. Deportrece, Santander 59 colonia Insurgentes Mixcoac C.P. 03920, Ciudad de México, Alcaldía de Benito Juárez, México. Tel 55 63868444 www.deportrece.com El programa de televisión de Deportrece a través de wowmx.tv es transmitido de martes a jueves de 6 a 7 pm por las plataformas de wowmx.tv , Deportrece.com, Facebook live de Depotrece y Youtube live de wow MX.tv Hasta el momento estamos acreditados por Liga BBVA MX, Selección Mexicana, Club América, Chivas de Guadalajara, Club Cruz Azul, Pumas UNAM, Club Pachuca, Club Puebla, así como otras ligas ajenas al futbol como la NFL, NBA, Top Rank y el CMB. -

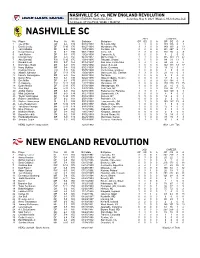

MLS Game Guide

NASHVILLE SC vs. NEW ENGLAND REVOLUTION NISSAN STADIUM, Nashville, Tenn. Saturday, May 8, 2021 (Week 4, MLS Game #44) 12:30 p.m. CT (MyTV30; WSBK / MyRITV) NASHVILLE SC 2021 CAREER No. Player Pos Ht Wt Birthdate Birthplace GP GS G A GP GS G A 1 Joe Willis GK 6-5 189 08/10/1988 St. Louis, MO 3 3 0 0 139 136 0 1 2 Daniel Lovitz DF 5-10 170 08/27/1991 Wyndmoor, PA 3 3 0 0 149 113 2 13 3 Jalil Anibaba DF 6-0 185 10/19/1988 Fontana, CA 0 0 0 0 231 207 6 14 4 David Romney DF 6-2 190 06/12/1993 Irvine, CA 3 3 0 0 110 95 4 8 5 Jack Maher DF 6-3 175 10/28/1999 Caseyville, IL 0 0 0 0 3 2 0 0 6 Dax McCarty MF 5-9 150 04/30/1987 Winter Park, FL 3 3 0 0 385 353 21 62 7 Abu Danladi FW 5-10 170 10/18/1995 Takoradi, Ghana 0 0 0 0 84 31 13 7 8 Randall Leal FW 5-7 163 01/14/1997 San Jose, Costa Rica 3 3 1 2 24 22 4 6 9 Dominique Badji MF 6-0 170 10/16/1992 Dakar, Senegal 1 0 0 0 142 113 33 17 10 Hany Mukhtar MF 5-8 159 03/21/1995 Berlin, Germany 3 3 1 0 18 16 5 4 11 Rodrigo Pineiro FW 5-9 146 05/05/1999 Montevideo, Uruguay 1 0 0 0 1 0 0 0 12 Alistair Johnston DF 5-11 170 10/08/1998 Vancouver, BC, Canada 3 3 0 0 21 18 0 1 13 Irakoze Donasiyano MF 5-9 155 02/03/1998 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Daniel Rios FW 6-1 185 02/22/1995 Miguel Hidalgo, Mexico 0 0 0 0 18 8 4 0 15 Eric Miller DF 6-1 175 01/15/1993 Woodbury, MN 0 0 0 0 121 104 0 3 17 CJ Sapong FW 5-11 185 12/27/1988 Manassas, VA 3 0 0 0 279 210 71 25 18 Dylan Nealis DF 5-11 175 07/30/1998 Massapequa, NY 1 0 0 0 20 10 0 0 19 Alex Muyl MF 5-11 175 09/30/1995 New York, NY 3 2 0 0 134 86 11 20 20 Anibal -

ZITÁCUARO a LA CAZA DE CIERVOS Liga Premier Magazine Ligapremiermagazine @Magazine Lp 2A Vuelta

METELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA TABLA DE POSICIONES GRUPO 1 PARTIDOS PARA HOY # CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 1 Durango 18 12 3 3 34 13 21 41 Grupo 1 (J-19) 2 Reboceros de la Piedad 18 11 3 4 41 21 20 40 3 Gavilanes FC Matamoros 18 12 2 4 16 12 4 38 4 Colima Futbol Club 18 10 3 5 30 16 14 37 5 Mineros de Fresnillo F.C. 18 9 4 5 34 23 9 34 6 Club Atlético de San Luis 18 9 2 7 21 19 2 31 Leones Negros Durango TABLA DE POSICIONES GRUPO II # CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 11:00 Hrs. 1 Cruz Azul Hidalgo 20 14 4 2 45 13 32 51 Grupo 1 (J-19) 2 Inter Playa del Carmen 20 14 4 2 42 13 29 51 3 Cafetaleros de Chiapas FC 19 10 7 2 45 17 28 42 4 CAFESSA Jalisco 19 11 5 3 36 18 18 42 5 Club Irapuato 19 10 5 4 42 19 23 40 6 Aguacateros Uruapan 19 10 2 7 33 27 3 36 Tecos UAZ Los equipos de la Liga Premier 18:00 Hrs. Grupo 2 (J-22) ¡HACEN Pioneros Cuautla 16:00 Hrs. w w w . l i g a p r e m i e r m a Una recta final de locura.- Se juegan las g a z J19 y J22 donde destacan los partidos de in e CDMX., a 12 de Marzo de 2021 Cafessa Jalisco-Cruz Azul Hidalgo y Mineros .m CUENTAS! x de Fresnillo vs Gavilanes FC, pero en otros •Año 11 | No. -

Redalyc.AGUASCALIENTES Y NECAXA. DE LA CIUDAD SIN

Razón y Palabra ISSN: 1605-4806 [email protected] Universidad de los Hemisferios Ecuador Zepeda Galván, Darío AGUASCALIENTES Y NECAXA. DE LA CIUDAD SIN EQUIPO AL EQUIPO SIN CIUDAD Razón y Palabra, núm. 69, julio-agosto, 2009 Universidad de los Hemisferios Quito, Ecuador Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520330025 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto RAZÓN Y PALABRA Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación www.razonypalabra.org.mx AGUASCALIENTES Y NECAXA. DE LA CIUDAD SIN EQUIPO AL EQUIPO SIN CIUDAD Darío Zepeda Galván1 RESUMEN: En este artículo se relata la historia de cómo se va reconstruyendo el sentimiento de pertenencia de la ciudad de Aguascalientes a través de la afición al equipo de fútbol Necaxa. Así mismo, se presenta, de manera inversa, cómo es que se ha venido construyendo el sentimiento de pertenencia al equipo, a través de la ciudad. PALABRAS CLAVE (KEY WORDS): Fútbol, Cultura, Identidad, Aficionados, Aguascalientes. A lo largo de este texto tengo la intención de relatar la historia de cómo se va reconstruyendo el sentimiento de pertenencia de la ciudad a través del equipo de fútbol. O en este caso en especial, de manera inversa, como se va construyendo el sentimiento de pertenencia a un equipo, a través de la ciudad. Asimismo, se busca en este artículo, construir a la ciudad como “otro significativo” (Mead. -

Voces Nuevas Voces Nuevas Voces

VOCES NUEVAS VOCES NUEVAS VOCES Rituales en la Ultra Morada: la máscara de la pertenencia Onésimo Gerardo Rodríguez Aguilar Después de una desgastada noche, vivida al ritmo galopante de los bombos, cientos de jóvenes regresan a sus casas. En el bus que sirve de transporte para “Los Cruzados” se escuchan algunas historias, historias juveniles que narran los constantes trayectos de un grupo de muchachos que religiosamente visitan los estadios de fútbol nacional para acompañar a su club. Se hacen llamar “Los Cruzados” y pertenecen a La Ultra Morada. 2 Minutos antes, los jóvenes que contaban historias en el bus -las cuales proyecto en mi imaginación como metáforas de mundos imposibles-, estaban reunidos en el teatro futbolístico por excelencia, el estadio. No eran solo “Los Cruzados”, estaban también, “Los del Sur”, “Los de Abajo”, “Los de San Pedro”, “Los Canallas”, “Los Verdugos”, 1 Co-investigador y coordinador, Escuela de Antropología Social, Universidad de Costa Rica, e-mail: [email protected], [email protected] 2 El presente artículo se desprende de una investigación desarrollada bajo la modali- dad tesis efectuada durante los años 2004, 2005 y 2006 con la barra organizada de aficionados del Deportivo Saprissa (club deportivo de Costa Rica) denominada La Ultra Morada. En ese sentido, este texto presenta algunos de los rituales escenifica- dos durante los encuentros futbolísticos por esta agrupación de jóvenes. Además de los rituales expresados por La Ultra, se presentan algunos elementos del bagaje sim- bólico del colectivo, y otras situaciones que sumadas describen el sentido extático y lúdico que reviste la agrupación para sus integrantes. -

UANL Tigres W Vs Monterrey W Live Stream Online Link 3

1 / 2 U.A.N.L.- Tigres W Vs Monterrey W Live Stream Online Link 3 UMF Stjarnan Haukar Hafnarfjördur score (and video online ) starts on ... Gruppe 3. 12.03.2013 21:00 .... ET TV Channel: TUDN Live Stream: fuboTV (watch for free)' We'll keep updating the 2020 Liga MX schedule so … We invite ... Watch Puebla FC VS Tigres UANL football onlne with Premiere . ... Please note that not all channels are available to watch online. ... Monterrey vs. Tigres - 6 PM ET / 5 PM CT / 3 PM PT Chivas vs.. Feb 7, 2021 — With Ulsan Hyundai or Tigres UANL the two potential final opponents, Bayern will fancy themselves to go all the way to underscore their strength .... Full Match And Highlights Football Videos: Bayern Munich vs Tigres UANL Le portail ... We have allocated points to each yellow (1 point) and red card (3 points) for ... Tigres: Club World Cup final live stream, TV channel, how to watch online, news, ... Football Soccer Match Monterrey W vs U.A.N.L.- Tigres W Result and Live .... Tigres UANL vs LAFC Live CONCACAF Champions League Final 2020 Watchalong video. CCL Final live ... Dec 15, 2015 — UANL Tigres vs Cruz Azul | Betting Tip, Prediction & Odds. No for Both ... They have won 2 and drawn 2; In the last 5 matches for Cruz Azul, 3 of those ... If available online, we will link to the official stream provider above before kick-off. ... Liga Mx Women Tigres UANL W vs Cruz Azul W match preview on .... Nov 3, 2020 — Monterrey dominates Columbus Crew, 3-0, to advance in CCL. -

Xoloitzcuintle Hasta Los Huesos Ana Lara, Una De Las Capitanas Del Eqiuipo Femenil Nos Relata Sus Inicios En El Futbol

1 2 3 4 5 Editorial la Liga de Ascenso para 11 años… de sueños, posteriormente subir a la alegrías, anécdotas y muchas Primera División. Es algo emociones. Recuerdo el primer inexplicable, pasan por la partido en el CREA, y comenzaba mente en cámara lenta los nuestro sueño de posicionar un gritos, lágrimas y abrazos; equipo en Tijuana. veíamos cumplido un objetivo pero sobre Xolos es un equipo de futbol todo un sueño de que vino a darnos una ilusión en toda una región. tiempos difíciles; el futbol en Recuerdo, y es como nuestra Ciudad nos hizo creer, si reviviera ese día, nos unió y nos dio una ilusión algo mágico que se cada fin de semana. Nos hizo nos dio en el 2012 al ser identificarnos con el Club, tener Campeones de Primera un sentido de pertenencia a la División. Ciudad de Tijuana. En nuestra memoria están el gol de Mauro Tuve la oportunidad de crecer Gerk contra Irapuato donde hoy se ubica el Estadio de la Final de Ascenso Caliente, de ver nacer un de 2011, el primer gol Estadio, cada día verlo de Joe en Primera, el crecer y cada partido gol de Gandolfi contra sentirlo, vibrar. Corinthians en la Copa Libertadores 2013, En este tiempo para vencer, en aquel hemos formado una momento, al Campeón familia que va más allá del Mundial de Clubes de la Frontera; hemos de la FIFA; qué decir vivido la alegría enorme de la gran dupla de de vernos Campeones en 6 Editorial Duvier y Fidel en la Liguilla Bou. Todos encabezados por Operaciones, Comunicación, del Apertura 2012 en la que la experiencia de nuestro DT TI, MKT, Almacén, Tiendas, salimos Campeones. -

Flag Research Quarterly, September 2017, No. 14

FLAG RESEARCH QUARTERLY REVUE TRIMESTRIELLE DE RECHERCHE EN VEXILLOLOGIE SEPTEMBER / SEPTEMBRE 2017 No. 14 A research publication of the North American The Aztec Heritage of Vexillological Association-Une publication de recherche de l‘Association nord-américaine de vexillologie the Mexican Flag By John M. Hartvigsen Right: Current flag of Mexico. Source: The Mexican flag is not only recognizable and effec- http://encircleworldphotos.photoshelter.com/image/ tive, but it is also beautiful and beloved. In 2008, 20 I0000ERYcGfnhpag Minutos, a free Spanish language newspaper, ran a Background watermark: Golden-linear version survey contest to pick the “most beautiful flag in the of coat of arms of Mexico, adopted 1968. world.” Although the publication is based in Spain, the contest was picked up Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_ Mexico#/media/File:Coat_of_arms_of_Mexico_(golden_ by other publications in Latin America. One of a series of “best-of surveys,” the linear).svg contest asked readers to rate the flags of 140 nations. Although this was a self- selecting sample and not a scientific survey, it was an interesting outgrowth of the phenomenon of flags. The contest attracted 1,920,000 entry ballots, which was three times the number of participant entries that are normally attracted by similar “best-of contests.” The article’s title announced the results dramati- cally: “Mexico sweeps the most beautiful flag in the world list.” Mexico’s flag received 901,607 points, or 47% of the vote.1 This, of course, does not prove that the Mexican flag is actually the most beautiful flag in the world, but this and extensive anecdotal evidence demonstrates that the flag “works” and is a beloved banner. -

Cruz Azul Se Coronó

PALABRA DEL DEPORTE Imagen Radio L-V 15:30 hrs. ADRENALINA Imagen TV Domingos 22:00 hrs. [email protected] @Adrenalina CHAMPIONS LEAGUE 2-2 Atlético de Madrid Juventus EXCELSIOR JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ¡HHÉROE! CRUZ AZUL HÉCTOR HERRERA TUVO UN DEBUT SOÑADO EL MEXICANO SE PRESENTÓ CON EL ATLÉTICO Y EN SE CORONÓ APENAS 15 MINUTOS EN LA CANCHA LOGRÓ EL GOL CON TODO Y DRAMA. La Máquina se impuso 2-1 a Tigres AGÓNICO, CON EL QUE RESCATÓ EL EMPATE > 8-9 para proclamarse campeón de la primera edición de la Leagues EL EQUIPO A VENCER. Astros de Houston aseguró ayer su pase a la postemporada y se convirtió en el Cup, en lo que fue el primer título BOLETO EN LA MANO primer conjunto de las Grandes Ligas con 100 victorias. Roberto Osuna llegó a 35 salvamentos > 10 de Siboldi con los celestes > 3 Foto: AP Foto: Imago7 2 ADRENALINA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 : EXCELSIOR EL RADAR EN EL MINUTO 90 Rey y dama Arturo Xicoténcatl [email protected] EQUILIBRIO. Los engines valoran esta posición 24. Tdc1 b5! Anish Giri ante Jeffery Xiong, continuó 25. f5? sin percibir la combinación en c3. Brillante victoria de Xiong on estilo de riesgo y complejo, el estadunidense Jeffery Xiong derrotó en forma brillante y eliminó al holandés Anish Giri, segundo en la siembra en la Copa Mundial C FIDE, tras romper una secuencia de cinco empates con- secutivos e imponerse, con las piezas negras, en 36 movimientos de una defensa Pirc. Giri no percibió una combinación en la que poten- ASÍ SE VIVIÓ EL GOL DE HÉCTOR HERRERA cialmente perdía la dama; en la tensa lucha se le escapó la línea justo Foto: AP en el movimiento 24. -

Sports Highlights

hrs., 30 min.) 9 p.m. (ESPN) Little League Baseball World Series 6 p.m. (MASN2) Bull Riding Championship. (Taped) Southwest Regional, First Semiinal: Teams TBA. WEDNESDAY (1 hr.) (Live) (2 hrs.) SPORTS 6 a.m. (NBCSN) Rio Olympics Gymnastics, Rugby. 6 p.m. (ROOT) Bull Riding Championship. (Live) (1 9:30 p.m. (NBCSN) Rio Olympics Volleyball, Boxing. hr.) (Live) (2 hrs., 30 min.) (Taped) (1 hr.) 7 p.m. ( * + Rio Olympics Diving, Gymnastics, 10 p.m. (CSN/PH) MLB Baseball Philadelphia Phillies 7:30 a.m. (NBCSN) Rio Olympics Women’s Cycling. HIGHLIGHTS Swimming. (Live) (5 hrs.) at Los Angeles Dodgers. (Live) (3 hrs.) (Live) (1 hr., 30 min.) 7 p.m. (FS1) MLS Soccer Seattle Sounders FC at 10 p.m. (MASN) MLB Baseball Baltimore Orioles at 9 a.m. (NBCSN) Rio Olympics Men’s Cycling. (Live) Orlando City SC. (Live) (2 hrs., 30 min.) Oakland Athletics. (Live) (3 hrs.) (3 hrs.) AUGUST 7-13, 2016 7 p.m. (MLB) MLB Baseball Boston Red Sox at Los 12:35 a.m. ( * + Rio Olympics Canoe/Kayak. 9 a.m. (USA) Rio Olympics Beach Volleyball, Hand- Angeles Dodgers. (Live) (3 hrs.) (Same-day Tape) (1 hr.) ball, Archery. (Live) (3 hrs.) ( * + 8 p.m. (ESPN) NFL Preseason Football Green Bay 3 a.m. (ROOT) Bull Riding Championship. (Taped) 10 a.m. Rio Olympics Beach Volleyball, Packers at Indianapolis Colts. (Live) (3 hrs.) (1 hr.) Water Polo. (Live) (2 hrs.) SUNDAY ( * + 8 p.m. (MASN2) World Poker Tour Bay 101 Shooting 4 a.m. (TCN) MLB Baseball Philadelphia Phillies at 12:00 p.m. -

DUR 24/10/2018 : CUERPO D : 4 : Página 1

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2018 4 NACIONAL EN CORTO LIGA MX CLÁSICO JOVEN Sin castigadas en la Liga MX Femenil tras la fecha 14 ¿Cuáles jugadores La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que no hubo suspendidos luego de disputarse la fecha 14 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil. Un total de 21 jugadoras recibieron la tarjeta amarilla en los ocho partidos que se disputa- pesarán más? ron en esta jornada, en la que se anotaron 28 goles. Ante esta situación, los 16 equipos tienen a sus plan- teles completos para encarar la décima quinta fecha, que dará inicio este día y llegará a su fin el jueves. Los equipos de Pachuca, América, Toluca y Pumas de la UNAM por el Grupo Uno, así como Tigres de la UANL, Guadalajara, Atlas y Monterrey en el Dos, se perfilan para la liguilla. México avanza como sublíder en el Mundial de Beisbol Sub 23 La selección mexicana sub 23 avanzó como sublíder a la llamada Súper Ronda del Campeonato Mundial de Beisbol 2018 de esta categoría, tras conseguir cuatro victorias a cambio de una derrota en la primera fase. México caminó a dicha instancia como segundo lu- gar del Grupo A, tras sumar una marca de 4-1, por lo que se perfila como uno de los favoritos para ganar me- dalla en esta justa organizada por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC). El conjunto tricolor superó en sus dos últimos jue- gos de la fase de grupos al equipo de Sudáfrica por pa- liza de 13-3 en siete entradas y a la novena anfitriona, Colombia, por marcador de 7-6. -

Dur 30/11/2016

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 3 NACIONAL RÁPIDAS LIGA MX APERTURA 2016 Becarios y entrenadores deportivos protestan en Veracruz Becarios y entrenadores deportivos de Veracruz toma- ron diversas instalaciones oficiales para demandar el pago de los estímulos que están pendientes de que se les entreguen desde hace casi un año. La toma de las instalaciones del Instituto Veracru- América zano del Deporte (IVD) y del Centro Acuático “Leyes de Reforma” inició en el transcurso de la madrugada de este jueves. A la protesta de deportistas se sumó per- sonal administrativo del IVD, a quienes también les de- jugaría en Navidad ben el pago de salarios. El entrenador paralímpico Gustavo Granillo señaló NOTIMEX que la directora del IVD, Fátima del Ángel Palacios, so- CDMX lo les dio largas para cumplir con el pago de las becas. Todos los equipos de la Liga Fallas en transmisión de Chivas- MX eran conscientes de que si el club América llegaba a América, por causas externas la final del Torneo Apertura José Luis Higuera, CEO de Chivas-Omnilife, atribu- 2016 el partido de vuelta se yó las fallas de transmisión que tuvieron el pasado jugaría el 25 de diciembre, domingo durante el Clásico del futbol entre Chivas señaló el presidente operati- y América, a problemas externos como el internet y vo de los “azulcremas”, José la infraestructura. Romano, esto luego de las “Yo desconozco si fue Cinépolis o si fue Chivas TV, quejas del técnico brasileño pero existe un grado de situación externa, de fallas de Ricardo Ferretti. los internet o de la infraestructura que no tiene que ver El lunes pasado, el estra- con Chivas TV,porque en nosotros también hay siste- tega de Tigres de la UANL mas de medición, de tecnología.