3 Diagnostic Territorial.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bulletin Municipal 2017 EXE.Bulletin Coulmiers N°20 Copie.Qxp Mise En Page 1 19/12/2016 12:28 Page3

EXE.Bulletin Coulmiers N°20 copie.qxp_Mise en page 1 19/12/2016 12:28 Page1 EXE.Bulletin Coulmiers N°20 copie.qxp_Mise en page 1 19/12/2016 12:28 Page2 Informations à retenir MAIRIE MÉDECINS AGENCE POSTALE 1 rue du 9 novembre – 45130 COULMIERS • Docteur Nathalie GARCON : • Coulmiers : Levée du courrier 9h Tél. 02 38 74 22 08 3 rue François Gaumet (boîte aux lettres devant la Mairie) Fax. 09 70 32 13 09 45130 Épieds-en-Beauce - Tél. 02 38 74 21 80 • Épieds-en-Beauce : Tél. 02 38 74 92 47 Courriel : [email protected] • MAISON DE SANTÉ Horaires d'ouverture : lundi de 15h/16 h, Site internet : www.mairiecoulmiers.fr PLURIDISCIPLINAIRE mardi au vendredi 9h15 /11h00 et Horaires d’ouverture du secrétariat : 1 rue des Tanneries 15h/16h, levée du courrier 15h30 ; Lundi et vendredi : de 16h00 à 18h45 45130 Meung-sur-Loire - Tél. 02 38 88 94 00 samedi 9h15/12h, levée du courrier 12h Huisseau-sur-Mauves Mercredi : 9h00 à 12h00 • Docteur Nicolas BELLIER : • : Tél. 02 38 80 70 53 70 rue du Parc Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi, Permanences : 45130 Huisseau-sur-Mauves - Tél. 02 38 45 13 52 vendredi de 9h15/11h30 ; mercredi 9h00/12h00 et 15h00/18h30 ; • Le MAIRE : Mme Elisabeth MANCHEC PHARMACIES samedi de 9h00/12h00 2 sur rendez-vous au Tél. 02 38 74 22 08 er • Épieds-en-Beauce : Pharmacie AUVRAY • 1 Adjoint : M. Christian DESSEMOND PISCINES Tél. 06 08 42 32 56 Tél. 02 38 74 60 57 • Huisseau-sur-Mauves : Pharmacie des Ouzouer-le-Marché Lundi de 18h00 à 18h45 • : rue Lieutenant Mauves - Tél. -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre des candidats par commune (scrutin plurinominal) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Adon (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 Mme CARUSO Christiane M. COIGNET Philippe M. DOUBRE Gilles Mme LELIÈVRE Ghislaine Mme LOPES Sylvie M. MARDON Georges Mme MOUGIN Karine Mme PALLUAU Claudine Mme PARMISARI Christine M. PETIT Julien M. ROJAN Mathieu Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aillant-sur-Milleron (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. CHAPUIS Jean-Pierre Mme CHAPUIS Lysiane M. COLLET Philippe M. DESCHÂTRETTE Bruno M. DIDIER Jean-Pierre M. DOUBRE Alain Mme GROENEWEG Elizabeth (Nationalité : Néerlandaise) M. NAUDIN Gérard Mme PLANTEY Cindy Page 3 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Andonville (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BOUCHER Abdenbi M. DELORME Laurent Mme FAUBEL Sandrine Mme GODFRIN Catherine M. GUERTON Fabien M. LENOIR Claude M. LIROT Jean-Marc Mme MILLEY Sophie M. PAVARD Gérard M. ROY Jean-Luc M. YAICH Christian Page 4 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Attray (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BOUYSSOU Pascal Mme BRUNEAU Laurence M. DA CUNHA MARTINS Lionel Mme FERRIERE Caroline M. GAUCHER Dominique M. GOUT Patrick M. GRANDEMAIN Michel M. GUDIN Antoine M. GUERINEAU Christophe M. LEGRAND François Mme SON Françoise Page 5 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Audeville (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. -

Présentation Communauté De Communes De La Beauce Loirétaine

EPCI 08 MARS 2021 Un projet commun Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété du groupe SFR. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lequel il a été établi et transmis. Il ne peut être ni reproduit ni divulgué à des tiers, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord préalable exprès et écrit du groupe SFR. / SFR COLLECTIVITÉS / 1 INTERLOCUTEURS DEPARTEMENT DU LOIRET Vice-Président Frédéric NERAUD – [email protected] Responsable aménagement numérique du territoire et SIG Olivier LEGROS – 02 36 99 26 35 Chargé de Mission aménagement numérique Xavier GAMBILLON - 06 77 80 92 62 LOIRET THD – LORET FIBRE Agence Loiret : 02 18 69 15 11 114 rue Henri Becquerel 45770 SARAN Directeur Général Olivier DENQUIN - 01 86 52 67 69 / 06 28 09 92 71 Directeur Général Adjoint - Responsable des Relations avec les Collectivités Gilles GAVET - 06 20 78 15 02 Assistante DSP Annabelle LHOMME - 02 18 69 15 11 Responsable Déploiement Ludovic UVETEAU - 01 86 52 66 87 / 06 27 66 47 50 2 NOUVEAU PROJET DE DSP LOIRET: « GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE A L’ABONNÉ» (LYSSEO PHASE 2) ❑ Contexte du Loiret • ZTD : Orléans • ZMD : agglo Orléans (SFR), Montargis et St Jean de Braye (OR) • DSP Medialys : → ADSL + FTTO lancée en 2004 • Lysséo phase 1: 40 communes FTTH (90 000 prises) + MED sur + 100 communes + THD Radio ❑ Lysséo phase 2 (Généralisation de la fibre à l’abonné) • Complément de la DSP Loiret THD → 262 Communes /121 323 prises • Déploiement en 36 mois • 40 communes prioritaires à déployer en 2 ans -

Schema De Developpement Economique

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Service Développement Economique - 2017 I/ LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE UNE INTERCOMMUNALITE AUX PORTES DE L’AGGLOMERATION ORLEANAISE ET DE L’EURE ET LOIR POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE La Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine est située dans le Région Centre-Val de Loire, aux portes d’Orléans (45) et à la frontière de l’Eure-et-Loir (28). Source : Géoportail Traitement : Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine – 2017 Page 1 sur 68 UNE JEUNE INTERCOMMUNALITE La Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine, dont le siège social se trouve à Patay, a été créée le 21 décembre 2012. Son périmètre n’a pas été modifié depuis sa constitution. Elle regroupe des communes rurales de moins de 3 000 habitants. Source : Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine Informations clés Une CC existante depuis presque 5 ans 23 communes Plus de 16 600 habitants Page 2 sur 68 UN TERRITOIRE RURAL, SOUS L’INFLUENCE D’AUTRES TERRITOIRES LA TYPOLOGIE DES COMMUNES Répartition des communes de la CC par typologie Sources : DATAR - Observatoire des Territoires CGET – IGN Géofla Traitement : Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine– 2017 Page 3 sur 68 L’ORIENTATION TECHNICO-ECONOMIQUE Traitement : Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine Informations clés Un territoire hétérogène entre campagnes diffuses et campagnes agricoles sous faible influence urbaine Une dynamique économique contrastée : l’est profite de l’influence orléanaise tandis que l’ouest est plus -

Chantiers Sur Les Routes Semainesemaine 7,7, 1010 Auau 1616 Févrierfévrier 20202020 N

ESSONNE Chantiers sur les routes SemaineSemaine 7,7, 1010 auau 1616 févrierfévrier 20202020 N SEINE-ET-MARNE Outarville - RD810 Raccordement d'un EURE-ET-LOIR branchement C4 Estouy - RD26 Réparation de glissières Oison - RD161 Givraines - RD112 Inondation Intervention sur le poste de refoulement Aschères-le-Marché - RD11 Neuville-aux Extension du réseau BT Bois - RD11 Yèvre-la-Ville - RD523 Branchement électrique Réparation de glissières La Chapelle Onzerain - RD136 Saint-Lyé-la Dépose poteau suite à Forêt - RD106 La Selle-en-Hermoy - RD2060 enfouissement H.T.A. Chevilly - RD125 Construction Construction Le remplacement d'enseignes infrastructure infrastructure réseau THD réseau THD Villamblain - RD936 Dépose poteau suite à De Boigny-sur-Bionne à Vennecy - RD2152 Vitry-aux-Loges - RD137 enfouissement H.T.A. Viabilisation électrique Trainou - RD124 Travaux de du COSMETIC PARK Aménagement accès De Vennecy à Marigny-les renforcement AEP Usages - RD2152 et busagede fossé Terrassement sur accotement pour extention de la canalisation AEP (Adduction Eau Potable) Mardié - RD960 Sully-la Branchement Chapelle - RD921 Les Bordes - RD952 De Tournoisis à Saran - RD952000 Mardié - RD960 YONNE Aménagement de la électrique Travaux de forage dirigé Remplacement Villamblain - RD955 RD 2020 Nord du Déviation de réseau Dépose poteau suite à giratoire des Crocus poteau télécom au giratoire Meliès dans le centre d'une enfouissement H.T.A. création de giratoire Saint-Ay - RD2152 Bray-Saint-Aignan - RD948 Création d'un branchement Saint-Denis-de-l'Hôtel - RD960 -

PV Séance 11-07-19 À Saint Ay

PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL Séance du 11 Juillet 2019 Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi le 11 Juillet 2019 à 17h00 à la salle des Mariages de Saint-Ay, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUILLERIER. Étaient présents Mesdames et Messieurs les délégué(e)s du PETR : Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de la BEAUCE LOIRÉTAINE, Mesdames et Messieurs : Miriane BONHOMMET (Sougy), Annick BUISSON (Gidy), Joël CAILLARD (Gémigny), Eric DAVID (Sougy), Pascal GUDIN (Artenay), Hubert JOLLIET (Chevilly), Christophe LLOPIS (Rouvray Ste Croix), Alain LOISEAU (Cercottes) Pascale MINIERE (Boulay les Barres), Claude PELLETIER (Chevilly), Benoît PERDEREAU (Gidy), Dominique PERRON (Gidy), Yves PINSARD (Bucy St Lyphard), Jean-Guy ROBLIN (Bricy), Christophe SOUCHET (Trinay), Bernard TEXIER (Chevilly), Magali TROUVÉ (Patay), Jean- Bernard VALLOT (St Péravy la Colombe), Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES DES TERRES des VAL DE LOIRE, Mesdames et Messieurs : Anita BENIER (Baccon), Géraldine BOISSONNET-BRISSET (Charsonville), Jean-Paul BRIHAY (Le Bardon), Alain CHAMPENNOIS (Villermain), Édith CHARDON (Tavers), Gérard CORGNAC (Cléry Saint André), Danielle COROLEUR (Mézières lez Cléry), Frédéric CUILLERIER (Saint-Ay), David FAUCON (Beaugency), Michel FAUGOUIN (Chaingy), Jean-Pierre FROUX (Lailly en Val), Bertrand HAUCHECORNE (Mareau aux Prés), Brigitte LASNE-DARTIAILH (Baule), Béatrice PERDREAU (Rozières en Beauce), Jean-Paul ROUSSARIE (Huisseau sur Mauves), Avait donné pouvoir : Madame Pauline MARTIN (Meung sur -

Avis De La Mission Régionale D'autorité Environnementale Centre-Val De

Centre-Val de Loire http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/ Avis de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire sur le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de la Communauté de communes de la Beauce Loirétaine (45) n° : 2020-2824 Avis délibéré de la MRAe du 30 avril 2020 Préambule relatif à l’élaboration de l’avis La MRAe Centre-Val de Loire, mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie par visio-conférence le 30 avril 2020, à Orléans. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur l’élabora)on du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de la communauté de communes de la Beauce Loirétaine (4. /taient présents et ont délibéré collégialement 0 Chris)an Le CO1, 2hilippe de G3IBERT, Isabelle La 6eunesse, Caroline SERGE8T. En applica)on de l’ar)cle 9 du r:glement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci- dessus a;este qu’aucun intér=t par)culier ou élément dans ses ac)vités passées ou présentes n’est de nature % me;re en cause son impar)alité dans le présent avis. * * La direc)on régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL Centre-Val de Loire a été saisie par la communauté de communes de la Beauce Loirétaine pour avis de la MRAe, l’ensemble des pi:ces cons)tu)ves du dossier ayant été re@ues le 4 février 2020. -

Ball-Trap Loisirs

ANNEE 2016 – NUMERO 18 www.coinces.fr LE MOT DU MAIRE Une nouvelle fois les 365 jours de l'année se sont écoulés depuis notre dernier bulletin municipal. Notre pays est toujours sous une grande surveillance suite aux attentats qui ont eu lieu l'année précédente, et, en aucun cas nous ne devons relâcher notre vigilance afin de protéger les générations futures. Au cours de cette année, l'évènement le plus grave qui s'est déroulé dans notre région a bien entendu été la réapparition de la Retrêve. Il faut préciser que la Retrêve n'est en aucun cas une rivière souterraine mais juste le trop plein de la forêt d'Orléans. Cela n'était pas arrivé depuis de nombreuses années, d'où l'effet de surprise et j'oserai dire d'impuissance devant cette forte intensité. Elle est apparue le jeudi 2 juin en fin de matinée et montée d'environ 40 cm de plus qu'en 1983. Positivons, devant ce malheur nous avons pu constater un grand élan de solidarité, de courage. Merci à tous les bénévoles qui spontanément sont venus au secours des plus impactés et démunis. Comme vous le constatez beaucoup de projets sont en cours d'élaboration et certains travaux sont en cours d'achèvement, grâce à la compétence de notre service technique. La communauté de communes a recruté un Directeur Général des Services qui est venu étoffer et structurer celle-ci au regard des compétences que nous devons prendre avant le 1er janvier 2020, date butoir. Je tiens à préciser que nous essaierons d'être très vigilants l'année prochaine pour traiter le dossier concernant la réouverture de la ligne Chartres-Orléans qui impacte beaucoup la commune avec la fermeture de plusieurs passages à niveau. -

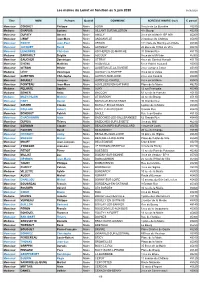

Les Maires Du Loiret En Fonction Au 5 Juin 2020 05/06/2020

Les maires du Loiret en fonction au 5 juin 2020 05/06/2020 Titre NOM Prénom Qualité COMMUNE ADRESSE MAIRIE (rue) C postal Monsieur COIGNET Philippe Maire ADON 9 route de La Bussière 45230 Madame CHAPUIS Lysiane Maire AILLANT-SUR-MILLERON 4 le Bourg 45230 Monsieur DUPATY Gérard Maire AMILLY 3 rue de la Mairie -BP 909 45209 Monsieur LIROT Jean-Marc Maire ANDONVILLE 2 impasse du Château 45480 Monsieur ROCHE Jean-Paul Maire ARDON 121 route de Marcilly-en-Villette 45160 Monsieur JACQUET David Maire ARTENAY 20 place de l'Hôtel de Ville 45410 Monsieur LEGENDRE Christian Maire ASCHERES-LE-MARCHE 31 Grande Rue 45170 Madame BARRAULT Brigitte Maire ASCOUX 9 rue de la Mi-Voie 45300 Monsieur GAUCHER Dominique Maire ATTRAY 4 rue du Général Hurault 45170 Monsieur CHENU Matthieu Maire AUDEVILLE 6 rue Robert Foucault 45300 Monsieur CITRON Olivier Maire AUGERVILLE-LA-RIVIERE 2 rue Jacques Cœur 45330 Madame LÉVY Véronique Maire AULNAY-LA-RIVIERE 9 rue de la Vallée 45390 Monsieur GUERTON Christophe Maire AUTRUY-SUR-JUINE 2 rue des Essarts 45480 Monsieur GIRAULT Jacques Maire AUTRY-LE-CHATEL 8 rue de la Mairie 45500 Monsieur POINTEAU Jean-Marc Maire AUVILLIERS-EN-GATINAIS Place de la Mairie 45270 Madame PELHATE Sophie Maire AUXY 12 rue Principale 45340 Madame BENIER Anita Maire BACCON 61 rue de la Planche 45130 Madame MAZY-VILAIN Michèle Maire LE BARDON 44 rue du Bourg 45130 Monsieur HABY Daniel Maire BARVILLE-EN-GATINAIS 40 Grande Rue 45340 Monsieur GIRARD Claude Maire BATILLY-EN-GATINAIS 6 place de la Mairie 45340 Monsieur POULAIN Hubert Maire BATILLY-EN-PUISAYE -

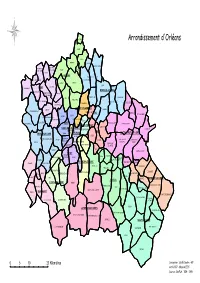

Arrondissement D'orléans RUAN

® LION-EN-BEAUCE Arrondissement d'Orléans RUAN TRINAY ARTENAY VILLEREAU NEUVILLE-AUX-BOIS ROUVRAY VILLENEUVE SAINTE-CROIX SOUGY BUCY-LE-ROI SUR-CONIE PATAY ARTENAY BOUGY-LEZ-NEUVILLE LA CHAPELLE-ONZERAIN SAINT-LYE-LA-FORET HUETRE CHEVILLY LOURY COINCES VILLAMBLAIN PATAY NEUVILLE-AUX-BOIS TOURNOISIS SAINT-PERAVY BRICY LA-COLOMBE GIDY REBRECHIEN INGRANNES CERCOTTES SAINT-SIGISMOND BOULAY SULLY-LA-CHAPELLE CHANTEAU SEICHEBRIERES LES-BARRES FLEURY-LES-AUBRAIS GEMIGNY TRAINOU EPIEDS-EN-BEAUCE MARIGNY-LES-USAGES COMBREUX VENNECY SURY-AUX-BOIS ORMES SARAN ROZIERES-EN-BEAUCE FLEURY-LES-AUBRAIS BOIGNY-SUR-BIONNE BUCY-SAINT-LIPHARD SEMOY COULMIERS CHARSONVILLE INGRE FAY-AUX-LOGES VITRY-AUX-LOGES SAINT-JEAN-DE-BRAYE DONNERY SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLESAINT-JEAN-DE-BRAYE CHATENOY SAINT-JEAN-DE CHECY MEUNG-SUR-LOIRE INGRE LA-RUELLE ORLEANS CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ORLEANS COMBLEUX CHECY LA CHAPELLE HUISSEAU-SUR-MAUVES CHAINGY CHATEAUNEUF SAINT-MARTIN SAINT-MESMIN MARDIE BACCON SAINT-JEAN-LE-BLANC SUR-LOIRE D'ABBAT SAINT-DENIS SAINT-PRYVE SAINT-DENIS-EN-VAL DE-L'HOTEL SAINT-MESMIN BOU SAINT-AY BOUZY-LA-FORET OLIVET SAINT-HILAIRE DARVOY JARGEAU MAREAU-AUX-PRES SAINT-MESMIN OLIVET SIGLOY LE BARDON OUVROUER-LES-CHAMPS SAINT-AIGNAN SAINT-JEAN-LE-BLANC GERMIGNY-DES-PRES CRAVANT MEUNG-SUR-LOIRE DES-GUES SANDILLON BRAY-EN-VAL FEROLLES CLERY-SAINT-ANDRE SAINT-CYR-EN-VAL LES BORDES MESSAS BAULE MEZIERES-LEZ-CLERY SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE GUILLY VILLORCEAU DRY BONNEE OUZOUER-SUR-LOIRE JARGEAU CLERY-SAINT-ANDRE ARDON OUZOUER-SUR-LOIRE BEAUGENCY VIENNE-EN-VAL TIGY SAINT-PERE-SUR-LOIRE NEUVY-EN-SULLIAS MARCILLY-EN-VILLETTE TAVERS BEAUGENCY DAMPIERRE-EN-BURLY SULLY-SUR-LOIRE SAINT-AIGNAN JOUY-LE-POTIER LAILLY-EN-VAL LE-JAILLARD VIGLAIN LA FERTE-SAINT-AUBIN LION-EN-SULLIAS VANNES-SUR-COSSON LA FERTE-SAINT-AUBIN MENESTREAU-EN-VILLETTE SENNELY SULLY-SUR-LOIRE LIGNY-LE-RIBAULT SAINT-FLORENT VILLEMURLIN ISDES CERDON 05 10 20 Kilomètres Conception : SGAR Centre - MP Avril 2007 - Mission EEPC Source : GéoFLA IGN - 1999. -

Les Teneurs Maximales En Pesticides Dans Les Eaux Distribuées

LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES ! ! DANS LES EAUX DISTRIBUÉES ! Rouvres dans le Loiret en 2016 ! Saint-Jean Pannecières Sermaises 0,13 Pannecières ! Autruy ! ! Audeville ! Andonville sur-Juine Thignonville Malesherbois ! Césarville Atrazine ! ! ! Intville-la Dossainville ! Boisseaux Morville-en Guétard Augerville Beauce la-Rivière Orville ! ! Erceville Charmont-en ! ! Dimancheville Atrazine dés!éthyl ! Beauce Engenville Desmonts ! Ramoulu Briarres Léouville sur-Essonne Outarville Guigneville Marsainvilliers ! Aulnay-la Puiseaux La représentation Atrazine dé!séthyl déisopropyl Rivière Ondreville ! Bondaroy sur-Essonne Estouy cartographique est ! Greneville Pithiviers Grangermont # en-Beauce Neuville 2,6 Dichlorobenzamide ! Pithiviers sur-Essonne Bromeilles le-Vieil basée sur les unités de Châtillon Échilleuses Chaussy Bazoches-les le-Roi Tivernon Givraines Dordives Bignon Gallerandes Jouy-en Dadonville Chevry # Pithiverais Yèvre-la Boësses sous-le Mirabeau distribution (UDI). Une Ville Bignon Lion-en Oison Escrennes Bazoches Beauce Ascoux Chevannes sur-le UDI correspond à un ! Attray Sceaux-du Laas Bouilly-en Gaubertin Pers-en Rozoy-le Betz ! Crottes-en Gâtinais Ferrières Vieil Aschères Gâtinais Boynes Nargis Gâtinais Ruan le-Marché Pithiverais Montigny Bouzonville Auxy Préfontaines en-Gâtinais secteur où l’eau est de Mareau Barville-en Bordeaux-en Santeau aux-Bois Ervauville ! aux-Bois Courcelles Gâtinais Égry Gâtinais Courtempierre Mérinville ! Batilly-en Foucherolles qualité homogène, géré Trinay 0,44 Selle Artenay Vrigny Gâtinais -

Bulletin Municipal 2016

La vie municipale - Les décisions du Conseil municipal ......................................................................4 - Le budget de la Commune ......................................................................................7 - Les décisions du SIS ...................................................................................................8 - Le budget du SIS .......................................................................................................10 Les écoles - L’école maternelle «Le Petit Poucet» ..................................................................11 - L’école élémentaire ...................................................................................................14 - L’équipe du Syndicat Intercommunal Scolaire ...............................................16 - Le temps périscolaire...............................................................................................17 - Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ..........................................................18 La vie de la commune - La Retrève ....................................................................................................................20 - L’année 2016 en images .........................................................................................22 - Les commerçants et artisans ................................................................................30 Les associations - Le Football Club Boulay-Bricy-Gidy ....................................................................31