Sortie Du 26 Septembre 2009

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hostens, Retour Sur Une Civilisation Disparue HOSTENS

A Hostens, retour sur une civilisation disparue HOSTENS à vélo 45 km 4h Facile Personne ne pourrait soupçonner que sous les eaux transparentes du Lac d’Hostens était un des plus grands gisements de lignite au début des années 1930. C’est aujourd’hui une plage ouverte à la baignade et une réserve pour la pêche et l’ornithologie. Retour sur cette civilisation disparue. Bonne balade ! Suivre le balisage bleu Etape 1 | Départ de l'église d'Hostens Départ place de l'église d'Hostens. Passer devant l’ancienne gare, ici comme un peu partout dans la région Aquitaine, la voie ferrée a été transformée en piste cyclable. Etape 2 | Quartier de Rétis Prendre à gauche vers Samion sur la D.110 puis passer par le quartier de Canet et poursuivre tout droit jusqu’au quartier de Rétis, s’arrêter aux abords de la chapelle Ste-Catherine, une petite église gothique toute simple datant du XVIe siècle, dans laquelle on a récemment découvert et restauré des peintures murales. Etape 3 | Quartier de Capsus Enfourchez votre vélo et continuer votre route par le même chemin. Au croisement suivant, poursuivre tout droit. Juste après le pont sur le ruisseau de la Mounarde une citerne de pompiers forestiers stocke de l’eau pour intervenir sur les feux de forêt. Vous arrivez au quartier de Capsus. Prendre à gauche sur la D.348, passez le pont du ruisseau de Roumehort, admirez les eaux claires et la végétation sur les berges et continuer vers le bourg de Mano. Etape 4 | Le bourg de Mano IL est assez récent, les pierres de l'église ont été déplacées pour sa reconstruction en ce point stratégique, quant au « vieux bourg » il existe toujours isolé dans les bois. -

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ^> DE LA REGION DE LOUCHATS ETUDE DE FAISABILITE ET D'implantation D'un FORAGE P

BRGM 4? £>" SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ^> DE LA REGION DE LOUCHATS ETUDE DE FAISABILITE ET D'IMPLANTATION D'UN FORAGE PROFOND D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE dans la région de LOUCHATS (Gironde) par Y. DOLLÉ et B. SOURISSEAU R 32669 AQI 4S 91 Pessac, avril 1991 BRGM - AQUITAINE Avenue du Docteur-Albert-Schvweitier - 33600 Pessac, Fran Tél.: '33 56.80 69.00 - Télécopieur : (33 56.37.18.11 I SOMMAIRE Pages Liste des figures Ill INTRODUCTION 2 1. BESOINS EN EAU 3 2. DONNEES HYDROGEOLOGIQUES ET EXAMEN DES POTENTIALITES EN EAU DES DIFFERENTS AQUIFERES 4 2.1. ASPECT STRUCTURAL 4 2.2. PRINCIPAUX AQUIFERES 4 2.2.1. La nappe superficielle 5 2.2.2. Le Miocène capté au forage de Louchats .... 5 2.2.3. L'Oligocène 5 2.2.4. Nappe de 1'Eocène 6 2.2.5. Nappe du Crétacé 6 3. COMPARAISON DES SOLUTIONS 8 3.1. L'AQUIFERE DU MIOCENE 8 3.2. L'AQUIFERE DE 1'OLIGOCENE - CRETACE SUPERIEUR 8 4. PRELEVEMENTS EXISTANTS DANS LA NAPPE DU CRETACE SUPERIEUR 10 4.1. PRELEVEMENTS EXISTANTS 10 4.2. PIEZOMETRIE DU CRETACE SUPERIEUR 11 5. ETUDE D'IMPLANTATION PAR SONDAGES ELECTRIQUES 12 5.1. GENERALITES 12 5.2. RESULTATS 13 5.2.1. SE d'étalonnage 13 5.2.2. Définition d'une hypothèse de travail 14 5.2.3. Coupes interprétatives 14 5.3. INTERPRETATION HYDROGEOLOGIQUE 15 5.4. RECOMMANDATION D'IMPLANTATION 16 II 6. PROGRAMME DE FORATION ET D'EQUIPEMENTS 18 6.1. AVANT-TROU, ISOLATION 18 6.2. RECONNAISSANCE PREALABLE 19 6.3. -

Inscription Gratuite Qui Peut Participer

INSCRIPTION GRATUITE Le nombre de place est limité. Savoir nager est indispensable, surtout lorsque l’on vit en Gironde, avec ses 126 km de littoral et ses nombreux lacs. C’est pourquoi depuis 2014, votre Département invite celles et ceux qui ne savent pas nager à participer à une initiation à la natation. « Objectif nage » se déroule sur différents plans d’eau en milieu naturel pour apprendre à OÙ ET QUAND ? se familiariser avec l’eau et vaincre son appréhension. Pour participer, rendez-vous sur les 10 aires naturelles et des bassins de baignade de Gironde participants au dispositif : QUI PEUT PARTICIPER ? Objectif nage s’adresse en priorité aux enfants non-nageurs de 7 à 13 ans. du du 10 au du du 7 au 21 août 21 juillet 24 juillet 18 août au Si votre enfant ne sait pas encore nager, qu’il n’est pas à l’aise dans l’eau ou en au 4 août 1er septembre a peur, ce dispositif saura l’aider à apprivoiser l’eau de manière ludique en toute sécurité. ARÈS - Plage de Saint-Brice Il pourra ainsi acquérir une aisance aquatique et la confiance nécessaire pour aller vers l’apprentissage de la nage. DOMAINE DE BLASIMON - Lac de baignade CAPTIEUX - Lac de Taste Ce programme s’adresse aussi aux 14-17 ans et aux adultes (sous conditions). CARCANS - Plage de Maubuisson Pôle Jetez-vous à l’eau cet été pour apprendre à nager ! FONTET - Lac de baignade DOMAINE D'HOSTENS - Lac de baignade COMMENT ÇA SE PASSE ? HOURTIN - Camping des Ecureuils LANTON - Bassin de baignade Les enfants, par groupe de 6 maximum, sont encadrés par un éducateur sportif professionnel. -

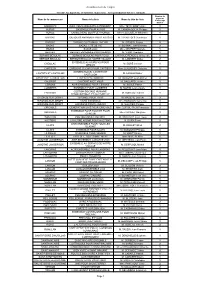

Tirage Du 28 02 2020 Langon

Arrondissement de Langon TIRAGE AU SORT DU VENDREDI 28/02/2020 – ARRONDISSEMENT DE LANGON Numéro du panneau Nom de la commmune Nom de la liste Nom du tête de liste d'affichage attribué ARBANATS AVEC VOUS ARBANATS AUTREMENT Mme TEYCHENEY Aline 1 AUROS ENSEMBLE POUR AUROS M. CAMON-GOLYA Philippe 2 AUROS UN NOUVEAU SOUFFLE A AUROS Mme COCQUELIN Marianne 1 BARSAC TOUJOURS ENSEMBLE POUR BARSAC M. CAVAILLOLS Dominique 1 BARSAC BARSAC CULTIVONS L'AVENIR M. GRASZK Patrick 2 BAZAS BAZAS, CITÉ DE VIE M. BONNAC Jean-Bernard 2 BAZAS BAZAS 2020 Mme DEXPERT Isabelle 1 BEGUEY BEGUEY ENSEMBLE POUR DEMAIN M. YUNG Rodolphe 1 BERNOS BEAULAC BERNOS BEAULAC POUR TOUS LARTIGUE-RENOUIL Jacqueline 1 BERNOS BEAULAC BERNOS BEAULAC NOTRE VILLAGE M. LAMBERT Didier 2 ENSEMBLE AUJOURD'HUI POUR CADILLAC M. DORÉ Jocelyn 1 DEMAIN CAPTIEUX GARDONS LE CAPS POUR CAPTIEUX Mme LUQUEDEY Christine 1 GENERATION(S) CASTETS ET CASTETS ET CASTILLON M. LAULAN Didier 1 CASTILLON CASTETS E T CASTILLON L'AVENIR EN COMMUN M. LOUGARE Jean-Michel 2 CAUDROT CAUDROT AVEC VOUS M. GAILLARD Jérémie 1 CERONS AGIR ENSEMBLE POUR CERONS M. SOULÉ Patrck 1 COIMERES ENSEMBLE POUR COIMERES M. MORIN Jean-Claude 1 GESTION SOCIALE HUMAINE FARGUES M. RONCOLI Robert 1 DEMOCRATIQUE ET CULTURELLE GIRONDE SUR DROPT GIRONDE POUR TOUS M. MAZIERE Laurent 3 GIRONDE-SUR-DROPT VIVRE ENSEMBLE Mme ROSOLEN Catherine 1 GIRONDE-SUR-DROPT AGISSONS POUR L'AVENIR M. MOUTIER Philippe 2 GRIGNOLS GENERATION UNIS POUR GRIGNOLS Mme DUPIOL-TACH Françoise 2 ENSEMBLE POUR TOUS ET POUR GRIGNOLS Mme GACHET Marylène 1 CHACUN HOSTENS POURSUIVONS ENSEMBLE M. -

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Gironde

Liste des villes et villages du département de la Gironde Communes du département de la Gironde en A Abzac Aillas Ambarès-et-Lagrave Ambès Andernos-les-Bains Anglade Arbanats Arbis Arcachon Arcins Arès Arsac Artigues-près-Bordeaux Arveyres Asques Aubiac Aubie-et-Espessas Audenge Auriolles Auros Avensan Ayguemorte-les-Graves Communes du département de la Gironde en B Bagas Baigneaux Balizac Barie Baron Barsac Bassanne Bassens Baurech Bayas Bayon-sur-Gironde Bazas Beautiran Bégadan Bègles Béguey Belin-Béliet Bellebat Bellefond Belvès-de-Castillon Bernos-Beaulac Berson Berthez Beychac-et-Caillau Bieujac Biganos Birac Blaignac Blaignan Blanquefort Blasimon Blaye Blésignac Bommes Bonnetan Bonzac Bordeaux Bossugan Bouliac Bourdelles Bourg Bourideys Brach Branne Brannens Braud-et-Saint-Louis Brouqueyran Bruges Budos Communes du département de la Gironde en C Cabanac-et-Villagrains Cabara Cadarsac Cadaujac Cadillac Cadillac-en-Fronsadais Camarsac Cambes Camblanes-et-Meynac Camiac-et-Saint-Denis Camiran Camps-sur-l'Isle Campugnan Canéjan Cantenac Cantois Capian Caplong Captieux Carbon-Blanc Carcans Cardan Carignan-de-Bordeaux Cars Cartelègue Casseuil Castelmoron-d'Albret Castelnau-de-Médoc Castelviel Castets-en-Dorthe Castillon-de-Castets Castillon-la-Bataille Castres-Gironde Caudrot Caumont Cauvignac Cavignac Cazalis Cazats Cazaugitat Cénac Cenon Cérons Cessac Cestas Cézac Chamadelle Cissac-Médoc Civrac-de-Blaye Civrac-en-Médoc Civrac-sur-Dordogne Cleyrac Coimères Coirac Comps Coubeyrac Couquèques Courpiac Cours-de-Monségur Cours-les-Bains Coutras -

ORIGNE / VILLENAVE D'ornon

ORIGNE / VILLENAVE d’ORNON Dimanche 13 Mai / 3e Etape / 112.5 km 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Dimanche 13 Mai / 3e Etape ORIGNE / VILLENAVE d’ORNON Plan d’accès et de Situation de Départ Repas Suiveurs Présentation des Equipes : & Organisation : De 12h15 à 13h00 PPO : A la Salle des fêtes Intersection D.110 / D.220 : Contrôle des Braquets : De 12h45 à 13h10 D.220 depuis Louchats Ouverture des repas à partir de 11h00 D.110 depuis Guillos Appel : 13h10 Départ Réel : 13h15 Départ Réel : 13h15, sur la D.220 devant la Mairie d’Origne soit sur le lieu de rassemblement. Nord La BraneyreLa MAIRIE CONTRÔLE DES BRAQUETS D.220 D.110 Dimanche 13 Mai / 3e Etape ORIGNE / VILLENAVE d’ORNON Itinéraire et Horaires KM Horaires - Km/h Routes Itinéraires Fait Restant 41 43 45 ORIGNE 0 112,5 D.220 D.110 - D.220 Départ réel.. 13H15 13H15 13H15 5,9 106,6 D.220 GUILLOS (D.115) 13H23 13H23 13H22 13 99,5 D.115 LOUCHATS (D.110) 13H34 13H33 13H32 18,9 93,6 D.110 ORIGNE Point Chaud .. 13H42 13H41 13H40 23,2 89,3 BALIZAC 13H48 13H47 13H45 23,7 88,8 Traversé de la D.11 13H49 13H48 13H46 24,4 88,1 Pinot (D.221 - D.114) 13H50 13H49 13H47 30,2 82,3 D.114 Laulan (C.4) 13H59 13H57 13H55 33,2 79,3 C.4 LEOGEATS (D.8E5) 14H03 14H01 13H59 33,6 78,9 D.8E5 Chemin de la Fontaine (C.5 - D.125) 14H04 14H01 13H59 37 75,5 D.125 Côte de Sauterne Meilleur Grimpeur . -

Session on Post-Accident

Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée « BORDEAUX SUPÉRIEUR »

Publié au BO du MAA le 1er avril 2021 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » homologué par arrêté du 22 mars 2021 publié au JORF du 30 mars 2021 CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur », initialement reconnue par le décret du 14 octobre 1943, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci- après. II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. – Couleur et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges. IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du en date du 26 février 2020 : Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les- Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur- Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos- Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan-Prignac, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, -

Les Estivales En Gironde

Cet été, des sorties CARrément cool en Gironde. Plus de 25 sites à découvrir. Retrouvez Les Estivales sur transports.nouvelle-aquitaine.fr La Région vous transporte PLAN LES ESTIVALES Phare de POINTE-DE-GRAVE Cordouan Le Verdon Soulac-sur-mer Les Estivales, c’est quoi ? 718 Grayan " Le Gurp " 713 Les Estivales sont des sites touristiques pouvant être desservis par certaines lignes des cars régionaux pendant les vacances d’été 712 Montalivet du 7 juillet au 29 août 2021. " Les Bains " Vendays- Montalivet Lesparre Seul, en couple, entre amis ou en famille, paysages variés des plages et grands voyagez à petits prix sur les lignes des lacs de la côte Atlantique aux vignobles , cars régionaux soit le trajet Aller-Retour des activités nature et des activités HOURTIN PLAGE 711 3,60 € par personne à la journée ! Partez nautiques en passant par les parcours découvrir les innombrables richesses de Tèrra Aventura et son jeu de « Chasse PAUILLAC Hourtin locales du Nouvelle-Aquitaine, des aux Trésors » en Gironde. Bref, un vaste Hourtin Le Port visites patrimoniales de villes pleines de choix pour composer le programme de charme aux villages de caractère, des vos escapades à la journée ! BLAYE CARCANS OCÉAN Carcans Cussac Bombannes Carcans 715 Plassac 710 Soussans 202 AVENSAN Bourg Cet été, partez à la découverte de cette belle région 716 Prignac-et- LACANAU Macau Marcamps SAINT-ANDRÉ- OCÉAN 702 DE-CUBZAC avec des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine Lacanau Le Pian 310 CARrément cool ! 611 201 705 LIBOURNE LE PORGE 701 304 OCÉAN -

Carte Des Etablissements Médico-Sociaux

LE VERDON-SUR-MER SOULAC-SUR-MER TALAIS SAINT-VIVIEN- DE-MEDOC GRAYAN-ET-L'HOPITAL JAU-DIGNAC- ET-LOIRAC VENSAC VALEYRAC QUEYRAC BEGADAN ST-CHRISTOLY- MEDOC VENDAYS-MONTALIVET CIVRAC- EN-MEDOC COUQUEQUES ST-YZANS- BLAIGNAN DE-MEDOC PLEINE-SELVE GAILLAN-EN-MEDOC PRIGNAC- EN-MEDOC ORDONNAC ST-CIERS-SUR SAINT-PALAIS -GIRONDE ST-SEURIN- DE-CADOURNE LESPARRE- MEDOC SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE NAUJAC-SUR-MER MARCILLAC VERTHEUIL ST-AUBIN-DE-BLAYE ST-ESTEPHE BRAUD-ET- ST-GERMAIN- SAINT-LOUIS D'ESTEUIL DONNEZAC CISSAC-MEDOC REIGNAC ETAULIERS PAUILLAC ANGLADE ST-SAUVEUR UE EG EYRANS EL HOURTIN RT ST-ANDRONY CA N A SAUGON N G SAINT- U FOURS P SAVIN M A C MAZION ST-GENES-DE- GENERAC ST-JULIEN- BLAYE BEYCHEVELLE ST-SEURIN- DE-CURSAC ST-GIRONS- ST-YZAN-DE- ST-PAUL D'AIGUEVIVES SOUDIAC ST-LAURENT-MEDOC ST-MARTIN- LACAUSSADE BLAYE ST-CHRISTOLY- CARS DE-BLAYE CUSSAC- LARUSCADE FORT-MEDOC ST-MARIENS BERSON CIVRAC-DE ST-VIVIEN- -BLAYE PLASSAC DE-BLAYE CARCANS LAPOUYADE LAMARQUE TEUILLAC CHAMADELLE ST-CIERS-DE ST- CAVIGNAC -CANESSE TROJAN VILLENEUVE PUGNAC ARCINS MOMBRIER CEZAC MARANSIN LES EGLISOTTES-ET- LISTRAC-MEDOC CHALAURES GAURIAC SAMONAC CUBNEZAIS LAGORCE COMPS TIZAC-DE- LAPOUYADE SAINT-CHRISTOPHE LANSAC MOULIS-EN -DE-DOUBLE SOUSSANS MARSAS BAYAS BRACH BAYON-SUR- -MEDOC LES PEINTURES GIRONDE ST-SEURIN- TAURIAC DE-BOURG PEUJARD MARGAUX MARCENAIS ST-LAURENT- LE FIEU BOURG D'ARCE GAURIAGUET ST-CIERS- ST-ANTOINE- CANTENAC D'ABZAC GUITRES SUR-L'ISLE PRIGNAC-ET- ST-GENES-DE ST-MARTIN- COUTRAS MARCAMPS -FRONSAC DE-LAYE AUBIE-ET PORCHERES LABARDE VIRSAC -ESPESSAS -

Cet Été, Des Sorties Carrément Cool En Gironde. Plus De 25 Sites À Découvrir

Cet été, des sorties CARrément cool en Gironde. Plus de 25 sites à découvrir. Retrouvez Les Estivales sur transports.nouvelle-aquitaine.fr La Région vous transporte PLAN LES ESTIVALES Phare de POINTE-DE-GRAVE Cordouan Le Verdon Soulac-sur-mer Les Estivales, c’est quoi ? 718 Grayan " Le Gurp " 713 Les Estivales sont des sites touristiques pouvant être desservis par certaines lignes des cars régionaux pendant les vacances d’été 712 Montalivet du 7 juillet au 29 août 2021. " Les Bains " Vendays- Montalivet Lesparre Seul, en couple, entre amis ou en famille, paysages variés des plages et grands voyagez à petits prix sur les lignes des lacs de la côte Atlantique aux vignobles , cars régionaux soit le trajet Aller-Retour des activités nature et des activités HOURTIN PLAGE 711 3,60 € par personne à la journée ! Partez nautiques en passant par les parcours découvrir les innombrables richesses de Tèrra Aventura et son jeu de « Chasse PAUILLAC Hourtin locales du Nouvelle-Aquitaine, des aux Trésors » en Gironde. Bref, un vaste Hourtin Le Port visites patrimoniales de villes pleines de choix pour composer le programme de charme aux villages de caractère, des vos escapades à la journée ! BLAYE CARCANS OCÉAN Carcans Cussac Bombannes Carcans 715 Plassac 710 Soussans 202 AVENSAN Bourg Cet été, partez à la découverte de cette belle région 716 Prignac-et- LACANAU Macau Marcamps SAINT-ANDRÉ- OCÉAN 702 DE-CUBZAC avec des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine Lacanau Le Pian 310 CARrément cool ! 611 201 705 LIBOURNE LE PORGE 701 304 OCÉAN -

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU CIRON (Identifiant National : 720001968)

Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720001968 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU CIRON (Identifiant national : 720001968) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 35270000) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GEREA, .- 720001968, LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU CIRON. - INPN, SPN- MNHN Paris, 43P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720001968.pdf Région en charge de la zone : Aquitaine Rédacteur(s) :GEREA Centroïde calculé : 390492°-1958899° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 20/12/2013 Date actuelle d'avis CSRPN : 20/12/2013 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 7 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 7 7. ESPECES ....................................................................................................................................