Commune De Cc VOISSANT II ELABORATION D'une CARTE COMMUNALE RAPPORT DE PRESENTATION

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Employés Municipaux : À Nos Côtés Toute L'année

La Lettre Municipale Janvier / Février 2021 N°78 Employés municipaux : à nos côtés toute l’année (page 7) a Sommaire de la Lettre Municipale Notre dossier La vie municipale Pages 4 à 6 et 10 Pages 7 à 9 La vie des écoles La vie du village Page 11 Pages 12 et 13 La vie économique Page 15 Art, CulturePage et Patrimoine14 SUR INTERNET WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM P. 2 Janvier / Février 2021 - LM N°78 ÉDITORIAL Une année solidaire sans convivialité, avec masque, gel L’équipe Mairie : Gestionnaire du relationnel, des et distance – Confinement, finances, de l’administratif, du social. Toujours à isolement, faire autrement - l’écoute. Travail en ligne, enseignement L’équipe Ecoles : Organisatrice et protectrice de sur écran, réunions en visio, la vie scolaire, culturelle et sportive de nos enfants. apéros virtuels. Des mains de fer et des cœurs de velours. Nos obligations, nos fonctionnements, nos L’équipe Services Techniques : Gardienne du habitudes sont modifiés, stoppés. On végète bon fonctionnement des bâtiments et espaces de tristement sur notre planète paralysée, contaminée, notre village ; pluridisciplinaires, multitâches, par en gardant l’Espoir et surtout l’Envie de vivre tout tous les temps, pour le quotidien, la sécurité et simplement. l’évènementiel. Pouvoir accueillir les nouveaux nés, accompagner Tous travaillent dans l’ombre, en coulisse. Je suis ceux qui nous quittent, embrasser nos enfants, se heureuse de vous les présenter et leur adresse serrer la main ; retrouver nos instincts humains toute ma gratitude. sans crainte ni phobie. Focus des travaux réalisés et en cours de Tests et vaccins seront, je l’espère, nos passeports réalisations : vers cette liberté si fragile. -

N°277 Été 2019

N°277 Été 2019 Bilieu, MCharancieu, AGPays Voironnais Charavines, Charnècles, Chirens, Coublevie, La Buisse, Votre été La Murette, La Sure en Chartreuse, côté Pays Voironnais ! Les Villages du Lac de Paladru, Massieu, DOSSIER Merlas, p Moirans, 14 Montferrat, Réaumont, Rives, Tullins, Saint-Aupre, Saint-Blaise du Buis, Saint-Bueil, Saint-Cassien, Saint-Étienne de Crossey, Saint-Geoire en Valdaine, Saint-Jean de Moirans, Saint-Nicolas de Macherin, Saint-Sulpice des Rivoires, Velanne, Voiron, Voissant, Voreppe, Vourey ILS FONT EN DIRECT La Communauté le Pays Voironnais de la Communauté à votre SERVICE n Décisions du Conseil n Les clés pour créer, reprendre n La Via Communautaire : une entreprise Sancti Martini environnement, mobilités, n Cet été le lac c’est en bus ! p6 aménagement, culture www paysvoironnais com n LA RÉTRO EN IMAGES n ILS FONT LE PAYS VOIRONNAIS P7-12 ACTUALITÉS LA CULTURE ET LE PATRIMOINE AU SERVICE DU TOURISME En 2021, le Pays Voironnais inaugurera le nouveau bâtiment du Musée archéologique du n Le Pays Voironnais à la rencontre Lac de Paladru, le site actuel de la Maison de Pays à l’étage de la Mairie de Charavines, des habitants ayant dû être fermé au public en 2018 pour des contraintes d’accessibilité imposées par n « Here comes the sun… » la loi. n AGENDA & CULTURE La construction de ce nouveau bâtiment marque l’aboutissement d’un long combat des élus du Pays Voironnais afin de valoriser l’un n LA GRANGE DÎMIÈRE des pans les plus remarquables du patrimoine local. Les objets, autant que les techniques de fouilles utilisées, font en effet du Lac de Paladru un site majeur au niveau mondial en matière d’archéologie subaquatique et de connaissance du Néolithique et du Moyen-Âge. -

Note De Synthèse

Procès Verbal Conseil municipal du 16 janvier 2019 L’an deux mille dix neuf, le 16 janvier à 18 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Pont-de-Beauvoisin (Isère), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Michel SERRANO, Maire. Date de la convocation : 10 janvier 2019 Présents : Michel SERRANO, Audrey GARDAZ, Eric PHILIPPE, Michel GALLICE, Jean Pierre PILEY, Catherine ANGELIN, Gisèle CHEVRON, Serge FLANDRIN-VARGNOT, Jean-Yves MICOUD, Marie-Christine BOISSON, Christian BUTET , Stéphanie LAUSENAZ-PIRE, Eric DURAZ, Virginie GUILLET, Jeff MILLION, Jean Claude TREMBLEAU, Dominique CHAIX-TEPPAZ , Danièle BISILLON, Christian MALJOURNAL. Absents : Nathalie PAPET, Olivia LONARDONI (pouvoir à Michel SERRANO), François MARTINON (pouvoir à Jean Claude TREMBLEAU ), Karine LENNE ( pouvoir à Christian MALJOURNAL) . Désignation d’un secrétaire de séance Catherine ANGELIN est désignée secrétaire de séance. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil municipal Le procès-verbal du Conseil municipal du 4 décembre 2018 est approuvé à l'unanimité des membres présents. 1–délibération 1/19 : Rénovation du gymnase Palacin Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°27/18 du 17 juillet 2018, le Conseil Municipal a approuvé le projet de rénovation du gymnase Palacin. Ce gymnase Palacin, qui est mis à disposition de nombreuses associations et établissements scolaires, est vétuste, n’est plus conforme aux normes de sécurité et d’accessibilité requises. Il n’offre pas des conditions d’accueil satisfaisantes aux usagers petits et grands. Il est composé de 2 bâtiments accolés : une grande salle de sport et un bâtiment sur 2 niveaux . La commune envisage la rénovation complète de cet ensemble sportif qui doit permettre une mise en conformité en matière d’accessibilité, de performance thermique et acoustique dans un espace plus fonctionnel et accueillant. -

A43 A43 A48 A41 Lyon À 55 Mn Grenoble À 45 Mn Chambéry À 30 Mn

Depuis Lyon A43 direction Chambéry / Sortie 9 l 1a Tour du Pin EST Prendre direction les Abrets/Chambéry, passer St Didier de la Tour, puis après avoir passé St André le Gaz 1) si vous avez un GPS programmer notre adresse 25, montée du château 38490 CHARANCIEU. votre GPS dira à peu près ceci : tourner à droite et emprunter Lyon à 55 mn une première route de campagne, couper une route et continuer 50m tout droit, virer à gauche, passer devant une Sortie 9 1 Sortie 10 Chambéry maison d’hôtes le pas de l’âne, poursuivre 2km pour A43 La Tour du Pin est Chimilin/Les Abrets rejoindre un premier hameau de notre village Charancieu, à 30 mn puis au Christ Blanc, virer à droite, direction Paladru A43 poursuivre 350m sur la route des corréards, à la bifurcation vous êtes arrivés. 2) Si vous n’avez pas de GPS, continuer sur la nationale Bourgoin Les Abrets à 2 mn jusqu’à l’entrée des Abrets, Passer ce premier rond-point, Jallieu continuer jusqu’à un second comprenant une statue, poursuivre à droite Charancieu/Lac de Paladru, un dernier CHARANCIEU rond-point après station BP, suivre à droite l’indication Lac de Lac Charancieu village, laisser le conforama, l’usine Pasquier sur Paladru Aiguebellette votre gauche et monter sur 1,5 kms, contourner l’église, passer devant la mairie, l’école. A l’intersection (croix avec un christ blanc), virer à gauche direction Paladru (poursuivre 350m sur la route des corréards, à la bifurcation vous êtes arrivés. Voiron A41 Depuis Chambéry A43 direction Lyon / Sortie Sortie 10 10 Les Abrets/Chimilin Voiron/ Aller jusqu’aux Abrets, au rond point au cœur de la ville, prendre direction Charancieu/Lac de Paladru, au second rond Champfeuillet point après station BP et avant conforama, suivre indication Charancieu à droite, monter la route du village, contourner l’église, passer devant la mairie, l’école. -

Merlas < Saint-Bueil < Voissant < Velanne < Saint-Sulpice < Des

w w E HORAIRES Ils sont disponibles auprès du conducteur 2020/21 et téléchargeables sur : wwwlpaysvoironnaislcom TRANSPORT À LA DEMANDE Les conducteurs respectent l’heure théorique de passage aux arrêts mais certains retards ou avances sont inévitables. Présentez-vous à l’arrêt 5 min avant l’horaire indiqué et faites signe au conducteur. Certains horaires sont en correspondances en Gare avec les trains TER. Pour vérifier vos possibilités de correspondance SNCF, ALLÔ TER 0 969 322 141 (appel non surtaxé). TITRES DE TRANSPOrt Pour accéder à bord, un titre de transport est obligatoire. > Ticket unité à acheter auprès du conducteur ou par SMS (en envoyant 1H au 93900). MERLas < > Titre de transport 10 voyages ou abonnement à télécharger sur votre carte OùRA! et à valider à chaque montée. Vous pouvez recharger votre carte : à l’Agence Mobilité, en ligne sur saINT-BUEIL < wwwlpaysvoironnaislcom, aux bornes automatiques installées à proximité de l’Agence Mobilité et en Gare Routière Sud de Voiron. > Le billet groupe et le ticket tribu sont vendus VOIssaNT < uniquement à l’Agence Mobilité. < INFORMATIONS SUR LES PERTURBATIONS VELANNE Pensez à consulter les avis de services affichés dans les véhicules, à l’Agence Mobilité, aux points d’arrêt et sur le site Internet du Pays saINT-SULPICE < Voironnais pour les modifications temporaires (travaux, perturbations…). DES RIVOIRES Toute personne circulant sans titre de transport, ou avec un titre non valide, s’expose à une amende. saINT-GEOIRE < RENSEIGNEMENTS, RÉCLAMATIONS, SUGGESTIONS OU OBJETS PERDUS -

Action Cœur De Ville !

N°282 Janvier 2020 Bilieu, MCharancieu, AGPays Voironnais Charavines, Charnècles, Chirens, Coublevie, La Buisse, La Murette, La Sure en Chartreuse, Les Villages du Lac de Paladru, DOSSIER Massieu, Merlas, p Moirans, 14 Action Montferrat, Réaumont, Cœur Rives, Tullins, Saint-Aupre, de Ville ! Saint-Blaise du Buis, Saint-Bueil, Saint-Cassien, Saint-Étienne de Crossey, Saint-Geoire en Valdaine, Saint-Jean de Moirans, Saint-Nicolas de Macherin, Saint-Sulpice des Rivoires, Velanne, Voiron, Voissant, Voreppe, Vourey ILS FONT EN DIRECT La Communauté le Pays Voironnais de la Communauté à votre SERVICE n Décisions du Conseil n Par ici musée ! Communautaire : n Pascal n Des titres de transport adaptés Fortoul solidarités, aménagement, à vos besoins et à vos moyens ! p6 environnement, économie www paysvoironnais com n LA RÉTRO EN IMAGES n ILS FONT LE PAYS VOIRONNAIS Demain est un autre jour P7-12 ACTUALITÉS n Un syndicat au service de la mobilité des habitants n Des accompagnements pour plus de lien ! n AGENDA & CULTURE n GRAND ANGLE P13-18 EN DIRECT de la Communauté n DOSSIER ACTION Cœur DE VILLE ! n Les décisions du Conseil Communautaire JEAN-PAUL BRET Président de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais P19-23 La Communauté LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à votre SERVICE LE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ vous adressent, ainsi qu’aux personnes qui vous sont chères, n Prévenir le suicide leurs meilleurs vœux n Eau-assainissement : qui fait quoi ? n Zoom sur le futur Musée archéologique n Par ici musée ! n Des titres de transport adaptés à vos besoins et à vos moyens ! n Relever ce nouveau défi Zéro Déchet ! Directeur de publication : Jean-Paul Bret Conception : New Deal Rédaction : Sandra Bonnin, Sophie Harmand, New Deal Photos : C. -

Territoire Voironnais-Chartreuse (41 Communes)

Territoire Voironnais-Chartreuse (41 communes) Code Commune Intercommunalité Code Commune Intercommunalité 38028 La Bâtie-Divisin CA du Pays Voironnais 38373 Saint-Cassien CA du Pays Voironnais 38043 Bilieu CA du Pays Voironnais 38383 Saint-Étienne-de-Crossey CA du Pays Voironnais 38061 La Buisse CA du Pays Voironnais 38386 Saint-Geoire-en-Valdaine CA du Pays Voironnais 38080 Charancieu CA du Pays Voironnais 38400 Saint-Jean-de-Moirans CA du Pays Voironnais 38082 Charavines CA du Pays Voironnais 38407 Saint-Julien-de-Raz CA du Pays Voironnais 38084 Charnècles CA du Pays Voironnais 38432 Saint-Nicolas-de-Macherin CA du Pays Voironnais 38105 Chirens CA du Pays Voironnais 38460 Saint-Sulpice-des-Rivoires CA du Pays Voironnais 38133 Coublevie CA du Pays Voironnais 38517 Tullins CA du Pays Voironnais 38222 Massieu CA du Pays Voironnais 38531 Velanne CA du Pays Voironnais 38228 Merlas CA du Pays Voironnais 38563 Voiron CA du Pays Voironnais 38239 Moirans CA du Pays Voironnais 38564 Voissant CA du Pays Voironnais 38256 Montferrat CA du Pays Voironnais 38565 Voreppe CA du Pays Voironnais 38270 La Murette CA du Pays Voironnais 38566 Vourey CA du Pays Voironnais 38292 Paladru CA du Pays Voironnais 38155 Entre-deux-Guiers CC Coeur de Chartreuse 38305 Le Pin CA du Pays Voironnais 38236 Miribel-les-Échelles CC Coeur de Chartreuse 38312 Pommiers-la-Placette CA du Pays Voironnais 38376 Saint-Christophe-sur-Guiers CC Coeur de Chartreuse 38331 Réaumont CA du Pays Voironnais 38405 Saint-Joseph-de-Rivière CC Coeur de Chartreuse 38337 Rives CA du Pays Voironnais -

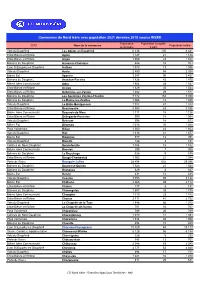

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

SAD Voironnais-Chartreuse

Liste des services prestataires et mandataires (PA/PH) autorisés pour intervenir en prestataires ou agréés pour intervenir en mandataires auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH VOIRONNAIS-CHARTREUSE (Cette liste est suceptible d'évoluer en fonction des nouvelles demandes d'autorisation déposées et de l'extension des zones géographiques couvertes par les services d'aide à domicile). Mise à jour : 19/08/2021 CPOM (en cas de signature, majoration NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME ACTIVITE SECTEURS D'INTERVENTION horaire facultative et encadrée) A2MICILE AZAE GRENOBLE OUEST 35 avenue de Romans Charnecles, Chirens, Coublevie, La Buisse, Pas de CPOM 38360 SASSENAGE La Murette, Moirans, Réaumont, Rives, St Aupre, St Tarifs libres Tél. : : 04.76.92.36.70 / 06.60.50.57.24 Prestataire Cassien, St Etienne de Crossey, à demander au service Courriel : [email protected] St Jean de Moirans, St Nicolas de Macherin, Site Web : www.azae.com Tullins,Voiron, Voreppe, Vourey Bilieu, Charavines, Chirens, Miribel-les-Echelles, AAD-France PRESENCE Moirans, Montferrat, Paladru, Réaumont, Saint-Blaise- 8, place Porte de la Buisse Pas de CPOM du-Buis, Saint-Cassien, Saint-Etienne-de-Crossey, 38500 VOIRON Prestataire Tarifs libres Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Jean-de-Moirans, Saint- Tél. : 04.78.84.00.10. à demander au service Laurent-du-Pont, Saint-Nicolas-de-Macherin, Rives, Courriel : [email protected] Voreppe, Tullins, Voiron, Vourey Ex-tarifé AAPPUI CPOM signé 37 chemin du Vieux Chêne Prestataire Majoration : 38240 MEYLAN et La Buisse, Moirans, Saint-Jean-de-Moirans, Voreppe TM de 8% à 29% = 1,5€ Tél. -

Horaires Et Trajet De La Ligne TAD-G De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne TAD-G de bus TAD-G Voir En Format Web La ligne TAD-G de bus () a 2 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) : 09:00 - 14:00 (2) : 11:00 - 18:20 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne TAD-G de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne TAD-G de bus arrive. Direction: Horaires de la ligne TAD-G de bus 29 arrêts Horaires de l'Itinéraire : VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 09:00 - 14:00 mardi 09:00 - 14:00 Charancieu Centre mercredi 09:00 - 14:00 Charancieu Za Charancieu jeudi 09:00 - 14:00 Batie Divisin Mairie vendredi 09:00 - 14:00 La Bâtie Divisin - Mairie, Charancieu samedi 09:00 - 14:00 Paladru St P De Paladru Saint-Pierre de Palladru, Paladru dimanche Pas opérationnel Paladru Village Paladru - Le Village, Paladru Le Pin Pl Saint Christophe Informations de la ligne TAD-G de bus Place Saint-Christophe, Le Pin Direction: Arrêts: 29 Le Pin Vers Ars Durée du Trajet: 55 min Vers Ars, Le Pin Récapitulatif de la ligne: Charancieu Centre, Charancieu Za Charancieu, Batie Divisin Mairie, Charavines O∆ce De Tourisme Paladru St P De Paladru, Paladru Village, Le Pin Pl Charavines - O∆ce du Tourisme (Le Lac), Charavines Saint Christophe, Le Pin Vers Ars, Charavines O∆ce De Tourisme, Charavines Place Du Marche, Charavines Place Du Marche Charavines Virage Janin, Charavines Gare, Charavines - Place du Marché, Charavines Charavines Jacquin, Charavines Guillermet, Charavines Papeterie, Charavines Forges, Apprieu Charavines Virage Janin Bonpertuis, St -

Horaires Et Trajet De La Ligne LTP07 De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne LTP07 de bus LTP07 La Tour-Du-Pin, College Le Calloud Voir En Format Web La ligne LTP07 de bus (La Tour-Du-Pin, College Le Calloud) a 3 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) La Tour-Du-Pin, College Le Calloud: 07:48 (2) Le Pont-De-Beauvoisin, Lycee Pravaz: 17:15 (3) Velanne, Centre: 17:55 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne LTP07 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne LTP07 de bus arrive. Direction: La Tour-Du-Pin, College Le Calloud Horaires de la ligne LTP07 de bus 13 arrêts Horaires de l'Itinéraire La Tour-Du-Pin, College Le VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE Calloud: lundi 07:48 Le Pont-De-Beauvoisin, Lycee Pravaz mardi 07:48 Le Pont-De-Beauvoisin, Hopital mercredi Pas opérationnel Avenue de la Bergerie, Le Pont-de-Beauvoisin jeudi 07:48 Pressins, Le Faisseau vendredi 07:48 Pressins, Le Sablon samedi Pas opérationnel Les Abrets, La Poste dimanche Pas opérationnel Les Abrets - La Poste, Les Abrets Les Abrets, Le Bailly Rue de la République, Les Abrets Informations de la ligne LTP07 de bus Saint-André-Le-Gaz, Pont Du Gaz Direction: La Tour-Du-Pin, College Le Calloud Arrêts: 13 Saint-André-Le-Gaz, Rd1006 Barge Durée du Trajet: 42 min Récapitulatif de la ligne: Le Pont-De-Beauvoisin, Saint-Didier-De-La-Tour, Les Variots Lycee Pravaz, Le Pont-De-Beauvoisin, Hopital, Pressins, Le Faisseau, Pressins, Le Sablon, Les Saint-Didier-De-La-Tour, Pompiers Abrets, La Poste, Les Abrets, Le Bailly, Saint-André- Le-Gaz, Pont Du Gaz, Saint-André-Le-Gaz, -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont,