De La Vaunage

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annexes Avis – Expressions Du Public – Revue De Presse

Annexes Avis – Expressions du public – Revue de presse DREAL-Occitanie - Contournement Ouest de Nîmes - Bilan de la concertation du 27 février au 7 avril 2017 Sommaire 1 > Avis officiels ...................................................................................................................... 3 1> Avis d'information du public, en application de l’article L121-8 du code de l’Environnement .............................................................................................................................. 3 2> Arrêté de concertation .......................................................................................................... 5 2 > Expressions du public ...................................................................................................... 8 1> Expressions du public sur les registres de concertation .................................................. 8 Registre de Nîmes Métropole ................................................................................................................................. 8 Registre de Nîmes ................................................................................................................................................ 18 Registre de Caveirac ............................................................................................................................................ 19 2> Expressions du public envoyées par courrier .................................................................. 63 Registre des réunions publiques .......................................................................................................................... -

Voie-Verte-Vauvert-Gallician

voie verte Comment y aller ? Vauvert-Gallician aménage le territoire Entre terre et mer, Depuis l’A9 : sortie 26 Gallargues, direction Arles et Vauvert entre vignes et marais, Depuis Nîmes : aller à Vauvert par la RD 135 Depuis Saint-Gilles : aller à Vauvert par la RD 6572, entre taureaux et chevaux… Services à proximité ou tourner à Gallician (voie verte à 500 m) Il y a mille manières de découvrir ou de • Réparation, location et achat de vélos Depuis Le Cailar : suivre le « pont des Tourradons » par la RD 104, puis suivre Vauvert par la RD 352 ; redécouvrir le Gard. • Hébergements et restauration (hôtels, gîtes, parking voie verte à 1 km campings, chambres d’hôtes, restaurants, produits du terroir…) Depuis Vauvert : soit au giratoire place de l’Aficion, Le Département vous propose l’une des plus belles direction Saint-Gilles et prendre aussitôt à droite la balades avec la voie verte de Vauvert-Gallician. Elle RD 352 vers le pont des Tourradons ; parking voie verte Informations utiles à 1,5 km ; soit au collège et la halle des sports offre un itinéraire en Camargue Gardoise où la beauté Guide de découverte « Costières-Camargue- du département, sa singularité, apparaissent à chaque Méditerranée » est disponible au : Par le train : ligne du Grau du Roi, gare de Vauvert détour du chemin. ou Le Cailar (les T.E.R. prennent gratuitement les vélos) • l’Agence Départementale de Réservation Ouverte à tous, pour un parcours sportif ou une Touristique du GarD Par le car : desserte de Vauvert par les lignes C33 et C34 promenade familiale, à pied, à roller ou à vélo, elle illustre 3 rue cité Foulc - BP122 - 30010 Nîmes cedex 4 du réseau Edgard (forfait 1,5 € / trajet) notre volonté de favoriser les déplacements doux. -

Ecrits Sur Les Robert Montolieu

Ecrits sur les familles de Robert de Montolieu Ecrits sur la famille de Robert Il y a plusieurs citations dans les ouvrages : D’Idebert Exbrayat : • SOMMIERES ET CINQ LIEUES A LA RONDE Editions Lacour à Nîmes, 25 bd Amiral Courbet, 1986 p. 120 « En 1557, le château de Caveirac est acheté par la famille de Robert, de Montolieu, venus du Poitou à l’assemblée générale de Verriers de France qui se tenait à Sommières. Ils deviennent ainsi les premiers seigneurs huguenots de la Vaunage. » • HUGUENOTS DE NÎMES VAUNAGE, VISRENQUE, et du REFUGE, 1532- 1864 Editions IMEAF, 26160, LA BEGUDE DE MAZENC 1983 p. 24 « En 1557, le château de Caveirac, qui appartient depuis 1330 à la famille Buadès d’Aimargues devient la propriété de Jean de Carles, qui marie sa fille Françoise à Pierre de Robert et son autre fille à Antoine de Montolieu. Ces deux nobles verriers deviennent coseigneurs de Caveirac et sont protestants. » Voir, du même auteur : « SI LA VAUNAGE M’ETAIT CONTEE » Et de Maurice Alliger, de l’académie de Nîmes : • EN VAUNAGE AU XVIIème siècle, C. LACOUR, Place des Carmes, 1991 p. 65 et 66, « ANTOINE DE ROBERT était le fils ainé de Pierre de Robert et de Françoise de Carles (M.A., 1986, p. 36) En 1609, on note quelques quittances de cette dernière comme héritière de son mari. (A.D.G., II E 1-353) Le même jour, 19/O8/1616, Antoine et Pierre de Robert, les deux frères font leur testament ; Antoine signe comme seigneur de Caveirac, Pierre, le cadet signe comme sieur d’Arques. -

Annexe : Fiches Secteur

Février 2016 Synthèse du Forum 1 DAAC : ANNEXE : FICHES SECTEUR Document d'Aménagement Artisanal et Commercial 1 DAAC / Document d'Aménagement Artisanal et Commercial REMARQUE PREALABLE Ce document constitue une annexe au diagnostic du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du Scot Sud Gard. Nous recommandons fortement la lecture du rapport principal pour mieux en comprendre le tenants et aboutissants. 2 SCoT Sud Gard / DAAC DAAC / Document d'Aménagement Artisanal et Commercial ELEMENTS PREALABLES AUX FICHES SECTEUR ....................................... 5 I. DEFINITIONS PRELABLES ........................................................................................... 7 II. INTRODUCTION AUX FICHES SECTEUR .................................................................... 9 LES SECTEURS COMMERCIAUX ET ARTISANAUX .................................. 13 I. NIMES ........................................................................................................................... 15 II. BEAUCAIRE ................................................................................................................. 22 III. VAUVERT ..................................................................................................................... 28 IV. SAINT-GILLES ............................................................................................................. 34 V. AIGUES-MORTES ........................................................................................................ 40 VI. LE GRAU DU ROI ........................................................................................................ -

Voie Verte Sommières

voie verte Réalisation et financement Caveirac-Sommières aménage le territoire Entre Camargue et Cévennes, Comment y aller ? la Vaunage et le Sommiérois Depuis l’A9 : sortie 25 Nîmes Ouest, direction bénéficient d’une situation géographique qui Sommières ou sortie 26 Gallargues, direction leur confère un fort sentiment identitaire. Sommières Depuis Nîmes : aller à Caveirac par la RD 40 Vallonnées de vignes, de garrigue, ponctuées de villages typiques, souvent illuminées de fêtes, ces Depuis Boisseron (Hérault) : aller à Sommières terres à l’ouest de Nîmes offrent un bel ensemble de par la RD 6110 Co-financement sites historiques à connaître ou redécouvrir. Par le car : desserte de Sommières par la ligne Nous vous proposons de parcourir cette partie de D41 du réseau Edgard (forfait 1,5 € / trajet) notre territoire gardois, de Sommières à Caveirac, en empruntant la voie verte, merveilleux moyen www.edgard-transport.fr ou 0 810 33 42 73 de découverte, au rythme de vos vélos, rollers, En covoiturage : www.covoiturage.gard.fr www.cr-languedocroussillon.fr trottinettes, ou tout simplement à pied. Réalisée et financée par le Département du Gard avec Services à proximité Réparation, location et achat de vélos le concours de la Région Languedoc-Roussillon, la voie • • Hébergements et restauration (hôtels, gîtes, campings, verte de la Vaunage et du Sommiérois s’inscrit dans chambres d’hôtes, restaurants, produits du terroir…) un projet plus vaste de développement et de liaison des voies vertes du Gard. Ainsi, nous concrétisons jour Informations utiles après jour la démarche que nous conduisons, avec Les cartoguides « De garrigues en Costières » et « Vallée vous, pour construire un Gard durable. -

Vaunage-Vidourlenque

39. MAURESSIP Saint-Côme-et-Maruéjols (Gard) Claude Raynaud et François Favory 1. S OURCES Le seul document pouvant concerner le nom antique est la stèle mentionnant le vicus Arandunum , découverte 3,5 km au sud 1.1. Textes de Mauressip sur la commune de Calvisson au pied sud de l’oppi - dum de la Liquière (fig. 2) et qui désigne littéralement, en langue Aucune mention textuelle n’est connue ni dans l’Antiquité ni gauloise, la colline de la source ( C.I.L ., XII, 4155). L’attribution de au Moyen Âge. cet important document reste malaisée. Le premier problème découle du lieu de découverte, prospecté récemment et corres - 1.2. Inscriptions pondant à un modeste établissement de piémont où se trouvait la sépulture – ou seulement le cénotaphe ? – de Julius Avitus. Il 1. (C.I.L ., XII, 4143 ; H.G.L. , XV, 1787). Découverte dans l’église de n’est pas possible d’identifier ce modeste établissement comme Saint-Côme, aujourd’hui perdue. le chef-lieu du vicus et l’on y verrait plutôt une aire funéraire et/ou Tulliani / Paterni fil(ii) / Sp(uria) Cassia / Quintulli fil(ia) / marit(o) optim(o) un petit habitat sur les terres appartenant à ce notable local. / et sibi v(ivae) p(osuit) L’autre difficulté réside dans l’ambivalence du toponyme qui peut (Aux dieux Mânes) de Tullianus, fils de Paternus. Spuria Cassia, fille de convenir à toute colline disposant d’une source, cas de figure fré - Quintullus, a élevé (ce monument) pour son excellent mari et pour elle- quent en Vaunage où les sources sourdent précisément au pied même, de son vivant. -

Le Grau Du Roi (Les T.E.R

Randonneurs, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite, le Département du Gard voie verte a réalisé pour vous via Rhôna aménage le territoire la voie verte reliant le port de Gallician Entre terre et mer, ? au Grau-du-Roi, un tronçon gardois à Comment y aller haute valeur patrimoniale. le long du canal du Rhône à Sète, Depuis l’A9 : sortie 26 Gallargues direction Vauvert, suivre la RD6572 vers Gallician De la frontière suisse à la Camargue gardoise, la suivez la via Rhôna Depuis Marseille : sortir à Arles direction Saint-Gilles par via Rhôna, voie cyclable partagée ou voie verte la RN572 puis rejoindre Gallician par la RD6572 au nord, de plus de 700 km, longe la voie bleue du Rhône ou par la RD179 puis 779 au sud des étangs. Vous emmener des rives du lac Léman aux plages puis le Canal du Rhône à Sète et enfin le chenal Depuis Nîmes : se rendre à Vauvert par la RD135 puis maritime jusqu’à la mer méditerranée au Grau du de la Méditerranée à vélo, en suivant le fleuve rejoindre Gallician par la RD6572 puis 779 ou en Roi. Réservée aux déplacements non motorisés, Rhône, voici l’ambition de Via Rhôna ! empruntant la voie verte au départ du collège de Vauvert Par le train : ligne du Grau du Roi, gares de Vauvert, elle offre un espace de plaisir, de découvertes du le Cailar, Aigues Mortes ou le Grau du Roi (les T.E.R. fleuve, de l’environnement, du patrimoine, …. Cette partie que nous vous proposons de prennent gratuitement les vélos) www.ter-sncf.com Elle traverse trois régions et douze départements. -

Notre Village

notre village en Vaunage N°35 décembre 2014 INFORMATION MUNICIPALE - COMMUNE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIMES Les finances p.3 CCAS p.7 Urbanisme p.4 Sport & Jeunesse p.8 Travaux & Sécurité p.5 Associations p.9-12 Ecole, petite enfance p.6 Actualité municipale p.13-15 www.langlade.fr Editorial Chères Langladoises, chers Langladois Je profite de la parution de ce deuxième bul- Le premier est bien évidemment un préalable letin municipal pour faire un bilan des huit mois indispensable : assainir les comptes de la com- écoulés depuis notre prise de fonction au sein mune afin de retrouver une capacité d’autofi- de la commune. nancement positive et redevenir crédible en- vers les organismes bancaires ainsi que nos Ces premiers mois de mandat ont été consa- partenaires. Pour ce faire, nous avons étudié crés à l’écoute et à la prise en considération attentivement chaque poste de dépenses et des problèmes quotidiens des Langladois. nous renégocions actuellement un par un les Nous avons également pris connaissance de différents contrats. plusieurs projets complexes (l’élaboration du Depuis notre arrivée, nous avons également PLU, la loi ALUR, la création des logements so- restructuré les services municipaux afin d’amé- ciaux, le projet de parc relais, la réforme des liorer leur efficacité et la qualité de service rythmes scolaires). Ce sont des dossiers déli- public qui vous est offert. cats que nous nous efforçons de mener au mieux. Nous travaillons également en étroite collabo- ration avec l’Agglomération Nîmes Métropole Qu’il me soit d’ailleurs permis ici de saluer l’im- sur les travaux relevant de leurs compétences portant travail réalisé par les services de la ville notamment l’assainissement, l’eau potable, et les élus de la commune et surtout l’adjoint les déchets ménagers et les transports. -

Notre Village

Langlade notre village Décembre 2020 JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATION N°46 www.langlade.fr SOMMAIRE LANGLADE notre village ÉDITO 3 TROMBINOSCOPE 4 - 5 TRAVAUX 6 - 9 ENFANCE 10 - 11 PETITE ENFANCE 12 JEUNESSE 13 CCAS 14 URBANISME 15 SÉCURITÉ 16 ACTUALITÉ MUNICIPALE 17 - 23 EXPRESSION LIBRE 24 COMMUNICATION 25 ASSOCIATIONS 26 - 31 ÉTAT CIVIL 32 Directeur de la publication : Gaëtan PREVOTEAU Comité de rédaction : Séverine OMIEL Création : Séverine OMIEL- Emilie MARIN Imprimerie Laurent - NIMES Mairie de Langlade - Chemin de Saint Dionisy - 30980 LANGLADE Editorial Chères Langladoises, Chers Langladois Je tenais avant toute chose à vous remercier Je pense également aux personnes qui ont vu pour m’avoir renouvelé votre confiance en mars cette épidémie mettre en péril leur situation pro- dernier, lors de l’élection municipale si particu- fessionnelle ou leur entreprise. C’est pourquoi, lière, marquée par la COVID 19. En dépit d’un dans la mesure du possible, je vous demande de climat très anxiogène, vous avez été nombreuses continuer à fréquenter nos commerces de proxi- et nombreux à vous déplacer aux urnes pour mité et de travailler avec les entreprises de notre faire vivre la démocratie à Langlade. C’est pour commune. C’est grâce à cette solidarité que moi un socle de confiance, de légitimité et plus nous arriverons à sortir de cette épreuve avec un encore de responsabilité. minimum de dégâts. Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais En 2021, la Ville continuera ses investissements également le devoir qui est à nouveau le mien, dans les domaines du patrimoine, des activités d’assurer l’avenir de notre village. -

N°Dos Nom Prenom Club Ville Sauve Congenies H Ca

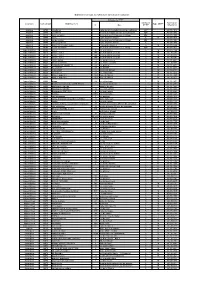

N°DOS NOM PRENOM CLUB VILLE 205 ABRIC MARIE CLAIRE F MACADAM CLUB NIMOIS SAUVE 279 ACHARD SYLVIE F MACADAM CLUB NIMOIS POULX 280 ACHARD PATRICK H MACADAM CLUB NIMOIS POULX 398 AGUY IRENE F MANDUEL METROPOLE MARATHONMANDUEL 170 AKNIN YVAN H LUNEL LUNEL 139 ALTIER DIDIER H AFG NIMES 360 ANGELLE JEAN PIERRE H MACADAM CLUB NIMOIS NIMES 174 ANTOINE PIERRE OLIVIER H ST MATHIEU ATHLETIC LE TRIADOU 182 ANTON PAUL H SLC MARTIGUES MARTIGUES 484 AOUDIA PHILIPPE H MONTPELLIER MONTPELLIER 12 APFFEL DOMONIQUE F VAUVERT BERNIS 97 ARAUJO BERNADETTE F BIPEDES DE LA VAUNAGE CONGENIES 350 ARCE PIERRE H CA BEAUCAIRE LA GRANDE MOTTE 339 ARGENTY ROGER H SLC Martigues MARTIGUES 171 ARNAUD CHRISTOPHE H NIMES NIMES 426 ARNAUD ANICK F LA FOULEE DU CHASSELAS LE THOR 65 ARTIAGA MARTINE F CE SANOFI MONTPELLIER 113 ASSENAT ANNE MARIE F ALES ALES 206 AUDIBERT JOELLE F MACADAM CLUB NIMOIS NIMES 482 AUDIGER FREDERIC H CASTORS DE VEBRON * 84 AUGER FLORENT H BIPEDES DE LA VAUNAGE CALVISSON 468 BACHELIER PASCALE F COURIR EN UZEGE REMOULINS 377 BACHIR OMAR H NARBONNE NARBONNE 450 BAFFALIE CHRISTOPHE H pompiers st-genies saint-bauzely 495 BARET EVELYNE F ALES CEVENNES ATHLETISME NIMES 497 BARET JEAN PAUL H ALES CEVENNES ATHLETISME NIMES 483 BARRABES JULIEN H CAVEIRAC CAVEIRAC 242 BARRIAL ADRIEN H NIMES NIMES 323 BARRIAL SIMON H NIMES NIMES 37 BARROT PATRICK H AUBORD AUBORD 300 BASTID ALEXANDRE H CAVEIRAC CAVEIRAC 335 BASTIEN GUILLAUME H NIMES NIMES 140 BAUJARD CHRISTOPHE H GRABELS GRABELS 159 BAURES MALIKA F COURIR A VAUVERT VAUVERT 301 BEAULERET CEDRIC H RUN IN CRES LE CRES -

Liste Attestation.Pdf

Etablissements ayant fait l’objet d’une attestation de conformité Adresse de l’ERP Catégorie Numéro de Commune Code postal Etablissement Type d’ERP N° Rue d’ERP l’attestation Aigaliers 30700 cimetières route de la bruyerette hameau de gattigues IOP AC-30-1048 Aigaliers 30700 cimetières chemin de bruyès hameau du bourdiguet IOP AC-30-1049 Aigaliers 30700 court de tennis chemin du pouzet hameau le village IOP AC-30-1050 Aigaliers 30700 ecole route stephane hessel 5 R AC-30-1047 Aigaliers 30700 jeu de boules chemin du pouzet hameau le village IOP AC-30-1052 Aigaliers 30700 salle polyvalente route stephane hessel 5 L AC-30-1046 Aigaliers 30700 SARL SUD CHAPITEAU Champ des baumes 5 M AC-30-2544 Aigaliers 30700 terrain multisport chemin du pouzet hameau le village IOP AC-30-1051 Aigues Mortes 30200 acceo 9 rue jean jaures 5 M AC-30-1244 Aigues Mortes 30220 antoine ferreo 248 chemin haut de peccais 5 M AC-30-588 Aigues Mortes 30220 antoine ferreo 248 chemin haut de peccais 5 M AC-30-589 Aigues Mortes 30220 antoine ferreo 248 chemin haut de peccais 5 M AC-30-590 Aigues Mortes 30220 AQUA SENS 77 rue jacques coeur 5 M AC-30-2221 Aigues Mortes 30220 atelier de nicolas 28 rue Alsace Lorraine 5 M AC-30-448 Aigues Mortes 30220 AU BOIS DE VIOLETTE 21 rue pasteur 5 M AC-30-2213 Aigues Mortes 30220 Au Louis IX 2A rue Baudin 5 N AC-30-2217 Aigues Mortes 30220 AUDIONET 15 boulevard diderot 5 M AC-30-2111 Aigues Mortes 30220 az createur 21 rue victor hugo 5 M AC-30-1252 Aigues Mortes 30220 banque populaire 1121 route de Nimes 5 W AC-30-1095 Aigues Mortes -

Unités De Gestion Du Sanglier 06/11/2014 Ponteils Et Brésis ARDECHE (07) B on Ne Concoules V DROME (26) Au 3232 X Aujac Génolhac

- DEPARTEMENT DU GARD - Malon et Elze DDTM du Gard Unités de gestion du sanglier 06/11/2014 Ponteils et Brésis ARDECHE (07) B on ne Concoules v DROME (26) au 3232 x Aujac Génolhac Sénéchas A ig u è Le Garn z Bordezac Gagnières Barjac e P Laval LOZERE (48) Chambon e y Courry St Roman Chamborigaud r e m a St Julien l e Bessèges La St Brès S de Peyrolas Me St Privat de t Vernarède yr Robiac an C nes Champclos Roches- Issirac h r St Jean de i Montclus s sadoule t St Paulet Ste Cécile St Victor Maruéjols o l Salazac Molières de Caisson Portes 3131 de d d'Andorge 3131 e sur Cèze Pont St Esprit Le Martinet St Ambroix Malcap R R . St o St Jean St ch Tharaux St André de R. S 2828 e d t 2828 Florent Denis g e L de ud Méjannes le Clap a Branoux sur A. e C u Carsan a r Valériscle Les r e St Alexandre les La Grand n n Mages o t Taillades Combe Potelières Cornillon ls Rivières Laval St Julien Goudargues el Pradel h t de C. c e L z St Nazaire a St Mi u St Les Salles Allègre t E Vénéjan m La Roque S ' e Julien d Gervais lo du Gardon Rousson sur Cèze u les Fons z St Etienne e 2222 Rosiers sur Lussan des Sorts Soustelle 2222 St André St Martin Bagnols 2323 Lussan Verfeuil d'Olérargues 2727 de 2323 Navacelles sur Cèze Salindres 2424 Chusclan Valgalgues Sabran St Paul Servas Cendras Bouquet VAUCLUSE (84) la Coste St Marcel St André de Valborgne Les Orsan St Privat des Vieux Plans de Careiret Brouzet les Alès 2525 Codolet F 2525 S t Vallérargues o d S n St Laurent 'A é Alès t Cavillargues Mons a Tresques Mialet ig b r la Vernède 2020 a è Lanuéjols 2020 r