Feel Like Going Home

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Prophet Singer: the Voice and Vision of Woody Guthrie

Prophet Singer Prophet Singer THE VOICE AND VISION OF WOODY GUTHRIE MARK ALLAN JACKSON UNIVERSITY PRESS OF MISSISSIPPI / JACKSON AMERICAN MADE MUSIC SERIES ADVISORY BOARD DAVID EVANS, GENERAL EDITOR JOHN EDWARD HASSE BARRY JEAN ANCELET KIP LORNELL EDWARD A. BERLIN FRANK MC ARTHUR JOYCE J. BOLDEN BILL MALONE ROB BOWMAN EDDIE S. MEADOWS SUSAN C. COOK MANUEL H. PEÑA CURTIS ELLISON DAVID SANJEK WILLIAM FERRIS WAYNE D. SHIRLEY MICHAEL HARRIS ROBERT WALSER www.upress.state.ms.us The University Press of Mississippi is a member of the Association of American University Presses. Frontis: An illustration of the vigilante actions of various “Citizens Committees,” c. 1946. Sketch by Woody Guthrie. Courtesy of the Ralph Rinzler Archives. Copyright © 2007 by University Press of Mississippi All rights reserved Manufactured in the United States of America First Edition 2007 ϱ Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Jackson, Mark Allan. Prophet singer : the voice and vision of Woody Guthrie / Mark Allan Jackson. — 1st ed. p. cm. — (American made music series) Includes bibliographical references and index. ISBN-13: 978-1-57806-915-6 (cloth : alk. paper) ISBN-10: 1-57806-915-7 (cloth : alk. paper) 1. Guthrie, Woody, 1912–1967. 2. Folk singers—United States—Biography. 3. Folk music—Social aspects—United States. I. Title. ML410.G978J33 2007 782.42162Ј130092—dc22 [B] 2006020846 British Library Cataloging-in-Publication Data available Contents ACKNOWLEDGMENTS [ vii ] PROLOGUE [ 3 ] GIVING A VOICE TO LIVING SONGS CHAPTER ONE [ 19 ] Is This Song Your -

2010/03/06 Here Comes the Weekend / Dave Edmunds Get It

2010/03/06 Here Comes The Weekend / Dave Edmunds Get It Tuxedo Junction / Jools Holland & His Rhythm & Blues Orchestra Small World Big Band Volume Two - More Friends Count Me In / Jools Holland & His Rhythm & Blues Orchestra w. Ruby Turner Small World Big Band Volume Two - More Friends Drown In My Own Tears / Jools Holland & His Rhythm & Blues Orchestra w. Jeff Beck Small World Big Band Volume Two - More Friends The Chosen Few / Flanagan The Chosen Few Ali From Mali / Flanagan Like A Fool Sabu Yerkoy / Ali Farka Toure & Toumani Diabate Ali And Toumani '56 / Ali Farka Toure & Toumani Diabate Ali And Toumani Folon / Salif Keita La Difference Djele / Salif Keita La Difference Deni Kemba / Victor Deme Victor Deme Peuple Burkinabe / Victor Deme Victor Deme Cindy Gal / Carolina Chocolate Drops Genuine Negro Jig Exiles Return / Karan Casey & John Doyle Exiles Return Madam I'm A Darling / Karan Casey & John Doyle Exiles Return Imprints / Mahsa Vahdat & Mighty Sam McClain Scent of Reunion Thought I Heard Your Voice / Mighty Sam McClain One More Bridge To Cross A Soul That's Been Abused / Hubert Sumlin Hubert Sumlin's Blues Party 2010/03/13 Lucille / Little Richard Eruption! 20 Magnum Hits Valleys Of Neptune / Jimi Hendrix Valleys of Neptune Lullaby For The Summer / Jimi Hendrix Valleys of Neptune Love Me Darling / Howlin' Wolf My Chess Box Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby) / Aretha Franklin Lady Soul The House That Jack Built / Thelma Jones Respect - Aretha's Influences and Inspiration The House That Jack Built / Aretha Franklin Queen of -

Blind Lemon Jefferson from Wikipedia, the Free Encyclopedia

Blind Lemon Jefferson From Wikipedia, the free encyclopedia Background information Birth name Lemon Henry Jefferson Also known as Deacon L. J. Bates Born September 24, 1893[1] Coutchman, Texas, U.S. Origin Texas Died December 19, 1929 (aged 36) Chicago, Illinois, U.S. Genres Blues, gospel blues Occupation(s) Singer-songwriter, musician Instruments Guitar Years active 1900s–1929 Labels Paramount Records, Okeh Records Notable instruments Acoustic Guitar "Blind" Lemon Jefferson (born Lemon Henry Jefferson; September 24, 1893 – December 19, 1929) was an American blues and gospel blues singer and guitarist from Texas. He was one of the most popular blues singers of the 1920s, and has been called "Father of the Texas Blues". Jefferson's performances were distinctive as a result of his high-pitched voice and the originality on his guitar playing. Although his recordings sold well, he was not so influential on some younger blues singers of his generation, who could not imitate him as easily as they could other commercially successful artists. Later blues and rock and roll musicians, however, did attempt to imitate both his songs and his musical style. Biography Early life Jefferson was born blind, near Coutchman in Freestone County, near present-day Wortham, Texas. He was one of eight children born to sharecroppers Alex and Clarissa Jefferson. Disputes regarding his exact birth date derive from contradictory census records and draft registration records. By 1900, the family was farming southeast of Streetman, Texas, and Lemon Jefferson's birth date is indicated as September 1893 in the 1900 census. The 1910 census, taken in May before his birthday, further confirms his year of birth as 1893, and indicated the family was farming northwest of Wortham, near Lemon Jefferson's birthplace. -

Blues Legacy of Phil Wiggins | Smithsonian Folkways Magazine

Winter 2018 Blues Legacy of Phil Wiggins by Jeff Place When one thinks of country blues, the usual thought is of the music of the Mississippi Delta. While many wonderful blues men and women have come out of the Delta over the last century, there has been a wonderful parallel style that exists on the East Coast of the United States, “East Coast blues,” or more recently called “Piedmont Blues”. The Piedmont is a geographic region that exists up and down the East Coast between the coastal tidewater region and the Appalachian Mountains. It includes the cities of Atlanta, Charlotte, Washington, D.C. and Baltimore. In the twentieth century many African Americans left the racial climate of the south and moved north to eastern cities like Washington. There were defense jobs in Washington and Baltimore to be had. Some of the great early East Coast blues musicians were Blind Blake from Florida, Willie McTell from Atlanta, Blind Boy Fuller and Sonny Terry from Durham, and Brownie McGhee from Knoxville. Phil Wiggins was born in Washington, D.C. in May of 1954. There was music in the house, his father, a government worker with the Department of the Interior, played piano. The Piedmont blues scene has always been strong, and still is, around Washington. In the 9th grade he discovered the harmonica and shortly thereafter met his first musical partner, Flora Molton, a street evangelist who played on an F Street corner in the shopping district. He began to play harmonica with Molton. From 1972 to 1976, he accompanied Molton at the then Smithsonian Festival of American Folklife. -

C O N N E C T I

the family CONNECTION A NEWSLETTER FOR BATES PARENTS AND FAMILIES FALL 2003 FOCUS Secrets of great cities Thanks to Martin Scorsese, Harris ’91 has The Blues PHOTO COURTESY OF COREY HARRIS Musician Corey Harris ’91 “isn’t just a great player, he also knows the history of the blues very well,” director Martin Scorsese said in an interview for the PBS series The Blues. Scorsese, the series’ executive producer, directed Students enrolled in “Study of the City” visit Boston’s Big Dig, stopping for a behind-the-scenes glimpse of the newly constructed Harris in its first installment, “Feel Leonard P. Zakim Bunker Hill Bridge. Like Going Home.” The episode followed Harris as he visited older hen you visit a place where you want to spend more time — well, how did that American blues players, jammed with peers like Keb’ Mo’ and “W come to be? Interesting places don’t happen just by luck,” says one of Maine’s traveled to West Africa to talk best-known urban planners. Instead, says Theo Holtwijk, it takes a painstaking process of and play with Ali Farka Toure, planning and design to create those inviting places. an influential Malian musician. Students in a Bates seminar this fall have learned about such processes from Holtwijk, When Harris, who is admired for his deeply informed and eclectic director of planning for the growing coastal town of Brunswick and an award-winning approach to the blues, journeyed landscape architect. A visiting lecturer and Mellon Foundation Fellow at Bates, Holtwijk is to Africa for the film, it must have teaching “Introduction to the Study of the City” for the Program in Environmental Studies. -

" African Blues": the Sound and History of a Transatlantic Discourse

“African Blues”: The Sound and History of a Transatlantic Discourse A thesis submitted to The Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Music in the Division of Composition, Musicology, and Theory of the College-Conservatory of Music by Saul Meyerson-Knox BA, Guilford College, 2007 Committee Chair: Stefan Fiol, PhD Abstract This thesis explores the musical style known as “African Blues” in terms of its historical and social implications. Contemporary West African music sold as “African Blues” has become commercially successful in the West in part because of popular notions of the connection between American blues and African music. Significant scholarship has attempted to cite the “home of the blues” in Africa and prove the retention of African music traits in the blues; however much of this is based on problematic assumptions and preconceived notions of “the blues.” Since the earliest studies, “the blues” has been grounded in discourse of racial difference, authenticity, and origin-seeking, which have characterized the blues narrative and the conceptualization of the music. This study shows how the bi-directional movement of music has been used by scholars, record companies, and performing artist for different reasons without full consideration of its historical implications. i Copyright © 2013 by Saul Meyerson-Knox All rights reserved. ii Acknowledgements I would like to express my utmost gratitude to my advisor, Dr. Stefan Fiol for his support, inspiration, and enthusiasm. Dr. Fiol introduced me to the field of ethnomusicology, and his courses and performance labs have changed the way I think about music. -

Nora Guthrie Graduated from NYU Tisch School of the Arts in 1971

WOODY GUTHRIE PUBLICATIONS, INC. 125-131 E. Main Street, Suite #200, Mt. Kisco, NY 10549 (914) 241-3844 | www.WoodyGuthrie.org N O R A G U T H R I E PRESIDENT, Woody Guthrie Publications, Inc. PRESIDENT | Woody Guthrie Foundation FOUNDER & DIRECTOR | Woody Guthrie Archives (1992-2013) Nora Guthrie graduated from NYU Tisch School of the Arts in 1971. Following a successful career in modern dance Nora began working with her father’s materials in 1992. Based on her intimate connection to her father’s ideas and ideals, Nora brings a refreshing interpretation of his work and a new understanding of his legacy. Her first project, in 1992, was the publication of a lost songbook of Woody’s original lyrics and illustrations, Woody’s 20 Grow Big Songs. Nora co-produced the accompanying album with her brother Arlo Guthrie, which received a Grammy nomination in the Best Children’s Album category. In 1994, Nora co-founded the Woody Guthrie Archives with Harold Leventhal and archivist Jorge Arevalo. In addition to managing the Archives and preserving her father’s personal materials and original creative works, Ms. Guthrie develops and produces new projects which continue to expand Woody Guthrie's cultural legacy. In 1996, the Woody Guthrie Archives was open for free research to scholars and students, making Woody Guthrie’s personal & professional collection available for the first time to the public. In 1996, Ms. Guthrie co-produced the first ever Rock and Roll Hall of Fame Museum Tribute series honoring Woody Guthrie. Main events consisted of a scholarly symposium held at Case Western Reserve University and a tribute concert in Cleveland’s famed Severance Hall. -

Dal Mali Al Mississipi (2002) Scorsese Sulle Tracce Del Blues

Dal Mali al Mississipi (2002) Scorsese sulle tracce del Blues.. Un film di Martin Scorsese Genere Documentario musicale durata 90 minuti. Produzione USA 2002. Un viaggio dalle origini e attraverso la storia del Blues, letteralmente e metaforicamente percorso da Scorsese tra le sponde del Niger in Mali e i juke joint del delta del Mississipi. Marco Cavalleri - www.mymovies.it Il contributo di Martin Scorsese al grande progetto "il Blues". Un viaggio che parte dal Mississippi e giunge fino al Mali, alla ricerca delle radici di una musica che non è solo di genere, ma rappresenta un importante pezzo di cultura popolare americana e mondiale. Lungo il suo poetico viaggio Scorsese incontra personaggi fondamentali quali Corey Harris, Taj Majal, Othar Turner, Pat Thomas, Sam Carr, Dick Waterman, Ali Farka Tourè, Habib Koitè, Salif Keita, Toumani Diabaté. Né manca il ricordo di chi - da Hooker a Johnson - ha codificato il blues rendendolo la musica che ancor oggi ascoltiamo. Chi a questo punto temesse di assistere a una sorta di bigino per immagini si rassicuri: L'intento del regista italo - americano è tutt'altro. Quello di dimostrare che la musica è pur sempre la forma più immediata di trasmissione culturale, che le culture possono essere sradicate dalla loro terra d'origine ma non possono perdersi. Finendo per approdare a una forma di commovente ecumenismo, che non riguarda solo i neri divisi tra Africa e America. Tra rare immagini di repertorio e momenti di vera e propria "comunione"(l'incontro tra Ali Farka Toure e il narratore Corey Harris)un piccolo capolavoro, tutt'altro che per soli appassionati. -

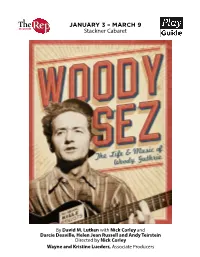

JANUARY 3 – MARCH 9 Stackner Cabaret

JANUARY 3 – MARCH 9 Stackner Cabaret By David M. Lutken with Nick Corley and Darcie Deaville, Helen Jean Russell and Andy Teirstein Directed by Nick Corley Wayne and Kristine Lueders, Associate Producers Milwaukee Repertory Theater presents Woody Sez PLAY GUIDE • Play Guide written by Neal Easterling Education Associate January 7 – February 9 • Stackner Cabaret Play Guide edited by By David M. Lutken with Nick Corley and Leda Hoffmann Darcie Deaville, Helen Jean Russell and Andy Teirstein Literary Coordinator Directed by Nick Corley Lindsey Hoel-Neds Wayne and Kristine Lueders, Associate Producers Education Assistant Lisa Fulton Director of Marketing & MARK’S TAKE Communications “After seeing this beautifully-crafted piece in Chicago, I knew that we had to bring it to Milwaukee. Even though • Woody Guthrie wrote songs responding to the people and events of a particular period, like any other pieces of great Graphic Design by art, his songs still rouse the heart, capture the imagination, Eric Reda and resonate just as strongly today as when they were first written—true classics!” -Mark Clements, Artistic Director TABLE OF CONTENTS Synopsis & Performers ......................................................3 Woody’s Timeline ...........................................................4 The Visual Artwork of Woody Guthrie ........................................6 About the Dust Bowl ........................................................7 Mark Clements Artistic Director People of Woody Sez ........................................................8 -

El Blues Del S.XXI. Corey Harris Y Guy Davis

Reportaje EL Blues del siglo XXI Corey Harris / Guy Davies ace unos cinco años el panorama del blues contemporáneo era, la verdad, bastante decepcionante. Sí, quedaban las viejas glorias, algunas todavía en forma, que de vez en cuando sacaban un disco aceptable. Pero también estaban Hlos pesados de la Stratocaster, empeñados en despilfarrar y malvender la herencia de su abuelo Hendrix y su padre Vaugham; estaban los segundones rehabilitados y vendidos como números uno, que nos daban la lata tocando durante dos horas la misma canción acompañados de bandas de rubios de saldo; y los voluntariosos pálidos que sabían de memoria cada nota y cada susurro que grabaron sus ídolos, y se empeñaban en demostrarlo una y otra vez en un ejercicio de mimetismo estéril. Entonces es cuando comenzaron a aparecer algunos jóvenes negros herederos legítimos de un valiosísimo legado, y que sabían qué hacer con él. Hombres que conocían el verdadero blues y lo respetaban, pero que demostraban ser capaces de elegir ese lenguaje y hablarlo con osadía y descaro (como ese que coge un tema de Robert Johnson y le cambia la letra cantando algo así como "mi chica se ha ido y aún no me ha mandado un e-mail) , dotándole de nueva vida. Corey Harris, Guy Davies, Alvin Youngblood Hart, Chris Thomas king, y Keb Mo son algunos de ellos. Últimamente hemos tenido la suerte de ver actuar en Bilbao a los dos primeros. No quisimos perdernos la ocasión y hablamos con ellos. Robert Johnson suda la camiseta calles de Nueva Orleans, a modo de homena- eléctricos y variopintos. -

Report on Voluntary Support, March 31, 2020

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN REGENTS' COMMUNICATION Item for Information March 31, 2020 Report on Voluntary Support Summary by Source The following figures include outright gifts and pledge payments for all purposes, from all fundraising efforts within the University. Not included are pledges at original face value, bequests not yet distributed, or deferred payment devices such as insurance policies. Year-To-Date Year-To-Date Gifts for Gifts for Source of Gifts 2018 - 2019 2019 - 2020 March 2019 March 2020 Individuals Living Individuals $222,041,843 $196,641,032 $14,553,083 $13,863,512 Realized Bequests 51,439,698 54,673,368 2,133,409 1,955,510 Total Individuals 273,481,540 251,314,400 16,686,492 15,819,022 Corporations 26,797,077 20,862,748 2,493,386 1,229,350 Foundations 41,659,979 30,751,928 1,996,091 654,323 Associations/Others 17,513,188 11,641,123 2,518,540 2,011,006 TOTAL Dollars $359,451,783 $314,570,199 $23,694,509 $19,713,700 Summary by Type of Gift Year-To-Date Year-To-Date Gifts for Gifts for Source of Gifts 2018 - 2019 2019 - 2020 March 2019 March 2020 Cash and Equivalents $339,287,677 $309,733,210 $22,664,507 $19,354,895 Gifts-In-Kind 11,905,927 1,090,862 726,315 358,806 Life Income Agreements 8,258,179 3,746,126 303,687 0 Outside Managed Irrevocable Trusts 0 0 0 0 TOTAL Dollars $359,451,783 $314,570,199 $23,694,509 $19,713,700 Respectfully submitted, Tom Baird Vice President for Development April 2020 Item for Information March 31, 2020 Report on Voluntary Support Summary by Source State of Michigan Outside of State State -

Canandaigua Concert History

Canandaigua Concert History FLPAC CMAC 1983 Season……………..page 1 2006 Season……………..page 21 1984 Season……………..pages 1-2 2007 Season……………..pages 21-22 1985 Season……………..pages 2-4 2008 Season……………..page 22 1986 Season……………..pages 4-5 2009 Season……………..page 23 1987 Season……………..pages 5-6 2010 Season……………..pages 23-24 1988 Season……………..pages 7-8 2011 Season……………..page 24 1989 Season……………..pages 8-9 2012 Season……………..page 25 1990 Season……………..pages 9-10 2013 Season……………..pages 25-26 1991 Season……………..pages 10-11 2014 Season……………..pages 26-27 1992 Season……………..page 12 2015 Season……………..pages 27-28 1993 Season……………..pages 12-13 2016 Season……………..page 28 1994 Season……………..pages 13-14 2017 Season……………..page 29 1995 Season……………..pages 14-15 2018 Season……………..page 29-30 1996 Season……………..page 15 2019 Season……………..page 30-31 1997 Season……………..pages 15-16 2020 Season…………….Covid-19 Virus 1998 Season……………..pages 16-17 1999 Season……………..pages 17-18 2000 Season……………..page 18 2001 Season……………..pages 18-19 2002 Season……………..page 19 2003 Season……………..pages 19-20 2004 Season……………..page 20 2005 Season……………..pages 20-21 Canandaigua Concert History 1 1983 Season July 16 – RPO: All Beethoven Opening Night Gala July 17 – RPO: Pop-Overs! July 18 – Joni Mitchell July 21 – Preservation Hall Jazz Band July 23 – RPO: Russian Romantics July 24 – RPO: Sousa Spectacular! July 30 – RPO: 1812 Classical July 31 – RPO: 1812 Pops! August 6 – RPO: Three Great Romantics August 7 – RPO: Dixieland Night August 9 – Al Jarreau August 13 – RPO: Vive La France! August 14 – RPO: From the Classics to Broadway August 19 – Diana Ross August 20 – RPO: Viennese Classics August 21 – RPO: E.T.