Sono Solo Canzonette?

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

We Taller D Radio GWR Shapes up for Consolidation

JULY 6, 2002 Volume 20, Issue 28 Music £3.95 euros 6.5 Nelly's Hot In Here (Uni- versal) is this week's high- est new entry on M&M's Eurochart Hot 100 singles, at number eight. Media®we taller dradio M&M chart toppers this week GWR shapes Eurochart Hot 100 Singles up for consolidation EMINEM by Jon Heasman comment on the moves, saying thatprogramming and other content at Without Me full details of the restructure will beGWR stations will all become part of (Interscope) LONDON- Another big radio group ismade public in late July. The amount GWR Creative, forming an indepen- European Top 100 Albums slimming down in order to be fit forof job losses involved in the dent business unit operat- EMINEM the rigours of the UK's big post -Com- processisunknown,al- ing along similar lines to The Eminem Show munications Bill shake -out. though in its recent annual GWR's London -based sales (Interscope) FollowingtheCapital Radio report the company allud- division Opus. The manag- group's decision to dispense with the ed to the need to cut costs ing director of Bristol -based European Radio Top 50 managing director's role at its local inthe coming financial GWR Creation is Dirk KYLIE MINOGUE stations (M&M, June 22), it is under-year,giventherecent Anthony (pictured), former- Love At First Sight stood that the GWR Group is alsodownturns in advertising ly GWR's group programme (Parlophone) eliminating the local MD position atrevenue. director. European Dance Traxx its stations. In addition, it has set up "There will no longer be GWR is also dispensing a new centralised programming andmanaging directors at with the programme con- MOONY content department-GWR Cre- GWR [local stations]," a GWR source troller's position at its smaller sta- Dove (I'll Be Loving You) ation-and hopes tocentraliseits tells M&M. -

CAPRICCIO Songbook

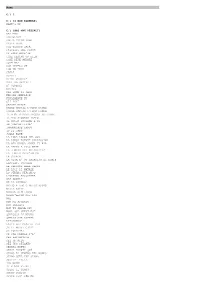

CAPRICCIO KARAOKE SongBOOK ITALIA – ENGLAND – SPANIEN DEUTSCHLAND – SCHWEIZ – PORTUGAL – FRANCE - BALKAN KARAOKE ItaliA www.capricciomusic.ch [email protected] Aktualisiert am: 01. Februar 2013 Artist Title 2 Black e Berte' Waves of Love (in alto Mare) 360 Gradi Baba bye 360 Gradi Sandra 360 Gradi & Fiorello E poi non ti ho vista piu 360 Gradi e Fiorello E poi non ti ho vista più (K5) 400 colpi Prendi una matita 400 Colpi Se puoi uscire una domenica 78 Bit Fotografia 883 Pezzali Max Aereoplano 883 Pezzali Max Bella vera 883 Pezzali Max Bella Vera (K5) 883 Pezzali Max Chiuditi nel cesso 883 Pezzali Max Ci sono anch'io 883 Pezzali Max Come deve andare 883 Pezzali Max Come mai 883 Pezzali Max Come mai (K5) 883 Pezzali Max Come mai_(bachata) 883 Pezzali Max Come maiBachata (K5i) 883 Pezzali Max Con dentro me 883 Pezzali Max Credi 883 Pezzali Max Cumuli 883 Pezzali Max Dimmi perche' 883 Pezzali Max Eccoti 883 Pezzali Max Fai come ti pare 883 Pezzali Max Fai come ti pare 883 Pezzali Max Favola semplice 883 Pezzali Max Gli anni 883 Pezzali Max Grazie Mille (K5) 883 Pezzali Max Grazie mille 1 883 Pezzali Max Grazie mille 2 883 Pezzali Max Hanno Ucciso L'Uomo Ragno (K5) 883 Pezzali Max Hanno ucciso l'uomo ragno 1 883 Pezzali Max hanno ucciso l'uomo ragno 2 883 Pezzali Max Il meglio deve ancora arrivare 883 Pezzali Max Il mio secondo tempo 883 Pezzali Max Il mondo insieme a te 883 Pezzali Max Il mondo Insieme a Te (K5) 883 Pezzali Max Innamorare tanto 883 Pezzali Max Io ci saro' 883 Pezzali Max Jolly blue 883 Pezzali Max La dura legge del -

Table of Contents

A periodic pubblication from the Italian Trade Volume 12 Issue1 .it italian trade 1 Table of contents 22. CREDITS EDITORIALS 24. “Italy and Miami: a long lasting bond of friendship”: a message from Tomas Regalado, Mayor of the City of Miami 26. “The US Southeast, a thriving market for Italian companies”: a message from Gloria Bellelli, Consul General of Italy in Miami 28. “The United States of America, a strategic market for Italian food industry”: a message from Gian Domenico Auricchio, President of Assocamerestero 30. “25 years supporting Italy and its businesses”: a message from Gianluca Fontani, President of Italy-America Chamber of Commerce Southeast SPECIAL EDITORIAL CONTRIBUTIONS 32. “Andrea Bocelli, when simplicity makes you the greatest”, interview with Andrea Bocelli, Italian classical crossover tenor, recording artist, and singer-songwriter. 40. “Santo Versace, Style is the Man!”, interview with Santo Versace, President of Gianni Versace Spa 47. “Italians in Miami: a unique-of-its-kind community”, by Antonietta Di Pietro Italian Instructor in the Department of Modern Languages at Florida International University 53. “Italy and the US: a strong relationship” by Andrea Mancia e Simone Bressan, Journalists and Bloggers THE “MADE IN ITALY AMBASSADOR AWARD” WINNERS 58. “Buccellati, a matter of generations”, interview with Andrea Buccellati, President and Creative Director of Buccellati Spa 63. “The Made in Italy essence” interview with Dario Snaidero, CEO of Snaidero USA INTRODUCING “THE BEST OF ITALY GALA NIGHT” 69. “The Best of Italy Gala Night” Program THE PROTAGONISTS OF “THE BEST OF ITALY GALA NIGHT” 76. “Alfa Romeo, Return of a legend”, by Alfa Romeo 82. -

Lecuona Cuban Boys

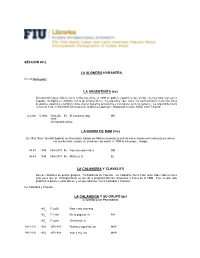

SECCION 03 L LA ALONDRA HABANERA Ver: El Madrugador LA ARGENTINITA (es) Encarnación López Júlvez, nació en Buenos Aires en 1898 de padres españoles, que siendo ella muy niña regresan a España. Su figura se confunde con la de Antonia Mercé, “La argentina”, que como ella nació también en Buenos Aires de padres españoles y también como ella fue bailarina famosísima y coreógrafa, pero no cantante. La Argentinita murió en Nueva York en 9/24/1945.Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, SGAE 2000 T-6 p.66. OJ-280 5/1932 GVA-AE- Es El manisero / prg MS 3888 CD Sonifolk 20062 LA BANDA DE SAM (me) En 1992 “Sam” (Serafín Espinal) de Naucalpan, Estado de México,comienza su carrera con su banda rock comienza su carrera con mucho éxito, aunque un accidente casi mortal en 1999 la interumpe…Google. 48-48 1949 Nick 0011 Me Aquellos ojos verdes NM 46-49 1949 Nick 0011 Me María La O EL LA CALANDRIA Y CLAVELITO Duo de cantantes de puntos guajiros. Ya hablamos de Clavelito. La Calandria, Nena Cruz, debe haber sido un poco más joven que él. Protagonizaron en los ’40 el programa Rincón campesino a traves de la CMQ. Pese a esto, sólo grabaron al parecer, estos discos, y los que aparecen como Calandria y Clavelito. Ver:Calandria y Clavelito LA CALANDRIA Y SU GRUPO (pr) c/ Juanito y Los Parranderos 195_ P 2250 Reto / seis chorreao 195_ P 2268 Me la pagarás / b RH 195_ P 2268 Clemencia / b MV-2125 1953 VRV-857 Rubias y trigueñas / pc MAP MV-2126 1953 VRV-868 Ayer y hoy / pc MAP LA CHAPINA. -

Name C:\ \ C:\ \4 NON BLONDES\ WHAT's up C:\ \883 MAX PEZZALI

Name C:\ \ C:\ \4 NON BLONDES\ WHAT'S UP C:\ \883 MAX PEZZALI\ 883 MIX AEROPLANO ANDRÀ TUTTO BENE BELLA VERA CHE GIORNO SARÀ CHIUDITI NEL CESSO CI SONO ANCH'IO COME DENTRO UN FILM COME DEVE ANDARE COME MAI CON DENTRO ME CON UN DECA CREDI CUMULI DIMMI PERCHE' DURI DA BATTERE E' VENERDI ECCOTI FAI COME TI PARE FAVOLA SEMPLICE FINALMENTE TU GLI ANNI GRAZIE MILLE HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO IL MEGLIO DEVE ANCORA ARRIVARE IL MIO SECONDO TEMPO IL MONDO INSIEME A TE IN QUESTA CITTA' INNAMORARE TANTO IO CI SARÒ JOLLY BLUE LA DURA LEGGE DEL GOL LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA LA MIA BANDA SUONA IL RAP LA RADIO A 1000 WATT LA REGINA DEL CELEBRITA' LA REGOLA DELL'AMICO LA STRADA LA VITA E' UN PARADISO DI BUGIE LASCIATI TOCCARE LE CANZONI ALLA RADIO LE LUCI DI NATALE LO STRANO PERCORSO L'ULTIMO BICCHIERE MAI UGUALI ME LA CAVERO' MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO NELLA NOTTE NESSUN RIMPIANTO NIENT'ALTRO CHE NOI NOI NON MI ARRENDO NON PENSAVI NON TI PASSA PIÙ NORD SUD OVEST EST QUALCOSA DI NUOVO QUELLO CHE CAPITA RITORNERO' ROTTA PER CASA DI DIO SE TI MUOVI COSI' SE TORNERAI SE UNA REGOLA C'E' SEI FANTASTICA SEI UN MITO SEI UNO SFIGATO SEMBRO MATTO SENZA AVERTI QUÌ SIAMO AL CENTRO DEL MONDO SIAMO QUEL CHE SIAMO SOLITA ITALIA TENENDOMI TI SENTO VIVERE TIENI IL TEMPO TORNO SUBITO TUTTO CIO' CHE HO TUTTO CIÒ CHE HO UN GIORNO COSI UN GIORNO COSI' UNA CANZONE D'AMORE UNA LUNGA ESTATE CALDISSIMA UN'ESTATE CI SALVERA' UNO IN PIÙ UNO SFIGATO VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO WEEKEND WELCOME TO MIAMI YOU NEEDED ME C:\ \A HA\ ANALOGUE COSY PRISONS DREAM -

Così Canta Il Rock Alexia, Figlia Di Aretha E Otis Redding

6 oggi domenica 10 marzo 2002 È stato il festival L’isola felice (dove si della musica al congiugono l’immediatezza e ‘‘ ribasso. Le cose buone sono il guizzo) non l’ha conquistata ‘‘ state davvero poche solo Ruggieri: ci sono Ora conta chi venderà di più Silvestri, D’Angelo, negli autogrill Archinué e Reitano Silvia Boschero SANREMO Tutto secondo copione. Ora tocca ai vincitori: i Matia Bazar, dimo- strare di aver meritato la palma più di Alexia, clamorosa seconda classificata, Tocca ai Matia Bazar e di Gino Paoli ad un onorevole terzo posto. Quarti Fausto Leali e Luisa Cor- na, quinto Ruggeri, sesta Mariella Na- va. Poco per i lirici: Filippa Giordano è settima e Safina tredicesimo. Fanalini di coda due gruppi: uno finto le Lolli- Alexia e Paoli a ruota pop, l’altro vero i Timoria. E poi la giuria di qualità con i premi speciali: miglior pezzo Gino Paoli per Un altro Terna della vigilia confermata. Vince il sapore della tradizione amore, miglior musica a Massimo Mar- colini per Dimmi come, cantata da Alexia e miglior arrangiamento a Davi- (la nuova Pausini?), Simone Patrizi (il de Pinelli per Il passo silenzioso della rasta-melodico), le Lacrime dalla luna neve, cantato da Valentina Giovagnini. di Gianluca Grignani, compresi. Da oggi nelle radio dei quarantot- Storia a parte per chi la musica la to tassisti di Sanremo suonerà almeno capisce, la suona e la frequenta da an- cinque volte al giorno la voce soul di ni, il buon Enrico Ruggeri ad esempio. Alexia, la donna che ha scosso questa Ha portato allegria, certo non originali- narcolettica edizione. -

Karaoke Mietsystem Songlist

Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

Lista Dal Nostro Repertorio Di Musica Dal Vivo – Controlla Le Novita’ Direttamente Sul Sito

SITO: WWW.MUSICADENTRO.IT – POSTA: [email protected] – TEL. 338 2692022 (Whatsapp) LISTA DAL NOSTRO REPERTORIO DI MUSICA DAL VIVO – CONTROLLA LE NOVITA’ DIRETTAMENTE SUL SITO ...PER CERCARE LA TUA CANZONE PREFERITA USA IL TASTO RICERCA DEL TUO LETTORE PDF E DIGITA UNA PAROLA I'M NOT IN LOVE 10CC WHAT'S UP 4 NON BLONDES BELLA VERA 883 - MAX PEZZALI CI SONO ANCH'IO 883 - MAX PEZZALI CISONOANCHIO 883 - MAX PEZZALI COME DEVE ANDARE 883 - MAX PEZZALI COME MAI 883 - MAX PEZZALI ECCOTI 883 - MAX PEZZALI GRAZIE MILLE 883 - MAX PEZZALI HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO 883 - MAX PEZZALI IL MONDO INSIEME A TE 883 - MAX PEZZALI IO CI SARÒ 883 - MAX PEZZALI LA REGOLA DELL’AMICO 883 - MAX PEZZALI LASCIATI TOCCARE 883 - MAX PEZZALI LO STRANO PERCORSO 883 - MAX PEZZALI L’UNIVERSO TRANNE NOI 883 - MAX PEZZALI NELLA NOTTE 883 - MAX PEZZALI NESSUN RIMPIANTO 883 - MAX PEZZALI NORD SUD OVEST EST 883 - MAX PEZZALI ROTTA PER CASA DI DIO 883 - MAX PEZZALI SEI UN MITO 883 - MAX PEZZALI SENZA AVERTI QUI 883 - MAX PEZZALI TE LA TIRI 883 - MAX PEZZALI TIENI IL TEMPO 883 - MAX PEZZALI UNA CANZONE D'AMORE 883 - MAX PEZZALI VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO 883 - MAX PEZZALI ‘A CITTA’ E PULECENELLA AA.VV. (NAPOLI) COMME FACETTE MAMMETA AA.VV. (NAPOLI) DICITENCELLO VUJE AA.VV. (NAPOLI) FUNICOLI’ FUNICULA’ AA.VV. (NAPOLI) LA LUNA MEZZ’O MARE AA.VV. (NAPOLI) LUNA CAPRESE AA.VV. (NAPOLI) MALAFEMMENA AA.VV. (NAPOLI) MUNASTERIO E SANTA CHIARA AA.VV. (NAPOLI) NINI' TIRABUCIO' AA.VV. (NAPOLI) NUN E' PECCATO AA.VV. -

Canzone/Song Varie Playlist -> Italiani 78

K5 PlayList -> Italiani Canzone/Song Varie 78 Bit - Fotografia.mp3 360 Gradi - Bababye.mp3 360 Gradi - Giorno di sole.mp3 360 Gradi - Sandra.mp3 360 Gradi - Vado al mare.mp3 360 Gradi & Fiorello - E poi non ti ho vista più.mp3 883 - Andra tutto bene.mp3 883 - Bella vera.mp3 883 - Ci sono anchio.mp3 883 - Ci sono anch'io.mp3 883 - Come deve andare.mp3 883 - Come mai (Vers.Bachata cori).mp3 883 - Come mai.mp3 883 - Con dentro me.mp3 883 - Con un deca.mp3 883 - Cumuli.mp3 883 - Eccoti.mp3 883 - Fai come ti pare.mp3 883 - Favola semplice.mp3 883 - Gli Anni (Chitarra Acustica).mp3 883 - Gli anni.mp3 883 - Grazie mille.mp3 883 - Hanno Ucciso L'uomo Ragno (cori).mp3 883 - I Cowboy non mollano.mp3 883 - Il Mondo Insieme A Te (Cori).mp3 883 - Innamorare tanto.mp3 883 - Io ci sarò.mp3 883 - Jolly blue.mp3 883 - La Dura legge del gol.mp3 883 - La Lunga estate clandestina.mp3 883 - La regina del celebrita.mp3 883 - La regola dell'amico (cori).mp3 883 - La strada.mp3 883 - Lasciati toccare.mp3 883 - le luci di natale.mp3 883 - Lo strano percorso.mp3 883 - L'universo tranne noi.mp3 883 - Mai uguali.mp3 883 - Me la cavero.mp3 883 - Mezzo Vuoto Mezzo Pieno.mp3 PlayList -> Italiani Canzone/Song Varie 883 - Nella notte.mp3 883 - Nessun Rimpianto.mp3 883 - Nient'altro che noi.mp3 883 - Non Mi Arrendo.mp3 883 - Non pensavo.mp3 883 - Non Ti Passa Piu.mp3 883 - Nord sud ovest est (cori).mp3 883 - Quello che comunemente noi chiamiamo amore.mp3 883 - Ritornera.mp3 883 - Rotta per casa di dio.mp3 883 - Sei Fantastica.mp3 883 - Sei un mito.mp3 883 - Sei uno sfigato.mp3 883 - Sempre noi.mp3 883 - Senza averti qui (cori).mp3 883 - Senza Averti Qui 2.mp3 883 - Siamo al centro del mondo.mp3 883 - Te la tiri.mp3 883 - Tenendomi.mp3 883 - Tieni il tempo.mp3 883 - Torno subito (cori ).mp3 883 - Una canzone d'amore (cori).mp3 883 - Viaggio al centro del mondo (Remix cori).mp3 883 - Viaggio al centro del mondo(cori).mp3 883 - Weekend.mp3 AA.VV. -

Spanish Karaoke DVD/VCD/CDG Catalog August, 2003

AceKaraoke.com 1-888-784-3384 Spanish Karaoke DVD/VCD/CDG Catalog August, 2003 Version) 03. Emanuel Ortega - A Escondidas Spanish DVD 04. Jaci Velasquez - De Creer En Ti 05. El Coyote Y Su Banda Tierra Santa - Sufro 06. Liml - Y Dale Fiesta Karaoke DVD Vol.1 07. Mana - Te Solte La Rienda ID: SYOKFK01SK $Price: 22 08. Marco Antonio Solis - El Peor De Mis Fracasos Fiesta Karaoke DVD Vol.1 09. Julio Preclado Y Su Banda Perla Del Pacifico - Me 01. Enrique Iglesias - Nunca?Te Ol Vidare Caiste Del?Cielo 02. Shakira - Inevitable 10. Limite - Acariciame 03. Luis Miguel - Dormir Contigo 11. Banda Maguey - Dos Gotas De Agua 04. Victor Manuelle?- Pero Dile 12. Milly Quezad - Pideme 05. Millie - De Hoy En Adelante 13. Diego Torres - Que Sera 06. Tonny Tun Tun - Cuando La Brisa Llega 14. La Puerta 07. Enrique Iglesias - Solo Me Importas Tu (Be With 15. Victor Manuelle - Como Duele You) 16. Micheal Stuart - Casi Perfecta 08. Azul Azul - La Bomba 09. Banda Manchos - En Toda La Chapa Fiesta Karaoke DVD Vol.4 10. Los Tigres Del Norie - De Paisano ID: SYOKFK04SK $Price: 22 11. Limite21 - Estas?Enamorada Fiesta Karaoke DVD Vol. 4 12. Intocahie - Ya Estoy Cansado 01. Ricky Martin - The Cup Of Life 13. Conjunto Primavera - Necesito Decirte 02. Chayanne - Dejaria Todo 14. El Coyote Y Su Banda Tierra Santa - No Puedo Ol 03. Tito Nie Ves - Le Gusta Que La Vean Vidar Tu Voz 04. El Poder Del North - A Ella 15. Joan Sebastian - Secreto De Amor 05. Victor Manuelle - Si La Ves 16. -

Titolo Artista Tipo Here Without You 3 Doors Down MP3 Ba Ba Bay 360

www.cristommasi.com Titolo Artista Tipo Here Without You 3 Doors Down MP3 Ba ba bay 360 Gradi MIDI Giorno di sole 360 Gradi MIDI Sandra 360 Gradi MIDI E poi non ti ho vista più 360 Gradi & Fiorello MIDI Anything 3T MIDI Spaceman 4 Non Blondes MIDI What's up 4 Non Blondes MIDI In da club 50 Cent MIDI Fotografia 78 Bit MIDI Andrà tutto bene 883 MIDI Bella vera 883 MIDI Chiuditi nel cesso 883 MIDI Ci sono anch'io 883 MIDI Come deve andare 883 MIDI Come mai 883 MIDI Con dentro me 883 MIDI Con un deca 883 MIDI Cumuli 883 MIDI Dimmi perchè 883 MIDI Eccoti 883 MIDI Favola semplice 883 MIDI Finalmente tu 883 MIDI Gli anni 883 MIDI Grazie mille 883 MIDI Il mondo insieme a te 883 MIDI Innamorare tanto 883 MIDI Io ci sarò 883 MIDI Jolly blue 883 MIDI La regina del Celebrità 883 MIDI La regola dell'amico 883 MIDI Lasciati toccare 883 MIDI Medley 883 MIDI Nella notte 883 MIDI Nessun Rimpianto 883 MIDI Nient'altro che noi 883 MIDI Non mi arrendo 883 MIDI Non ti passa più 883 MIDI Quello che capita 883 MIDI Rotta per casa di Dio 883 MIDI Se tornerai 883 MIDI Sei un mito 883 MIDI Senza averti qui 883 MIDI Siamo al centro del mondo 883 MIDI Tenendomi 883 MIDI Ti sento vivere 883 MIDI 1/145 www.cristommasi.com Tieni il tempo 883 MIDI Tutto ciò che ho 883 MIDI Un giorno cosi 883 MIDI Uno in pi 883 MIDI Aereoplano 883 & Caterina MIDI L'ultimo bicchiere 883 & Nikki MIDI Dark is the night A-Ha MIDI Stay on these roads A-Ha MIDI Take on me A-Ha MIDI Desafinado A.C. -

“Educar En Derechos Humanos” Educacion Inicial

PROYECTO: “Aportes para una educación escolar culturalmente incluyente, que fomenta la democracia y el respeto de los derechos humanos en zonas rurales postconflicto de Ayacucho y Huánuco” MATERIAL DIDACTICO “EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS” EDUCACION INICIAL Con el apoyo de: PRESENTACIÓN GENERAL Estimadas maestras y maestros: La Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH y el Instituto Regional para la Paz – IREPAZ, con el apoyo de la Comisión Europea, tienen el agrado de poner a su consideración un conjunto de canciones escolares adaptadas para reforzar el aprendizaje de los derechos humanos. Las canciones fueron elaboradas a partir de las capacidades diversificadas del área personal social, tomando como referencia las fechas significativas del calendario cívico escolar. Son diez canciones, una canción por cada mes, las mismas que expresan los derechos de los niños y las niñas, así como algunas fechas importantes que deben ser motivo de reflexión para las regiones de Ayacucho y Huánuco. Hemos elegido las canciones como material de apoyo porque en el nivel inicial se adaptan de mejor manera, ya que no requieren el dominio de la lectura. Igualmente, el aporte de la música al desarrollo integral del niño y la niña es indiscutible. Asimismo, desde el enfoque intercultural, hemos elaborado canciones representativas del mundo andino como una forma de reforzar la valía de cada cultura. Igualmente, está presente el mensaje de derechos desde la vida cotidiana, la familia, la escuela o la vida comunitaria. Hemos incluido algunos fundamentos del valor de la música y sugerencias para su aplicación en el aula. Esperamos sus aportes para su aplicación en experiencias posteriores lo que ayudará a mejorar esta propuesta.