PRAWI Deeg 2Korr.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

UPC Platform Publisher Title Price Available 730865001347

UPC Platform Publisher Title Price Available 730865001347 PlayStation 3 Atlus 3D Dot Game Heroes PS3 $16.00 52 722674110402 PlayStation 3 Namco Bandai Ace Combat: Assault Horizon PS3 $21.00 2 Other 853490002678 PlayStation 3 Air Conflicts: Secret Wars PS3 $14.00 37 Publishers 014633098587 PlayStation 3 Electronic Arts Alice: Madness Returns PS3 $16.50 60 Aliens Colonial Marines 010086690682 PlayStation 3 Sega $47.50 100+ (Portuguese) PS3 Aliens Colonial Marines (Spanish) 010086690675 PlayStation 3 Sega $47.50 100+ PS3 Aliens Colonial Marines Collector's 010086690637 PlayStation 3 Sega $76.00 9 Edition PS3 010086690170 PlayStation 3 Sega Aliens Colonial Marines PS3 $50.00 92 010086690194 PlayStation 3 Sega Alpha Protocol PS3 $14.00 14 047875843479 PlayStation 3 Activision Amazing Spider-Man PS3 $39.00 100+ 010086690545 PlayStation 3 Sega Anarchy Reigns PS3 $24.00 100+ 722674110525 PlayStation 3 Namco Bandai Armored Core V PS3 $23.00 100+ 014633157147 PlayStation 3 Electronic Arts Army of Two: The 40th Day PS3 $16.00 61 008888345343 PlayStation 3 Ubisoft Assassin's Creed II PS3 $15.00 100+ Assassin's Creed III Limited Edition 008888397717 PlayStation 3 Ubisoft $116.00 4 PS3 008888347231 PlayStation 3 Ubisoft Assassin's Creed III PS3 $47.50 100+ 008888343394 PlayStation 3 Ubisoft Assassin's Creed PS3 $14.00 100+ 008888346258 PlayStation 3 Ubisoft Assassin's Creed: Brotherhood PS3 $16.00 100+ 008888356844 PlayStation 3 Ubisoft Assassin's Creed: Revelations PS3 $22.50 100+ 013388340446 PlayStation 3 Capcom Asura's Wrath PS3 $16.00 55 008888345435 -

Sony Unveils Next-Gen Portable Device 'Vita' 7 June 2011, by RYAN NAKASHIMA , AP Business Writer

Sony unveils next-gen portable device 'Vita' 7 June 2011, By RYAN NAKASHIMA , AP Business Writer touchscreen in front, a touch pad on the back and two knob-like joysticks. It will enable gamers to play against people using PlayStation 3 consoles over the Internet-based PlayStation Network, a system that was recently restored after being shut down due to a massive hacking attack. Sony apologized again for the outage and said since the network was restored, activity is back to 90 percent of the pre-attack level. The hardware comes with an accelerometer, which means it will also react to being held at different angles and being moved through the air. Kazuo Hirai, bottom, President and Chief Executive of Sony Computer Entertainment America, introduces the company's next generation portable gaming machine, "PlayStation Vita will revolutionize the portable Playstation Vita, during a news conference at the E3 entertainment experience," Kazuo Hirai, group chief Gaming Convention in Los Angeles, Monday, June 6, executive officer of Sony Computer Entertainment 2011. (AP Photo/Chris Pizzello) Inc., told a crowd of 6,000 at the Los Angeles Memorial Sports Arena. "The whole world is really in play." Sony Corp. on Monday took the wraps off its next The Vita is slightly bigger than the PlayStation generation portable gaming machine, PlayStation Portable, which has sold more than 70 million units Vita, a touch-interface and motion-sensitive worldwide since its launch in 2004. The PSP will handheld that outdoes its workhorse PlayStation continue to be sold along with new games. Portable and will go on sale before the winter holidays. -

Revista Playstation Blast, Você Confere As Maiores Promessas Para O PS3 Em 2012

cc ND NC BY ÍNDICE 2012 e além! 2012 promete, além do fim do mundo, ser um dos anos mais generosos em relação ao mundo dos games, com encerramentos de grandes trilogias, a ressurreição de importantes franquias e novos jogos de equipes que conhecemos e amamos. Nesta primeira edição da revista PlayStation Blast, você confere as maiores promessas para o PS3 em 2012. Aproveitamos também para te mostrar o que esperar de The Last Guardian (PS3) e do PSVita. Para quem está confuso com tantas reviravoltas, trazemos um apanhado da história de Assassin’s Creed, e para os fãs de Resident Evil, um belo especial falando tudo sobre a série. Entre as análises de Mass Effect 2, Heavy Rain e Batman Arkham City e muitas matérias especiais, você vai ficar entretido e informado por um bom tempo. Boa leitura! – Leandro Fernandes TOP 10 ESPECIAL As Promessas do PSVita e os games 04 PS3 para 2012 do lançamento 17 ANÁLISE ANÁLISE Batman: Arkham 23 City (PS3) Heavy Rain (PS3) 28 ANÁLISE PRÉVIA Mass Effect 2 (PS3) The Last 34 Guardian (PS3) 43 BLAST FROM THE PAST PERFIL Final Fantasy VII (PS) Kratos 47 (God of War) 57 TOP 10 ESPECIAL Remasterizações A Série 63 de Clássicos Resident Evil 75 ESPECIAL DEVELOPERS A História de 83 Assassin’s Creed Hideo Kojima 95 playstationblast.com.br 2 / 103 HQ BLAST STALKERS por Sybellyus Paiva DIRETOR GERAL / EDITORIAL / PROJETO GRÁFICO Sérgio Estrella DIRETOR DE PAUTAS Rodrigo Estevam DIRETOR DE REVISÃO Alberto Canen DIRETORA DE DIAGRAMAÇÃO Gustavo Assumpção REDAÇÃO Rafael Becker Alberto Canen Gustavo Assumpção Rodrigo Estevam Bruna Gil Leandro Fernandes Felipe Antunes Mariana Mota Guilherme Vargas REVISÃO Jaime Ninice Bruna Lima Alberto Canen Sérgio oliveira Mariana Mota Leandro Fernandes Jorge Gutierre DIAGRAMAÇÃO Felipe de França Alex Silva Sérgio Estrella Gustavo Assumpção Douglas Fernandes Guilherme Vargas CAPA Sérgio Estrella playstationblast.com.br 3 / 103 TOP 10 por Rafael Becker Revisão: Jaime Ninice Diagramação: Felipe de França O ano de 2011 foi, sem dúvidas, um dos melhores para o PlayStation 3. -

000NAG E3 Supplement 2011

A FREE NAG SUPPLEMENT ON THE BIGGEST SHOW IN GAMING E3 2011 Ed’s Note THE ONE GOOGLE CHAT I FIND YOUR TO RULE THEM ALL… I better stop this movie quote thing before someone complains. :) This is what I pondered to Miktar (who also attended E3 this year) and LACK OF this was what was said. Michael: Is it cheap to make my Ed's note about how hardcore is back in fashion for the supplement when it's so obvious I can't think of anything COMMITMENT, else to talk about? Miktar: Hmm. Well, if you can't think of anything else. I wouldn't be able to write much for an E3 Ed's Note either. Michael: I might print that – to ease my guilt. DISTURBING… Miktar: Gaming is like fashion - either you can constantly be amazed at every new season's hip trendy 'tie chickens to our legs' fashion 'genius', or, if you've seen one dress, you've seen Am I really using a bad Star Wars quote to get my them all. E3 this year was a lot of dresses. point across here – seriously? Sure, why not. Also Each one just like the other. Except, of course, they were all totally different and unique and a rhetorical question it would seem. Well, it will amazing. Michael: Well anytime you mix chickens with make some kind of sense at the end and it’s an anything it's going to be different and unique. engaging technique that’s in your face enough to You could turn someone into a chicken in Heretic and that was amazing? keep you reading but not too much to pee you off Miktar: And what has done something like that, (not a Wii U joke). -

Alien: Isolation

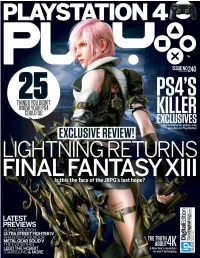

WorldMags.net WorldMags.net WorldMags.net WelcomePS4 PS3 PSVita PSN The UK’s only independent PlayStation magazine PS4 OR BUST SONY HAS GONE nuts recently 06ONLY ON PS4! with PlayStation Plus. While PS4 might not be getting big name Check out the hot new retail games like PS3 and Vita do, games you can’t play the trend of new releases being free at launch is amazing – Resogun still gets anywhere else… a lot of play, Contrast was alright for a freebie, FIRST LOOK AT Don’t Starve continues to kick my ass and I plan 14 on playing the hell out of Outlast this month. And ALIEN: ISOLATION with The Binding Of Isaac coming down the line DOES 4K and DriveClub likely to be the game that opens 44 the fl oodgates for big games to join the indies, REALLY MATTER? it’s only going to get better. LIGHTNING RETURNS: Outside of the few indie titles that have trickled 54 through since launch, it’s been pretty slow. It’s FINAL FANTASY XIII always the way with any new console launch to EXCLUSIVE REVIEW! be fair, but there’s so much good stuff in that launch pool that you shouldn’t have run out of PS4 goodness just yet. It’s starting to pick up now though, with Thief and inFamous just around the corner and even more big games following soon after. And that’s what you want to know about, right? The biggest games coming to PS4? And those games that you simply can’t play anywhere else? You’ve come to the right place, friend.