Projet Éolien Haut Chemin 2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Nouvelle Carte Cantonale De La Haute-Marne À Compter De Mars 2015

15 - Canton de SAINT-DIZIER-3 VILLIERS CHANCENAY EN-LIEU PERTHES BETTANCOURT-LA FERREE HALLIGNICOURT 14 - Canton de SAINT-DIZIER-2 SAINT SAINT DIZIER DIZIER LANEUVILLE AU-PONT CHAMOUILLEY MOESLAINS Nouvelle carte cantonale de la Haute-Marne VALCOURT SAINT DIZIER ROCHES 13 - Canton de SAINT SUR-MARNE à compter de mars 2015 DIZIER-1 NARCY ECLARON HUMBECOURT EURVILLE BRAUCOURT BIENVILLE SAINTE-LIVIERE PREZ-SUR FONTAINES ALLICHAMPS MARNE SUR-MARNE TROISFONTAINES BAYARD LA-VILLE SUR SOMMEVILLE VILLIERS MARNE AUX-BOIS GOURZON LOUVEMONT CHEVILLON BRAUCOURT ATTANCOURT AVRAINVILLE FLORNOY 8 - Canton de EURVILLE-BIENVILLE PAROY RACHECOURT SUR SUR-MARNE SAULX DROYES FRAMPAS MAGNEUX PLANRUPT SOMMANCOURT BREUIL OSNE SUR-MARNE LE-VAL SAUDRON VOILLECOMTE CUREL EFFINCOURT WASSY BROUSSEVAL MAIZIERES VALLERET CHATONRUPT AUTIGNY-LE PUELLEMONTIER SOMMERMONT PETIT PANSEY MONTREUIL MONTIER FAYS AUTIGNY GILLAUME EN-DER SUR-BLAISE LE-GRAND VAUX-SUR DOMBLAIN LANEUVILLE THONNANCE-LES MONTREUIL ECHENAY CIRFONTAINES 17 - Canton de WASSY A-REMY BLAISE VECQUEVILLE JOINVILLE SUR EN-ORNOIS SOMMERMONT THONNANCE AINGOULAINCOURT LONGEVILLE BAILLY-AUX RACHECOURT GUINDRECOURT SUR-LA ROBERT CEFFONDS FORGES SUZEMONT AUX-ORMES HARMEVILLE LAINES MAGNY SUZANNECOURT DOULEVANT LE-PETIT SOULAINCOURT VILLE-EN NOMECOURT JOINVILLE SAILLY BLAISOIS POISSONS BRESSONCOURT THILLEUX LEZEVILLE MORANCOURT LANEUVILLE LOUZE DOMMARTIN RUPT AU-BOIS LE-FRANC NONCOURT GERMAY SUR-LE MERTRUD THONNANCE BROUTHIERES SAUVAGE MATHONS RONGEANT COURCELLES LES-MOULINS MAGNY SUR-BLAISE SAINT ROZIERES FRONVILLE -

Communes Concernées Par La Mise En Ligne Des Tables Décennales

Archives départementales de la Haute-Marne Janvier 2018 Communes concernées par la mise en ligne des tables décennales 1902 à 1922 ................................................................................................................................ 2 A ............................................................................................................................................. 2 B ............................................................................................................................................. 2 C ............................................................................................................................................. 2 D ............................................................................................................................................. 2 E ............................................................................................................................................. 3 F .............................................................................................................................................. 3 G ............................................................................................................................................. 3 H ............................................................................................................................................. 3 I .............................................................................................................................................. -

Poule a Honneur Matin - Meunier

2ème TOUR COUPE HAUTE MARNE FUTSAL SENIORS POULE A HONNEUR MATIN - MEUNIER BIESLES ANDELOT CHATEAUVILLAIN JOINVILLE CHALINDREY LOUVEMONT Horaires Matchs Score TAB 9h00 ou 14h00 BIESLES ANDELOT 9h15 ou 14h15 CHATEAUVILLAIN JOINVILLE 9h30 ou 14h30 CHALINDREY LOUVEMONT 9h45 ou 14h45 BIESLES CHATEAUVILLAIN 10h00 ou 15h00 ANDELOT CHALINDREY 10h15 ou 15h15 JOINVILLE LOUVEMONT 10h30 ou 15h30 BIESLES CHALINDREY 10h45 ou 15h45 ANDELOT JOINVILLE 11h00 ou 16h00 CHATEAUVILLAIN LOUVEMONT ***Rappel*** : 11h15 ou 16h15 BIESLES JOINVILLE Les équipes à égalité de points au sein de la poule sont 11h30 ou 16h30 ANDELOT LOUVEMONT départagées par la différence de points, puis de but de 11h45 ou 16h45 CHATEAUVILLAIN CHALINDREY leur confrontation directe. 12h00 ou 17h00 BIESLES LOUVEMONT 12h15 ou 17h15 ANDELOT CHATEAUVILLAIN 12h30 ou 17h30 JOINVILLE CHALINDREY MATCH 1 MATCH 2 MATCH 3 MATCH 4 MATCH 5 Pts BP BC Diff. Class. BIESLES ANDELOT CHATEAUVILLAIN JOINVILLE CHALINDREY LOUVEMONT 2ème TOUR COUPE HAUTE MARNE FUTSAL SENIORS POULE B HONNEUR APRES-MIDI - MEUNIER ASPTT CHAUMONT VAUX SUR BLAISE STS GEOSMES PRAUTHOY VAUX ECLARON CHEVILLON Horaires Matchs Score TAB 9h00 ou 14h00 ASPTT CHAUMONT VAUX SUR BLAISE 9h15 ou 14h15 STS GEOSMES PRAUTHOY VAUX 9h30 ou 14h30 ECLARON CHEVILLON 9h45 ou 14h45 ASPTT CHAUMONT STS GEOSMES 10h00 ou 15h00 VAUX SUR BLAISE ECLARON 10h15 ou 15h15 PRAUTHOY VAUX CHEVILLON 10h30 ou 15h30 ASPTT CHAUMONT ECLARON 10h45 ou 15h45 VAUX SUR BLAISE PRAUTHOY VAUX 11h00 ou 16h00 STS GEOSMES CHEVILLON ***Rappel*** : 11h15 ou 16h15 ASPTT CHAUMONT PRAUTHOY VAUX Les équipes à égalité de points au sein de la poule sont 11h30 ou 16h30 VAUX SUR BLAISE CHEVILLON départagées par la différence de points, puis de but de 11h45 ou 16h45 STS GEOSMES ECLARON leur confrontation directe. -

Annuaire Des Communes Et Intercommunalités Du Département De La Haute-Marne

Direction de la citoyenneté et de la légalité Annuaire des communes et intercommunalités du département de la Haute-Marne Version communicable Mise à jour au 25 août 2020 . 1/ Coordonnées des communes . Po5. Tot. Commune Arr. Adresse CP Civ Maire Tél. Mairie Courriel mairie Horaires du secrétariat EPCI-FP "$"$ Mardi 3 1343$-1*4 CA de Ageville 317 C Grande rue !"3#$ M u% U'(CHE) $3."!.31.7*.$+ [email protected] Jeudi 3 *41!-1"4 /endredi 3 *41!-1"4 Chaumont Aigremont "$ ) Grand rue !"#$$ M 'o.ert LEFAI/RE $3."!.0$.1!.17 mairie-lariviere-arnoncourt,1anadoo.-r Jeudi 3 1$-1"4 CCSF 1* rue du Général )undi 3 134-174 Aillianville 1+7 C !"7$$ M Phili55e LE'6&7 $3."!.31.!+.73 [email protected] CCMR (alme Jeudi 3 *4-114#! rue 6livier de Aingoulaincourt 13 (8 !""3$ M Paul DA/I8 $3."!.!!.0".07 mairie.aingoulaincourt,orange.-r Jeudi 3 *43$-1$43$ CC92C /é:in 2ean-Michel Ai:anville 3* C " rue de l;église !"1"$ M $+.*$.7$.+!.03 mairie..u<ieres,1anadoo.-r Mardi 3 1343$-1#43$ CC3F &ERBE' Mardi 3 1#43$-1043$ CA de (aint- Allicham5s 3!1 (8 Place du 1#-2uillet !"13$ $3."!.!!.$7.7$ commune-d-allic4amps,orange.-r Jeudi 3 1#43$-1043$ 8i:ier Am.onville *# (8 7 Grande rue !"11$ M Hu.ert LESE&' $3."!.$".#3.#0 [email protected] Jeudi 3 04-1"4 CC92C )undi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 Andelot- 3+ rue 8ivision Marie-France Mardi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 **$ C !"7$$ Mme $3."!.01.33.31 mairie.andelot,1anadoo.-r Mercredi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 CCMR Blanc4eville )eclerc 26FF'6@ Jeudi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 /endredi 3 *43$-1143$ Andill%-en-Bassigny 1$0 -

Liste Des Communes Rattachées À La Section Territorialement Compétente

UT52 A compter du 1er octobre 2014, l'inspection du travail est organisée conformément aux dispositions du décret du 20 mars 2014 et de la décision du 23 juillet 2014 modifiée le 1er octobre et le 15 décembre 2014 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Champagne-Ardenne. Le département de la Haute-Marne comporte une unité de contrôle et 6 sections d'inspection du travail. Unité de contrôle de la Haute-Marne 15 rue Decrès - BP 552 - 52012 CHAUMONT cedex Responsable : Mme DUSSAUCY Secrétariat : Tél. 03 25 01 67 11 - Mél. [email protected] Responsable Sections Tél.Secrétariat Mme WEBER Section 1 03 25 01 67 11 Mme GALLI Section 2 03 25 01 67 11 intérim Mmme RAFFRAY Section 3 03 25 01 67 11 Mme RAFFRAY Section 4 03 25 01 67 11 Mme DESPRES Section 5 03 25 01 67 11 Mme GARNIER Section 6 03 25 01 67 11 Services de renseignement du public UNITE DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-MARNE - 15 rue Decrès BP 552 - 52012 CHAUMONT cedex Tél. 03 25 01 67 10 - Mél. [email protected] - Horaires : accueil du public de 8h30 à 12h00 et de 14h à 16h30 (vendredi 16h), accueil tél. de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 Permanence de SAINT-DIZIER - 20 av. Kennedy - Immeuble Salomon - Appt n° 1 rdc le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 Pour connaître la section territorialement compétente en Nota : certaines entreprises relèvent d'une Compétence spécifique fonction du régime auquel appartient votre entreprise, voir le section indépendamment de leur régime ou par section tableau ci-dessous. -

La Carte Des Sections Généralistes, Agricoles Et

S.I.T. - Département de Haute-Marne St Dizier Sections 3 et 4 Section 2 Section 1 Sections 1 et 2 compétentes sur agriculture et transport Nelly BALAWEIDER et Corinne GALLI SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 SECTION 6 Véronique PARISY Clothilde RAFFRAY Céline DESPRES Myriam GARNIER COMMUNES 52130 Allichamps 52110 Cirey-sur-Blaise 52220 Louze 52320 Rouécourt 52110 Ambonville 52700 Consigny 52300 Maconcourt 52300 Rouvroy-sur-Marne 52700 Andelot 52110 Courcelles-sur-Blaise 52310 Marault 52220 Rozières 52220 Anglus 52110 Daillancourt 52320 Marbéville 52300 Rupt 52310 Annéville-la-Prairie 52700 Darmannes 52700 Mareilles 52290 Sainte Liviere 52110 Arnancourt 52110 Dommartin-le-Franc 52300 Mathons 52300 Saint-Urbain 52130 Attancourt 52110 Dommartin-le-Saint-Père 52110 Mertrud 52270 Saucourt sur Rognon 52300 Autigny-le-Grand 52270 Domremy Landeville 52310 Meures 52220 Sauvage Magny 52300 Autigny-le-Petit 52300 Donjeux 52320 Mirbel 52330 Sexfontaines 52130 Bailly-aux-Forges 52270 Doulaincourt-Saucourt 52100 Moëslains 52700 Signéville S 52110 Baudrecourt 52110 Doulevant-le-Château 52220 Montier-en-Der 52300 Sommermont 52270 Bettaincourt sur Rognon 52130 Doulevant-le-Petit 52700 Montot-sur-Rognon 52220 Sommevoire E 52110 Beurville 52220 Droyes 52130 Montreuil-sur-Blaise 52320 Soncourt-sur-Marne C 52220 Billory 52290 Éclaron 52110 Morancourt 52300 Suzannecourt 52700 Blancheville 52700 Ecot-la-Combe 52700 Morionvilliers 52130 Suzémont T 52300 Blécourt 52300 Ferrière-et-Lafolie 52300 Mussey-sur-Marne 52220 Thilleux 52110 Blumeray 52110 Flammerécourt 52300 -

PDF, 732.63 Ko

MARNE ANNEXE 2 51 D635 D157 (( CHANCENAY (( VILLIERS-EN-LIEU Carte des Itinéraires autorisés (( BETTANCOURT-LA-FERREE N4 D111 88 (( SAINT-DIZIER pour le transport de bois ronds MOESLAINS(( (( VALCOURT CHAMOUILLEY (((( (( ROCHES-SUR-MARNE D2 ECLARONECLARONECLARON (( ECLARONECLARONECLARON Secteur Saint Dizier (( (( NARCY †† (( HUMBECOURT D157 †† (( †† (( EURVILLE-BIENVILLEEURVILLE-BIENVILLEEURVILLE-BIENVILLE D635A †† D635A D157 88(( BAYARD-SUR-MARNE D384 D2 MEUSE D635 (( RACHECOURT-SUR-MARNE (( ATTANCOURT D9 88 88 D111 (( MAGNEUX 55 D12 (( PLANRUPT D9 (( D335 88 (( SAUDRON (( WASSY (( D4 (( BROUSSEVAL (( CHATONRUPT-SOMMERMONT D60 D111 MONTIER-EN-DERMONTIER-EN-DER (( ††(( (( VAUX-SUR-BLAISE †† VECQUEVILLE (( CEFFONDS (( MONTREUIL-SUR-THONNANCE (( BAILLY-AUX-FORGES (( (( (( (( GUINDRECOURT (( 88 (( (( (( THONNANCE (( RACHECOURT (( D113 (( DOULEVANT-LE-PETIT D4 (( SUZANNECOURT (( (( JOINVILLE (( NOMECOURT D400 (( VILLE-EN-BLAISOIS (( (( THILLEUX D60 D427 (( MORANCOURT (( (( LOUZE DOMMARTIN-LE-FRANC(( (( RUPT (( POISSONS (( (( (( NONCOURT D13 (( THONNANCE(( (( GERMAY (( COURCELLES-SUR-BLAISE Secteur Chaumont (( SOMMEVOIRE FRONVILLE (( (( (( (( D200 D60 (( SAINT-URBAIN D161 (( BAUDRECOURT D181 DOMMARTIN le st P (( D427 D619E (( CHARMES-LA-GRANDE D161A (( MORIONVILLIERS (( BRACHAY (( (( DOULEVANT (( D60 D13 (( DONJEUX (( (( NULLY (( BLUMERAY (( FLAMMERECOURT (( (( (( (( ROUVROY-SUR-MARNE D619C D619 D162 TREMILLY ARNANCOURTARNANCOURTARNANCOURT 88 (( (( ARNANCOURTARNANCOURTARNANCOURT D16 (( D427A (( AILLIANVILLE D65A †† (( D674 GUDMONT-VILLIERSGUDMONT-VILLIERS -

Au Pays De La Coutellerie De Nogent

Quittez Nogent pour rejoindre Au Pays de la Coutellerie Lanques-sur-Rognon, Ageville puis le village d’Esnouveaux et n°13 de Nogent descendre doucement la haute 72 km Itinéraires cyclables en Haute-Marne vallée du Rognon qui porte encore les marques du riche passé industriel coutelier. DÉPART : Nogent Place Charles de Gaulle Km 32,6 : Abbaye de La Crête Dès le XVIIIe siècle, une tradition Accueil Association Tourisme NOHMAD coutelière se développe dans Pont - Pigeonnier le bassin nogentais. Nous vous Abbaye de La Crête proposons de partir sur les traces e de ce savoir-faire. Mais avant “La Côte Gueudin” Bernard Dimey Fondée en 1121 et reconstruite au début du XVIII - de prendre la route, une visite Prendre direction sud : Place de la Résistance sur Porterie au Musée de la Coutellerie et au 20 m. A droite - Passer le pont - sur la route forestière point Tourisme NOHMAD vous Prendre à gauche rue Carnot puis tout droit rue Direction Ecot-la-Combe familiarisera avec les productions du Maréchal Leclerc jusqu’au rond point de la Km 37 : D1 à droite direction Forcey sur 100 m puis du bassin : coutellerie, cisellerie, gendarmerie. à gauche direction Ecot-la-Combe instruments de chirurgie... Prendre la 3e sortie rue Ambroise Paré sur 500 m. Prendre à droite sur D1 - Direction Chaumont Km 38 : Ecot-la-Combe e Km 3,8 : Au rond point : prendre la 2 sortie D1 - Village et site de charme et son étang D417 - direction Ageville GÎTES DE FRANCE BISTROT DE PAYS VILLAGE FLEURI GÎTE AU JARDIN Glacière, Pigeonnier, Château et sa e Km 5,8 : Prendre à gauche (2 route) C4 direction porterie ABBAYE HÉBERGEMENT PRODUITS RESTAURANT Mandres-la-Côte Tout droit sur 200 m - A droite direction Clinchamp CISTERCIENNE DU TERROIR Km 9,1 : Mandres-la-Côte Km 44,2 : Clinchamp Chambre d’hôtes ÉDIFICE RELIGIEUX MUSÉE MUSÉE DE FRANCE INFORMATION Après la visite de Mandres-la-Côte retour par la même direction - C3 direction Ageville. -

HMN - Couverture Actuelle ADSL Et VDSL 1180Hab

CHANCENAY HMN - Couverture actuelle ADSL et VDSL 1180hab. VILLIERS ET"N-LIEU PERTHES 1607hab. T" 619hab. BETTT"ANCOURT LA-FERREE HALLIGNICOURT 1461hab. 317hab. T" SAT"INT DIZIER 25621hab. LANEUT"VILLE AU-PONT 156hab. MOESLAINS 309hab. VALCOURT T" (*) Sauf habitat excentré ou isolé 399hab. Légende ROCHES CHAMOUILLEY SAINTE SUR-MT"ARNE 1053hab. LIVIERE 374hab. TV 2T"93hab. NARCY BIENVILLE 240hab. T" EURVILLE 746hab. Commune éligible à la TV BIENVILLE HUMBECOURT 1308hab. T" T" 833hab. T" T" T" TV disponible ECLARON-BRAUCOURT PREZ-SUR SAINTE-LIVIERE MARNE 1671hab. 246hab. Commune en zone AMII T" T" BAYARD FONTAINES ALLICHAMPS SUR-MARNE T" 629hab. SUR-MARNE 419hab. TROISFONTAINES 80hab. Inéligible à l'ADSL LA-VILLE T" VILLIERS 99hab.T" SOMMEVIT"LLE AUX-BOIS 480hab. T" 123hab. T" T" ADSL inférieur à 5Mbits LOUVEMONT T" GOURZON T" CHEVILLON BRAUCOURT 722hab. 602hab. 157T"hab. ATTANCOURT T" 992hab. 257hab. FLORNOY ADSL de 5 à 20Mbits (*) AVRAINVILLE T"120hab. 148hab. T" T" RACHECOURT PAROY PLANRUPT SUR-MARNE SUR-SAULX 320hab. T" MAGNEUX ADSL 20Mbits - Eligible au VDSL (*) DROYES 677hab. OSNE-LE 51hab. T" 400hab. 142hab. VAL SAUDRON FRAMPAS SOMMANCOURT T" 287hab. 36hab. 172hab. 76hab. EFFINCOURT T" T" T" 70hab. ADSL - VDSL en service par au moins un opérateur (*) BREUILT"-SUR T" T" T" T" MAIZIERES MARNE WASSY BROUSSEVAL 159hab. 129hab. CUREL T" VOILLECOMTE 2852hab. 681hab. 446hab. PANSEY 508hab. T" 88hab. T" VALLERET CHATONRUPT AUTIGNY PUELLEMONTIER 50T"hab. SOMMERMONT 205hab. T" 281hab. T" LE-PETIT T" MONTREUIL T" 42hab. MONTIER SUR-BLAISE LANEUVILLE FAYS T" EN-DER 190hab. " AUTIGNY THONNANCE MONTREUIL-SUR A-REMY T84hab. T" 1995hab. T" T"LE-GRAND LES-JOINVILLE GILLAUME CIRFONTAINES 57hab. -

Annuaire Referents Pef - 2018/2019

ANNUAIRE REFERENTS PEF - 2018/2019 Engagement PEF Club(nom) Ententes Email officiel club Nom du référent Prénom du référent Fonction au sein du club Mail référent 2018/2019 1 C AM.S. NOGENTAISE [email protected] Nogent AS / Sporting 2 C S. DE NOGENT [email protected] 3 C AM.S. FRONCLES [email protected] Jonchery / Froncles 4 C A.S. LASARJONC [email protected] 5 C F.C. DE BOLOGNE [email protected] VENDEUR FREDERIC [email protected] 6 C U.S. BIESLOISE [email protected] Académie Biesles / Laville aux Bois 7 C LAVILLE AUX BOIS F. C. [email protected] 8 C F.C. DE ST BLIN MANOIS [email protected] Andelot/ 9 C U.S. ROCHES BETTAINCOURT St Blin Manois/ [email protected] Roches 10 C ENT.S.ANDELOT RIMAUCOURT BOURDON [email protected] 11 C C.S. DOULAINCOURTOIS [email protected] 12 C ASPTT CHAUMONT [email protected] MONDEJAR CYRIL [email protected] 13 C CHAUMONT F.C. [email protected] CONSTANT DAVID MANAGER GENERAL [email protected] 14 C A.S. ESNOUVEAUX [email protected] Val Moiron 15 C A.S. LUZY VERBIESLES FOULAIN [email protected] 16 C U.S. BRICON ORGES [email protected] POINSEL RENALD [email protected] 17 C COLOMBEY F. C. [email protected] 18 C F. C. CHATEAUVILLAIN OUEST 52 [email protected] 19 C C.S. -

Recueil Des Actes Administratifs De La Préfecture De La Haute-Marne

République Française RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE Membres du corps préfectoral M. le Préfet Jean-Paul CELET M. le Secrétaire Général Alexander GRIMAUD Mme la Sous-Préfète de Langres Florence VILMUS M. le Sous-Préfet de Saint-Dizier Thilo FIRCHOW NUMERO 2 15 février 2013 La version intégrale du présent recueil peut être consultée : - sur simple demande aux guichets d’accueil de la Préfecture et des Sous-Préfectures, - sur le site internet des services de l’Etat : www.haute-marne.gouv.fr – rubrique « publications ». En application du décret n° 2001-493 du 6 juin 2001, toute personne demandant copie d’un document administratif dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 peut obtenir une copie SOMMAIRE DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, SERVICES DU CABINET ET DE LA SECURITE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES Pôle Sécurité Bureau de la Réglementation et des Elections Arrêté n°11 du 8 janvier 2013 portant accord de dérogation aux dispositions du code de la construction et Arrêté n°2500 du 14 novembre 2012 portant création d'une zone de l'habitationpour le compte la SCI C AND L représentée de développement de l'éolien sur le territoire des communautés par Madame Duquelzar …...............................................6 de communes du Pays Vannier et de Laferté sur Amance et de la commune de Pressigny...............................................................6 Arrêté n° 12 du 8 janvier 2013 portant refus de Arrêté n° 25 en date du 11 janvier 2013 fixant les -

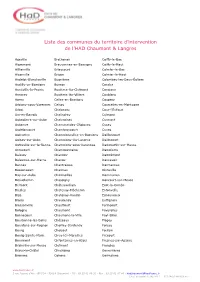

Liste Des Communes Du Territoire D'intervention De L'had Chaumont

Liste des communes du territoire d’intervention de l’HAD Chaumont & Langres Ageville Brethenay Coiffy-le-Bas Aigremont Breuvannes-en-Bassigny Coiffy-le-Haut Aillianville Briaucourt Colmier-le-Bas Aizanville Bricon Colmier-le-Haut Andelot-Blancheville Bugnières Colombey-les-Deux-Églises Andilly-en-Bassigny Busson Condes Annéville-la-Prairie Buxières-lès-Clefmont Consigny Anrosey Buxières-lès-Villiers Coublanc Aprey Celles-en-Bassigny Coupray Arbigny-sous-Varennes Celsoy Courcelles-en-Montagne Arbot Chalancey Cour-l'Évêque Arc-en-Barrois Chalindrey Culmont Aubepierre-sur-Aube Chalvraines Curmont Auberive Chamarandes-Choignes Cusey Audeloncourt Chambroncourt Cuves Aujeurres Champigneulles-en-Bassigny Daillancourt Aulnoy-sur-Aube Champigny-lès-Langres Daillecourt Autreville-sur-la-Renne Champigny-sous-Varennes Dammartin-sur-Meuse Avrecourt Champsevraine Dampierre Baissey Changey Damrémont Balesmes-sur-Marne Chanoy Dancevoir Bannes Chantraines Darmannes Bassoncourt Charmes Dinteville Bay-sur-Aube Charmoilles Dommarien Beauchemin Chassigny Doncourt-sur-Meuse Belmont Châteauvillain Ecot-la-Combe Biesles Chatenay-Mâcheron Enfonvelle Bize Chatenay-Vaudin Esnouveaux Blaisy Chaudenay Euffigneix Blessonville Chauffourt Farincourt Bologne Chaumont Faverolles Bonnecourt Chaumont-la-Ville Fayl-Billot Bourbonne-les-Bains Chézeaux Flagey Bourdons-sur-Rognon Choilley-Dardenay Forcey Bourg Choiseul Foulain Bourg-Sainte-Marie Cirey-lès-Mareilles Frécourt Bourmont Cirfontaines-en-Azois Fresnes-sur-Apance Brainville-sur-Meuse Clefmont Froncles Braux-le-Châtel