1 - Présentation Des Demandes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

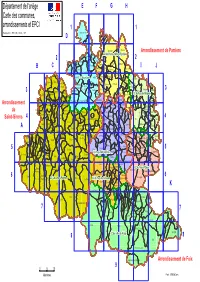

Département De L'ariège Carte Des Communes, EPCI Et Arrondissements

Département de l'ariège E F G H Carte des communes, EPCI et arrondissements 1 1 Réalisation : DDT 09 / SCAT / VD janvier 2014 Lézat-sur-Lèze Saint- D Quirc Lissac Labatut Canté Saint-Ybars Saverdun Mazères Arrondissement de Pamiers Justiniac CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun Sainte-Suzanne Villeneuve- CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun 2 du-Latou Brie 2 Sieuras Durfort Thouars- Loubaut Montaut sur-Arize Esplas Le Vernet Méras Le Fossat B C La Bastide- I J de-Besplas Unzent Gaudiès Castex CCCC dede LèzeLèze Saint-Martin- Bonnac Fornex d'Oydes Villeneuve- Saint-Amans du-Paréage Trémoulet Daumazan- Carla-Bayle Lescousse Bézac sur-Arize Artigat Lapenne La Bastide- Fabas Castéras de-Lordat Cérizols Saint-Michel Escosse Pamiers Sainte-Croix- Campagne- Le Carlaret Saint-Félix- Sainte-Foi Volvestre sur-Arize Les Bordes- Lanoux Ludiès de-Tournegat sur-Arize CCCC dudu PaysPays dede PamiersPamiers 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Madière Saint-Amadou Mirepoix 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Montfa Pailhès La Tour- Malegoude Manses Sabarat Saint-Victor- du-Crieu Vals Betchat Tourtouse Mérigon CCCC dede l'Arizel'Arize Monesple Les Pujols Cazals- Bédeille CCCC dede l'Arizel'Arize Rouzaud Saint-Jean Teilhet -du-Falga des-Baylès Bagert Lasserre Mauvezin-de- Saint- CCCC dudu PaysPays dede MirepoixMirepoix Sainte-Croix Les La Bastide- Montardit Montégut- Bauzeil Verniolle Arrondissement Taurignan- Camarade Le Mas-d'Azil Benagues Issards Rieucros du-Salat Plantaurel Besset Roumengoux Mercenac Castet -

Cartographie Des Territoires Couverts Par Le Dispositif MAIA En Ariège

Cartographie des territoires couverts par le dispositif MAIA en Ariège PAYS DU COUSERANS Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saint-Girons Portes du Couserans Bagert, Barjac, La Bastide-du-Salat, Saint-Lizier Bédeille, Betchat, Caumont, Cazavet, Oust Cérizols, Contrazy, Fabas, Gajan, Massat Lacave, Lasserre, Lorp-Sentaraille, Castillon Mauvezin-de-Prat, Mauvezin-de-Sainte- Sainte-Croix Volvestre Croix, Mercenac, Mérigon, Montardit, Labastide de Sérou Montesquieu-Avantès, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Prat-Bonrepaux, Saint-Lizier, Sainte-Croix-Volvestre, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux, Tourtouse Couserans Ouest Antras, Argein, Arrien-en-Bethmale, Arrout, Aucazein, Audressein, Augirein, Balacet, Balaguères, Bethmale, Bonac- Irazein, Les Bordes-sur-Lez, Buzan, Castillon-en-Couserans, Cescau, Engomer, Eycheil, Galey, Illartein, Montégut-en-Couserans, Moulis, Orgibet, Saint-Girons, Saint-Jean-du- Castillonnais, Saint-Lary, Salsein, Sentein, Sor, Uchentein, Villeneuve. Couserans Est Aigues-Juntes, Aleu, Allières, Alos, Alzen, Aulus-les-Bains, La Bastide-de- Sérou, Biert, Boussenac, Cadarcet, Castelnau-Durban, Clermont, Couflens, Durban-sur-Arize, Encourtiech, Ercé, Erp, Esplas-de-Sérou, Lacourt, Larbont, Lescure, Massat, Montagagne, Montels, Montseron, Nescus, Oust, Le Port, Rimont, Rivèrenert, Seix, Sentenac- d'Oust, Sentenac-de-Sérou, Soueix- Rogalle, Soulan, Suzan, Ustou. PAYS DES PORTES D’ARIEGE Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saverdun Arize-Lèze Artigat, La Bastide-de-Besplas, Les Bordes-sur-Arize, Pamiers Ouest Camarade, Campagne-sur-Arize, Carla-Bayle, Pamiers Est Castéras, Castex, Daumazan-sur-Arize, Durfort, Le Fossat Fornex, Le Fossat, Gabre, Lanoux, Lézat-sur-Lèze, Le Mas d’Azil Loubaut, Le Mas-d'Azil, Méras, Monesple, Montfa, Pailhès, Sabarat, Saint-Ybars, Sainte-Suzanne, Sieuras, Thouars-sur-Arize, Villeneuve-du-Latou Portes d’Ariège La Bastide-de-Lordat, Bonnac, Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trémoulet, Le Vernet, Villeneuve-du-Paréage. -

Mise En Page A3

Département de l'ariège E F G H Carte des communes, arrondissements et EPCI 1 1 Réalisation : DDT 09 / SCAT / VD Lézat-sur-Lèze Saint-Quirc D Lissac Labatut Saint-Ybars Canté Saverdun Mazères Arrondissement de Pamiers Justiniac CCCC desdes PortesPortes d'Arièged'Ariège PyrénéesPyrénées Sainte-Suzanne Villeneuve- 2 du-Latou Brie 2 Thouars- Loubaut Sieuras Durfort Le Vernet Montaut sur-Arize Méras Le Fossat Esplas B C La Bastide- Saint-Martin- Unzent I J Fornex Castex Bonnac Gaudiès de-Besplas d'Oydes Villeneuve- Carla-Bayle Saint-Amans Trémoulet Daumazan- du-Paréage Lescousse Bézac sur-Arize CCCC ArizeArize LèzeLèze Artigat La Bastide- Lapenne de-Lordat Cérizols Fabas Castéras Saint-Michel Sainte-Croix- Campagne- Escosse Pamiers Le Carlaret Saint-Félix- Les Bordes- Lanoux Sainte-Foi Volvestre sur-Arize Ludiès de-Tournegat sur-Arize Pailhès Madière La Tour- Saint-Amadou Mirepoix Malegoude 3 3 Tourtouse Montfa Manses Mérigon Sabarat Saint-Victor- du-Crieu Vals Betchat Bédeille Monesple Saint-Jean Les Pujols CCCC dudu PaysPays dede MirepoixMirepoix Cazals- Bagert Rouzaud Teilhet des-Baylès Lasserre Mauvezin-de- Saint- -du-Falga Les La Bastide- MontarditSainte-Croix Montégut- Bauzeil Verniolle Taurignan- Camarade Le Mas-d'Azil Benagues Issards Rieucros Besset Roumengoux du-Salat Castet Barjac Gabre Plantaurel Artix Arrondissement Mercenac Contrazy Rieux-de- Coussa Tourtrol Moulin-Neuf Lacave Taurignan- Cazaux Varilhes Arvigna Viviès Coutens La Bastide- Vieux Aigues-Juntes Pelleport de Mauvezin- Montesquieu- Saint-Félix- Vira de-Bousignac Prat- -

Plan Des Pyrénées Ariégeoises

Vers Toulouse Bordeaux N A 66 TOULOUSE PARIS Vers Toulouse A 64 Bordeaux TOULOUSE BORDEAUX Canal du Midi O E Vers Toulouse A61 Bordeaux Vers Toulouse - 40mn Vers Albi Lézat-sur-Lèze D626 Saint-Quirc D919 Lissac Domaine des Oiseaux Labatut Bastide D14 A64 Bram S D11 Canté Bastide Mazères Saint-Ybars A66 SORTIE 22 D10B Lac de Saint-Ybars D624 Hôtel d’Ardouin D14 A 61 Saverdun D11 D626 CARCASSONNE MONTPELLIER Sainte-Suzanne A 64 Justiniac Durfort SAINT GAUDENS Brie LOURDES Villeneuve-du-Latou D820 Mémorial du camp d’internement D624 Village fortifié Vers Carcassonne TARBES Montpellier La Lèze Esplas Sieuras du Vernet d’Ariège Montaut Loubaut Le Vernet Thouars-sur-Arize Château Fanjeaux Méras Fontaine de Fountescut D626A Unzent de Gaudiès Fornex Le Fossat Gaudiès Saint-Martin- Bonnac Swin La Bastide-de-Besplas Castex d'Oydes Villeneuve-du-Paréage Trémoulet Saint-Amans D35 D628 Carla-Bayle Vers Lourdes / Pic du midi - 1h30 Daumazan-sur-Arize Lescousse Vers Cirque de Gavarnie - 2h30 Lac du Bézac La Bastide SORTIE 20 D119 Carla-Bayle Saint-Michel D119 -de-Lordat Lapenne Ferme aux Bisons Cérizols L Le Carlaret Artigat e D35A Campagne-sur-Arize D11 Sainte-Croix-Volvestre C r i e Saint Martory u Castéras Saint-Félix-de-Tournegat D625 Sainte-Foi Lac de Sainte-Croix-Volvestre Lanoux Escosse GR 78 D628 Le Volp Ludiès D6A Chemin de St-Jacques D119 Tour de Ste-Foi Les Bordes- D919 Pamiers Saint-Amadou Malegoude Fabas sur-Arize La Tour-du-Crieu GTVTT Montfa Sabarat Pailhès Madière L'Estrique Tourtouse Manses Salies du Salat Le Lens Monesple D119 Betchat -

3B2 to Ps Tmp 1..96

1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Plan Departemental De Distribution Des Masques En Ariege

PLAN DEPARTEMENTAL DE DISTRIBUTION DES MASQUES EN ARIEGE DECOUPAGE TERRITORIAL Lieux de distribution des masques SECTEURS DE Lieu de stockage des PERMANENCE DE SOINS Coordonnées de notre masques pour CCSS Communes (PDS) contact professionnels de santé (numéro : nom) libéraux N° 1 - LE FOSSAT Durfort, Lanoux, Le Fossat, Monespl e, Pailhès, Sieuras, Villeneuxe-du-Latou Mairie de SAVERDUN Camarade, Campagne-sur-Arize, Castex, Daumazan-sur-Arize, Fornex, Gabre, La 31 Grande Rue N° 2 - LE MAS D'AZIL Bastide-de-Besplas, Le Mas d'Azil, Les Bordes-sur-Arize, Loubaut, Méras, Montfa, 09700 SAVERDUN SAVERDUN Sabarat, Thouars-sur-Arize Tél :05.61.60.30.31 de 8 h 30 à 12 h de 14 h à 17 h 30 N° 16 - LEZAT-SUR-LEZE Lézat-sur-Lèze, Sainte-Suzann e, Saint-Ybars samedi de 9 h à 12 h Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, La Bastide-de-Lordat, Labatut, Le Vernet, N° 7 - SAVERDUN Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trèmoulet Artix, Arvigna, Bénagues, Bézac, Bonnac, Calzan, Cazaux, Coussa, Crampagna, Mairie de Pamiers N° 5 et 6 - Dalou, Escosse, Gudas, La Tour-du-Crieu, Le Carlaret, Les Issards, Les Pujols, 1 Place du Mercadal PAMIERS EST OUEST Lescousse, Loubens, Ludiès, Madière, Malléon, Montégut-Plantaurel, Pamiers, Rieux- PAMIERS 05.61.60.95.65 ET de-Pelleport, Saint-Amadou, Saint-Amans, Saint-Bauzeil, Saint-Félix-de Rieutord, 09100 PAMIERS VARILHES Saint-Jean-du-Falga, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Michel, Saint-Victor-Rouzaud, de 8 h 30 à 12 h Ségura, Unzent, Varilhes, Ventenac, Verniolle, Villeneuve-du-Paréage, Vira de 13 h 30 à 17 h Arabaux, -

Animations & Activites

MERCREDI 19 SEPTEMBRE ANIMATIONS & ACTIVITES Du samedi 1er au vendredi 7 août 2020 Le programme conseillé par l’Office de Tourisme www.pyrenees-ariegeoises.com DONEZAN - VALLEES D’AX - TARASCON - VICDESSOS SAMEDI 1er AOÛT DIMANCHE 2 AOÛT AX-LES-THERMES LE CHIOULA Matin - Marché Place Roussel Matin : Cani-Kart avec Amarok Sport Aventure sur réservation Après midi : Cani Rando - Tél : 06 80 10 25 91 Spectacles de Grands Chemins du 29 juillet au 1er août LES CABANNES Programme disponible à l’Office de Tourisme et à l’accueil du Festival… Matin - Marché Place des Platanes Les spectacles gratuits, payants, inauguration, bar sont accessibles sur 11h - Pot d’accueil « L’échappée Beille » présentation des activités au Plateau réservation obligatoire : ax-animation.festik.net (sous réserve de places de Beille - rdv devant le restaurant La Maison Lacube - gratuit disponibles : réservations possibles à l’accueil du festival). TARASCON SUR ARIEGE 9h - Aquagym «cours collectif» aux Bains du Couloubret - Payant FETE FORAINE dans la vieille ville… LE CHIOULA 18h à 22h30 - Concerts gratuits animeront les terrasses des cafés et restaurants Matin : Cani-Kart avec Amarok Sport Aventure sur réservation USSON Après midi : Cani Rando - Tél : 06 80 10 25 91 14h à 16h - Visite commentée au château - Gratuit sur réservation TARASCON SUR ARIEGE Tél. 04 68 20 43 92 Matin - Marché Place du 19 Mars VAYCHIS FETE FORAINE dans la vieille ville… 9h à 17h - Vide Grenier au village 18h à 22h30 - Concerts gratuits animeront les terrasses des cafés et restaurants 16h - Cinéma « BALADE SOUS LES ETOILES » à l’espace Culturel 18h - Cinéma « MON NINJA ET MOI » à l’espace Culturel 21h - Cinéma « ADORABLES » à l’espace Culturel « DISCOVERY GAMES » - USSAT LES BAINS « Retour aux Sources de Sabart » et « Retour aux Sources à Beille » 20h30 - Concert « Ensemble Chiaroscuro » à la Grotte de Lombrives Jouez en famille, entre amis ou solo pour découvrir 4 endroits Renseignements : Tél. -

ASSAINISSEMENT EN ARIÈGE Mauzacmauzac

ASSAINISSEMENT EN ARIÈGE MauzacMauzac MontautMontaut CapensCapensCapens Saint-sulpice-sur-lezeSaint-sulpice-sur-lezeSaint-sulpice-sur-leze MarquefaveMarquefave CarbonneCarbonneCarbonne MontgazinMontgazin LacaugneLacaugne Salles-sur-garonneSalles-sur-garonneSalles-sur-garonne LacaugneLacaugneLacaugne Lézat-sur-LèzeLézat-sur-LèzeLézat-sur-Lèze Lavelanet-de-commingesLavelanet-de-commingesLavelanet-de-comminges Rieux-volvestreRieux-volvestreRieux-volvestre MailholasMailholas LatrapeLatrapeLatrape Saint-YbarsSaint-YbarsSaint-Ybars CastagnacCastagnacCastagnac Gensac-sur-garonneGensac-sur-garonne BaxBaxBax Gensac-sur-garonneGensac-sur-garonne MassabracMassabrac CanensCanens GoutevernisseGoutevernisse CanensCanensCanens LapeyrereLapeyrereLapeyrere Villeneuve-Villeneuve-Villeneuve- CC du Canton de Saverdun Montesquieu-volvestreMontesquieu-volvestre Sainte-SuzanneSainte-SuzanneSainte-Suzanne LatourLatourLatour du-Latoudu-Latoudu-Latou Saint-christaudSaint-christaudSaint-christaud LoubautLoubaut DurfortDurfortDurfort Thouars-Thouars-Thouars- LoubautLoubautLoubaut SieurasSieurasSieuras DurfortDurfort GouzensGouzens sur-Arizesur-Arizesur-Arize MérasMéras LeLeLe Fossat FossatFossat LeLeLe plan planplan LaLaLa Bastide- Bastide-Bastide- FornexFornexFornex CastexCastexCastex MontberaudMontberaud de-Besplasde-Besplasde-Besplas Carla-BayleCarla-BayleCarla-Bayle Daumazan-Daumazan-Daumazan- sur-Arizesur-Arizesur-Arize LahitereLahitereLahitere sur-Arizesur-Arizesur-Arize ArtigatArtigatArtigat LahitereLahitere LapenneLapenneLapenne FabasFabas CastérasCastérasCastéras -

Du 19 Avril Au 12 Mai 2011

PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE ISSN 0991 – 207 X RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L’ARIEGE du 19 avril au 12 mai 2011 09 Document consultable en intégralité à la préfecture de l’Ariège MISSION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ou sur le site Internet de la préfecture www.ariege.gouv.fr RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L’ARIÈGE DU 19 AVRIL AU 12 MAI 2011 -=-=-=-=-=-=-=- Mis en ligne le 18/05/2011 Site Internet : www.ariege.gouv.fr CERTIFIE CONFORME P/Le préfet et par délégation Le Chef de la mission de la coordination interministérielle Signé : Edith IZQUIERDO RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L'A RIÈGE DU 19 AVRIL AU 12 MAI 2011 SOMMAIRE SERVICES R ÉGIONAUX : ➢ ARS Midi-Pyrénées - Arrêté préfectoral portant sur une demande de licence de transfert d'officine de pharmacie (19/04/11) ➢ DREAL Midi-Pyrénées - Arrêté n° 2011-06 du 6 mai 2011 abrogeant l'arrêté n° 2011-05 du 14 avril 2011 portant autorisation de capture temporaire d'individus et de prélèvement, transport, détention, utilisation, destruction d'échantillon de matériel biologique de Sonneur à ventre jaune ( Bombina variegata ) (06/05/11) PRÉFECTURE DE L'A RIÈGE : ➢ Direction des services du Cabinet Service interministériel de défense et de protection civile - Arrêté préfectoral portant constitution de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (09/05/11) ➢ Direction des libertés publiques, des collectivités locales et des affaires juridiques Élections et police administrative - Décision n°11-01 de la commission départementale d'aménagement commercial -

Haute-Ariège

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 & 27 JUIN 2021 Ariège, notre avenir commun POUR SORTIR ENSEMBLE DE LA CRISE SANITAIRE relancer amplifier innover protéger Anne Nathalie Alain Francis Laplume Canal Naudy Magdalou Remplaçante Remplaçant HAUTE-ARIÈGE 47 COMMUNES POUR UNE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE Albiès L'Hospitalet-prés- Prades Appy l'Andorre Le Puch Artigues Ignaux Quérigut Ascou Larcat Rouze Aston Larnat Savignac-les-Ormeaux Aulos-Sinsat Lassur Senconac Axiat Lordat Sorgeat Ax-les-Thermes Luzenac Tignac Bestiac Mérens-les-Vals Unac Bouan Mijanès Urs Les Cabannes Montaillou Ussat Carcanières Orgeix Vaychis Caussou Orlu Vèbre Caychax Ornolac-Ussat-les-Bains Verdun Château-Verdun Pech Vernaux Garanou Perles-et-Castelet Le Pla Contactez-nous : Sur les réseaux : [email protected] @ariegeavenircommun www.ariegeavenir.com Ariège, notre avenir commun HAUTE-ARIÈGE 59 ans, 2 filles, 2 petits-fils, Secrétaire médicale à l’EHPAD de l’hôpital d’Ax-les-Thermes. « Dynamique, bienveillante, à l’écoute, je dispose de temps libre et de l’envie de me consacrer aux politiques du Département pour notre Haute- Ariège. Portée par des valeurs fortes telles que la solidarité, je suis intéressée par les sujets touchant les plus fragiles (enfance, personnes âgées, Nathalie handicap, insertion, santé) ainsi que par le respect de l'environnement. J’aime nos montagnes et tiens Canal plus que tout à les préserver ». 67 ans, Retraité de l'Enseignement, Maire d’Orlu depuis 1995, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège en 2014, puis Conseiller Départemental en 2015. « À l’appui de l’expérience d’un premier mandat départemental, et de la complémentarité avec l’action du territoire, je souhaite valoriser au mieux les atouts de notre canton, afin de préparer l’avenir Alain de la meilleure des façons. -

Recueil Des Actes Administratifs N°09-2020-041

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°09-2020-041 ARIÈGE PUBLIÉ LE 29 AVRIL 2020 1 Sommaire 09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL 09-2020-04-22-001 - Arrêté préfectoral complémentaire portant modification des conditions d’exploitation pour la Société Imerys Talc Luzenac France sur les communes de Bestiac, Lordat, Montségur et Vernaux (3 pages) Page 3 09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL 09-2020-04-27-001 - Arrêté d’habilitation de la « Maison d’Enfants la Sauvegarde » géré par l’Association ADSEA09Sise, 7 rue de Loumet, 09100 PAMIERS (2 pages) Page 6 09-2020-04-27-002 - Arrêté d’habilitation du « Foyer Pyrène» géré par l’Association ADES EuropeSis, 09160 PRAT BONREPAUX (2 pages) Page 8 09-2020-04-22-005 - Arrêté préfectoral n° 2020- 23 portant délégation de signature à M.Sébastien NICOLAS, chef du bureau du contentieux administratif de l’État (2 pages) Page 10 09-2020-04-22-003 - Arrêté préfectoral n° 2020-01 portant délégation de signature à M. Mohamed MEKHNACHE, adjoint au responsable du centre d’expertise et de ressources titres de l'Ariège (2 pages) Page 12 09-2020-04-22-006 - Arrêté préfectoral n° 2020-79 portant délégation de signature à Mme Fabienne GRAMANTI Chef du bureau des élections et de la réglementation (2 pages) Page 14 09-2020-04-22-002 - Arrêté préfectoral n° 2020-97 portant délégation de signature à M. Guillaume ANDRÉ, Chef du bureau des migrations et de l’intégrationLettre Noir Blanc (2 pages) Page 16 -

Crossing Higher Ariege Range, Actualisé Le 15/01/2021, P.1 Crossing Higher Ariege Range

Crossing Higher Ariege Range, actualisé le 15/01/2021, p.1 Crossing Higher Ariege Range ü Average level, from 8 years old. Starting from Unac in Ariège Valley, this trip ends in Auzat in Vicdessos ü 7 days, possible in 6 or 8 days. Valley. ü Simple Rent of a Donkey. Between 700 and 1900 m, within a week, you will discover this mountain range whose flanks formerly used to provide iron, which made the ü Camping ou camping in reputation and the riches of ariège. wilderness, accommodation in 4 stages if you want. The walk is partly on a green grass ridge. From here, you can see the ü Starting Point : Unac. highest summits of Andorra and the night lights of Toulouse, more than 100 kms away. End of walk: Auzat. You follow the wide minors’ paths and you can even watch an ancient ü Height level: from 700 to 1900m. « mining hole » dug in the slope where the metal ore emerges. ü June-October In the end, you will be led to Bassiès Lakes, in a wild circus. ü Dogs allowed For this trek, you have to choose the Simple Rent of a Donkey and you need your tent because there are some stages where you don’t find any accommodation. The trek is good for children from 8 years old. The children can’t go on the donkey back in steep paths. For this trek, the donkey only carries the bags. Simple Rent of a Donkey · The steps day by day Day 1 : from Unac (700 m) to Verdun (600 m) 5h Following the corniche paths you will need 5 hours to reach Verdun village, near Les Cabannes, without.