Agrion Vif, Argia Vivida

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Olive Clubtail (Stylurus Olivaceus) in Canada, Prepared Under Contract with Environment Canada

COSEWIC Assessment and Status Report on the Olive Clubtail Stylurus olivaceus in Canada ENDANGERED 2011 COSEWIC status reports are working documents used in assigning the status of wildlife species suspected of being at risk. This report may be cited as follows: COSEWIC. 2011. COSEWIC assessment and status report on the Olive Clubtail Stylurus olivaceus in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. x + 58 pp. (www.sararegistry.gc.ca/status/status_e.cfm). Production note: COSEWIC would like to acknowledge Robert A. Cannings, Sydney G. Cannings, Leah R. Ramsay and Richard J. Cannings for writing the status report on Olive Clubtail (Stylurus olivaceus) in Canada, prepared under contract with Environment Canada. This report was overseen and edited by Paul Catling, Co-chair of the COSEWIC Arthropods Specialist Subcommittee. For additional copies contact: COSEWIC Secretariat c/o Canadian Wildlife Service Environment Canada Ottawa, ON K1A 0H3 Tel.: 819-953-3215 Fax: 819-994-3684 E-mail: COSEWIC/[email protected] http://www.cosewic.gc.ca Également disponible en français sous le titre Ếvaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le gomphe olive (Stylurus olivaceus) au Canada. Cover illustration/photo: Olive Clubtail — Photo by Jim Johnson. Permission granted for reproduction. ©Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011. Catalogue No. CW69-14/637-2011E-PDF ISBN 978-1-100-18707-5 Recycled paper COSEWIC Assessment Summary Assessment Summary – May 2011 Common name Olive Clubtail Scientific name Stylurus olivaceus Status Endangered Reason for designation This highly rare, stream-dwelling dragonfly with striking blue eyes is known from only 5 locations within three separate regions of British Columbia. -

(Insecta: Odonata: Coenagrionidae) Including A

Revista Mexicana de Biodiversidad Revista Mexicana de Biodiversidad 89 (2018): 921 - 926 Conservation Estimating distribution area in six Argia damselflies (Insecta: Odonata: Coenagrionidae) including A. garrisoni, a threatened species Estimando el área de distribución de seis caballitos del diablo del género Argia (Insecta: Odonata: Coenagrionidae) incluyendo A. garrisoni, una especie amenazada Laura Rangel-Sánchez a, Angela Nava-Bolaños b, *, Fredy Palacino-Rodríguez a, c, Alex Córdoba-Aguilar b, a Grupo de Investigación en Odonatos de Colombia-Grupo de Investigación en Biología, Departamento de Biología, Universidad El Bosque, Av. Cra 9 No. 131A-02 Bogotá, Colombia b Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado postal 70-275, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 Coyoacán, México City, Mexico c Centro de Investigación en Acarología, Calle 152B # 55-45, Bogotá, Colombia * Corresponding author: [email protected] (A. Nava-Bolaños) Received: 17 September 2017; accepted: 7 March 2018 Abstract Damselflies and dragonflies (Insecta: Odonata) are currently facing a number of threats. One tool to provide a straightforward assessment of risk is distribution area. Here we have used ecological niche modeling to estimate distribution range for 6 species of Argia damselflies distributed in North America: A. cuprea, A. funcki, A. garrisoni, A. harknessi, A. munda, and A. rhoadsi. These species are not included in the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Red List, except for A. garrisoni which has been categorized as Least Concern. Our results indicated large distribution areas for all species, except for A. garrisoni, (8,038 km2 after a refinement analysis looking for suitable habitat). -

COSEWIC Annual Report 2010-2011

COSEWIC Annual Report presented to The Minister of the Environment and The Canadian Endangered Species Conservation Council (CESCC) from The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) 2010 - 2011 September, 2011 COSEWIC ANNUAL REPORT – 2010-2011 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................. III ITEM I – COSEWIC ACTIVITIES .................................................................................................. 5 1. Wildlife Species Assessment Meetings ............................................................................. 5 2. Summary Results of the Wildlife Species Assessment Meetings ..................................... 6 3. Important Note Regarding Status Assessments ............................................................... 8 4. Emergency Assessments .................................................................................................. 9 5. Wildlife Species Assessments returned by the Governor in Council (GIC) to COSEWIC for further information or consideration ........................................................... 9 6. Wildlife Species Selected for Status Report Preparation .................................................. 9 7. Annual Subcommittee Meetings ..................................................................................... 10 8. Update on Progress of Working Groups within COSEWIC ............................................. 12 ITEM II – COSEWIC MEMBERSHIP -

Appendix A: Common and Scientific Names for Fish and Wildlife Species Found in Idaho

APPENDIX A: COMMON AND SCIENTIFIC NAMES FOR FISH AND WILDLIFE SPECIES FOUND IN IDAHO. How to Read the Lists. Within these lists, species are listed phylogenetically by class. In cases where phylogeny is incompletely understood, taxonomic units are arranged alphabetically. Listed below are definitions for interpreting NatureServe conservation status ranks (GRanks and SRanks). These ranks reflect an assessment of the condition of the species rangewide (GRank) and statewide (SRank). Rangewide ranks are assigned by NatureServe and statewide ranks are assigned by the Idaho Conservation Data Center. GX or SX Presumed extinct or extirpated: not located despite intensive searches and virtually no likelihood of rediscovery. GH or SH Possibly extinct or extirpated (historical): historically occurred, but may be rediscovered. Its presence may not have been verified in the past 20–40 years. A species could become SH without such a 20–40 year delay if the only known occurrences in the state were destroyed or if it had been extensively and unsuccessfully looked for. The SH rank is reserved for species for which some effort has been made to relocate occurrences, rather than simply using this status for all elements not known from verified extant occurrences. G1 or S1 Critically imperiled: at high risk because of extreme rarity (often 5 or fewer occurrences), rapidly declining numbers, or other factors that make it particularly vulnerable to rangewide extinction or extirpation. G2 or S2 Imperiled: at risk because of restricted range, few populations (often 20 or fewer), rapidly declining numbers, or other factors that make it vulnerable to rangewide extinction or extirpation. G3 or S3 Vulnerable: at moderate risk because of restricted range, relatively few populations (often 80 or fewer), recent and widespread declines, or other factors that make it vulnerable to rangewide extinction or extirpation. -

Comprehensive Conservation Plan Benton Lake National Wildlife

Glossary accessible—Pertaining to physical access to areas breeding habitat—Environment used by migratory and activities for people of different abilities, es- birds or other animals during the breeding sea- pecially those with physical impairments. son. A.D.—Anno Domini, “in the year of the Lord.” canopy—Layer of foliage, generally the uppermost adaptive resource management (ARM)—The rigorous layer, in a vegetative stand; mid-level or under- application of management, research, and moni- story vegetation in multilayered stands. Canopy toring to gain information and experience neces- closure (also canopy cover) is an estimate of the sary to assess and change management activities. amount of overhead vegetative cover. It is a process that uses feedback from research, CCP—See comprehensive conservation plan. monitoring, and evaluation of management ac- CFR—See Code of Federal Regulations. tions to support or change objectives and strate- CO2—Carbon dioxide. gies at all planning levels. It is also a process in Code of Federal Regulations (CFR)—Codification of which the Service carries out policy decisions the general and permanent rules published in the within a framework of scientifically driven ex- Federal Register by the Executive departments periments to test predictions and assumptions and agencies of the Federal Government. Each inherent in management plans. Analysis of re- volume of the CFR is updated once each calendar sults helps managers decide whether current year. management should continue as is or whether it compact—Montana House bill 717–Bill to Ratify should be modified to achieve desired conditions. Water Rights Compact. alternative—Reasonable way to solve an identi- compatibility determination—See compatible use. -

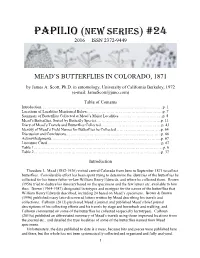

Papilio (New Series) #24 2016 Issn 2372-9449

PAPILIO (NEW SERIES) #24 2016 ISSN 2372-9449 MEAD’S BUTTERFLIES IN COLORADO, 1871 by James A. Scott, Ph.D. in entomology, University of California Berkeley, 1972 (e-mail: [email protected]) Table of Contents Introduction………………………………………………………..……….……………….p. 1 Locations of Localities Mentioned Below…………………………………..……..……….p. 7 Summary of Butterflies Collected at Mead’s Major Localities………………….…..……..p. 8 Mead’s Butterflies, Sorted by Butterfly Species…………………………………………..p. 11 Diary of Mead’s Travels and Butterflies Collected……………………………….……….p. 43 Identity of Mead’s Field Names for Butterflies he Collected……………………….…….p. 64 Discussion and Conclusions………………………………………………….……………p. 66 Acknowledgments………………………………………………………….……………...p. 67 Literature Cited……………………………………………………………….………...….p. 67 Table 1………………………………………………………………………….………..….p. 6 Table 2……………………………………………………………………………………..p. 37 Introduction Theodore L. Mead (1852-1936) visited central Colorado from June to September 1871 to collect butterflies. Considerable effort has been spent trying to determine the identities of the butterflies he collected for his future father-in-law William Henry Edwards, and where he collected them. Brown (1956) tried to deduce his itinerary based on the specimens and the few letters etc. available to him then. Brown (1964-1987) designated lectotypes and neotypes for the names of the butterflies that William Henry Edwards described, including 24 based on Mead’s specimens. Brown & Brown (1996) published many later-discovered letters written by Mead describing his travels and collections. Calhoun (2013) purchased Mead’s journal and published Mead’s brief journal descriptions of his collecting efforts and his travels by stage and horseback and walking, and Calhoun commented on some of the butterflies he collected (especially lectotypes). Calhoun (2015a) published an abbreviated summary of Mead’s travels using those improved locations from the journal etc., and detailed the type localities of some of the butterflies named from Mead specimens. -

Behr's Hairstreak (Satyrium Behrii)

PROPOSED Species at Risk Act Recovery Strategy Series Adopted under Section 44 of SARA Recovery Strategy for the Behr’s Hairstreak (Satyrium behrii) in Canada Behr’s Hairstreak 2014 Recommended citation: Environment Canada. 2014. Recovery Strategy for the Behr’s Hairstreak (Satyrium behrii) in Canada [Proposed]. Species at Risk Act Recovery Strategy Series. Environment Canada, Ottawa. 26 pp. + Appendix. For copies of the recovery strategy, or for additional information on species at risk, including the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) Status Reports, residence descriptions, action plans, and other related recovery documents, please visit the Species at Risk (SAR) Public Registry. Cover illustration: Neil K. Dawe Également disponible en français sous le titre « Programme de rétablissement du porte-queue de Behr (Satyrium behrii) au Canada [Proposition] » © Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Minister of the Environment, 2014. All rights reserved. ISBN Catalogue no. Content (excluding the illustrations) may be used without permission, with appropriate credit to the source. RECOVERY STRATEGY FOR THE BEHR’S HAIRSTREAK (Satyrium behrii) IN CANADA 2014 Under the Accord for the Protection of Species at Risk (1996), the federal, provincial, and territorial governments agreed to work together on legislation, programs, and policies to protect wildlife species at risk throughout Canada. In the spirit of cooperation of the Accord, the Government of British Columbia has given permission to the Government of Canada to adopt the “Recovery Strategy for Behr’s Hairstreak (Satyrium behrii) in British Columbia” (Part 2) under Section 44 of the Species at Risk Act (SARA). -

Table of Contents 2

Southwest Association of Freshwater Invertebrate Taxonomists (SAFIT) List of Freshwater Macroinvertebrate Taxa from California and Adjacent States including Standard Taxonomic Effort Levels 1 March 2011 Austin Brady Richards and D. Christopher Rogers Table of Contents 2 1.0 Introduction 4 1.1 Acknowledgments 5 2.0 Standard Taxonomic Effort 5 2.1 Rules for Developing a Standard Taxonomic Effort Document 5 2.2 Changes from the Previous Version 6 2.3 The SAFIT Standard Taxonomic List 6 3.0 Methods and Materials 7 3.1 Habitat information 7 3.2 Geographic Scope 7 3.3 Abbreviations used in the STE List 8 3.4 Life Stage Terminology 8 4.0 Rare, Threatened and Endangered Species 8 5.0 Literature Cited 9 Appendix I. The SAFIT Standard Taxonomic Effort List 10 Phylum Silicea 11 Phylum Cnidaria 12 Phylum Platyhelminthes 14 Phylum Nemertea 15 Phylum Nemata 16 Phylum Nematomorpha 17 Phylum Entoprocta 18 Phylum Ectoprocta 19 Phylum Mollusca 20 Phylum Annelida 32 Class Hirudinea Class Branchiobdella Class Polychaeta Class Oligochaeta Phylum Arthropoda Subphylum Chelicerata, Subclass Acari 35 Subphylum Crustacea 47 Subphylum Hexapoda Class Collembola 69 Class Insecta Order Ephemeroptera 71 Order Odonata 95 Order Plecoptera 112 Order Hemiptera 126 Order Megaloptera 139 Order Neuroptera 141 Order Trichoptera 143 Order Lepidoptera 165 2 Order Coleoptera 167 Order Diptera 219 3 1.0 Introduction The Southwest Association of Freshwater Invertebrate Taxonomists (SAFIT) is charged through its charter to develop standardized levels for the taxonomic identification of aquatic macroinvertebrates in support of bioassessment. This document defines the standard levels of taxonomic effort (STE) for bioassessment data compatible with the Surface Water Ambient Monitoring Program (SWAMP) bioassessment protocols (Ode, 2007) or similar procedures. -

Species at Risk Portfolio: May 2020

South Okanagan Similkameen Conservation Program ABSTRACT This document summarizes recovery strategy direction for nine Species at Risk Act (SARA) species at risk found in the Okanagan. It provides links to detailed information for each species and is intended to support strategies for avoidance and mitigation of impacts associated with land development. The portfolio is intended for a qualified environmental professional audience to support them in completing SPECIES AT RISK environmental assessments and provide direction that prevents destruction of Critical Habitat. Alison Peatt, M.Sc., RPBio, FAPB PORTFOLIO: MAY 2020 Guidance for Qualified Environmental Professionals (QEP) providing advice on protection of Critical Habitat APRIL 2020 Version SPECIES AT RISK PORTFOLIO: MAY 2020 Applying Critical Habitat Protection on the Ground Species at Risk Photo Portfolio These outreach materials were developed to help support identification and protection of Critical Habitat for nine Species at Risk Act (SARA) Schedule 1 listed Endangered and Threatened species found in the Okanagan. Materials are designed to help Qualified Environmental Professionals (QEPs) and others identify Critical Habitat attributes and consider what strategies for avoidance and mitigation of land use impacts will conserve Critical Habitat and prevent its destruction. These materials are intended to help translate direction in recovery strategies into actions on the ground, thereby strengthening protection of Critical Habitat attributes and the species that depend on them. This document is not intended to be a substitute for professional opinion, or to reduce reliance by professionals on the recovery strategy direction. Acknowledgement: Thanks to Bryn White, Jared Maida and Jamie Leathem for their review and edits to this document. -

2010 Animal Species of Concern

MONTANA NATURAL HERITAGE PROGRAM Animal Species of Concern Species List Last Updated 08/05/2010 219 Species of Concern 86 Potential Species of Concern All Records (no filtering) A program of the University of Montana and Natural Resource Information Systems, Montana State Library Introduction The Montana Natural Heritage Program (MTNHP) serves as the state's information source for animals, plants, and plant communities with a focus on species and communities that are rare, threatened, and/or have declining trends and as a result are at risk or potentially at risk of extirpation in Montana. This report on Montana Animal Species of Concern is produced jointly by the Montana Natural Heritage Program (MTNHP) and Montana Department of Fish, Wildlife, and Parks (MFWP). Montana Animal Species of Concern are native Montana animals that are considered to be "at risk" due to declining population trends, threats to their habitats, and/or restricted distribution. Also included in this report are Potential Animal Species of Concern -- animals for which current, often limited, information suggests potential vulnerability or for which additional data are needed before an accurate status assessment can be made. Over the last 200 years, 5 species with historic breeding ranges in Montana have been extirpated from the state; Woodland Caribou (Rangifer tarandus), Greater Prairie-Chicken (Tympanuchus cupido), Passenger Pigeon (Ectopistes migratorius), Pilose Crayfish (Pacifastacus gambelii), and Rocky Mountain Locust (Melanoplus spretus). Designation as a Montana Animal Species of Concern or Potential Animal Species of Concern is not a statutory or regulatory classification. Instead, these designations provide a basis for resource managers and decision-makers to make proactive decisions regarding species conservation and data collection priorities in order to avoid additional extirpations. -

May 15, 2020 California Department Of

555 Capitol Mall, Suite 1290 Sacramento, California 95814 [916] 449-2850 nature.org GroundwaterResourceHub.org CALIFORNIA WATER | GROUNDWATER May 15, 2020 California Department of Water Resources Sustainable Groundwater Management Office Submitted online via: https://sgma.water.ca.gov/portal/gsp/all Re: Paso Robles Subbasin Groundwater Sustainability Plan (GSP) Dear DWR Representative, The Nature Conservancy (TNC) appreciates the opportunity to comment on the Paso Robles Subbasin Groundwater Sustainability Agency’s (GSA’s) Groundwater Sustainability Plan (GSP or Plan) prepared under the Sustainable Groundwater Management Act (SGMA). Addressing Nature’s Water Needs in GSPs SGMA requires that all beneficial uses and users, including environmental users of groundwater be considered in the development and implementation of GSPs (Water Code § 10723.2, 23 CCR §355.4(b)(4)). The inclusion of natural communities in the management our state’s groundwater resources is essential to protect and restore habitat and wildlife, and as such, is an important factor in distinguishing sustainable groundwater management from the status quo. TNC Summary of GSP Review TNC has carefully reviewed the Plan and we appreciate the work that has gone into its preparation. Based on our review, we found the Plan to be insufficient in addressing environmental beneficial uses and users. The identification of environmental beneficial users, as well as their consideration when establishing the sustainability goal, undesirable results and minimum thresholds were insufficient (23 CCR §355.4(b)(4)) and lacked best available science (23 CCR §355.4(b)(1)). In the face of existing, severe overdraft, the GSP would allow groundwater management to largely ignore potential impacts to environmental beneficial users. -

A Checklist of North American Odonata, 2021 1 Each Species Entry in the Checklist Is a Paragraph In- Table 2

A Checklist of North American Odonata Including English Name, Etymology, Type Locality, and Distribution Dennis R. Paulson and Sidney W. Dunkle 2021 Edition (updated 12 February 2021) A Checklist of North American Odonata Including English Name, Etymology, Type Locality, and Distribution 2021 Edition (updated 12 February 2021) Dennis R. Paulson1 and Sidney W. Dunkle2 Originally published as Occasional Paper No. 56, Slater Museum of Natural History, University of Puget Sound, June 1999; completely revised March 2009; updated February 2011, February 2012, October 2016, November 2018, and February 2021. Copyright © 2021 Dennis R. Paulson and Sidney W. Dunkle 2009, 2011, 2012, 2016, 2018, and 2021 editions published by Jim Johnson Cover photo: Male Calopteryx aequabilis, River Jewelwing, from Crab Creek, Grant County, Washington, 27 May 2020. Photo by Netta Smith. 1 1724 NE 98th Street, Seattle, WA 98115 2 8030 Lakeside Parkway, Apt. 8208, Tucson, AZ 85730 ABSTRACT The checklist includes all 471 species of North American Odonata (Canada and the continental United States) considered valid at this time. For each species the original citation, English name, type locality, etymology of both scientific and English names, and approximate distribution are given. Literature citations for original descriptions of all species are given in the appended list of references. INTRODUCTION We publish this as the most comprehensive checklist Table 1. The families of North American Odonata, of all of the North American Odonata. Muttkowski with number of species. (1910) and Needham and Heywood (1929) are long out of date. The Anisoptera and Zygoptera were cov- Family Genera Species ered by Needham, Westfall, and May (2014) and West- fall and May (2006), respectively.