Raesfeld Und Seine Burgen1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hebammen Kreis Borken.Xlsx

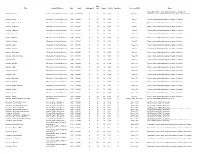

NAME VORNAME STRASSE PLZ ORT TELEFON E-Mail KRANKENHAUS/PRAXIS/FREI EINZUGSBEREICH LEISTUNGSSPEKTRUM Baumann Antje Up de Gehre 12 46395 Bocholt (0 28 71) 2 35 16 14 [email protected] Marien-Hospital Wesel/Frei Wochenbettbetreuung Bense Julia Layenstiege 10 48624 Schöppingen (0 25 55) 9 97 82 80 [email protected] Gronau/Frei Schöppingen und Umgebung Schwangerschaftsbetreuung, Geburtsvorbereitung, Wochenbettbetreuung, Rückbildungsgymnastik, Geburtshilfe in der Klinik, Akupunktur Berger Ursula Virchowstr. 17 48567 Steinfurt (0 25 52) 6 39 99 90 [email protected] Gronau/Frei Gronau und Umgebung Vorsorge, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, Akupunktur, Wochenbettbetreuung, Babymassage Bergerbusch Christina Wibbeltstr. 25 46354 Südlohn (01 76) 81 45 02 61 [email protected] St. Marien-Krankenhaus Ahaus/Frei Südlohn und Umgebung Wochenbettbetreuung, Akupunktur, Tapeing Bernemann Kerstin Oedingkamp 16 46342 Velen (01 70) 2 73 58 92 [email protected] Bocholt/Praxis Bocholt und Umgebung Hebammenpraxis "von Anfang an" in Bocholt, Neustraße 2 - 4 Boras Jasna Weidekamp 5 48703 Stadtlohn (0 25 63) 69 19 [email protected] Maria-Hilf Stadtlohn/Frei Stadtlohn Rückbildungsgymnastik, Nachsorge Bücker Laura Truvenne 50 46348 Raesfeld (01 51) 65 64 69 44 [email protected] Frei Raesfeld und Umgebung Schwangerenvorsorge, CTG Überwachung, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, Geburtsvorbereitungskurse, Nachsorge, Hilfe bei Still - und Ernährungsproblematiken, Kinesiotaping, Babymassage, Trageberatung, Hebammen an Schulen -

Scope and Limitedness of Entrepreneurial Networks in Twente (NL) and Its German "Hinterland”

MASTER OF SCIENCE IN HUMAN GEOGRAPHY RADBOUD UNIVERSITY Borders in locally "buzzing" communication ecologies: Scope and limitedness of entrepreneurial networks in Twente (NL) and its German "hinterland” Supervisor: Prof Dr Arnoud Lagendijk Presented by: Pascal Bittner, 22nd June 2018. 2 Abstract This research provides an understanding of network –scope and –limitedness in the communication ecology of Local Buzz in border adjacent Entrepreneurial Ecosystems. It is found, that Local Buzz displays significant disruptions, along its tripartite research categories of knowledge-overspills, linkages and interdependences in the area under study. Extrapolating connectivity among regional anchor institutions with the methods of observations and interviews, it is shown how both scope and intensity are vastly limited to the domestic level. These limitations are interpreted as the manifold, structural accumulation of administrative, inter-institutional “borderednesses”. They are mainly visible in the way that the national state border poses a structural barrier for entrepreneurial vibrancy. Less visible, however, structural borders also exist on the domestic level, and cross- border networking is found to have an important side-effect of stimulating inter- institutional connectivity on this very domestic level. Directly - and as a unique advantage for regional policy making in border-adjacent regions – these domestic side-effects can be employed to increase domestic connectivity and thereby regional competitiveness. Indirectly, through the critical mass of better connected entrepreneurs and decreased domestic opportunity costs, it provides ground for a more fruitful communication ecology, stimulating network-scope and intensity across the accumulated effect of the state border. 3 TABLE OF CONTENT LIST OF FIGURES AND TABLES (own elaboration, if not stated otherwise) ............................................ -

Herzlich Willkommen Im Kreis Borken Heek Integration Guide

GRonau Herzlich willkommen im Kreis Borken Heek Integration Guide aHaus scHöppinGen VReden leGden Guide pour l'intégration stadtloHn GescHeR Smjernice za integraciju südloHn Przewodnik integracyjny Velen BoRken Руководство по BocHolt RHede isselBuRG интеграции Heiden Reken Uyum rehberi kReis BoRken Raesfeld ... deine Menschen schaffen Vielfalt! Wegweiser INTEGRATION inhalt index Vorwort für den integrationswegweiser enGliscH 02 Grußwort des Landrats 02 Welcome from the District Administrator Herzlich willkommen im kreis Borken! 06 Grußwort des Interkulturellen Netzwerks 06 Welcome from the intercultural network Westmünsterland of the western part of Münsterland Liebe Leserinnen und Leser, a cordial welcome 10 Informationen über den Kreis Borken 10 Information regarding the District of Borken 14 Wichtige Informationen und Angebote 14 Important information and offers die Integration von Migrantinnen und Migranten in unsere Gesellschaft ist eine to the district of Borken! 22 Kontaktstellen im Kreis Borken 22 Points of contact within the District of Borken große Herausforderung, der wir uns alle zu stellen haben. Angesichts des ge- ihre ansprechpartner vor ort Your local contact partners in 26 Ahaus 26 Ahaus genwärtig außerordentlich starken Zustroms von Flüchtlingen steht diese Auf- 28 Bocholt 52 Raesfeld 28 Bocholt 52 Raesfeld gabe zudem stark im Fokus der öffentlichen Diskussion. Die Medien berichten aRaBiscH 30 Borken 54 Reken 30 Borken 54 Reken laufend über die positiven, aber auch über negative Aspekte dieser Entwicklung. 34 Gescher 58 Rhede 34 Gescher 58 Rhede 38 Gronau 62 Schöppingen 38 Gronau 62 Schöppingen Fakt ist: Immer mehr Menschen aus den verschiedensten Ländern suchen hier in Deutschland und damit auch 42 Heek 64 Stadtlohn 42 Heek 64 Stadtlohn 44 Heiden 66 Südlohn 44 Heiden 66 Südlohn bei uns im Westmünsterland Schutz vor Verfolgung und Krieg. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The

Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Die Bocholter Aa

ÜBER DIEÜBER REGION DIE REGION OVER DE OVERREGIO DE REGIO BESCHILDERUNGBESCHILDERUNG FIETSENBUSFIETSENBUS 1 1 58 km Radweg58 km inRadweg der Region in der Region Die Region rundDie umRegion die rundBocholter um dieAa Bocholterliegt eingebettet Aa liegt in eingebettet die in die De regio rondomDe deregio Bocholter rondom Aa de is Bocholter ingebed inAa het is ingebedMünsterlandse in het Münsterlandse Der RadwanderwegDer Radwanderweg „Bocholter Aa“ „Bocholter ist in beide Aa“ Rich- ist in beide Rich- Von Mai bis OktoberVon Mai pendeln bis Oktober sonn- pendeln und feiertags sonn- dieund sogenannten feiertags die sogenannten münsterländischemünsterländische Parklandschaft Parklandschaft und den Naturpark und den „Hohe Naturpark „Hohe parklandschapparklandschap en het natuurpark en het “Hohe natuurpark Mark”. Uitgestrekte “Hohe Mark”. velden Uitgestrekte velden tungen durchgehendtungen durchgehend beschildert. Da beschildert. er streckenweise Da er streckenweise Fietsenbusse Fietsenbussemit ihren Fahrradanhängern mit ihren Fahrradanhängern nahe der Fahrrad- nahe der Fahrrad- Mark“. Weite Feldfl uren wechseln sich mit kleinen Waldgebie- worden afgewisseld door kleine bosgebieden en schilderachtige auf der 100-Schlösser-Routeauf der 100-Schlösser-Route verläuft, gelten verläuft, auch die gelten auch die route: Die Linie R51 von Coesfeld über Velen bis Bocholt sowie 58 km fietsroute in de regio Mark“. Weite Feldfl uren wechseln sich mit kleinen Waldgebie- worden afgewisseld door kleine bosgebieden en schilderachtige route: Die Linie R51 von Coesfeld über Velen bis Bocholt sowie www.werbeagentur.ms 58 km fietsroute in de regio www.werbeagentur.ms ten und malerischenten und Flussauenmalerischen ab; Flussauen Cafés am ab;Wegesrand Cafés am und Wegesrand und rivierbeddingen;rivierbeddingen; in cafés langs dein cafésweg en langs in aantrekkelijke de weg en in aantrekkelijke stadjes stadjes bekannten Zwischenwegweiser.bekannten Zwischenwegweiser. -

Bezugsanschriften Für Produkte Der Kornbrennerei Böckenhoff

Bezugsanschriften für Produkte der Kornbrennerei Böckenhoff Name Straße Plz Ort Telefax E-Mail-Adresse Adelheid` Spargelhaus A. Rüb Rhader Straße 69 46348 Raesfeld-Erle [email protected] Agri V Raiffeisen eG Betriebsstelle Burlo Lagerstraße 5 46325 Borken-Burlo Arentz GbR Birkenallee 119 45721 Haltern-Lippramsdorf +49 (2360) 104646 Bauer Graaf GbR Weseler Str. 37 46514 Schermbeck BBAG Rhedebrügge eG Raiffeisengenossenschaft Bocholter Straße 244 46325 Borken-Rhedebrügge [email protected] Bäckerei J.-Paul Schult Gahlener Straße 333 46282 Dorsten +49 (2362) 2296 Böckenhoff GmbH &Co.KG Kirchplatz 2-3 46348 Raesfeld-Erle Dorfladen Merfeld UG Rekener Str. 16 48249 Dülmen Dr. Thomas Kochan Schnapskultur Immanuelkirchstrasse 4 10405 Berlin EDEKA Lebensmittel H. Beyer e.K. Silvesterstraße 8 46348 Raesfeld-Erle +49 (2865) 95254 [email protected] Edeka Markt Gerd Kirsch GmbH Hünxer Straße 23 46569 Hünxe - Drevewnack [email protected] EDEKA-Markt U. Weierstahl An der Seikenkapelle 23 46282 Dorsten +49 (2362) 997026 EKZ Wilger GmbH Otto-Hahn-Straße 8 46325 Borken +49 (2861) 940960 Ellerkamp Getränkefachhandel GmbH Münsterstraße 62 48683 Ahaus-Altstätte Erlesene Spezialitäten Agnes Meile Hammer Straße 75 48153 Münster Seite 1 /6 Bezugsanschriften für Produkte der Kornbrennerei Böckenhoff FREYTAG Liqueurs& Spirits e.K. Markus Freytag Grünberger Str. 8 10245 Berlin Friedhelm Conrad EH oHG Glück-Auf-Straße 255 46284 Dorsten +49 (2362) 790082 Frischmarkt Jansen Inh. Anja Jansen Hauptstr. 36a 46284 Dorsten +49 (2362) -

Room & Inspiration

ROOM & INSPIRATION 02 INFO 04 CARAMOR® 20 FRESCOArt 22 MICATA® 24 FOREWORD FRESCOTON® Welcome to „The ART OF BETTER LIVING“! 38 You’re leafing through a catalogue full However, FRESCOLORI® is more than a Real Metal of inspiration for your own home, work- plaster or the material, it also stands for space or business. the highest quality and most sophisti- 42 But even designers and architects of ho- cated workmanship. This is why you will PLATOX® tels, restaurants, sales rooms and even find a portion of the most impressive (cruise) ships implement their exciting de- projects, which several selected partner 44 sign ideas using FRESCOLORI® products. companies have realised with our prod- ® ucts, in this illustrated book. PURAMENTE As a third generation painter, I found- 64 ed our present company in 1993 and am Dive into a world full of decorating ideas, MARANZO® very happy with the development of our emotions and moods and let yourself be special manufacture. Walls, in particular, inspired. We hope you have a lot of fun 74 can be expressively designed and create doing so. ® exciting atmospheres with our refined INVISONO lime-marble plasters. Our products are as 76 customised and as special as your ideas and demands for a pleasant atmosphere WK WOHNEN Frank Ewering or for a spectacular home design can be. Managing Director/CEO Certified processor FRESCOLORI® is a product for achieving a multiplicity of surfaces only through the application of the most varied processing techniques. Therefore, our products are used exclusively by trained and certified specialists – quality assurance and perfect results are of the utmost importance to us. -

Wir Stellen Uns Vor

Wir stellen uns vor. Träger: Caritasverband für das Dekanat Bocholt e. V. WWW.BUENGERN-TECHNIK.DE Standorte der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen Hauptwerkstatt Rhede-Büngern Mit der Gründung der Werkstatt Büngern-Technik, in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Dekanat Bocholt e. V. nahmen im Juni 1969 neunzehn Beschäftigte in der ehe maligen Schule in Bün- gern ihre Arbeit auf. Nach zahlreichen Erweiterungen stehen heute an diesem Standort 262 anerkannte Werkstattplätze für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung. Standort Borken In Borken wurden 1981 die Räumlichkeiten einer Holzspiel- warenfabrik übernommen. Nach mehrmaligen An- und Umbauten stehen an diesem Standort nunmehr 136 anerkannte Werkstatt- plätze zur Verfügung. Standort Mussum Im Oktober 2004 wurde im Industriepark Schlavenhorst ein weiterer Standort der Büngern-Technik eröffnet. Durch eine Erwei- terung in 2012 stehen hier insgesamt 200 anerkannte Werkstatt- plätze für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung. Standorte Rhede (integra Industrieservice) Im Industriegebiet Rhede stehen am Standort Voßkamp seit 1994 Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Behinderungen zur Verfügung. Durch eine Erweiterung des nahegelegenen zweiten Standortes am Binnenpaß können nun insgesamt 130 anerkannte Werkstattplätze für diesen Personenkreis angebo- ten werden. 2 Werkstatt für Menschen mit Behinderungen Wer wird in die Werkstatt aufgenommen? In die Werkstatt Büngern-Technik Deutsche Rentenversicherung, der werden Menschen mit einer geisti- Landschaftsverband Westfalen-Lippe gen, körperlichen oder psychischen oder einer Berufsgenossenschaft. Behinderung aufgenommen. Voraus- Der hierfür erforderliche Antrag ist setzung für die Aufnahme ist eine in der Regel bei der Arbeitsagentur vom Facharzt (Neurologe/Psychiater) zu stellen. diagnostizierte wesentliche Behin- derung, die eine Tätigkeit auf dem Das Einzugsgebiet der Werkstatt allgemeinen Arbeitsmarkt, dauerhaft umfasst von West nach Ost oder vorübergehend, ausschließt. -

Radfahren Mit Genuss

So schön ist Rhede Radfahren mit Genuss Liebe Gäste, auf die Räder, fertig, los. Erleben Sie Rhede per Fahrrad. Auf 60 ausgewiesenen Radwegkilometern durch Rhede bleibt Ihnen kein Highlight verborgen. Ob historische Bauten und genussvolle Momente oder einfach Natur pur – Rhede hat für jeden das Richtige. Doch nicht nur das: in Rhede bekommen Sie Ihren maß- geschneiderten (Kurz-)Urlaub. Sie entscheiden, ob Sie im Hotel, in einer Pension oder auf dem Wohnmobilstellplatz übernachten, ob Sie gerne ein Rundum-Sorglos- Paket mit Übernachtungen und Ausflügen buchen oder Rhede lieber auf eigene Faust kennenlernen möchten. Wie Sie sich auch entscheiden, das Team der Tourist-Info Rhede unterstützt Sie bei Ihrer Planung. Vom Karten- material bis hin zur Buchung von Übernachtungen und Ausflügen. Und das alles natürlich mit dem Lächeln im Münsterland. 4 Das Lächeln im Münsterland Arnheim (NL) Winterswijk (NL) Münster A12 3 Borken 43 Bocholt 67 Abfahrt RHEDE Rees/Bocholt 473 Abfahrt 3 Hamminkeln/Bocholt Oberhausen 3 Duisburg Q 44 Düsseldorf Tourist-Info Rhede 3 Rathausplatz 9 · 46414 Rhede 02872/930-100 · [email protected] Entfernungen mit dem Auto Fahrradfreundliche Stadt Arnheim (NL) – 68 km | Düsseldorf (Flughafen) – 79 km | Münster – 74 km in Nordrhein-Westfalen Oberhausen – 48 km | Winterswijk (NL) – 22 km Entdecken Sie Rhede 5 Radfahren mit Genuss 02/03 Rhede – auf die Räder fertig los 04/05 Entdecken Sie Rhede 06/07 Rad aktiv / Tour: Die phantastischen Sechs 08/09 Touren: Stippvisite in Holland / Naturpark Hohe Mark 10/11 Touren: Rad-Ruder-Kombination -

Um-Maps---G.Pdf

Map Title Author/Publisher Date Scale Catalogued Case Drawer Folder Condition Series or I.D.# Notes Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Gabon - Libreville Service Géographique de L'Armée 1935 1:1,000,000 N 35 10 G1-A F One sheet Cameroon, Gabon, all of Equatorial Guinea, Sao Tomé & Principe Gambia - Jinnak Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 1 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - N'Dungu Kebbe Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 2 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - No Kunda Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 4 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Farafenni Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 5 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Kau-Ur Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 6 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Bulgurk Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 6 A Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Kudang Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 7 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Fass Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 7 A Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Kuntaur Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 8 Towns, roads, political -

Tourenplanung 2021 - Schadstoffmobil

Tourenplanung 2021 - Schadstoffmobil 21 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 21 Sa 1 Tag der Arbeit Sa So 2 1 So Mo 1 1 3 2 1 Allerheiligen Mo Di 2 2 4 Ahaus innen 1 3 2 Di Mi 3 Reken 3 5 Reken 2 4 Reken 1 Reken 3 Reken 1 Reken Mi Do 4 4 1 6 Legden 3 Fronleichnam 1 5 Velen 2 4 2 Velen Do Fr 1 Neujahr 5 Gronau 5 Gronau 2 Karfreitag 7 4 2 Südlohn 6 Gronau 3 Gronau 1 5 Gronau 3 Gronau Fr Sa 2 6 Velen 6 Reken 3 8 Gronau 5 3 7 4 2 6 4 Sa So 3 7 7 4 9 6 4 8 5 3 Tag d.Einheit 7 5 So Mo 4 8 8 5 Ostermontag 10 7 5 9 6 4 8 6 Mo Di 5 9 Ahaus innen 9 Ahaus innen 6 11 8 6 10 Ahaus innen 7 Ahaus innen 5 9 7 Ahaus innen Di Mi 6 Reken 10 Isselburg 10 Ahaus außen 7 Reken 12 9 Reken 7 Reken 11 8 Ahaus außen 6 Reken 10 Ahaus außen 8 Isselburg Mi Do 7 11 Rhede 11 Rhede 8 Velen 13 Christi Himmelf. 10 Velen 8 12 Rhede 9 7 Velen 11 Rhede 9 Rhede Do Fr 8 Gronau 12 Vreden 12 Vreden 9 Gronau 14 11 Gronau 9 Gronau 13 Vreden 10 Vreden 8 12 Vreden 10 Vreden Fr Sa 9 13 13 10 15 12 10 14 Isselburg 11 Rhede 9 Gronau 13 Ahaus innen 11 Sa So 10 14 14 11 16 13 11 15 12 10 14 12 So Mo 11 15 Rosenmontag 15 12 17 14 12 16 13 11 15 13 Mo Di 12 Ahaus innen 16 16 13 Ahaus innen 18 Raesfeld 15 Ahaus innen 13 17 14 12 Ahaus innen 16 14 Heiden Di Mi 13 Ahaus außen 17 Stadtlohn 17 Stadtlohn 14 Isselburg 19 Ahaus außen 16 Isselburg 14 Ahaus außen 18 15 Stadtlohn 13 Isselburg 17 Stadtlohn 15 Stadtlohn Mi Do 14 Rhede 18 Borken 18 Borken 15 Rhede 20 Rhede 17 Rhede 15 Rhede 19 Borken 16 Borken 14 Rhede 18 Borken 16 Borken Do Fr 15 Vreden -

Anlage 3 Liste Der Im Erarbeitungsverfahren Beteiligten

Anlage 3 Liste der im Erarbeitungsverfahren beteiligten Stellen (Verfahrensbeteiligte) Bet.-Nr. Verfahrensbeteilitgte/r Anschrift Klemensstraße 10 3 Stadt Münster 48143 Münster Burloer Straße 93 4 Kreis Borken 46325 Borken Rathausplatz 1 5 Stadt Ahaus 48683 Ahaus Berliner Platz 1 6 Stadt Bocholt 46395 Bocholt Im Piepershagen 17 7 Stadt Borken 46325 Borken Marktplatz 1 8 Stadt Gescher 48712 Gescher Konrad-Adenauer-Straße 1 9 Stadt Gronau 48599 Gronau Minervastraße 12 10 Stadt Isselburg 46419 Isselburg Rathausplatz 9 11 Stadt Rhede 46414 Rhede Markt 3 12 Stadt Stadtlohn 48703 Stadtlohn Burgstraße 14 13 Stadt Vreden 48691 Vreden Bahnhofstraße 60 14 Gemeinde Heek 48619 Heek Rathausplatz 1 15 Gemeinde Heiden 46359 Heiden Amtshausstraße 1 16 Gemeinde Legden 48739 Legden Weseler Straße 19 17 Gemeinde Raesfeld 46348 Raesfeld Kirchstraße 14 18 Gemeinde Reken 48734 Reken Amtsstraße 17 19 Gemeinde Schöppingen 48624 Schöppingen Winterswyker Straße 1 20 Gemeinde Südlohn 46354 Südlohn Ramsdorfer Straße 19 21 Stadt Velen 46342 Velen Friedrich-Ebert-Straße 7 22 Kreis Coesfeld 48653 Coesfeld Markt 1 23 Stadt Billerbeck 48727 Billerbeck Markt 8 24 Stadt Coesfeld 48653 Coesfeld Markt 1 – 3 25 Stadt Dülmen 48249 Dülmen Borg 2 26 Stadt Lüdinghausen 59348 Lüdinghausen Kirchstraße 5 27 Stadt Olfen 59399 Olfen Anlage 3 Bet.-Nr. Verfahrensbeteilitgte/r Anschrift Dieningstraße 7 28 Gemeinde Ascheberg 59387 Ascheberg Willi-Richter-Platz 1 29 Gemeinde Havixbeck 48329 Havixbeck Bohlenstraße 2 30 Gemeinde Nordkirchen 59394 Nordkirchen Stiftsplatz 7 – 8 31 Gemeinde