Texte Intégral

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pour Inscription

AGENDA DES ANIMATIONS DU MOIS DE MARS 2019 OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LES AVANT-MONTS ZAE l’Audacieuse 34320 MAGALAS Tel : 04 67 36 67 13 Contact : [email protected] www.tourisme.centre-herault.fr POUR INSCRIPTION Dès à présent, ouverture des inscriptions pour le 5ème Circuit découverte des Coteaux Languedociens en voiture ancienne. Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le site de l’Office de Tourisme : www.tourisme- centre-herault.fr ou le retirer à l’Office de Tourisme Les Avant-Monts ZAE l’Audacieuse 34480 MAGALAS Renseignements : 04 67 36 67 13 NOS BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES BIT DE MAGALAS : ZAE L’Audacieuse 34480 MAGALAS Ouvert du mardi au vendredi de 9h-12h/ 14h-18h et samedi : 9h-12h. Tel : 04 67 36 67 13 Contact : [email protected] BIT DE ROUJAN : Rue du Coustel 34320 ROUJAN Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h. Tel : 06 40 72 38 80 Contact : [email protected] BIT DE MURVIEL LES BÉZIERS : 27 Avenue de la République 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h. Tel : 04 67 35 90 07 Contact : [email protected] DATE COMMUNE MANIFESTATION DESCRIPTIF Tous les MAGALAS ATELIERS LOISIRS Ateliers loisirs de 14h30 à 17h30 organisés par l’association les Mardis Amis de l’Age d’Or Tous les MAGALAS MARCHE ET Marche organisée par l’association les Amis de l’Age d’Or. jeudis ATELIER LOISIRS Départ à 14h30 du Foyer. -

Juillet 2019

Nouvelle numérotation - Juillet 2019 Jusqu'au A compter du 15 Itinéraires des lignes 14 juillet juillet Castelnau le Lez (station Sablassou) - Le Crès - Vendargues - St Aunès - Baillargues - St Brès - Lunel Viel - 101 601 Lunel - Marsillargues Montpellier (station Sabines) - St Jean de Védas - Mireval - Vic la Gardiole - Frontignan - La Peyrade - 102 602 Sète St Jean de Védas (station St Jean le Sec) - Fabrègues - Gigean - Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac 103 603 - Pézenas - Béziers 104 604 Montpellier (station Sabines) - (via Autoroute) Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac - Pézenas Montpellier (station Place de France) - Lattes - Carnon - La Grande Motte - Le Grau du Roi - Aigues 106 606 Mortes Lattes (station Boirargues) - Mauguio - Candillargues - Mudaison - Lansargues - Valergues - St Nazaire 107 607 de Pézan - St Just - Lunel - Marsillargues Montpellier (station Occitanie) - St Gely du Fesc - Les Matelles - Mas de Londres - Viols en Laval - Viols 108 608 le Fort - St Martin de Londres - Brissac - St Bauzille de Putois - Laroque - Ganges - St Juien de la Nef - Pont d'Hérault - Le Rey - Le Vigan 110 610 Montpellier (station St Eloi) - Assas - Guzargues - Ste Croix de Quintillargues Castelnau le Lez (station Pompidou) - Teyran - St Drézery - Montaud - St Bauzille de M. - Buzignargues - 111 611 Galargues - Garrigues - Campagne - St Jean de Cornies - St Hilaire de Beauvoir Castelnau le Lez (station Sablassou) - Castries - St Génies les Mourgues - Restinclières - Sussargues - 112 612 Beaulieu - Saussines - Boisseron - Sommières -

DP Visite Vendanges Prefet-1

DOSSIER DE PRESSE « Viticulture » le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault à la rencontre des professionnels à l’occasion des vendanges Mercredi 16 septembre 2015 A Abeilhan Contact Presse : DRAAF LR : Matthieu GREGORY 04 67 10 19 01 / DDTM 34 : Magali MIGEON 04 34 46 60 33 Mercredi 16 septembre 2015, à partir de 15h30, Pierre de Bousquet, Préfet de la région Languedoc- Roussillon, Préfet de l’Hérault, à l’invitation du président de la Chambre d’agriculture de l'Hérault et des responsables professionnels de la viticulture, visite à Abeilhan une cave coopérative ainsi qu’une cave particulière et son unité d’embouteillage. C’est l’occasion en cette période de vendanges d’aller à la rencontre des acteurs de ce secteur économique majeur pour la région Languedoc-Roussillon et de faire un point sur la récolte 2015 . La vigne dans l’Hérault : une culture au cœur de l'économie productive de la région Languedoc-Roussillon qui continue à investir, avec le soutien massif des pouvoirs publics, sur la qualité L'Hérault est le 2ème département viticole français (derrière la Gironde) en termes de surfaces. Il est le 1 er de la région Languedoc-Roussillon, qui, elle-même, est la plus grande région viticole de France (30,4% du vignoble français). • 8 cépages couvrent plus de 80 % des surfaces en vignes du département (Syrah, Carignan, Merlot, Grenache, Cabernet-Sauvignon, Chardonnay, Cinsault et Sauvignon). • 11 AOP sont représentées, la plus importante étant l’appellation « Languedoc » suivie du « Saint-Chinian », du Picpoul de Pinet et du Faugères et du Minervois. -

Liste Des Zones Infra-Departementales Pour Les Partipants Obligatoires

LISTE DES ZONES INFRA-DEPARTEMENTALES POUR LES PARTIPANTS OBLIGATOIRES 4 zones infra-départementales sont offertes : 4 MUG sont offerts : Zone A, B, C et D 1-DIR. 2 à 7 classes 2-ASH 3-REMPLACEMENT 4- ENSEIGNEMENT ZONE A ZONE B AGEL PORTIRAGNES ABEILHAN LE POUJOL-SUR-ORB AIGNE PREMIAN AGDE LE PRADAL AIGUES-VIVES PUIMISSON ALIGNAN-DU-VENT LES AIRES AZILLANET PUISSERGUIER AUMES LEZIGNAN-LA-CEBE BASSAN QUARANTE AUTIGNAC LUNAS BELARGA RIOLS AVENE MAGALAS BEZIERS SAUVIAN BEDARIEUX MARGON BOUJAN-SUR-LIBRON SERIGNAN BERLOU MARSEILLAN CAPESTANG SIRAN BESSAN MONTAGNAC CAZOULS-LES-BEZIERS ST-ETIENNE-D'ALBAGNAN CABREROLLES MONTBLANC CERS ST-PONS-DE-THOMIERES CAMPAGNAN MURVIEL-LES-BEZIERS CESSERAS ST-THIBERY CAMPLONG NEFFIES COLOMBIERS THEZAN-LES-BEZIERS CASTANET-LE-HAUT NEZIGNAN-L'EVEQUE CORNEILHAN VALRAS-PLAGE CASTELNAU-DE-GUERS NIZAS COURNIOU VENDRES CAUSSES-ET-VEYRAN PEZENAS CREISSAN VILLENEUVE-LES-BEZIERS CAUX PINET CRUZY CAZEDARNES POMEROLS FELINES-MINERVOIS CAZOULS-D'HERAULT POUZOLLES FERRALS-LES-MONTAGNES CEBAZAN PUISSALICON FRAISSE-SUR-AGOUT CEILHES-ET-ROCOZELS ROQUEBRUN LA CAUNETTE CESSENON-SUR-ORB ROUJAN LA LIVINIERE COLOMBIERES-SUR-ORB SERVIAN LA SALVETAT-SUR-AGOUT COULOBRES ST-CHINIAN LESPIGNAN ESPONDEILHAN ST-GENIES-DE-FONTEDIT LIEURAN-LES-BEZIERS FAUGERES ST-GENIES-DE-VARENSAL LIGNAN-SUR-ORB FLORENSAC ST-GERVAIS-SUR-MARE MARAUSSAN GABIAN ST-NAZAIRE-DE-LADAREZ MAUREILHAN GRAISSESSAC ST-PARGOIRE MONTADY HEREPIAN ST-PONS-DE-MAUCHIENS NISSAN-LEZ-ENSERUNE JONCELS TOURBES OLARGUES LA TOUR-SUR-ORB VALROS OLONZAC LAMALOU-LES-BAINS VIAS PAILHES -

BéZiers Urban Trail

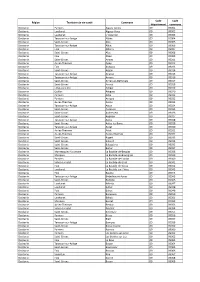

Béziers Urban Trail YESWERUN · dimanche 27 octobre 2019 Résultats - 17 km · 16 pages Pl. Dos Nom-prénom Nat Sx Cat Code Postal - Ville Nom Entreprise Temps Moy Par cat. km/h 1 473 KOUIDER AKIL AHMED FRA M M2H 34500 Béziers 1:13:17 15,15 1° M2H 2 404 CAMBON GUILLAUME FRA M SEH 34500 Béziers 1:13:17 15,15 1° SEH 3 449 BOZONNAT CEDRIC FRA M SEH 75014 Paris 1:16:08 14,58 2° SEH 4 645 ESPADA GABRIEL FRA M SEH 34370 Maraussan 1:18:19 14,17 3° SEH 5 295 SARDA SEBASTIEN FRA M M1H 11400 Castelnaudary 1:19:20 13,99 1° M1H 6 602 BERTI REMI FRA M SEH 34410 Sérignan 1:20:02 13,87 4° SEH 7 525 CHERION JOEL FRA M M2H 63000 Clermont-ferrand 1:20:33 13,78 2° M2H 8 717 CHARPENTIER BENOIT FRA M SEH 34500 Béziers 1:20:34 13,78 5° SEH 9 440 LOUVIAUX LUDOVIC FRA M SEH 66390 Baixas 1:21:14 13,66 6° SEH 10 423 INIGUEZ CéDRIC FRA M SEH 34550 Bessan 1:21:26 13,63 7° SEH 11 681 CHARISSOU JULIEN FRA M SEH 34090 Montpellier 1:21:41 13,59 8° SEH 12 434 BASTIN CéDRIC FRA M SEH 30900 Nîmes 1:21:55 13,55 9° SEH 13 670 LOZANO MAXIME FRA M SEH 34290 Montblanc 1:23:39 13,27 10° SEH 14 463 RIVEMALE VINCENT FRA M SEH 34290 Abeilhan 1:23:51 13,24 11° SEH 15 716 KLEVGE JULIEN FRA M SEH 34370 Maraussan 1:23:52 13,24 12° SEH 16 574 KERMARREC DAVID FRA M M1H 34500 Béziers 1:25:46 12,94 2° M1H 17 74 LEGENDRE THOMAS FRA M SEH 34000 Montpellier 1:25:54 12,92 13° SEH 18 624 PENIN FLORIAN FRA M SEH 31460 Francarville 1:26:19 12,86 14° SEH 19 156 BEURVILLE WILLY FRA M M1H 34290 Servian 1:26:24 12,85 3° M1H 20 97 MARIE ROSE JOEL FRA M M1H 34290 Lieuran-lès-béziers 1:26:27 12,84 4° M1H -

De Gaulle Espondeilhan Coulobres Servian

ÉTÉ FICHE 29 JUIN 2020 À PARTIR DU À PARTIR HORAIRES LIGNE 646 LIGNE 647 Servian De Gaulle Coulobres Espondeilhan 14 Ne pas jeter sur la voie publique - Cartographie : Géoreflet - Réalisation : Studio Asensò Studio : Réalisation - Géoreflet : Cartographie - publique voie la sur jeter pas Ne Pour simplifier vos déplacements et acheter déplacements et acheter Pour simplifier vos de transport titres directement vos l’application gratuitement Téléchargez Store. Google Play et l’App beeMob sur www.beemob.fr Agence commerciale Agence de Gaulle - 34500Place du Général Béziers de 7h45 à 12h30, Du lundi au vendredi et de 13h00 à 18h00. Informations par téléphone de 13h30 à17h30. 12h00 et de 8h00 à au vendredi Du lundi En ligne à de multiples accéder par Internet aussi pouvez Vous le plan de chacune les horaires, que telles informations de titres des différents les tarifs des lignes du réseau, transport, des lignes… les actualités beeMob L’application transport à la demande Réservation et de 14h00à 17h00. à 12h00 de 8h00 vendredi Du lundi au Mes informations pour bien voyager 14 ET LIGNES 646 ET 647 De Gaulle Gabian Horaires valables à partir du 1er août Du lundi au vendredi - Du lundi au samedi LV LS LV LV LV LS LS LS LS LV LV LS LV LS LS LV LS LS LV 14 646 14 14 14 646 646 647 646 14 14 646 14 646 647 14 646 647(1) 14 BÉZIERS De Gaulle 07.07 07.40 07.35 08.40 09.45 11.18 12.23 12.23 13.40 14.20 15.30 16.18 16.30 17.28 17.28 17.35 18.18 18.18 19.20 Médiathèque 07.09 - 07.37 08.42 09.47 - - - - 14.22 15.32 - 16.32 - - 17.37 - 19.22 Gare du Nord - -

Plan De Prévention Des Risques Naturels D'inondation

Service Urbanisme Eau - Environnement et Risques PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D’INONDATION Bassin versant de la THONGUE Communes de : MONTBLANC VALROS SERVIAN ABEILHAN COULOBRES POUZOLLES FOUZILHON MARGON ESPONDEILHAN 1 – RAPPORT DE PRESENTATION Procédure Prescription Enquête publique Approbation Elaboration 04/06/2002 04/03/2003 24/07/2003 -1- SOMMAIRE INTRODUCTION .......................................................................................................................................................................... 3 I. - DEMARCHE D'ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION ............ 4 II. LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION DE LA VALLEE DE LA THONGUE ...... 17 III. TRADUCTION REGLEMENTAIRE ..................................................................................................................................... 27 -2- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION DE LA VALLEE DE LA THONGUE INTRODUCTION Prévenir les risques naturels c'est assurer la sécurité des personnes et des biens en tenant compte des phénomènes naturels. Cette politique de prévention des risques vise à permettre un développement durable des territoires, en assurant une sécurité maximum des personnes et un très bon niveau de sécurité des biens. Cette politique poursuit les objectifs suivants : • Mieux connaître les phénomènes et leurs incidences, • Assurer, lorsque cela est possible, une surveillance des phénomènes naturels, • Sensibiliser et informer les populations sur les risques -

C98 Official Journal

Official Journal C 98 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 25 March 2020 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RECOMMENDATIONS European Central Bank 2020/C 98/01 Recommendation of the European Central Bank of 19 March 2020 to the Council of the European Union on the external auditors of Latvijas Banka (ECB/2020/14) . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 2 2020/C 98/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9710 — Bertelsmann/Penguin Random House) (1) . 3 2020/C 98/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 4 2020/C 98/05 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9683 — Colony Capital/PSP/Etix) (1) . 5 2020/C 98/06 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9424 — NVIDIA/Mellanox) (1) . 6 2020/C 98/07 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9758 — Toyota Financial Services Corporation/Mitsui & Co/KINTO Brasil) (1) . 7 2020/C 98/08 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9724 — Generali/UIR/Zaragoza) (1) . 8 EN (1) Text with EEA relevance. IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/09 Euro exchange rates — 24 March 2020 . 9 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY European Commission 2020/C 98/10 Notice of the impending expiry of certain anti-dumping measures . -

Oc21-Reseaulio-06-02 Bandeau 3 Logos

Clermont-La-Pardieu Vers Clermont-Ferrand Issoire Brassac-les-Mines Neussargues Arvant Brive-la-Gaillarde Brioude 43 St-Georges-d'Aurac Turenne 19 St-Flour Vers Périgueux Langeac Le Puy CORRÈZE 15 Chaudes-Aigues HAUTE-LOIRE Gignac-Cressensac Monistrol d'Allier en-Velay Les-Quatre-Routes CANTAL Alleyras St-Denis-près-Martel 4737 Vayrac Laval-de-Cère Martel Bétaille Aurillac Bretenoux-Biars Baladou Puybrun Vézac Raulhac Sarlat Souillac Arpajon-sur-Cère Costaros Carlat 211 Toulouse Rocamadour-Padirac Mur-de-Barrez Chapeauroux St-Chély-d’Apcher Réserve des Bisons La Magdeleine 375 256 Grandrieu Hop! sur-Tarn Le Burgaud 377 351 Bessières 4710 Pradelles St-Rustice 301 352 Lacroix-Barrez du 01-07 Castelnau-d’Estrétefond au 31-08 St-Cézert Hop! Bouloc 4709 285 La Baraque-des-Bouviers Villeneuve Vacquiers Buzet-sur-Tarn717 Grenade Ondes 302 lès-Bouloc 328 4712 Montjoire Hop! Gramat Flaujac Lac de Naussac 326 304 Gourdon L’Hôpital Langogne St-Sauveur Gargas Paulhac Aumont-Aubrac 372 355 St-Sulpice-Tarn Larra 329 Villariès Thémines St-Hippolyte Malbouzon Launac Cépet Rudelle St-Caprais 354 353 Gémil Laguiole Javols Labastide-St-Sernin Roqueserière-Buzet 282 Le Bourg du 01-07 373 Merville St-Jory Bruguières 260 Montberon Garidech au 31-08 Gratentour Thil Lespinasse Dégagnac Assier Bagnac Nasbinals 283 Bretx 46 362 Pechbonnieu Montastruc-la-Conseillère St-Paul-sur-Save 388 St-Alban Entraygues-sur-Truyère Lac du Moulinet Luc Montaigut-sur-Save Seilh Castelginest Livernon Daux St-Loup-Cammas Fenouillet LOT Menville Combes Cascade du Déroc L’Habitarelle -

Arrondissements De Béziers

Arrondissement de Béziers COMMUNES ABEILHAN CRUZY PORTIRAGNES ADISSAN DIO-ET-VALQUIERES LE POUJOL-SUR-ORB AGDE ESPONDEILHAN POUZOLLES AGEL FAUGERES LE PRADAL AIGNE FELINES-MINERVOIS PRADES-SUR-VERNAZOBRE AIGUES-VIVES FERRALS-LES-MONTAGNES PREMIAN LES AIRES FERRIERES-POUSSAROU PUIMISSON ALIGNAN-DU-VENT FLORENSAC PUISSALICON ASSIGNAN FOS PUISSERGUIER AUMES FOUZILHON QUARANTE AUTIGNAC FRAISSE-SUR-AGOUT RIEUSSEC AVENE GABIAN RIOLS AZILLANET GRAISSESSAC ROQUEBRUN BABEAU-BOULDOUX HEREPIAN ROQUESSELS BASSAN JONCELS ROSIS BEAUFORT LAMALOU-LES-BAINS ROUJAN BEDARIEUX LAURENS SAINT-CHINIAN BERLOU LESPIGNAN SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN BESSAN LEZIGNAN-LA-CEBE SAINT-ETIENNE-D'ESTRECHOUX BEZIERS LIEURAN-LES-BEZIERS SAINT-GENIES-DE-VARENSAL BOISSET LIGNAN-SUR-ORB SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT BOUJAN-SUR-LIBRON LA LIVINIERE SAINT-GERVAIS-SUR-MARE LE BOUSQUET-D'ORB LUNAS SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS BRENAS MAGALAS SAINT-JULIEN-D'OLARGUES CABREROLLES MARAUSSAN SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON CAMBON-ET-SALVERGUES MARGON SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ CAMPLONG MAUREILHAN SAINT-PONS-DE-THOMIERES CAPESTANG MINERVE SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS CARLENCAS-ET-LEVAS MONS-LA-TRIVALLE SAINT-THIBERY CASSAGNOLES MONTADY SAINT-VINCENT-D'OLARGUES CASTANET-LE-HAUT MONTAGNAC LA SALVETAT-SUR-AGOUT CASTELNAU-DE-GUERS MONTBLANC SAUVIAN LA CAUNETTE MONTELS SERIGNAN CAUSSES-ET-VEYRAN MONTESQUIEU SERVIAN CAUSSINIOJOULS MONTOULIERS SIRAN CAUX MURVIEL-LES-BEZIERS LE SOULIE CAZEDARNES NEFFIES TAUSSAC-LA-BILLIERE CAZOULS-D' HERAULT NEZIGNAN-L'EVEQUE THEZAN-LES-BEZIERS CAZOULS-LES-BEZIERS NISSAN-LEZ-ENSERUNE TOURBES CEBAZAN NIZAS LA TOUR-SUR-ORB CEILHES-ET-ROCOZELS OLARGUES VAILHAN CERS OLONZAC-EN-MINERVOIS VALRAS-PLAGE CESSENON-SUR-ORB OUPIA VALROS CESSERAS PAILHES VELIEUX COLOMBIERE-SUR-ORB PARDAILHAN VENDRES COLOMBIERS PEZENAS VERRERIES-DE-MOUSSANS COMBES PEZENES-LES-MINES VIAS CORNEILHAN PIERRERUE VIEUSSAN COULOBRES PINET VILLEMAGNE-L'ARGENTIERE COURNIOU POILHES VILLENEUVE-LES-BEZIERS CREISSAN POMEROLS VILLESPASSANS (au 1er janvier 2017). -

Les Monuments Aux Morts Des Avant-Monts U Cours De La Grande Guerre, La 1911)

mémoires de pierre les monuments aux Morts des Avant-Monts u cours de la Grande Guerre, la 1911). Aucun de nos villages n’a été épar- 16e Région militaire à laquelle gné. Aucun n’oubliera d’honorer ses morts. appartient le département de Al’Hérault aura fourni 337 000 soldats et Une décision parfois précoce enregistré 57 000 tués et disparus : 16,9 % Le souhait d’honorer la mémoire des victimes de pertes ! « Désormais, écrit Odon Abbal1, de la guerre n’attend pas nécessairement la ce n’est plus à l’échelle du département ni fin du conflit. Installant le nouveau conseil du canton que les morts se comptent mais municipal élu en novembre 1919, l’ancien à celle bien tangible de la commune, de maire de Thézan, Pierre Delcellier, déclare la rue, du voisin. » Les heures de peine et ainsi : « Le Conseil dès qu’il fut informé que d’angoisse partagées par toute la population notre commune avait payé son tribut à la sont à l’origine des monuments aux Morts guerre, et que deux de ses enfants étaient dont la France se couvre au lendemain du tombés au champ d’honneur, décida dans conflit. Rares, en effet, sont les communes sa séance du 24 décembre 1914 - (nous qui n’ont aucune perte à déplorer. Sur le territoire des Avant-Monts, le nombre des Page de couverture soldats de la Grande Guerre morts au com- Monument aux Morts bat, par accident, de maladie ou en captivité de Murviel-lès-Béziers, 1922 vont de un pour la petite commune de Fos Ci-dessous (149 habitants au recensement de 1911) à Monument aux Morts de Magalas, 1923 61 pour celle de Roujan (1 932 habitants en (photos Didier Rabaud) mémoires 2 MON Communauté 03 © Les Arts Vailhan d’une communauté fûmes la première commune de France à prendre cette décision) - d’élever un monument en l’honneur de ses morts ». -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Occitanie Pamiers Aigues-Juntes 09 09001 Occitanie Lavelanet Aigues-Vives 09 09002 Occitanie Lavelanet L' Aiguillon 09 09003 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Albiès 09 09004 Occitanie Saint-Girons Aleu 09 09005 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Alliat 09 09006 Occitanie Foix Allières 09 09007 Occitanie Saint-Girons Alos 09 09008 Occitanie Foix Alzen 09 09009 Occitanie Saint-Girons Antras 09 09011 Occitanie Ax-les-Thermes Appy 09 09012 Occitanie Foix Arabaux 09 09013 Occitanie Saint-Girons Argein 09 09014 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Arignac 09 09015 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Arnave 09 09016 Occitanie Saint-Girons Arrien-en-Bethmale 09 09017 Occitanie Saint-Girons Arrout 09 09018 Occitanie Lézat-sur-Lèze Artigat 09 09019 Occitanie Quillan Artigues 09 09020 Occitanie Pamiers Artix 09 09021 Occitanie Pamiers Arvigna 09 09022 Occitanie Ax-les-Thermes Ascou 09 09023 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Aston 09 09024 Occitanie Saint-Girons Aucazein 09 09025 Occitanie Saint-Girons Audressein 09 09026 Occitanie Saint-Girons Augirein 09 09027 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Aulos 09 09028 Occitanie Saint-Girons Aulus-les-Bains 09 09029 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Auzat 09 09030 Occitanie Ax-les-Thermes Axiat 09 09031 Occitanie Ax-les-Thermes Ax-les-Thermes 09 09032 Occitanie Saint-Girons Bagert 09 09033 Occitanie Saint-Girons Balacet 09 09034 Occitanie Saint-Girons Balaguères 09 09035 Occitanie Saint-Girons Barjac 09 09037 Occitanie Montesquieu-Volvestre La Bastide-de-Besplas 09 09038