2018 Romagnieu

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bulletin Municipal Janvier 2021

n°O1 Présentation de la nouvelle équipe Municipale BULLETIN LES ACTEURS DU TERRITOIRE FACE AU VIRUs LES projets pour 2021 FOCUS SUR LES FINANCES PUBLIQUES VIE Locale Municipal EDITO Michel SERRANO, Maire ÉDITO DU MAIRE 3 Chères Pontoises, chers Pontois, PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à une situation inédite, un virus ve- ET COMMISSIONS 4 nant modifier nos modes de vies, nos habitudes et nos certitudes. Un virus qui impacte l’ensemble de nos activités quotidiennes et suspend pour un temps nos projets. Depuis le début de cette crise, le personnel de la Mairie, vos élus, les enseignants, les pompiers, LES ACTEURS DU TERRITOIRE FACE AU VIRUS les gendarmes et les acteurs du territoire se mobilisent chaque jour, je tiens à les en remercier chaleureusement. Nos soignants de l’Hôpital, de l’EHPAD sont au front, ne DES INITIATIVES PONTOISES À L’HONNEUR 7 comptant pas leurs heures et accompagnent les personnes malades. Au nom de tous, je tiens à saluer leur implication et leur dévouement. À toutes celles et à tous ceux d’entre vous qui vivent cette crise avec difficulté, je tiens à vous témoigner de mon soutien sin- SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE... cère ainsi que celui de l’ensemble de l’équipe municipale, celle-ci fait tout ce qui est en 8 son pouvoir pour se préparer à la sortie de la crise, sanitaire, économique et sociale. Nous sommes tous acteurs de cette pandémie, et seuls nos efforts conjugués permet- BULLETIN POINT SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS tront de sortir de cette situation, l’individualisme ne peut pas être une solution. -

Agenda Des Animations De Septembre 2021.Pdf

©OTVDD La rentrée des associations 1 MARDI JEUDI Euro . Sport : nouvelle SAMEDI Portes ouvertes à l'Atelier de version Musique 15 30 Gymnase du collège Jeanne d'Arc, 04 31 rue de la république, La Tour-du- au JUIN SEPT. Le Pont-de-Beauvoisin SEPT. Pin Préinscription. 5-6 ans : 13h45 - 14h45 les Cours de guitare, chant, piano, batterie, basse, mercredis et 7-8-9 ans : 15h - 16h les solfège, ateliers... mercredis Accès libre. Dans un cadre sécurisé, faits pratiquer à vos enfants une activité multi-sports, encadrée par 06 22 96 93 39 un éducateur sportif ! Approche individualisée. [email protected] Tarif : 186 € (3 chèques de 62 € possible pour chaque atelier / année. 04 76 32 80 54 [email protected] SAMEDI Forum des associations SAMEDI Forum des associations 04 Halle des Sports, La Tour-du-Pin 04 Salle des Fêtes de Cessieu, Cessieu De 8h à 13h SEPT. Venez rencontrer les associations SEPT. turripinoises. Vous pourrez y découvrir de De 9h à 12h nouvelles activités et échanger avec de Les associations de Cessieu se présenteront à nombreux bénévoles dans une ambiance toutes les personnes, Cessieutoise et autre conviviale. commune, qui souhaiteront des renseignements sur leurs activités. Gratuit. Gratuit. 04 74 83 24 44 [email protected] 04 74 88 31 76 [email protected] SAMEDI Forum des Associations SAMEDI Forum des Associations Salle des Fêtes de Dolomieu, Cour de l'école, La Bâtie- 04 Dolomieu 04 Montgascon SEPT. SEPT. De 9h à 13h De 9h30 à 12h Traditionnel forum des associations Venez découvrir toutes les associations de la commune. -

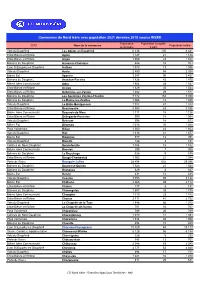

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Le Mot Du Maire

Le Mot du Maire L’arrivée de la neige en entraînant quelques perturbations dans notre vie quotidienne, nous rappelle que nous entrons dans l’hiver. Lui-même est synonyme d’une fin d’année proche et donc d’une nouvelle année que l’on souhaite toujours bonne et souvent meilleure. Notre commune a été marquée en 2010 par une succession d’actes malveillants ou de dégradations sur nos bâtiments et équipements publics tels que nous ne l’avions jusqu’alors pas connus ou seulement de manière épisodique. Je peux entre autres vous citer : la casse des sanitaires publics, des volets roulants fenêtres et portes des vestiaires, le vol d’extincteurs et de boîte aux lettes de logement, la dégradation d’un candélabre d’éclairage public et dernièrement le « tagage » en règle de la façade des vestiaires du stade. Coût de l’addition : près de 12000 euros. Par ces temps difficiles cette somme aurait pu être consacrée à d’autres actions certainement plus utiles ; sans compter le temps perdu passé à réparer, aux formalités de dépôts de plaintes, aux démarches pour d’hypothétiques remboursements d’assurances et surtout la démobilisation des élus et personnels communaux devant de tels actes gratuits ! Espérons que 2011 soit meilleure de ce point de vue et que l’argent public, notre argent (ne l’oublions pas), soit plus utilement dépensé. Heureusement que le dévouement des bénévoles, dans nos diverses associations notamment et les gestes d’encouragement de nos concitoyens nous donnent la force d’avancer malgré tout. Aussi je tiens à remercier Mme Régine Chollat pour son engagement au service de l’ADMR et son aide auprès des personnes en difficultés. -

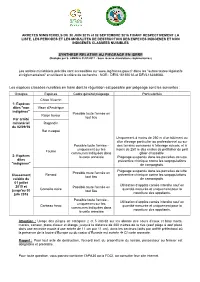

SYNTHESE RELATIVE AU PIEGEAGE EN ISERE Les Espèces

ARRETES MINISTERIELS DU 30 JUIN 2015 et 02 SEPTEMBRE 2016 FIXANT RESPECTIVEMENT LA LISTE, LES PERIODES ET LES MODALITES DE DESTRUCTION DES ESPECES INDIGENES ET NON INDIGENES CLASSEES NUISIBLES SYNTHESE RELATIVE AU PIEGEAGE EN ISERE (Rédigée par S. JANIN le 31/01/2017 - Sous réserve d'évolutions réglementaires) Les arrêtés ministériels précités sont accessibles sur www.legifrance.gouv.fr dans les "autres textes législatifs et réglementaires" en utilisant le critère de recherche : NOR : DEVL1515501A et DEVL1624858A. Les espèces classées nuisibles en Isère dont la régulation est possible par piégeage sont les suivantes : Groupes Espèces Cadre général piégeage Particularités Chien Viverrin 1- Espèces dites "non Vison d'Amérique indigènes" Possible toute l'année en Raton laveur tout lieu Par arrêté ministériel Ragondin du 02/09/16 Rat musqué Uniquement à moins de 250 m d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur Possible toute l'année - des terrains consacrés à l’élevage avicole, et à uniquement sur les moins de 250 m des enclos de prélâcher de petit Fouine communes indiquées dans gibier chassable. 2- Espèces la carte annexée Piégeage suspendu dans les parcelles de lutte dites préventive chimique contre les surpopulations "indigènes" de campagnols. Piégeage suspendu dans les parcelles de lutte Possible toute l'année en Classement Renard préventive chimique contre les surpopulations tout lieu valable du de campagnols. 01 juillet Utilisation d’appâts carnés interdite sauf en 2015 et Possible toute l'année en Corneille noire quantité mesurée et uniquement pour la jusqu'au 30 tout lieu juin 2018 nourriture des appelants. Possible toute l'année - Utilisation d’appâts carnés interdite sauf en uniquement sur les Corbeau freux quantité mesurée et uniquement pour la communes indiquées dans nourriture des appelants. -

Le Relais Assistants Maternels Des Vals Du Dauphiné

Le Relais Assistants Maternels des Vals du Dauphiné 1 territoire 5 secteurs Les Abrets en Dauphiné Virieu Pont de Beauvoisin St Victor de Cessieu La Tour du Pin Les Vals du Dauphiné Communauté de communes 22 Rue de l’Hôtel de Ville CS 90077 38383 La Tour du Pin Cedex Tèl : 04 74 97 05 79 www.valsdudauphine.fr RAM secteur Les Abrets en Dauphiné Point Informations Enfance Jeunesse (PIEJ) Mairie La Bâtie-Divisin 3 rue Gambetta—Les Abrets 65 rue du 11 Novembre 1918 38490 Les Abrets en Dauphiné 38490 La Bâtie-Divisin 04 28 70 06 31 04 76 32 43 28 [email protected] LES PERMANENCES Sur RDV au PIEJ Lundi : 16h30-18h00 Sur RDV à La Bâtie-Divisin Mercredi : 10h00-12h00 Vendredi : 14h30-16h00 Téléphoniques Lundi : 13h30-15h00 Mercredi : 09h00-10h00 Vendredi : 13h30-14h30 Durant les vacances scolaires, merci de consulter le répondeur Contact : Cindy VARVIER RAM secteur Virieu 139 Champs de Mars 38730 Virieu sur Bourbre 04 26 78 39 84 [email protected] LES PERMANENCES Sur RDV Mardi : 17h00-18h30 Vendredi : 16h00-17h00 Téléphoniques Lundi : 17h00-18h30 Mardi : 16h00-17h00 Durant les vacances scolaires, merci de consulter le répondeur Contact : Marie LAISNE RAM secteur Pont de Beauvoisin Maison de Services Au Public ZA de Clermont—82 chemin des Pâquerettes 38480 Pont de Beauvoisin 04 76 32 71 98 [email protected] LES PERMANENCES Sur RDV Lundi : 14h00-15h00 Mercredi : 9h00-11h00 Vendredi : 13h30-15h30 1 samedi par mois de 9h00 à 12h00 Téléphoniques Lundi : 15h00-16h00 Mardi: 14h00-15h00 Durant les vacances -

Juin 2017 K • 1 • Etat Civil 2016

T E RRE DE C ULTURES àvivre Romagnieu BulletinRomagnieu Municipal N°9 - JUIN 2017 K www.romagnieu.fr • 1 • ETAT CIVIL 2016 Ils ont vu le jour ! Ils se sont dit «oui» SIMON Liam, Amine GOLDIN Tom, Clément, CHAUDEY Benoît le 06/01/2016 Gustave le 09/10/2016 GUILLET Jordan et MONTET Julien, Guy le 08/04/2016 BERTHET Céline, et CARITI Shana JEAN Hugo, Laurent REIBEL Jules, Bruno, Jean Marie-Hélène GUIMARAES Elodie, le 09/01/2016 le 13/04/2016 le 18/10/2016 le 14/05/2016 Marjorie PITTION Ambre, Ida DECHAVANNE Lina, Julie MICOUD Eléna le 04/06/2016 le 20/01/2016 le 30/04/2016 PARUSSINI Guillaume, Patrick Merci Denis, le 19/11/2016 et PIERRE Angélique, FALZI Sylvain, Nicolas et DUVERT Elsa REVOL Augustin, BAVU Lucas CLAVEL Evan, Henri, Jacky Isabelle, Maguy Jean-François, Jacques, le 14/05/2016 le 20/08/2016 le 08/07/2016 le 24/11/2016 Benjamin enis Guillet était un homme simple, droit et POLAK Maxime, Guy le 24/02/2016 LE BRET Isaline, Louise PRAGET Lise LOMBARD Pierre, Alain d’une profonde honnêteté, dont la modestie et D le 17/07/2016 et PRUNIER Marina le 30/11/2016 MALDONADO n’aurait pas aimé qu’on fasse de longs discours à OLLIER Solan le 28/05/2016 Angélique, Coralie le 05/03/2016 KAYAHAN Esteban PERROUD Baptiste, Xavier son propos. CASTE Noël, Michel, le 10/09/2016 le 17/08/2016 le 01/12/2016 GUILLET Jeanne, Juliette Edmond Ce n’est pourtant pas une raison suffisante pour le TRILLAT Florent, Yves le 06/03/2016 MEYNARD Timéo GUNTHER Léo et FAUCHÉ Christine, Pascale laisser partir sans pouvoir dire toute l’admiration et la et le 27/09/2016 le 28/05/2016 le 04/12/2016 MERMET Alicia reconnaissance qui lui sont dues pour les 28 années TRILLAT Clément le 31/12/2016 le 09/03/2016 OLIVERO Louna, Lucienne, MEYNARD Emma, Agnès, BURAIS Thierry, Maurice, au cours desquelles il a honorablement rempli ses Joëlle Claire Gilbert et mandats d’adjoint et de maire de la commune de MARTINEZ Lally, Michèle, BERENGUER Agnès, Marie- le 27/09/2016 le 05/12/2016 Romagnieu. -

Projet D'aménagement Et De Développement

Projet d’Aménagement et de Développement Durables Version juin 2018 Le contenu du PADD est défini par le code de l’urbanisme. Le PADD du PLUI des ex territoires de Bourbre-Tisserands et des Vallons du Guiers, au sein de la Communauté de communes des Vals du Dauphiné, correspond à ce contenu de la façon suivante : Chapitres du PADD traitant la Le PADD selon l’article L151-5 du code de l’urbanisme définit thématique 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et Chapitres 1, 2, 3, 5 forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les Chapitres 2, 3, 4 loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Chapitre 2 Sommaire Le contexte et le processus d’élaboration du PLUi ........................................ 5 4. Favoriser un développement économique cohérent à l’échelle des Vals du Dauphiné dans des espaces de qualité ......................................... 22 Une démarche qui suit de près celle engagée pour l’Ouest des Vals du Dauphiné ............................................................................................................ -

Département De L'isère

Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour -

Département De L'isère

Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour -

Annexe 5 - Liste Des Communes Par Circonscription Rentree 2018

ANNEXE 5 - LISTE DES COMMUNES PAR CIRCONSCRIPTION RENTREE 2018 BIEVRE VALLOIRE : Division des Ressources Humaines (D.R.H.) Balbins; Beaufort; Beaurepaire; Bellegarde; Poussieu; Brezins; Brion; Champier; Commelle; La Côte-Saint-André; Cour-et-Buis; Faramans; La Forteresse; La Frette; Gillonnay; Jarcieu; Marcilloles; Marcollin; Moissieu-sur-Dolon; ; MonSainteroux-Milieu; Montseveroux; Mottier; Nantoin; Ornacieux; Pact; Pajay; Penol; Pisieu; Plan; Pommier-de-Beaurepaire; Primarette; Roybon; Revel; Tourdan; Sardieu; Sillans; Saint-Barthélémy; Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs; Saint-Geoirs; Saint-Hilaire-de-La-Côte; Saint-Michel-de-Saint-Geoirs; Saint-Paul-d'Izeaux; Saint-Pierre-de-Bressieux; Saint-Siméon-de-Bressieux; Thodure; Vernioz; Viriville. Bureau des enseignants du 1er degré public BOURGOIN-JALLIEU 1 : Ligne Cristal: 09 69 32 20 82 Badinières; Bourgoin-Jallieu; Châteauvillain; Chèzeneuve; Crachier; Domarin; Eclose; Les Eparres; Maubec; Meyrie; Montcarra; Nivolas; Vermelle; Ruy; Salagnon; Sérézin-de-La-Tour; Sermérieu; Soleymieu; Saint-Chef; Saint-Hilaire-de-Brens; Saint-Savin; Succieu; Trept; Vénérieu; Vignieu. Ref: Mouvement BOURGOIN-JALLIEU 2 : départemental 2018 Four; L’Isle d'Abeau; Roche; Saint-Alban-de-Roche; Saint-Marcel-Bel-Accueil; Vaulx-Milieu; Villefontaine. Annexe 4 : BOURGOIN-JALLIEU 3 : Liste des communes par zone géographique Artas; Beauvoir-de-Marc; Bonnefamille; Charantonnay; Chatonnay; Culin; Diémoz; Frontonas; Grenay; Heyrieux; Lieudieu; Meyrieu; Les Etangs; Meyssiez; Oytier-Saint- Oblas; Satolas-et-Bonce; Savas; Mépin; Saint-Agnin-sur-Bion; Saint-Georges-d'Espéranche; Saint-Jean-de-Bournay; Saint-Just-Chaleyssin; Saint-Quentin-Fallavier; Sainte-Anne-sur-Gervonde; Valencin; La Verpillière; Villeneuve-de-Marc. FONTAINE VERCORS : Autrans Méaudre-en-Vercors; Corrençon-en-Vercors; Engins; Fontaine; Lans-en-Vercors; Noyarey; Sassenage; Seyssinet-Pariset; Saint-Nizier-du-Moucherotte; Veurey; Voroize; Villard-de-Lans. -

Du Lac D'aiguebelette

Du Guiers et du Lac d’Aiguebelette Décembre 2017 VALS DU DAUPHINÉ * PAYS DU LAC D’ AIGUEBELETTE à voir ou à revoir ! e Du mer. 22 novembre au mer. 10 janvier Exposition «Gourmandise» Romagnieu - Espace culturel - lun. 16h à 18h, mer. 10h à 12h30/15h à 17h, ven. 16h30 à 19h et sam. 9h à 12h Peinture/illustrations et créations textiles uniques et originales de Nathalie Delézay et Kouahkse. Entrée libre. - Rens. 04 76 32 24 51. www.romagnieu.fr - Org. Espace culturel de Romagnieu. e Du ven. 01 décembre au dim. 31 décembre Exposition d’aquarelles - Joël Poulet Pont-de-Beauvoisin 38 - Expo’Bule - Chez Maryse - 8h à 19h Par Joël Poulet, peintre Pontois. Entrée libre. Le 08 décembre, repas moules-frites, en soirée, en présence de l’artiste. Pensez à réserver ! Rens. 04 76 35 90 49 - 06 79 18 16 10. e Du sam. 16 décembre au dim. 17 décembre Exposition “Romagnieu de 1900 à 1950” Romagnieu - Salle Abbé Perrin Le samedi 16/12 de 15h à 18h et le dimanche 17/12 de 10h à 18h. Entrée libre. - Rens. 04 76 32 86 51. - Org. Mémoire du village. Agenda jours après jours ! e Sorties ski - Inscriptions au local du club Pont-de-Beauvoisin 38 - Ski Club du Guiers Le Ski Club du Guiers organise des sorties ski les samedis et dimanches de Janvier à Avril, dans les plus grandes stations de Savoie, Haute- Savoie et Isère, avec des prix de forfaits négociés. Calendrier sur le site Web. Ouvert à tous. Rens. et inscriptions : 04 76 37 09 89.