Mathias Harzhauser

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Indo-Pacific Amalda (Neogastropoda, Olivoidea, Ancillariidae) Revisited with Molecular Data, with Special Emphasis on New Caledonia

European Journal of Taxonomy 706: 1–59 ISSN 2118-9773 https://doi.org/10.5852/ejt.2020.706 www.europeanjournaloftaxonomy.eu 2020 · Kantor Yu.I. et al. This work is licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Monograph urn:lsid:zoobank.org:pub:C4C4D130-1EA7-48AA-A664-391DBC59C484 The Indo-Pacific Amalda (Neogastropoda, Olivoidea, Ancillariidae) revisited with molecular data, with special emphasis on New Caledonia Yuri I. KANTOR 1,*, Magalie CASTELIN 2, Alexander FEDOSOV 3 & Philippe BOUCHET 4 1,3 A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninski Prospect 33, 119071 Moscow. 2,4 Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité, ISYEB, UMR7205 (CNRS, EPHE, MNHN, UPMC), Muséum national d’histoire naturelle, Sorbonne Universités, 43 Rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05, France. * Corresponding author: [email protected] 2 Email: [email protected] 3 Email: [email protected] 4 Email: [email protected] 1 urn:lsid:zoobank.org:author:48F89A50-4CAC-4143-9D8B-73BA82735EC9 2 urn:lsid:zoobank.org:author:9464EC90-738D-4795-AAD2-9C6D0FA2F29D 3 urn:lsid:zoobank.org:author:40BCE11C-D138-4525-A7BB-97F594041BCE 4 urn:lsid:zoobank.org:author:FC9098A4-8374-4A9A-AD34-475E3AAF963A Abstract. In the ancillariid genus Amalda, the shell is character rich and 96 described species are currently treated as valid. Based on shell morphology, several subspecies have been recognized within Amalda hilgendorfi, with a combined range extending at depths of 150–750 m from Japan to the South-West Pacific. A molecular analysis of 78 specimens from throughout this range shows both a weak geographical structuring and evidence of gene flow at the regional scale. -

State of the Environment Rocky Shore Monitoring Report 2015-2017

State of the Environment Rocky Shore Monitoring Report 2015-2017 Technical Report 2017-79 Taranaki Regional Council Private Bag 713 ISSN: 1178-1467 (Online) STRATFORD Document: 1845984 (Word) Document: 1918743 (Pdf) October 2017 Executive summary Section 35 of the Resource Management Act 1991 requires local authorities to undertake monitoring of the region’s environment, including land, air, marine and freshwater. The rocky shore component of the State of the Environment Monitoring (SEM) programme for Taranaki was initiated by the Taranaki Regional Council in the 1994-1995 monitoring year and has subsequently continued each year. This report covers the state and trends of intertidal hard shore communities in Taranaki. As part of the SEM programme, six representative reef sites were monitored twice a year (spring and summer surveys) using a fixed transect, random quadrat survey design. For each survey, a 50 m transect was laid parallel to the shore and substrate cover, algal cover and animal cover/abundance in 25 x 0.25 m2 random quadrats were quantified. Changes in the number of species per quadrat (species richness) and Shannon-Wiener index per quadrat (diversity) were assessed at the six reef sites over the 23 years of the SEM programme (spring 1994 to summer 2017). Of the six sites surveyed, the intertidal communities at Manihi (west Taranaki) were the most species rich (median = 19.4 species per quadrat) and diverse (median Shannon Wiener index = 1.05 per quadrat) due to the low supply of sand and the presence of pools that provided a stable environment with many ecological niches. The intertidal communities at Waihi (south Taranaki) were the least species rich (median = 11.5 species per quadrat) and diverse (median Shannon Wiener index = 0.84 per quadrat) due to the high energy wave environment, lack of stable habitat and periodic sand inundation. -

Zootaxa,Lovell Augustus Reeve (1814?865): Malacological Author and Publisher

ZOOTAXA 1648 Lovell Augustus Reeve (1814–1865): malacological author and publisher RICHARD E. PETIT Magnolia Press Auckland, New Zealand Richard E. Petit Lovell Augustus Reeve (1814–1865): malacological author and publisher (Zootaxa 1648) 120 pp.; 30 cm. 28 November 2007 ISBN 978-1-86977-171-3 (paperback) ISBN 978-1-86977-172-0 (Online edition) FIRST PUBLISHED IN 2007 BY Magnolia Press P.O. Box 41-383 Auckland 1346 New Zealand e-mail: [email protected] http://www.mapress.com/zootaxa/ © 2007 Magnolia Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from the publisher, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed in writing. This authorization does not extend to any other kind of copying, by any means, in any form, and for any purpose other than private research use. ISSN 1175-5326 (Print edition) ISSN 1175-5334 (Online edition) 2 · Zootaxa 1648 © 2007 Magnolia Press PETIT Zootaxa 1648: 1–120 (2007) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA Copyright © 2007 · Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) Lovell Augustus Reeve (1814–1865): malacological author and publisher RICHARD E. PETIT 806 St. Charles Road, North Myrtle Beach, SC 29582-2846, USA. E-mail: [email protected] Table of contents Abstract ................................................................................................................................................................................4 -

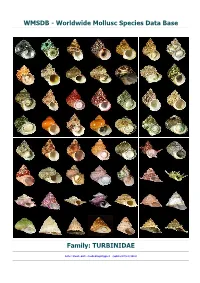

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base Family: TURBINIDAE Author: Claudio Galli - [email protected] (updated 07/set/2015) Class: GASTROPODA --- Clade: VETIGASTROPODA-TROCHOIDEA ------ Family: TURBINIDAE Rafinesque, 1815 (Sea) - Alphabetic order - when first name is in bold the species has images Taxa=681, Genus=26, Subgenus=17, Species=203, Subspecies=23, Synonyms=411, Images=168 abyssorum , Bolma henica abyssorum M.M. Schepman, 1908 aculeata , Guildfordia aculeata S. Kosuge, 1979 aculeatus , Turbo aculeatus T. Allan, 1818 - syn of: Epitonium muricatum (A. Risso, 1826) acutangulus, Turbo acutangulus C. Linnaeus, 1758 acutus , Turbo acutus E. Donovan, 1804 - syn of: Turbonilla acuta (E. Donovan, 1804) aegyptius , Turbo aegyptius J.F. Gmelin, 1791 - syn of: Rubritrochus declivis (P. Forsskål in C. Niebuhr, 1775) aereus , Turbo aereus J. Adams, 1797 - syn of: Rissoa parva (E.M. Da Costa, 1778) aethiops , Turbo aethiops J.F. Gmelin, 1791 - syn of: Diloma aethiops (J.F. Gmelin, 1791) agonistes , Turbo agonistes W.H. Dall & W.H. Ochsner, 1928 - syn of: Turbo scitulus (W.H. Dall, 1919) albidus , Turbo albidus F. Kanmacher, 1798 - syn of: Graphis albida (F. Kanmacher, 1798) albocinctus , Turbo albocinctus J.H.F. Link, 1807 - syn of: Littorina saxatilis (A.G. Olivi, 1792) albofasciatus , Turbo albofasciatus L. Bozzetti, 1994 albofasciatus , Marmarostoma albofasciatus L. Bozzetti, 1994 - syn of: Turbo albofasciatus L. Bozzetti, 1994 albulus , Turbo albulus O. Fabricius, 1780 - syn of: Menestho albula (O. Fabricius, 1780) albus , Turbo albus J. Adams, 1797 - syn of: Rissoa parva (E.M. Da Costa, 1778) albus, Turbo albus T. Pennant, 1777 amabilis , Turbo amabilis H. Ozaki, 1954 - syn of: Bolma guttata (A. Adams, 1863) americanum , Lithopoma americanum (J.F. -

E Urban Sanctuary Algae and Marine Invertebrates of Ricketts Point Marine Sanctuary

!e Urban Sanctuary Algae and Marine Invertebrates of Ricketts Point Marine Sanctuary Jessica Reeves & John Buckeridge Published by: Greypath Productions Marine Care Ricketts Point PO Box 7356, Beaumaris 3193 Copyright © 2012 Marine Care Ricketts Point !is work is copyright. Apart from any use permitted under the Copyright Act 1968, no part may be reproduced by any process without prior written permission of the publisher. Photographs remain copyright of the individual photographers listed. ISBN 978-0-9804483-5-1 Designed and typeset by Anthony Bright Edited by Alison Vaughan Printed by Hawker Brownlow Education Cheltenham, Victoria Cover photo: Rocky reef habitat at Ricketts Point Marine Sanctuary, David Reinhard Contents Introduction v Visiting the Sanctuary vii How to use this book viii Warning viii Habitat ix Depth x Distribution x Abundance xi Reference xi A note on nomenclature xii Acknowledgements xii Species descriptions 1 Algal key 116 Marine invertebrate key 116 Glossary 118 Further reading 120 Index 122 iii Figure 1: Ricketts Point Marine Sanctuary. !e intertidal zone rocky shore platform dominated by the brown alga Hormosira banksii. Photograph: John Buckeridge. iv Introduction Most Australians live near the sea – it is part of our national psyche. We exercise in it, explore it, relax by it, "sh in it – some even paint it – but most of us simply enjoy its changing modes and its fascinating beauty. Ricketts Point Marine Sanctuary comprises 115 hectares of protected marine environment, located o# Beaumaris in Melbourne’s southeast ("gs 1–2). !e sanctuary includes the coastal waters from Table Rock Point to Quiet Corner, from the high tide mark to approximately 400 metres o#shore. -

Moluscos Del Perú

Rev. Biol. Trop. 51 (Suppl. 3): 225-284, 2003 www.ucr.ac.cr www.ots.ac.cr www.ots.duke.edu Moluscos del Perú Rina Ramírez1, Carlos Paredes1, 2 y José Arenas3 1 Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Avenida Arenales 1256, Jesús María. Apartado 14-0434, Lima-14, Perú. 2 Laboratorio de Invertebrados Acuáticos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Apartado 11-0058, Lima-11, Perú. 3 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Ricardo Palma. Av. Benavides 5400, Surco. P.O. Box 18-131. Lima, Perú. Abstract: Peru is an ecologically diverse country, with 84 life zones in the Holdridge system and 18 ecological regions (including two marine). 1910 molluscan species have been recorded. The highest number corresponds to the sea: 570 gastropods, 370 bivalves, 36 cephalopods, 34 polyplacoforans, 3 monoplacophorans, 3 scaphopods and 2 aplacophorans (total 1018 species). The most diverse families are Veneridae (57spp.), Muricidae (47spp.), Collumbellidae (40 spp.) and Tellinidae (37 spp.). Biogeographically, 56 % of marine species are Panamic, 11 % Peruvian and the rest occurs in both provinces; 73 marine species are endemic to Peru. Land molluscs include 763 species, 2.54 % of the global estimate and 38 % of the South American esti- mate. The most biodiverse families are Bulimulidae with 424 spp., Clausiliidae with 75 spp. and Systrophiidae with 55 spp. In contrast, only 129 freshwater species have been reported, 35 endemics (mainly hydrobiids with 14 spp. The paper includes an overview of biogeography, ecology, use, history of research efforts and conser- vation; as well as indication of areas and species that are in greater need of study. -

DEEP SEA LEBANON RESULTS of the 2016 EXPEDITION EXPLORING SUBMARINE CANYONS Towards Deep-Sea Conservation in Lebanon Project

DEEP SEA LEBANON RESULTS OF THE 2016 EXPEDITION EXPLORING SUBMARINE CANYONS Towards Deep-Sea Conservation in Lebanon Project March 2018 DEEP SEA LEBANON RESULTS OF THE 2016 EXPEDITION EXPLORING SUBMARINE CANYONS Towards Deep-Sea Conservation in Lebanon Project Citation: Aguilar, R., García, S., Perry, A.L., Alvarez, H., Blanco, J., Bitar, G. 2018. 2016 Deep-sea Lebanon Expedition: Exploring Submarine Canyons. Oceana, Madrid. 94 p. DOI: 10.31230/osf.io/34cb9 Based on an official request from Lebanon’s Ministry of Environment back in 2013, Oceana has planned and carried out an expedition to survey Lebanese deep-sea canyons and escarpments. Cover: Cerianthus membranaceus © OCEANA All photos are © OCEANA Index 06 Introduction 11 Methods 16 Results 44 Areas 12 Rov surveys 16 Habitat types 44 Tarablus/Batroun 14 Infaunal surveys 16 Coralligenous habitat 44 Jounieh 14 Oceanographic and rhodolith/maërl 45 St. George beds measurements 46 Beirut 19 Sandy bottoms 15 Data analyses 46 Sayniq 15 Collaborations 20 Sandy-muddy bottoms 20 Rocky bottoms 22 Canyon heads 22 Bathyal muds 24 Species 27 Fishes 29 Crustaceans 30 Echinoderms 31 Cnidarians 36 Sponges 38 Molluscs 40 Bryozoans 40 Brachiopods 42 Tunicates 42 Annelids 42 Foraminifera 42 Algae | Deep sea Lebanon OCEANA 47 Human 50 Discussion and 68 Annex 1 85 Annex 2 impacts conclusions 68 Table A1. List of 85 Methodology for 47 Marine litter 51 Main expedition species identified assesing relative 49 Fisheries findings 84 Table A2. List conservation interest of 49 Other observations 52 Key community of threatened types and their species identified survey areas ecological importanc 84 Figure A1. -

Ancillariidae

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base Family: ANCILLARIIDAE Author: Claudio Galli - [email protected] (updated 06/lug/2017) Class: GASTROPODA --- Taxon Tree: CAENOGASTROPODA-NEOGASTROPODA-OLIVOIDEA ------ Family: ANCILLARIIDAE Swainson, 1840 (Sea) - Alphabetic order - when first name is in bold the species has images DB counters=528, Genus=16, Subgenus=11, Species=356, Subspecies=20, Synonyms=124, Images=342 abdoi, Ancillus abdoi Awad & Abed, 1967 † (FOSSIL) abessensis , Alocospira abessensis Lozouet, 1992 † (FOSSIL) abyssicola , Amalda abyssicola Schepman, 1911 acontistes , Ancilla acontistes Kilburn, 1980 acuminata , Ancilla acuminata (Sowerby, 1859) acuta , Amalda acuta Ninomiya, 1991 acutula , Eoancilla acutula Stephenson, 1941 † (FOSSIL) adansoni , Ancilla adansoni Blainville, 1825 - syn of: Anolacia mauritiana (Sowerby, 1830) adelaidensis , Ancilla adelaidensis Ludbrook, 1958 † (FOSSIL) adelphae , Ancilla adelphae Bourguignat, 1880 - syn of: Ancilla adelphe Kilburn, 1981 adelphe , Ancilla adelphe Kilburn, 1981 aegyptica, Ancilla aegyptica Oppenheim, 1906 † (FOSSIL) africana , Vanpalmeria africana Adegoke, 1977 † (FOSSIL) agulhasensis , Ancilla agulhasensis Thiele, 1925 - syn of: Ancilla ordinaria Smith, 1906 akontistes , Turrancilla akontistes (Kilburn, 1980) akontistes , Ancilla akontistes Kilburn, 1980 - syn of: Turrancilla akontistes (Kilburn, 1980) alazana , Ancillina alazana Cooke, 1928 † (FOSSIL) alba , Ancilla alba Perry, 1811 - syn of: Bullia vittata (Linnaeus, 1767) albanyensis , Amalda albanyensis Ninomiya, -

Paleontology and Stratigraphy of Eocene Rocks at Pulali Point, Jefferson County, Eastern Olympic Peninsula, Washington

PALEONTOLOGY AND STRATIGRAPHY OF EOCENE ROCKS AT PULALI POINT, JEFFERSON COUNTY, EASTERN OLYMPIC PENINSULA, WASHINGTON by RICHARD L. SQUIRES, JAMES L. GOEDERT, and KEITH L. KALER WASHINGTON DIVISION OF GEOLOGY AND EARTH RESOURCES REPORT OF INVESTIGATIONS 31 1992 ., WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF Natural Resources Brian Boyle • Commhstoner of Public Lands An Steo_r0$ - Superv1sor Division ol Geology and Earth Resources Raymond Lcmnanls. State Geologlsl PALEONTOLOGY AND STRATIGRAPHY OF EOCENE ROCKS AT PULALI POINT, JEFFERSON COUNTY, EASTERN OLYMPIC PENINSULA, WASHINGTON by RICHARD L. SQUIRES, JAMES L. GOEDERT, AND KEITH L. KALER WASHINGTON DIVISION OF GEOLOGY AND EARTH RESOURCES REPORT OF INVESTIGATIONS 31 1992 W>.SHING'TON STAT1r OEPARTMDIT or Natural Resources 8ncll) Bov,. · COmmmioner ot Pu!xk: tancb M $i.atni; S\lp$1'WOJ' DtY!llcn 01 Gtology ahCS £artti ~ Raymond l.mlMn.:I ~Geologist Cover: From left, ?Falsifusus marysvillensis; Pachycrommium clarki; large bivalve, Veneri cardia hornii s.s.; Delectopecten cf. D. vancouverensis sanjuanensis; Turritella uvasana hendoni. These specimens are shown at 150 percent of the dimensions on Plates 1 and 3. Use of trade, product, or firm names in this report is for descriptive purposes only and does not consitute endorsement by the Washington Division of Geology and Earth Resources. This report is available from: Publications Washington Department of Natural Resources Division of Geology and Earth Resources P.O. Box 47007 Olympia, WA 98504-7007 Price $ 1.85 Tax (Stale residenl.t only) .15 Total $ 2.00 Mail orders must be prepaid; please add $1.00 to each order for postage and handling. Make checks payable to the Department of Natural Resources. -

THE LISTING of PHILIPPINE MARINE MOLLUSKS Guido T

August 2017 Guido T. Poppe A LISTING OF PHILIPPINE MARINE MOLLUSKS - V1.00 THE LISTING OF PHILIPPINE MARINE MOLLUSKS Guido T. Poppe INTRODUCTION The publication of Philippine Marine Mollusks, Volumes 1 to 4 has been a revelation to the conchological community. Apart from being the delight of collectors, the PMM started a new way of layout and publishing - followed today by many authors. Internet technology has allowed more than 50 experts worldwide to work on the collection that forms the base of the 4 PMM books. This expertise, together with modern means of identification has allowed a quality in determinations which is unique in books covering a geographical area. Our Volume 1 was published only 9 years ago: in 2008. Since that time “a lot” has changed. Finally, after almost two decades, the digital world has been embraced by the scientific community, and a new generation of young scientists appeared, well acquainted with text processors, internet communication and digital photographic skills. Museums all over the planet start putting the holotypes online – a still ongoing process – which saves taxonomists from huge confusion and “guessing” about how animals look like. Initiatives as Biodiversity Heritage Library made accessible huge libraries to many thousands of biologists who, without that, were not able to publish properly. The process of all these technological revolutions is ongoing and improves taxonomy and nomenclature in a way which is unprecedented. All this caused an acceleration in the nomenclatural field: both in quantity and in quality of expertise and fieldwork. The above changes are not without huge problematics. Many studies are carried out on the wide diversity of these problems and even books are written on the subject. -

Gofas XP 95-104

Bollettino Malacologico, Roma, 39 (5-8): 95-104, [2003] 2004 - Società Italiana di Malacologia Nomenclature of the smaller Mediterranean Cerithium species Serge Gofas, Vittorio Garilli & Marie-Catherine Boisselier-Dubayle KEY WORDS: Cerithiidae, Mediterranean, taxonomy, lectotype designations. ABSTRACT The Mediterranean morphotypes generally confused under the name Cerithium rupestre have been shown to belong to two different species. The cor- rect name for one of the species, living in very shallow rocky areas including splashpools, is Cerithium lividulum Risso,1826, and for the other, usual- ly living in the shallow infralittoral community of photophilous algae, C. renovatum Monterosato, 1884. Type material is figured for all nominal species in this species group introduced prior to 1900, and for some of the species proposed later. Orientations for future work in the taxonomy of this species group are suggested. RIASSUNTO E’ stato mostrato che le entità morfologiche generalmente confuse sotto il nome Cerithium rupestre appartengono a due specie distinte. I nomi corretti per questi taxa sono Cerithium lividulum Risso, 1826, per la specie vivente su fondali rocciosi in acque più superficiali dell’infralitorale superiore e nelle pozze di marea, e Cerithium renovatum Monterosato, 1884, per la specie solitamente vivente su fondali infralitorali ricoperti da alghe fotofile. Cerithium lividulum ha una conchiglia robusta con giri appena convessi, coste assiali talora tuberculate e cordoni spirali piani. La colorazione è data da screziature bruno-verdastre decorrenti spiralmente su uno sfondo bianco. La conchiglia di Cerithium renovatum è più piccola (inferiore ai 20 mm nel materiale esaminato), più delicata e snella, e presenta una serie regolare di tubercoli, costantemente di colore bianco, che iniziano nei primi giri e raggiungono il loro massimo sviluppo in corrispondenza del penultimo. -

Constructional Morphology of Cerithiform Gastropods

Paleontological Research, vol. 10, no. 3, pp. 233–259, September 30, 2006 6 by the Palaeontological Society of Japan Constructional morphology of cerithiform gastropods JENNY SA¨ LGEBACK1 AND ENRICO SAVAZZI2 1Department of Earth Sciences, Uppsala University, Norbyva¨gen 22, 75236 Uppsala, Sweden 2Department of Palaeozoology, Swedish Museum of Natural History, Box 50007, 10405 Stockholm, Sweden. Present address: The Kyoto University Museum, Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan (email: [email protected]) Received December 19, 2005; Revised manuscript accepted May 26, 2006 Abstract. Cerithiform gastropods possess high-spired shells with small apertures, anterior canals or si- nuses, and usually one or more spiral rows of tubercles, spines or nodes. This shell morphology occurs mostly within the superfamily Cerithioidea. Several morphologic characters of cerithiform shells are adap- tive within five broad functional areas: (1) defence from shell-peeling predators (external sculpture, pre- adult internal barriers, preadult varices, adult aperture) (2) burrowing and infaunal life (burrowing sculp- tures, bent and elongated inhalant adult siphon, plough-like adult outer lip, flattened dorsal region of last whorl), (3) clamping of the aperture onto a solid substrate (broad tangential adult aperture), (4) stabilisa- tion of the shell when epifaunal (broad adult outer lip and at least three types of swellings located on the left ventrolateral side of the last whorl in the adult stage), and (5) righting after accidental overturning (pro- jecting dorsal tubercles or varix on the last or penultimate whorl, in one instance accompanied by hollow ventral tubercles that are removed by abrasion against the substrate in the adult stage). Most of these char- acters are made feasible by determinate growth and a countdown ontogenetic programme.