Comment Chârost Vécut La Révolution De 1789

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Des Relais Assistants (Es) Maternels (Les

LISTE DES RELAIS ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES) ADRESSE SECTEURS COUVERTS ALLOUIS RAMPE « A Petits Pas » ALLOUIS, MEHUN SUR YEVRE 02.48.20.51.74. 26 rue du Chemin Vert [email protected] 18500 ALLOUIS CDC Terres du Haut Berry Acheres, Allogny, Aubinges, Azy, Brecy, Fussy, Henrichemont, Humbligny, Les Aix d’Angillon, La Chapelotte, Menetou Salon, Montigny, Morogues, Moulins/Yevre, Neuilly en Sancerre, Neuvy deux Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Rians, St Ceols, St Eloy de Gy, St Georges/Moulon, St Martin d’Auxigny, St Palais, Ste Solange, Soulangis, Vasselay, Vignoux ss les Aix CDC Vierzon Sologne Berry Dampierre en Graçay, Genouilly, Graçay, Méry/Cher, Nohant en Graçay, St Georges/La Prée, St Hilaire de Court, St Outrille, Thénioux ARGENT / SAULDRE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. 7 rue du 4 septembre Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18410 ARGENT SUR SAULDRE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AUBIGNY / NERE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. Allée du Printemps Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18700 AUBIGNY SUR NERE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AVORD RAMPE « La Septaine » CDC La Septaine 06.18.56.47.61 ou ZAC Les Alouettes Avord, Baugy, Chaumoux -

Avis De La Mission Régionale D'autorité Environnementale Centre-Val De

Centre-Val de Loire Avis de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire sur le projet de parc éolien de Saint-Ambroix Est (18) Autorisation environnementale n°2021-3193 Avis n°2021-3193 du 13 avril 2021 Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire I. Préambule relatif à l’élaboration de l’avis Conformément à la délégation qui lui a été donnée lors de la séance de la MRAe du 2 avril 2021 cet avis relatif à l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Saint-Ambroix (18) a été rendu par Christian Le COZ après consultation des autres membres. Le délégataire atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. Conformément au 3° de l’article R. 122-6 et du I de l’article 122-7 du code de l’environnement, la MRAe a été saisie du dossier de demande d’avis. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable à celui-ci. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent. Au fil de l’avis, l’autorité environnementale peut être amenée à s’exprimer spécifiquement sur les différents volets du dossier, qu’il s’agisse de la qualité de l’étude d’impact ou de la prise en compte de l’environnement par le projet. -

A R R Ê T É N° 2015-1-0843 Du 11 Août 2015 Portant Extension Des

PRÉFÈTE DU CHER Préfecture Direction des collectivités locales et des affaires financières Bureau des affaires financières et de l’intercommunalité A R R Ê T É n° 2015-1-0843 du 11 août 2015 Portant extension des compétences de la communauté de communes Fercher Pays Florentais La Préfète du Cher, Chevalier de la Légion d'Honneur VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5214-16, VU l’arrêté préfectoral n°2000-1-1725 du 29 décembre 2000 modifié portant création de la communauté de communes Fercher Pays Florentais, VU la délibération du conseil communautaire en date du 8 avril 2015, notifiée le 16 avril 2015, proposant de prendre la compétence « infrastructures de recharge nécessaires à l’usage de véhicules électriques et hybrides rechargeables » au sein de la compétence obligatoire « aménagement de l’espace » à compter du 1er août 2015, VU les délibérations favorables des conseils municipaux des communes de Civray (6 juin 2015), Lunery (5 mai 2015), Plou (2 juin 2015), Primelles (29 mai 2015), Saugy (25 juin 2015), Saint-Caprais (19 mai 2015), Saint-Florent-sur-Cher (28 mai 2015) et Villeneuve-sur-Cher (19 mai 2015), VU l’absence de délibération du conseil municipal de la commune de Mareuil sur Arnon valant accord tacite sur ce projet de nouvelle compétence, VU la délibération du conseil communautaire en date du 8 avril 2015, notifiée le 16 avril 2015, proposant de prendre la compétence « plan local d’urbanisme (intercommunal), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » -

Departement Du Cher Marche De Prestations De Services 0- Reglement De La Consultation (R.C.) Controle Des Installations D'assa

0 DEPARTEMENT DU CHER ~~~~~~ MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES 0- REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) CONTROLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Maître de l’Ouvrage : Monsieur Le Président Entité Adjudicatrice du SMEACL de CHATEAUNEUF SUR CHER LAPAN 3, Grande Rue 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER Mode de dévolution : Marché par procédure adaptée selon les articles L2123-1 et L2323-1 du Code de la Commande Publique Comptable public assignataire des paiements : Trésorerie de SAINT AMAND-MONTROND DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Lundi 15 juin 2020 à 12 heures Exclusivement par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation www.centreofficielles.com - SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE CHATEAUNEUF SUR CHER - LAPAN - -- Contrôle des installations d’assainissement non collectif – - 1/9 - R.C. - REGLEMENT DE LA CONSULTATION SOMMAIRE ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONSULTATION ..................................................................... 2 ARTICLE 2 — CONDITIONS DE LA CONSULTATION ........................................................ 2 2.1. PROCEDURE DE CONSULTATION ............................................................................................ 2 2.2. DECOMPOSITION EN LOTS ET EN TRANCHES ....................................................................... 2 2.3. COMPLEMENTS A APPORTER AU CCTP ................................................................................. 2 2.4. VARIANTES ................................................................................................................................... -

1 Rapport D'activités 2019

COMMUNAUTE DE COMMUNES FerCher-Pays Florentais RAPPORT D’ACTIVITES 2019 Hôtel de Communauté FerCher-Pays Florentais 1 SOMMAIRE I. PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FERCHER-PAYS FLORENTAIS ... p.3 Les élus ................................................................................................................................. p.4 Les compétences ................................................................................................................... p.5 Compétences obligatoires ...................................................................................................... p.5 Compétences optionnelles ..................................................................................................... p.5 Les commissions .................................................................................................................... p.6 Le personnel .......................................................................................................................... p.6 II. LES SITES ET EQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX ....................................................... P.7 Le point info-tourisme / Accueil ............................................................................................. p.7 Les campings intercommunaux .............................................................................................. p.7 Le Gîte de Plou ...................................................................................................................... p.8 Les chemins de randonnée .................................................................................................... -

Communauté De Communes Cœur De Berry Membres Du Conseil Communautaire

Communauté de Communes Cœur de Berry Membres du Conseil Communautaire FONCTION NOM Fonction Municipale Commune Type Président Monsieur Jean-Louis SALAK Maire Mehun-sur-Yèvre Titulaire 1er vice-président en charge Monsieur Rémy POINTEREAU Maire Lazenay Titulaire de l'administration générale et des finances 2ème vice-présidente en charge Madame Elisabeth MATHIEU 1er Maire-Adjoint Mehun-sur-Yèvre Titulaire du tourisme et de la communication 3ème vice-président Monsieur Alain MORNAY Maire Méreau Titulaire en charge de l'assainissement et du SPANC 4ème vice-président en charge Monsieur Jean-Michel RIO Maire Allouis Titulaire du développement économique et des appels d'offre 5ème vice-président en charge Monsieur Dominique LEVEQUE Maire Massay Titulaire de la voirie 6ème vice-présidente en charge Madame Laure GRENIER RIGNOUX 1er Maire-Adjoint Foëcy Titulaire de la petite enfance 7ème vice-président en charge Monsieur Jean-Sylvain GUILLEMAIN 2ème Maire-Adjoint Lury sur Arnon Titulaire des déchetteries et des ordures ménagères 8ème vice-président en charge Monsieur Jean-Pierre CHALMIN 1er Maire-Adjoint Brinay Titulaire de l'éclairage public, des illuminations festives et du numérique 9ème membre du bureau Monsieur Bernard BAUCHER Maire Brinay Titulaire 10ème membre du bureau Madame Blanche-Marie BEGHIN Maire Preuilly Titulaire 11ème membre du bureau Madame Monique CONVERGNE Maire Limeux Titulaire 12 ème membre du bureau Monsieur Alain DOS REIS Maire Sainte-Thorette Titulaire 13ème membre du bureau Monsieur Christian GATTEFIN 6ème Maire-Adjoint -

Pays Des Trois Provinces.Indd

Pays des Trois Provinces Liste des villes d’intervention de l’HAD Pays des Trois Provinces à Vierzon Achères Concressault Lazenay Ainay-le-Vieil Condé Le Châtelet Aize Contres Le Noyer Allouis Corquoy Le Pondy Ambrault Couargues Léré Anjouin Coust Les Bordes Lizeray Arcomps Crézançay-sur-Cher Lignières Ardenais Crézancy-en-Sancerre Limeux Argent sur Sauldre Culan Liniez Arpheuilles Dampierre en Gracay Loye-sur-Arnon Assigny Dampierre-en-Crot Luçay-le-Libre Aubigny sur Nère Diou Lury sur Arnon Bagneux Drevant Maisonnais Bannay Dun-le-Poëlier Marçais Bannegon Dun-sur-Auron Massay Barlieu Ennordres Mehun sur Yèvre Beddes Epineuil-le-Fleuriel Meillant Belleville-sur-Loire Farges-Allichamps Menetou sur Nahon Berry-Bouy Faverdines Menetou-Râtel Bessais-le-Fromental Feux Ménétréol-sous-Sancerre Blancafort Foëcy Ménétréols-sous-Vatan Bommiers Fontenay Ménétrols-sur-Sauldre Boulleret Gardefort Méreau Bouzais Genouilly Méry sur Cher Brinay Giroux Méry-ès-Bois Brinon sur Sauldre Gracay Meunet-Planches Brives Guilly Meunet-sur-Vatan Bruère-Allichamps Henrichemont Migny Bué Humbligny Montigny Bussy Ids-Saint-Roch Montlouis Buxeuil Ineuil Morlac Cerbois Issoudun Nancay Chabris Ivoy le Pré Neuilly-en-Sancerre Chalivoy-Milon Jalognes Neuvy sur Barangeon Chambon Jars Neuvy-deux-Clochers Charenton-du-Cher La Celette Neuvy-Pailloux Châteaumeillant La Celle Nohant-en-Gracay Châteauneuf-sur-Cher La Celle-Condé Nozières Chavannes La Champenoise Oizon Chéry La Chapelle d’Angillon Orcenais Chezal-Benoît La Chapelle Saint Laurian Orval Chouday La Chapelotte Orville -

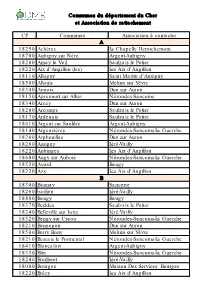

CP Communes Association À Contacter 18250 Achères La

Communes du département du Cher et Association de rattachement CP Communes Association à contacter A 18250 Achères La Chapelle Henrichemont 18700 Aubigny sur Nère Argent-Aubigny 18200 Ainay le Veil Saulzais le Potier 18220 Aix d'Angillon (les) Les Aix d'Angillon 18110 Allogny Saint Martin d'Auxigny 18500 Allouis Mehun sur Yèvre 18340 Annoix Dun sur Auron 18150 Apremont sur Allier Nérondes-Sancoins 18340 Arcay Dun sur Auron 18200 Arcomps Saulzais le Potier 18170 Ardenais Saulzais le Potier 18410 Argent sur Sauldre Argent-Aubigny 18140 Argenvières Nérondes-Sancoins-La Guerche 18200 Arpheuilles Dun sur Auron 18260 Assigny Léré-Vailly 18220 Aubinges Les Aix d'Angillon 18600 Augy sur Aubois Nérondes-Sancoins-La Guerche 18520 Avord Baugy 18220 Azy Les Aix d'Angillon B 18300 Bannay Sancerre 18260 barlieu Léré-Vailly 18800 Baugy Baugy 18370 Beddes Saulzais le Potier 18240 Belleville sur Loire Léré-Vailly 18520 Bengy sur Craon Nérondes-Sancoins-La Guerche 18210 Bennegon Dun sur Auron 18500 Berry Bouy Mehun sur Yèvre 18210 Bessais le Fromental Nérondes-Sancoins-La Guerche 18410 Blancafort Argent-Aubigny 18350 Blet Nérondes-Sancoins-La Guerche 18240 Boulleret Léré-Vailly 18000 Bourges Maison Des Services Bourges 18220 Brécy Les Aix d'Angillon 18120 Brinay Mehun sur Yèvre 18410 Brinon sur Sauldre Argent-Aubigny 18300 Bué Sancerre 18130 Bussy Dun sur Auron C 18120 Cerbois Mehun sur Yèvre 18130 Chalivoy Milon Dun sur Auron 18190 Chambon Chateauneuf/Lignières 18210 Charenton sur Cher Dun sur Auron 18140 Charentonnay baugy 18350 Charly Nérondes-Sancoins-La -

Guide De Tri SICTOM Champagne Berrichonne

Champagne Berrichonne Police : Aldo Semi Bold Cyan 70% + Magenta 22% + Jaune 23% Cyan 25% + Magenta 40% + Jaune 65% GUIDEDégradé : Cyan 12% + jaune 100% > Cyan 40% PRATIQUEChampagne Berrichonne DU TRI DES DÉCHETS Aize | Ambrault | Bommiers | Brives | Chouday | Civray Condé | Fontenay | Giroux | Guilly | La Champenoise La Chapelle-Saint-Laurian | Liniez | Lizeray | Luçay-le-Libre Lunery-Rosières | Mareuil | Ménétréols-sous-Vatan Meunet-Planches | Meunet-sur-Vatan | Neuvy-Pailloux Plou | Primelles | Pruniers | Reboursin | Saint-Aoustrille Saint-Aubin | Saint-Caprais | Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florentin | Saint-Pierre-de-Jards | Saint-Valentin Sainte-Fauste | Saugy | Thizay | Vatan Villeneuve-sur-Cher | Vouillon SOMMAIRE P.3 le mot du président P.4-5 le sac jaune + les journaux / magazines P.6-7 le verre + les ordures ménagères P.8-9 les déchetteries P.10-11 les DEEE + les DEA P.12 les déchets verts P.13 la seconde vie des emballages + les gestes simples P.14 les symboles et les éco-organismes P.15 le saviez vous? P.16 les jours de collecte par commune 2 LE MOT DU PRÉSIDENT e guide du tri, remis à jour, est fait pour vous aider à prendre la bonne décision et éviter les erreurs. L’étude réalisée par le SICTOM sur le contenu des sacs noirs montre que 22% du sac pourrait être valorisé ou apporté en déchetterie. CIl faut se souvenir que le sac noir est enfoui, que son traitement a un coût de plus en plus important, et qu’il mettra de très nombreuses années avant de disparaitre, au contraire des sacs jaunes, ou des containers dans les points d’apports volontaires dont le contenu est trié et valorisé. -

Extrait Du Registre Des Deliberations Du Comite Intercommunal

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE CHAROST– ST FLORENT SUR CHER EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE INTERCOMMUNAL N° 002/19/06/2017 EXERCICE 2017 Indemnité de Fonction de la Présidente Membres en exercice : 28 L’an deux mil dix-sept, le 19 juin à 18h30, le Comité Intercommunal du SITS Présents : 06 de Chârost – St Florent, légalement re-convoqué en session ordinaire, suite à er Suf. Exprimés : 09 l’absence de quorum lors de la séance du 1 juin 2017, s'est réuni en la Salle Votes Pour : 09 des délibérations de la Mairie de St Florent/Cher, sous la présidence de Madame C. LOZACH-SIRET. Votes Contre : 00 Secrétaire de séance : M. PRIEUX Abstentions : 00 Date de convocation : 2 Juin 2017. Etaient présents : M. PRIEUX de Lunery – Mme SENUT de Plou– Mme SANTOSUOSSO de St Caprais – Mme TORNY de Saugy – Mmes GAILLARD et LOZACH-SIRET de Villeneuve/Cher. Etaient excusés : Mme DLUS de Charost – Mmes PAZOS-MONVOISIN et PIROT de Civray – Mme FOSSE et M. MALIN de Lapan – Mme TRAMUNT de Plou – Mme THURNYESSEN de Primelles – M. TABARD de St Florent/Cher – M. MONTCHARMONT de Saugy. Etaient absents : Mme PETIT de Charost – M. BATAILLER et FAINEANT de Corquoy – Mme RAMOS de Lunery – Mme AOUDAR et M. FOUGERON de Poisieux – M. BONNET de Primelles – M. LALOEUF et M. MATHET de St Ambroix – Mme MIGNARD de St Caprais – Mme BOUCHER DE St Florent/Cher – M. DUPARQUET et Mme JOCHYMS de Ste Lunaise. Ont donné « pouvoir » : Mme DLUS à M. PRIEUX – Mme PIROT à Mme LOZACH-SIRET – M. MONTCHARMONT à Mme TORNY. -

BASE DEL Au 9 Oct 2019

Délégués de la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE ECHELON LOCAL – CHAMPAGNE SUD NOM Prénom MANDATAIRE COL T/S QUALITE COMMUNE CANTON DE CHAROST BLIN MARTINE 1 S CIVRAY FONTAINE GINETTE 1 S SAINT AMBROIX GAEC DU COUDRAY JANSEN JULIEN 3 S CIVRAY GPT EMPLOYEURS MOULIN DE SAUGY PERRET BRUNO 3 T SAUGY LEGRAND DANIEL 1 S CIVRAY LESEC JEAN LOUIS 1 T VILLENEUVE SUR CHER MAROIS JOHNNY 2 T MEMBRE DU BUREAU ST FLORENT SUR CHER NIVET MARIE-JOSEE 1 T PRESIDENT CIVRAY PAVIOT JEAN-MARIE 3 S CIVRAY SIRET-COURTAUD ANNIE 1 T MEMBRE DU BUREAU BOURGES SUZANNE BERNARD 1 S SAINT AMBROIX THOMAZIC ERIC 2 T MEMBRE DU BUREAU CIVRAY TISSERAND JACQUES 2 T ADMINISTRATEUR ST FLORENT SUR CHER TRUMEAU ETIENNE 1 T SECRETAIRE LUNERY EARL DU CARROIR DU GUE DYCKERHOFF BENEDICTE3 T MEMBRE DU BUREAU PLOU CANTON DE CHATEAUNEUF SUR CHER EARL GAURY BURET BURET NELLY 3 T MEMBRE DU BUREAU VENESMES GAUTIER JEAN-CLAUDE 1 S CHAMBON HOFSTEDE WILLEMTJE 1 T CHAVANNES JOUANIN DENIS 1 T VICE-PRESIDENT CHATEAUNEUF SUR CHER LIMOUSIN GUY 1 T VENESMES MESLIER THIERRY 1 S CHAVANNES MOREAU MARIE-CHRISTINE 2 T MEMBRE DU BUREAU CHATEAUNEUF SUR CHER NIVET ODILE 2 T MEMBRE DU BUREAU CHATEAUNEUF SUR CHER RENAUDAT FABRICE 1 S CHAVANNES VINCENT HERVE 2 T UZAY LE VENON CANTON DE DUN SUR AURON BRANSARD JEAN-PHILIPPE 1 T ST GERMAIN DES BOIS EARL DU BOURG PICOT PICOT FRANCOIS 3 S BUSSY JACOB ALAIN 1 T VICE-PRESIDENT DUN SUR AURON LABORIE DENIS 2 T DUN SUR AURON LAINE JEAN-PAUL 1 T CHALIVOY MILON PIET PHILIPPE 1 S DUN SUR AURON SAILLANT HERVE 1 S ST DENIS DE PALIN THIGOULET PIERRE 2 T CHALIVOY MILON THOMAS DANIEL 1 S BUSSY VACHER PHILIPPE 2 T DUN SUR AURON VANDECASTEELE GUY 3 T BUSSY CANTON DE LEVET BEGUIN NATHALIE 1 S MEMBRE DU BUREAU ARCAY BOONMAN JOHANNES 1 T TROUY CHARPENTIER HUGUES 1 T VORLY COLSON BENOIT 1 T LEVET FOUQUET JEAN-LUC 2 T TROUY GUERIN ALAIN 2 T MEMBRE DU BUREAU TROUY LAURIOUX FRANCK 1 S ARCAY NERON NATHALIE 1 T ADMINISTRATEUR ARCAY SCEA POM'BALADE MABIRE MARC 3 T VICE-PRESIDENT LEVET SCEA ROUX ROUX JEAN-CLAUDE 3 S ARCAY SZWIEC AGNES 2 T MEMBRE DU BUREAU LEVET MAJ au 10 Oct 2019. -

Of Regulation (EEC) No 2081/92 on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin

2.10.2003EN Official Journal of the European Union C 236/27 Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin (2003/C 236/07) This publication confers the right to object to the application pursuant to Articles 7 and 12d of the abovementioned Regulation. Any objection to this application must be submitted via the competent authority in a Member State, in a WTO member country or in a third country recognised in accordance with Article 12(3) within a time limit of six months from the date of this publication. The arguments for publication are set out below, in particular under 4.6, and are considered to justify the application within the meaning of Regulation (EEC) No 2081/92. COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: ARTICLE 5 PDO (x) PGI ( ) National application No: — 1. Responsible department in the Member State Name: Institut National des Appellations d'Origine Address: 138, avenue des Champs-Elysées — F-75008 Paris Tel. (33-1) 45 62 54 75 Fax (33-1) 42 25 57 97. 2. Applicant group 2.1. Name: Syndicat Interprofessionnel de la pyramide de Valençay 2.2. Address: Mairie de Valençay — F-36600 Valençay 2.3. Composition: Producer/processor (x) other ( ). 3. Type of product: Cheese — class 1-3. 4. Specification (Summary of requirements under Article 4(2)) 4.1. Name: ‘Valençay’ 4.2. Description: Valençay is a soft cheese made from goat's milk in the shape of a truncated pyramid, ripened, with a surface mould which is mostly light grey to blue grey in colour.