Cinema E Outras Artes I

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annual Report and Accounts 2004/2005

THE BFI PRESENTSANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 2004/2005 WWW.BFI.ORG.UK The bfi annual report 2004-2005 2 The British Film Institute at a glance 4 Director’s foreword 9 The bfi’s cultural commitment 13 Governors’ report 13 – 20 Reaching out (13) What you saw (13) Big screen, little screen (14) bfi online (14) Working with our partners (15) Where you saw it (16) Big, bigger, biggest (16) Accessibility (18) Festivals (19) Looking forward: Aims for 2005–2006 Reaching out 22 – 25 Looking after the past to enrich the future (24) Consciousness raising (25) Looking forward: Aims for 2005–2006 Film and TV heritage 26 – 27 Archive Spectacular The Mitchell & Kenyon Collection 28 – 31 Lifelong learning (30) Best practice (30) bfi National Library (30) Sight & Sound (31) bfi Publishing (31) Looking forward: Aims for 2005–2006 Lifelong learning 32 – 35 About the bfi (33) Summary of legal objectives (33) Partnerships and collaborations 36 – 42 How the bfi is governed (37) Governors (37/38) Methods of appointment (39) Organisational structure (40) Statement of Governors’ responsibilities (41) bfi Executive (42) Risk management statement 43 – 54 Financial review (44) Statement of financial activities (45) Consolidated and charity balance sheets (46) Consolidated cash flow statement (47) Reference details (52) Independent auditors’ report 55 – 74 Appendices The bfi annual report 2004-2005 The bfi annual report 2004-2005 The British Film Institute at a glance What we do How we did: The British Film .4 million Up 46% People saw a film distributed Visits to -

Alain Corneau Patrick Schupp

Document generated on 09/30/2021 2:57 a.m. Séquences La revue de cinéma Alain Corneau Patrick Schupp Number 157, March 1992 URI: https://id.erudit.org/iderudit/50192ac See table of contents Publisher(s) La revue Séquences Inc. ISSN 0037-2412 (print) 1923-5100 (digital) Explore this journal Cite this document Schupp, P. (1992). Alain Corneau. Séquences, (157), 33–37. Tous droits réservés © La revue Séquences Inc., 1992 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ INTERVIEW Alain Corneau Alain Corneau présente Tous les matins du monde qui tranche vraiment sur ses films antérieurs. On trouve dans cette oeuvre une esthétique et un ascétisme qui confinent à la beauté suprême. En lisant cette interview, le lecteur se rendra compte de l'exigence de ce cinéaste qui parvient à une maîtrise étonnante de son art. Patrick Schupp MARS 1992 tVIEW Séquences — Alain Corneau, dès vos premiers films, vous semblez fort préoccupé par la musique qui accompagne vos images. Pour Police Python 357, vous retenez les services de Georges Delerue, vous illustrez La Menace et Série Noire avec le jazz, vous choisissez Philippe Sarde qui vous fait un poème symphonique à la Chausson dans Fort Saganne, tandis que le quintette en ut de Schubert sous-tend les images de Nocturne Indien, le film précédant Tous les matins du monde. -

Texto, Género Y Discurso En El Ámbito Francófono Tomás Gonzalo Santos Mª Victoria Rodríguez Navarro Ana T

TOMÁS GONZALO SANTOS, Mª VICTORIA RODRÍGUEZ NAVARRO ANA T. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ y JUAN MANUEL PÉREZ VELASCO (Eds.) TEXTO, GÉNERO Y DISCURSO EN EL ÁMBITO FRANCÓFONO TOMÁS GONZALO SANTOS Mª VICTORIA RODRÍGUEZ NAVARRO ANA T. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN MANUEL PÉREZ VELASCO (Editores) TEXTO, GÉNERO Y DISCURSO EN EL ÁMBITO FRANCÓFONO SEPARATA Alain Corneau, interprète cinématographique du discours littéraire d’Amélie Nothomb Ángeles Sánchez Hernández AQUILAFUENTE, 216 © Ediciones Universidad de Salamanca y los autores 1.ª edición: marzo, 2016 I.S.B.N.: 978-84-9012-516-8 Depósito legal: S.115-2016 Motivo de cubierta: Antigua Librería de la Universidad de Salamanca (detalle) Este volumen ha sido editado gracias a la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Asociación de Francesistas de la Universidad Española y el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca La obra ha sido coordinada por Tomás Gonzalo Santos Ediciones Universidad de Salamanca Plaza San Benito, s/n E-37002 Salamanca (España) http://www.eusal.es [email protected] Impreso en España - Printed in Spain Composición: Cícero, S. L. Tel.: 923 123 226 37007 Salamanca (España) Impresión y encuadernación: Imprenta Kadmos Tel.: 923 281 239 37002 Salamanca (España) Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro pueden reproducirse ni transmitirse sin permiso escrito de Ediciones Universidad de Salamanca ♠ CEP. Servicio de Bibliotecas TEXTO, género y discurso en el ámbito francófono / Tomás Gonzalo Santos [y otros] (editores). —1a. ed.—Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2016 976 p. — (Colección Aquilafuente ; 216) Textos en español y francés Recoge parte de las comunicaciones presentadas en el XVII coloquio de la Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española. -

Faire Parler La Musique

Faire parler la musique... À propos de Tous les matins du monde, récit, texte et scénario de Pascal Quignard, film d'Alain Corneau, musique de Monsieur de Sainte-Colombe et de Marin Marais, interprétation musicale par (et sous le direction de) Jordi Savall. Jean Fisette Université du Québec à Montréal Cet article a paru dans: Protée, 25-2, automne, 1997, (Numéro thématique intitulé: *Musique et procès de sens+) p 85-97. Un signe musical est-il concevable? La musique ne soustrait pas le sens pour le révéler (…); elle le rend volatile et fugace dans l'acte même par lequel elle le révèle. On pourrait dire de la musique ce que dit Héraclite de l'oracle de Delphes: manteion oute legei oute kruptei, alla shmainei... (“il ne dit ni ne cache, il fait allusion”).1 (Vladimir Jankélévitch 1961: 63) Le débat cratylien opposant les tenants de la convention et de la nature motivée des sons touche la musique autant que la langue. Et dans le domaine de la musique encore plus que sur la scène linguistique, la position de la motivation du signe a connu à toutes les époques parmi ses défenseurs, les créateurs et les théoriciens les plus illustres, allant par exemple de Jean-Philippe Rameau2 à Jean-Jacques Rousseau qui fondaient leur position sur la capacité représentative de la musique3. C'est qu'en l'absence d'une double articulation dans la constitution du tissu musical, le postulat d'une capacité représentative fondée sur une similarité, imaginée sur la base d'une métaphore picturale, se pose d'une façon beaucoup plus complexe et nécessairement beaucoup plus fine que dans le domaine linguistique. -

Download Detailseite

Wettbewerb/IFB 2005 LES MOTS BLEUS WORTE IN BLAU WORDS IN BLUE Regie: Alain Corneau Frankreich 2004 Darsteller Clara Sylvie Testud Länge 114 Min. Vincent Sergi Lopez Format 35 mm, 1:1.85 Anna Camille Gauthier Farbe Muriel Mar Sodupe Claras Ehemann Cédric Chevalme Stabliste Annas Lehrerin Isabelle Petit-Jacques Buch Alain Corneau Vincents erste Dominique Mainard, Freundin Prune Lichtle nach dem Roman Vincents zweite „Leur histoire“ von Freundin Cécile Bois Dominique Mainard Baba Esther Gorintin Kamera Yves Angelo Muriels Tochter Gabrielle Lopes- Schnitt Thierry Derocles Benites Ton Pierre Gamet Muriels Sohn Louis Pottier-Arniaud Mischung Gérard Lamps Clara als Kind Clarisse Baffier Musik Christophe Claras Mutter Niki Zischka Jean-Michel Jarre Claras Vater Laurent Le Doyen Ausstattung Solange Zeitoun Claras Lehrerin Geneviève Yeuillaz Kostüm Julie Mallard Maske Sophie Benaiche Camille Gauthier Regieassistenz Vincent Trintignant Casting Gérard Moulevrier Pascale Beraud WORTE IN BLAU Produktionsltg. Frédéric Blum Anna ist ein kleines Mädchen von sechs Jahren, das sich weigert zu sprechen. Produzenten Michèle Petin Clara, ihre Mutter, wollte niemals lesen oder schreiben lernen. Einsam und Laurent Petin getrennt von der Welt betrachtet Anna ihre Mutter dabei, wie sie etwas in Co-Produktion France 3 Cinéma, ihre Taschen stopft oder wie sie etwas in den Saum ihrer Ärmel einnäht. Es Paris sind kleine Notizzettel, auf die Clara sich ihre Adresse hat schreiben lassen Produktion oder die Titel jener Bücher, die die Kleine so liebt, oder die Rezepte ihrer ARP liebsten Kuchen oder die Strophen ihrer Wiegenlieder. Denn es könnte pas- 13, rue Jean Mermoz sieren, dass sie sich für immer verlieren. Diese Notizzettel sind die einzige F-75908 Paris Wegzehrung, mit der das Kind versorgt ist, als es in die Schule für Taub- Tel.: 1-56 69 26 00 Fax: 1-45 63 83 37 stumme kommt. -

Copy UPDATED KAREOKE 2013

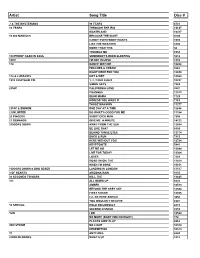

Artist Song Title Disc # ? & THE MYSTERIANS 96 TEARS 6781 10 YEARS THROUGH THE IRIS 13637 WASTELAND 13417 10,000 MANIACS BECAUSE THE NIGHT 9703 CANDY EVERYBODY WANTS 1693 LIKE THE WEATHER 6903 MORE THAN THIS 50 TROUBLE ME 6958 100 PROOF AGED IN SOUL SOMEBODY'S BEEN SLEEPING 5612 10CC I'M NOT IN LOVE 1910 112 DANCE WITH ME 10268 PEACHES & CREAM 9282 RIGHT HERE FOR YOU 12650 112 & LUDACRIS HOT & WET 12569 1910 FRUITGUM CO. 1, 2, 3 RED LIGHT 10237 SIMON SAYS 7083 2 PAC CALIFORNIA LOVE 3847 CHANGES 11513 DEAR MAMA 1729 HOW DO YOU WANT IT 7163 THUGZ MANSION 11277 2 PAC & EMINEM ONE DAY AT A TIME 12686 2 UNLIMITED DO WHAT'S GOOD FOR ME 11184 20 FINGERS SHORT DICK MAN 7505 21 DEMANDS GIVE ME A MINUTE 14122 3 DOORS DOWN AWAY FROM THE SUN 12664 BE LIKE THAT 8899 BEHIND THOSE EYES 13174 DUCK & RUN 7913 HERE WITHOUT YOU 12784 KRYPTONITE 5441 LET ME GO 13044 LIVE FOR TODAY 13364 LOSER 7609 ROAD I'M ON, THE 11419 WHEN I'M GONE 10651 3 DOORS DOWN & BOB SEGER LANDING IN LONDON 13517 3 OF HEARTS ARIZONA RAIN 9135 30 SECONDS TO MARS KILL, THE 13625 311 ALL MIXED UP 6641 AMBER 10513 BEYOND THE GREY SKY 12594 FIRST STRAW 12855 I'LL BE HERE AWHILE 9456 YOU WOULDN'T BELIEVE 8907 38 SPECIAL HOLD ON LOOSELY 2815 SECOND CHANCE 8559 3LW I DO 10524 NO MORE (BABY I'MA DO RIGHT) 178 PLAYAS GON' PLAY 8862 3RD STRIKE NO LIGHT 10310 REDEMPTION 10573 3T ANYTHING 6643 4 NON BLONDES WHAT'S UP 1412 4 P.M. -

Arn a Ud Borrel

©ARNAUD BORREL/ F COMME FILM POUR LES PHOTOS DU FILM ET ©CHRISTOPHE JEAUFFROY/ F COMME FILM POUR LES PHOTOS DE LA CAPTATION Jean-Louis Livi présente DISTRIBUTION À PARIS PRESSE STUDIOCANAL À PARIS 1, place du Spectacle LAURENT RENARD et LESLIE RICCI 92130 Issy-les-Moulineaux 53, rue du Faubourg Poissonnière Sortie le 26 septembre Tél. : 01 71 35 08 85 75009 Paris Durée : 1h55 Fax : 01 71 35 11 88 Tél. : 01 40 22 64 64 À CANNES À CANNES 21, rue des Frères Pradignac Laurent Renard MATHIEU PIERRE JEAN-NOËL ANNE ANNY HIPPOLYTE 06400 Cannes 06 19 91 13 58 [email protected] AMALRIC ARDITI BROUTE CONSIGNY DUPEREY GIRARDOT Tél. : 04 93 30 14 07 / 04 93 30 14 08 Leslie Ricci MICHEL MICHEL ANDRZEJ JEAN-CHRETIEN MICHEL LAMBERT Fax : 04 93 30 14 09 06 10 20 18 47 [email protected] PICCOLI ROBIN SEWERYN SIBERTIN-BLANC VUILLERMOZ WILSON L’histOIRE Antoine d’Anthac, célèbre auteur dramatique, convoque par-delà sa mort, tous les amis qui ont interprété sa pièce «Eurydice». Ces comédiens ont pour mission de visionner une captation de cette œuvre par une jeune troupe, la compagnie de la Colombe. L’amour, la vie, la mort, l’amour après la mort ont-ils encore leur place sur une scène de théâtre ? C’est à eux d’en décider. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises… JEAN ANOUILH Toujours à l’affiche des salles de spectacle aujourd’hui, Jean Anouilh (1910- 1987) commence sa carrière théâtrale en 1932. Il est l’auteur d’une quarantaine de pièces qu’il a lui-même regroupées sous des titres comme «Pièces roses», «Pièces noires», «Pièces brillantes», «Pièces grinçantes» ou «Pièces farceuses». -

Karaoke Mietsystem Songlist

Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

Dan Blaze's Karaoke Song List

Dan Blaze's Karaoke Song List - By Artist 112 Peaches And Cream 411 Dumb 411 On My Knees 411 Teardrops 911 A Little Bit More 911 All I Want Is You 911 How Do You Want Me To Love You 911 More Than A Woman 911 Party People (Friday Night) 911 Private Number 911 The Journey 10 cc Donna 10 cc I'm Mandy 10 cc I'm Not In Love 10 cc The Things We Do For Love 10 cc Wall St Shuffle 10 cc Dreadlock Holiday 10000 Maniacs These Are The Days 1910 Fruitgum Co Simon Says 1999 Man United Squad Lift It High 2 Evisa Oh La La La 2 Pac California Love 2 Pac & Elton John Ghetto Gospel 2 Unlimited No Limits 2 Unlimited No Limits 20 Fingers Short Dick Man 21st Century Girls 21st Century Girls 3 Doors Down Kryptonite 3 Oh 3 feat Katy Perry Starstrukk 3 Oh 3 Feat Kesha My First Kiss 3 S L Take It Easy 30 Seconds To Mars The Kill 38 Special Hold On Loosely 3t Anything 3t With Michael Jackson Why 4 Non Blondes What's Up 4 Non Blondes What's Up 5 Seconds Of Summer Don't Stop 5 Seconds Of Summer Good Girls 5 Seconds Of Summer She Looks So Perfect 5 Star Rain Or Shine Updated 08.04.2015 www.blazediscos.com - www.facebook.com/djdanblaze Dan Blaze's Karaoke Song List - By Artist 50 Cent 21 Questions 50 Cent Candy Shop 50 Cent In Da Club 50 Cent Just A Lil Bit 50 Cent Feat Neyo Baby By Me 50 Cent Featt Justin Timberlake & Timbaland Ayo Technology 5ive & Queen We Will Rock You 5th Dimension Aquarius Let The Sunshine 5th Dimension Stoned Soul Picnic 5th Dimension Up Up and Away 5th Dimension Wedding Bell Blues 98 Degrees Because Of You 98 Degrees I Do 98 Degrees The Hardest -

Lista Dal Nostro Repertorio Di Musica Dal Vivo – Controlla Le Novita’ Direttamente Sul Sito

SITO: WWW.MUSICADENTRO.IT – POSTA: [email protected] – TEL. 338 2692022 (Whatsapp) LISTA DAL NOSTRO REPERTORIO DI MUSICA DAL VIVO – CONTROLLA LE NOVITA’ DIRETTAMENTE SUL SITO ...PER CERCARE LA TUA CANZONE PREFERITA USA IL TASTO RICERCA DEL TUO LETTORE PDF E DIGITA UNA PAROLA I'M NOT IN LOVE 10CC WHAT'S UP 4 NON BLONDES BELLA VERA 883 - MAX PEZZALI CI SONO ANCH'IO 883 - MAX PEZZALI CISONOANCHIO 883 - MAX PEZZALI COME DEVE ANDARE 883 - MAX PEZZALI COME MAI 883 - MAX PEZZALI ECCOTI 883 - MAX PEZZALI GRAZIE MILLE 883 - MAX PEZZALI HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO 883 - MAX PEZZALI IL MONDO INSIEME A TE 883 - MAX PEZZALI IO CI SARÒ 883 - MAX PEZZALI LA REGOLA DELL’AMICO 883 - MAX PEZZALI LASCIATI TOCCARE 883 - MAX PEZZALI LO STRANO PERCORSO 883 - MAX PEZZALI L’UNIVERSO TRANNE NOI 883 - MAX PEZZALI NELLA NOTTE 883 - MAX PEZZALI NESSUN RIMPIANTO 883 - MAX PEZZALI NORD SUD OVEST EST 883 - MAX PEZZALI ROTTA PER CASA DI DIO 883 - MAX PEZZALI SEI UN MITO 883 - MAX PEZZALI SENZA AVERTI QUI 883 - MAX PEZZALI TE LA TIRI 883 - MAX PEZZALI TIENI IL TEMPO 883 - MAX PEZZALI UNA CANZONE D'AMORE 883 - MAX PEZZALI VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO 883 - MAX PEZZALI ‘A CITTA’ E PULECENELLA AA.VV. (NAPOLI) COMME FACETTE MAMMETA AA.VV. (NAPOLI) DICITENCELLO VUJE AA.VV. (NAPOLI) FUNICOLI’ FUNICULA’ AA.VV. (NAPOLI) LA LUNA MEZZ’O MARE AA.VV. (NAPOLI) LUNA CAPRESE AA.VV. (NAPOLI) MALAFEMMENA AA.VV. (NAPOLI) MUNASTERIO E SANTA CHIARA AA.VV. (NAPOLI) NINI' TIRABUCIO' AA.VV. (NAPOLI) NUN E' PECCATO AA.VV. -

The Top 7000+ Pop Songs of All-Time 1900-2017

The Top 7000+ Pop Songs of All-Time 1900-2017 Researched, compiled, and calculated by Lance Mangham Contents • Sources • The Top 100 of All-Time • The Top 100 of Each Year (2017-1956) • The Top 50 of 1955 • The Top 40 of 1954 • The Top 20 of Each Year (1953-1930) • The Top 10 of Each Year (1929-1900) SOURCES FOR YEARLY RANKINGS iHeart Radio Top 50 2018 AT 40 (Vince revision) 1989-1970 Billboard AC 2018 Record World/Music Vendor Billboard Adult Pop Songs 2018 (Barry Kowal) 1981-1955 AT 40 (Barry Kowal) 2018-2009 WABC 1981-1961 Hits 1 2018-2017 Randy Price (Billboard/Cashbox) 1979-1970 Billboard Pop Songs 2018-2008 Ranking the 70s 1979-1970 Billboard Radio Songs 2018-2006 Record World 1979-1970 Mediabase Hot AC 2018-2006 Billboard Top 40 (Barry Kowal) 1969-1955 Mediabase AC 2018-2006 Ranking the 60s 1969-1960 Pop Radio Top 20 HAC 2018-2005 Great American Songbook 1969-1968, Mediabase Top 40 2018-2000 1961-1940 American Top 40 2018-1998 The Elvis Era 1963-1956 Rock On The Net 2018-1980 Gilbert & Theroux 1963-1956 Pop Radio Top 20 2018-1941 Hit Parade 1955-1954 Mediabase Powerplay 2017-2016 Billboard Disc Jockey 1953-1950, Apple Top Selling Songs 2017-2016 1948-1947 Mediabase Big Picture 2017-2015 Billboard Jukebox 1953-1949 Radio & Records (Barry Kowal) 2008-1974 Billboard Sales 1953-1946 TSort 2008-1900 Cashbox (Barry Kowal) 1953-1945 Radio & Records CHR/T40/Pop 2007-2001, Hit Parade (Barry Kowal) 1953-1935 1995-1974 Billboard Disc Jockey (BK) 1949, Radio & Records Hot AC 2005-1996 1946-1945 Radio & Records AC 2005-1996 Billboard Jukebox -

French FILM Festival

VirginiaVCU Commonwealth University 9th Annual french FILM festival Welcomes French directors, actors and producers Jean Becker, Patrick Braoudé, Albert Dupontel, José Giovanni, Nelly Kaplan, Philippe Muyl, Raoul Peck, Pierre-Olivier Scotto, Nicolas Abraham, Claire Keim, Vincent Lecoeur, Mehdi Ortelsberg, Elie Semoun, Thierry de Ganay, Annie Miller, Stéphane Belaïsch, Eric Guirado, Mélanie Leroy, Nathan Miler, Xavier Mussel, Jean-Luc Perreard, Jérôme Salle, Marie Calderon March 30- April 1, 2001 Sponsor of all films www.frenchfilm.vcu.edu 9th Annual french FILM Contents festival Virginia Commonwealth University 2 Schedule and Event Information 3 Le Prince du Pacifique Enter the 5 Le Roi danse silent 7 Le Créateur auction of two 9 La Vache et le Président Sponsor of all films (Radio Disney family screening) round-trip 11 Un Crime au Paradis tickets to Paris. 13 Mon Père 15 Le Roman de Lulu Provided by All films have English subtitles. 17 Le truc See back registration page for details. 17 La tartine 18 Je suis un super héros 18 Des morceaux de ma femme Short Night ’ 19 Les aveugles 19 Le jour de grâce 20 Les filles du 12 Le communicateur Directors 20 21 La Chambre des Magiciennes 25 Lumumba 27 La Maladie de Sachs 29 Deuxième vie Daylight Savings Time starts Sunday, April 1, 2 a.m. 47 Registration Move your watches ahead one hour. 9th Annual french Information FILM Virginia Commonwealth University festival Les aveugles presented by director Jean-Luc Perreard Friday, March 30, 2001 Le jour de grâce presented by director Jérôme Salle and producer Marie Calderon 7 p.m.