Aux Morts De La Grande Guerre Dans Le Loiret

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recherche De Sites De Décharges Dans La Région De Montargis Rural

SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA RÉGION DE MONTARGIS (Loiret) RECHERCHE DE SITES DE DÉCHARGES DANS LA RÉGION DE MONTARGIS RURAL par N. DESPREZ et Cl. MARTINS BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL \ B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 63.00.12 Service géologique régional BASSIN DE PARIS 65, rue du général-Leclerc - B.P. 34, 77170 Brie-Comte-Robert Tél.: (1) 405.27.07 76 SGN 430 BDP * Brïe-Comte-Robert, Octobre 1976 SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION DE MONTARGIS RECHERCHE DE SITES DE DECHARGES DANS LA REGION DE MONTARGIS - RURAL RESUME A la demande du syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la Région de Montargis. le B.R.G.M. a entrepris une recherche de sites susceptibles de recevoir les rebuts de l'usine d'incinération. L'étude a été basée sur des considérations d'ordre géologique, hydrogéologique et d'environnement, afin de sauvegarder la qualité des eaux souterraines et l'environnement rural. Elle a tenu compte des différents aspects de la législation en vigueur. Après visite sur place, 21 sites ont été retenus. Ils concer- nent dans la majorité des cas des décharges en buttes. Ils constituent un semis totalisant près de 192 hectares. 76 SGN 430 BDP SOMMAIRE RESUME 1 - INTRODUCTION 1 2 - RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR 4 2-1 - Règlement sanitaire départemental du Loiret 4 2-2 - Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 22.2.1973. 5 2-3 - Circulaire du Ministère de l'Environnement -

2018 Verra La Réalisation D’Importants Travaux D’Assainissement En Partenariat Avec La Commune De Courtemaux

Mesdames, Messieurs L’année 2017 qui s’achève aura vu plusieurs projets aboutir. Les travaux de rénovation des lavoirs se sont achevés au premier trimestre 2017. Leur inauguration, à laquelle vous étiez invités a eu lieu en juin 2017. Vous trouverez le détail du financement dans les pages suivantes. Les études préalables aux futurs travaux d’assainissement se sont déroulées pendant le premier semestre. La mise en valeur de la commune par son fleurissement s’est poursuivie, récompensée par l’obtention d’un prix régional. Notre équipe municipale est arrivée à mi-mandat et les projets sont nombreux mais parfois limités par les finances. Après les baisses de dotations successives, une nouvelle alerte survient. Le gouvernement envisage la suppression de la taxe d’habitation. Comment cette baisse des recettes sera-t-elle compensée et le sera-t-elle? Encore de nouvelles incertitudes qui perturbent la gestion des communes. Malgré cela, nous poursuivons notre tâche. 2018 verra la réalisation d’importants travaux d’assainissement en partenariat avec la commune de Courtemaux. Vous en trouverez le descriptif dans ce bulletin. En janvier, la mise en ligne du nouveau site internet remanié vous offrira plus de services, plus de fonctionnalités, plus de modernité. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin d’améliorer la vie quotidienne dans notre commune. Le Conseil Municipal et le personnel communal se joignent à moi afin de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et une très belle année 2018 qui verra, nous l’espérons, la réalisation, pour vous et votre famille, de vos vœux les plus chers. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°R24-2020-197 Publié Le 11 Août

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°R24-2020-197 CENTRE-VAL DE LOIRE PUBLIÉ LE 11 AOÛT 2020 1 Sommaire DIRECCTE Centre-Val de Loire R24-2020-08-10-050 - ARRÊTÉ portant liste modifiée des candidatures des organisations syndicales recevables dans le cadre du scrutin relatif à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (1 page) Page 5 DRAAF R24-2020-08-10-011 - ARRÊTÉ relatif à une demande d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricolesMme POTTIER Astrid (45) (3 pages) Page 7 DRAAF Centre-Val de Loire R24-2020-08-10-021 - ARRÊTÉ relatif à une demande d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricolesBEETS Benoît (45) (3 pages) Page 11 R24-2020-08-10-022 - ARRÊTÉ relatif à une demande d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricolesBIZOUARNE François (45) (3 pages) Page 15 R24-2020-08-10-023 - ARRÊTÉ relatif à une demande d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricolesCOURTOIS Thierry (45) (3 pages) Page 19 R24-2020-08-10-024 - ARRÊTÉ relatif à une demande d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricolesCUDENNEC Yann (45) (3 pages) Page 23 R24-2020-08-10-025 - ARRÊTÉ relatif à une demande d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricolesDOREAU Christophe (45) (2 pages) Page 27 R24-2020-08-10-026 - ARRÊTÉ -

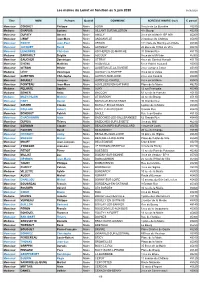

Les Maires Du Loiret En Fonction Au 5 Juin 2020 05/06/2020

Les maires du Loiret en fonction au 5 juin 2020 05/06/2020 Titre NOM Prénom Qualité COMMUNE ADRESSE MAIRIE (rue) C postal Monsieur COIGNET Philippe Maire ADON 9 route de La Bussière 45230 Madame CHAPUIS Lysiane Maire AILLANT-SUR-MILLERON 4 le Bourg 45230 Monsieur DUPATY Gérard Maire AMILLY 3 rue de la Mairie -BP 909 45209 Monsieur LIROT Jean-Marc Maire ANDONVILLE 2 impasse du Château 45480 Monsieur ROCHE Jean-Paul Maire ARDON 121 route de Marcilly-en-Villette 45160 Monsieur JACQUET David Maire ARTENAY 20 place de l'Hôtel de Ville 45410 Monsieur LEGENDRE Christian Maire ASCHERES-LE-MARCHE 31 Grande Rue 45170 Madame BARRAULT Brigitte Maire ASCOUX 9 rue de la Mi-Voie 45300 Monsieur GAUCHER Dominique Maire ATTRAY 4 rue du Général Hurault 45170 Monsieur CHENU Matthieu Maire AUDEVILLE 6 rue Robert Foucault 45300 Monsieur CITRON Olivier Maire AUGERVILLE-LA-RIVIERE 2 rue Jacques Cœur 45330 Madame LÉVY Véronique Maire AULNAY-LA-RIVIERE 9 rue de la Vallée 45390 Monsieur GUERTON Christophe Maire AUTRUY-SUR-JUINE 2 rue des Essarts 45480 Monsieur GIRAULT Jacques Maire AUTRY-LE-CHATEL 8 rue de la Mairie 45500 Monsieur POINTEAU Jean-Marc Maire AUVILLIERS-EN-GATINAIS Place de la Mairie 45270 Madame PELHATE Sophie Maire AUXY 12 rue Principale 45340 Madame BENIER Anita Maire BACCON 61 rue de la Planche 45130 Madame MAZY-VILAIN Michèle Maire LE BARDON 44 rue du Bourg 45130 Monsieur HABY Daniel Maire BARVILLE-EN-GATINAIS 40 Grande Rue 45340 Monsieur GIRARD Claude Maire BATILLY-EN-GATINAIS 6 place de la Mairie 45340 Monsieur POULAIN Hubert Maire BATILLY-EN-PUISAYE -

LE CARNET DU JOUR 13 Avotreécoutedanslerespect De Vossouhaits Et De Vosvaleurs

samedi 25 -dimanche26mars 2017 24, bd Edgar-Quinet 75014 PARIS Tél. :0143207452 LE CARNET DU JOUR www.maison-cahen.fr 13 Avotreécoutedanslerespect de vossouhaits et de vosvaleurs. PRÉVOIR • Uneanticipation desétapes et desdroits ORGANISER • Uneprise en main desdémarches ACCOMPAGNER • Un suiviau-delà desfunérailles Le marquis de Romance, Le Collègedes Bernardins M. Henri Belin, MmeYvesBugeaud, Le servicereçoit le comteetlacomtesse sonépoux, sonépouse, mariages GuydeRomance, propose un concert commémoration les annonces M. et MmeBrunoJacon, le lundi27mars 2017, Alain et Lola de Soucy, sesenfants, tous les dimanches TimothéetAnne-Charlotte à20 h30, Guy et Marie-LauredeSoucy, Pierre Bugeaud, de ROMANCE et joursfériés de Pascal HERVÉ Al'occasion du sesenfants, GillesetValérie Nathalie DELCOUR Vocello ou la liberté de créer BugeaudBinn, 9heures à13heures. partagentavec Apolline, 55e anniversaire Romain, Juliette, Martin BrigitteetHubert Borel, Renaud et Catherine la joie d'annoncerlanaissance de la fusillade etOscar, etleurs enfants DUHIL de BÉNAZÉ Avec l'ensemble Sequenza 9.3, de leur arrière-petit-fils, direction du 26 mars 1962, sespetits-enfants, par téléphone sont heureux de vous fairepart petit-fils et fils CatherineSimonpietri, rue d'isly, àAlger ontlaprofonde tristesse du mariagede 0156522727 et Henri Demarquette, ontlaprofondetristesse de vous fairepart du décès de Hippolyte violoncelle. lesfamillesdes victimes de faire part par télécopie Aurélia et Hugo vous invitent àune cérémonie du rappel àDieude M. Yves BUGEAUD le 3février 2017. Unetable ronde de recueillement qui sera célébré en l'église 0156522090 aura lieu à18h30, le dimanche26 mars 2017, survenule27février 2017, de Brie-Comte-Robert, par courriel pour présenterleconcert. à11 heures au mémorial Mme Henri BELIN àMontastruc-la-Conseillère ce samedi 25 mars 2017. national de la guerre d'Algérie, néeMichèleFourcade, (Haute-Garonne). -

Les Teneurs Maximales En Pesticides Dans Les Eaux Distribuées

LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES ! ! DANS LES EAUX DISTRIBUÉES ! Rouvres dans le Loiret en 2016 ! Saint-Jean Pannecières Sermaises 0,13 Pannecières ! Autruy ! ! Audeville ! Andonville sur-Juine Thignonville Malesherbois ! Césarville Atrazine ! ! ! Intville-la Dossainville ! Boisseaux Morville-en Guétard Augerville Beauce la-Rivière Orville ! ! Erceville Charmont-en ! ! Dimancheville Atrazine dés!éthyl ! Beauce Engenville Desmonts ! Ramoulu Briarres Léouville sur-Essonne Outarville Guigneville Marsainvilliers ! Aulnay-la Puiseaux La représentation Atrazine dé!séthyl déisopropyl Rivière Ondreville ! Bondaroy sur-Essonne Estouy cartographique est ! Greneville Pithiviers Grangermont # en-Beauce Neuville 2,6 Dichlorobenzamide ! Pithiviers sur-Essonne Bromeilles le-Vieil basée sur les unités de Châtillon Échilleuses Chaussy Bazoches-les le-Roi Tivernon Givraines Dordives Bignon Gallerandes Jouy-en Dadonville Chevry # Pithiverais Yèvre-la Boësses sous-le Mirabeau distribution (UDI). Une Ville Bignon Lion-en Oison Escrennes Bazoches Beauce Ascoux Chevannes sur-le UDI correspond à un ! Attray Sceaux-du Laas Bouilly-en Gaubertin Pers-en Rozoy-le Betz ! Crottes-en Gâtinais Ferrières Vieil Aschères Gâtinais Boynes Nargis Gâtinais Ruan le-Marché Pithiverais Montigny Bouzonville Auxy Préfontaines en-Gâtinais secteur où l’eau est de Mareau Barville-en Bordeaux-en Santeau aux-Bois Ervauville ! aux-Bois Courcelles Gâtinais Égry Gâtinais Courtempierre Mérinville ! Batilly-en Foucherolles qualité homogène, géré Trinay 0,44 Selle Artenay Vrigny Gâtinais -

C64 Official Journal

Official Journal C 64 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 27 February 2020 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RESOLUTIONS Council 2020/C 64/01 Council Resolution on education and training in the European Semester: ensuring informed debates on reforms and investments . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 64/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9707 — Aperam Alloys Imphy/Tekna Plasma Europe/ImphyTek Powders) (1) . 7 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES Council 2020/C 64/03 Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes . 8 European Commission 2020/C 64/04 Euro exchange rates — 26 February 2020 . 15 2020/C 64/05 Commission notice on current State aid recovery interest rates and reference/discount rates applicable as from 1 March 2020 (Published in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 (OJ L 140, 30.4.2004, p. 1)) . 16 EN (1) Text with EEA relevance. NOTICES FROM MEMBER STATES 2020/C 64/06 Update of the list of border crossing points as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) . 17 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY European Commission 2020/C 64/07 Notice of initiation of an expiry review of the anti-subsidy measures applicable to imports of certain rainbow trout originating in the Republic of Turkey . -

…En Compagnie D'un Guide-Conférencier Agréé Par Le

12 PAGES PERSONNAGES CELEBRES:Personnages 3/12/08 7:40 Page 1 Renseignements, réservations Laissez-vous conter Boulogne-sur-Mer, ville d’art et d’histoire… Office de tourisme …en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Parvis de Nausicaà / Quai de la Poste Culture et de la Communication. 62200 Boulogne-sur-mer Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Boulogne- Tél. : 03 21 10 88 10 - Fax : 03 21 10 88 11 sur-Mer et vous donne les clefs de lecture pour comprendre l’échelle Internet : www.tourisme-boulognesurmer.com Email : [email protected] d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions. Animation de l'architecture et du patrimoine Villa Huguet, 115 bd Eurvin - 62200 Boulogne-sur-Mer Si vous êtes en groupe Tél : 03 91 90 02 95 - Fax : 03 21 31 49 34 Boulogne-sur-mer vous propose des visites toute l’année Internet : www.ville-boulogne-sur-mer.fr sur réservations. Des brochures conçues à votre intention Email : [email protected] sont envoyées sur demande. La signalétique du patrimoine Du château-musée à Nausicaà, 17 panneaux d’information révèlent Le service animation de l’architecture et du patrimoine la ville au travers de ses grandes phases d’évolution : des Coordonne les initiatives de Boulogne-sur-Mer, Ville d’art et fortifications romaines à l’architecture des années 1950 en passant d’histoire. Il propose toute l’année des animations pour la par le port et le front de mer population locale et pour les scolaires. -

Charles Desvergnes (1860-1928), Sculpteur Académique Natif De Bellegarde

En visioconférence Charles Desvergnes (1860-1928), sculpteur académique natif de Bellegarde Par Gilles Blieck Charles Desvergnes manifeste très tôt des dispositions pour la sculpture. Charles Galopin, propriétaire du château de Bellegarde, le remarque à l’âge de treize ans. Peintre amateur, il lui donne des cours de dessin, puis parvient à le faire admettre en 1875 dans l’atelier parisien d’Henri Chapu, sculpteur académique réputé. Desvergnes, qui a reçu une éducation religieuse, loge à Paris dans un pensionnat catholique. Il est admis, la même année, au concours d’entrée à l’Ecole des beaux-arts de Paris. Elève consciencieux, il remporte les années suivantes la plupart des médailles des concours d’atelier. Il concourt, dès 1881, pour le grand prix de Rome, objectif qu’il poursuit avec pugnacité. Cependant, ses efforts ne sont couronnés de succès qu’en 1889. Il séjourne ensuite durant quatre ans à la villa Médicis à Rome, où ses créations s’inscrivent déjà dans ses deux thèmes de prédilection futurs : le sentiment national et la religion. A son retour de Rome, Desvergnes reçoit jusqu’à la fin du siècle des commandes de monuments à sujets militaires ou patriotiques. Il est notamment l’auteur du monument des Aydes à Orléans. On lui doit aussi un grand nombre de monuments aux morts, réalisés pour la plupart après la Première Guerre mondiale. Il s’agit soit de créations originales et ambitieuses (tels ceux de Vincennes ou de Saint-Dié, détruits par les Allemands), soit de modèles reproduits à la demande par son éditeur, l’Orléanais Marcel Marron. Comme tous les sculpteurs de son époque, Desvergnes exécute, entre autres, des médailles, des portraits en buste, des statues, ou encore des allégories. -

DDRM 2012 8,83 Mo

PRÉFET DU LOIRET DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de Protection Civile JANVIER 2012 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, édition janvier 2012, a été conçu et réalisé par le SIRACED-PC de la Préfecture de la Région Centre et du Loiret. Équipe de rédaction : Préfecture : Mme BRUCHET, Mme HAUTIN, Mme NIETO-LAVENTURE, M. BARSEGHIAN ; Direction Départementale des Territoires : M. NGUYEN, M. PIEL ; Direction Départementale de la Protection des Populations : Mme LEDOUBLE ; Unité territoriale de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : M. DELHOMELLE ; Météo France : M. RAYNAUD ; Conseil Général : M. ROCH ; Bureau de Recherches Géologiques et Minières : M. GOURDIER, M. COCHERY ; SNCF Établissement Infrastructure Circulation Centre : M. CHARPENTIER ; Établissement Infrastructure Circulation Paris Sud Est : M. DA CONCEICAO. Illustrations, mise en page, impression : Le Mot DU PRÉfet Source : Préfecture du Loiret Chaque année, le monde déplore des sinistres d’origine météorologique (inondations, ouragans...) et des accidents d’origine technologique (explosion d’un établissement, pollution chimique...) aux conséquences dramatiques. Chaque événement est l’occasion de rappeler que le risque zéro n’existe pas. Le département du Loiret n’y échappe pas. Ce constat nous oblige à agir. Agir pour connaître, pour prévoir, pour se préparer. Avec cette nouvelle édition du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), le département se dote d’un outil actualisé qui décrit les risques majeurs affectant le département, dresse le portrait succinct de l’organisation des secours et prodigue les consignes de sécurité. Le risque majeur se définit comme un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets impliqueraient un grand nombre d’individus et dont les conséquences seraient graves pour les personnes, les biens et l’environnement. -

Cour D'appel De Paris Liste Des Experts Pour 2019

COUR D’APPEL DE PARIS LISTE DES EXPERTS POUR 2019 1 TABLE DES MATIÈRES Pages SOMMAIRE ANALYTIQUE DES RUBRIQUES AVEC LEURS SPECIALITES 3 LISTE ALPHABETIQUE DES SPECIALITES20 LISTE ALPHABÉTIQUE DES EXPERTS EN EXERCICE 267 LISTE PAR SPÉCIALITÉ DES EXPERTS EN EXERCICE 278 EXPERTS HONORAIRES288 2 SOMMAIRE ANALYTIQUE DES RUBRIQUES AVEC LEURS SPECIALITES A-AGRICULTURE - AGRO-ALIMENTAIRE - ANIMAUX - FORET............................ 20 A-01 AGRICULTURE. ......................................................20 A-01-01 AMéLIORATIONS FONCIèRES. ...............................20 A-01-02 APPLICATIONS PHYTOSANITAIRES............................20 A-01-03 CONSTRUCTIONS ET AMéNAGEMENTS.........................20 A-01-04 ECONOMIE AGRICOLE. ....................................21 A-01-05 ESTIMATIONS FONCIèRES...................................22 A-01-06 HYDRAULIQUE AGRICOLE..................................24 A-01-07 MATéRIEL AGRICOLE......................................24 A-01-08 PéDOLOGIE ET AGRONOMIE.................................24 A-01-09 PRODUCTIONS DE GRANDES CULTURES ET SPéCIALISéES..........24 A-02 AGRO-ALIMENTAIRE. .................................................24 Contrôle qualitatifs et analyses - Ingénierie, normes sanitaires - Ouvrages et équipements - Matériels et installations - Produits et semi-produits alimentaires - Stockage, transport - Toutes formes de restauration - Transformation de produits A-03 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT RURAL. .................................25 Hydraulique rurale - Préservation des milieux naturels - Voiries, -

IA77000453 Aire D'étude : Melun Commune

Département : 77 Référence : IA77000453 Aire d'étude : Melun Commune : Melun Adresse : Chamblain (boulevard) Titre courant : monument aux morts de la guerre de 1870-1871 et des colonies Dénomination : monument aux morts Appellation(s) : de la guerre de 1870-1871 et des colonies __________________________________________________________________________ Cartographie : Lambert1 0623597;1092519 Cadastre : 1985 AV non cadastré ; domaine public Statut juridique : propriété publique Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel __________________________________________________________________________ HISTORIQUE Datation : 1er quart 20e siècle, 1901, date portée. Auteur(s) : Desvergnes, Charles (sculpteur) ; Bezault, Bernard (architecte) ; Capitaine et Salin (fondeur), signature ; attribution par source. Commentaire : L'Union patriotique et fraternelle des anciens défenseurs de la Patrie de Seine-et-Marne, fondée en 1893 par le commandant Buval, collecta 40 000 francs pour ériger un monument commémoratif à la mémoire des morts de 1870. Parmi 39 projets présentés, le comité retint celui de Charles Desvergnes, statuaire, élève de Chapu, premier grand prix de Rome, et de Bernard Bezault, architecte diplômé du gouvernement. Le monument fut inauguré le 2 juin 1901, sous la présidence du général Le Joindre. DESCRIPTION SITUATION : en ville MATERIAUX Gros-oeuvre : fonte ; calcaire DECOR Technique : sculpture (étudiée dans la base Palissy) DOCUMENTATION Archives