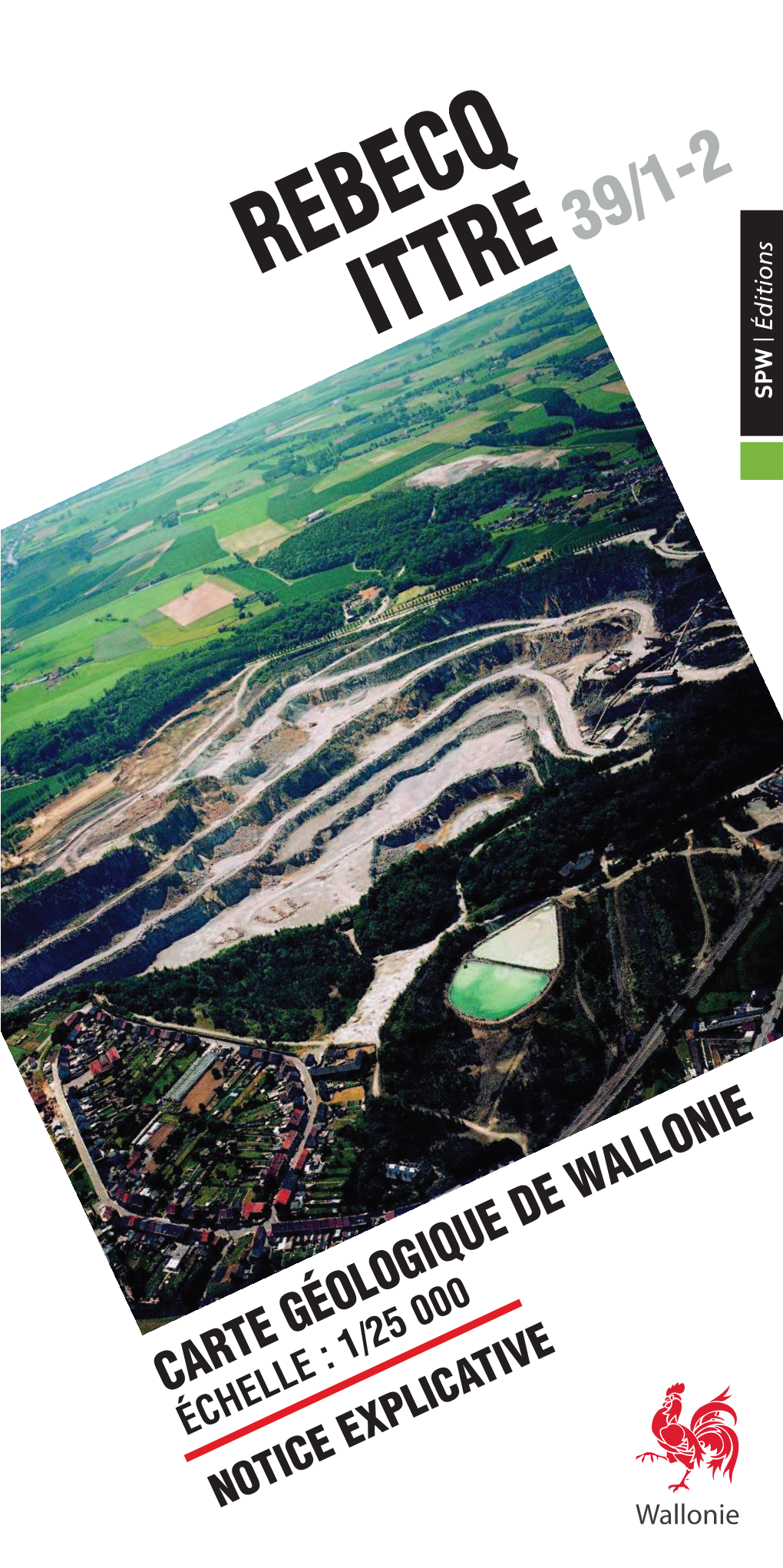

Rebecq Ittre

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

18H30 - À Louvain-La-Neuve Procès-Verbal De Délibération

Assemblée Générale Séance du 2 septembre 2020 – 18h30 - à Louvain-la-Neuve Procès-verbal de délibération Associés ayant délibéré Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Les Bons Villers, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramilies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville Walhain, Waterloo, Wavre, Province du BW Présents Pour le secteur Communes : Beauvechain : Jérôme COGELS/ Benjamin GOES/ Moustapha NASSIRI/ Evelyne SCHELLEKENS/ Brigitte WIAUX Braine-l’Alleud : Godelieve BOULERT/ Henri DETANDT/ Christine HUENENS/ Alexane LEFEVRE/ Vincent SCOURNEAU Braine-le-Château : Anne DORSELAER/ Charlotte MAHIANT/ Dominique NETENS/ Vincent PEETROONS/ Patricia PIRON Chastre : Frédéric CARDOEN/ Claude JOSSART/ Michel PIERRE/ Hélène RYCKMANS/ Jean-Marie THIRY Chaumont-Gistoux : Luc DECORTE/ Luc DELLA FAILLE DE LEVERGHEM/ Philippe DESCAMPS/ Luc GAUTHIER/ Pierre LANDRAIN Court-Saint-Etienne : Anne CHEVALIER/ Michael GOBLET D'ALVIELLA/ Marianne HICHAUX/ Mary-Line ROMAIN/ Anne-Sophie VANDERSTICHELEN Genappe : Anne-Sophie HAYOIS/ Benoit HUTS/ Jérôme LECLERCQ/ Bernard LÖWENTHAL/ Carine MESSENS Grez-Doiceau : Alain CLABOTS/ Nicolas CORDIER/ Amandine DE GREEF/ Brigitte PENSIS/ Marie SMETS Hélécine : Christophe BREES/ Marie-Laure MAES/ Hervé MAHO/ Isabelle QUINTIN/ Yves TORDOIR Incourt : Jean-Pierre BEAUMONT/ Stéphane DEPREZ/ Anabelle ROMAIN/ François RUELLE/ Sarah-Françoise SCHARPE -

Revue N° 33 - Avril 2021

Consultez le site National des Associations Seniors de la Banque : https://asv.bnpparibasfortis.be Revue n° 33 - Avril 2021 Chères amies, chers amis, J’espère que ce message vous trouvera en bonne santé. Difficile de parler d’autres choses que de ce fichu virus omniprésent dans nos vies ! Un an déjà que nous avons dû annuler toutes les activités qui étaient prévues en 2020 et au premier semestre 2021. Un an de privations, de limitations de liberté. C’était certainement nécessaire, mais c’est long, très long ! Le temps est venu de parler d’espoir. La campagne de vaccination a commencé et d’après les prévisions, les seniors devraient être vaccinés d’ici l’été 2021. Nous pourrions alors sereinement recevoir plus d’un invité à domicile, retourner au théâtre, au cinéma et reprendre nos activités de groupe. Soyons positifs ! Voyez à ce propos notre programme à partir de fin juin 2021. Ce sont malheureusement des prévisions qui pourraient encore être adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie. Continuez à bien vous protéger. Bien amicalement. Armand Vervoort Président sommaire . Edito page 1 - Quelques chiffres de l’Association pages 2 à 4 . Un peu d’humour pages 4 à 6 . Historique du réseau d’agences La Louvière –Brabant Wallon pages 7 à 8 . Personalia et Programme 2021 (prévisions) page 9 . Informations importantes page 10 . Membres du Comité page 10 1 L’Association Seniors Brabant Wallon & Le Centre quelques chiffres Au 19/03/2021, notre Association comptait 486 membres répartis en 3 régions : 1) La Province du Brabant Wallon qui est constituée actuellement de 27 communes : Beauvechain/ Braine-l’Alleud/ Braine-le-Château Chastre/ Chaumont-Gistoux/ Court-St-Etienne Genappe/ Grez-Doiceau/ Hélécine/ Incourt/ Ittre Jodoigne/ La Hulpe/ Lasne/ Mont-St-Guibert Nivelles/ Orp-Jauche/ Ottignies LLN/ Perwez Ramillies/ Rebecq/ Rixensart/ Tubize/ Villers-la-Ville/ Walhain/ Waterloo/ Wavre Superficie 1097 km2 dont Genappe 92 km2 & La Hulpe 15.6 km2 Densité 368 hab/km2 Habitants 407.377 Communes les plus peuplées Braine L’Alleud 37.728/ Wavre. -

Stratigraphy of the Lower Palaeozoic of the Brabant Massif, Belgium. Part I: the Cambro-Ordovician from the Halle and Ottignies Groups

GEOLOGICA BELGICA (2013) 16/1-2: 49-65 Stratigraphy of the Lower Palaeozoic of the Brabant Massif, Belgium. Part I: The Cambro-Ordovician from the Halle and Ottignies groups. Alain HERBOSCH1 & Jacques VERNIERS2 1 Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement, Université Libre de Bruxelles, Belgium, [email protected] 2 Department of Geology and Soil Science, Ghent University, Belgium, [email protected] ABSTRACT. Multidisciplinary research in the last 25 years and recent geological mapping in the Brabant Massif, have completely changed our knowledge about one of the poorly known part of Belgian geology. The sedimentary succession is surprisingly complete by comparison with the literature before the 1970s, from the lower Cambrian to the top of the Silurian, and very thick (>13 km), thus highlighting the need to produce an up-to-date stratigraphic nomenclature. In this first paper about the Cambrian and the lowest Ordovician, we describe in detail the formations, which are classified into two new groups, how the description of the units evolved through time, their lithology, sedimentology, boundaries and contacts, thickness, fossil content and type sections or most typical outcrop areas. The lower Halle Group comprises the Blanmont, Tubize and Oisquercq formations that consist of sandstone, siltstone and pale coloured slate. The overlying Ottignies Group comprises the Jodoigne, Mousty and Chevlipont formations formed of a more argillaceous and notably darker lithology. The two groups constitute a very thick (> 9 km) lower Cambrian to lowermost Ordovician siliciclastic succession, mostly pelagic and turbiditic. The cumulative thickness curve is concave-upwards which shows an extensional rift basin. -

Le Marche Immobilier En Brabant Wallon

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON LE MARCHE IMMOBILIER EN BRABANT WALLON POUR L’ANNEE 2009 Notaires et notaires associés en BRABANT WALLON : BARBIER Luc 1420 BRAINE L’ALLEUD 02/384.20.00 BOMBEECK Marc 1457 WALHAIN-ST-PAUL 010/65.45.45 BOTERMANS Jean 1420 BRAINE L’ALLEUD 02/384.87.65 CAYPHAS Jean-François 1350 JAUCHE 019/63.30.19 COLMANT Benoît 1390 GREZ-DOICEAU 010/84.40.51 CRUNELLE Thierry 1400 NIVELLES 067/21.22.24 1360 PERWEZ 081/65.59.14 DANDOY Kathleen de BURLET Luc 1457 NIL-ST-VINCENT 010/65.51.35 de STREEL Gaétan 1320 BEAUVECHAIN 010/86.60.17 DELACROIX Béatrice 1360 PERWEZ 081/65.59.14 DELATTRE Jean-François 1420 BRAINE L’ALLEUD 071/87.70.92 DELVAULX Eric 1470 GENAPPE 067/77.20.05 DERYCKE Etienne 1480 TUBIZE 02/390.02.18 DHANIS Valérie 1420 BRAINE-L’ALLEUD 02/384.20.00 ESTIENNE Emmanuel 1470 GENAPPE 064/77.20.38 HAYEZ Laetitia 1350 ORP-JAUCHE 019/63.32.13 HEUNINCKX Réginald 1470 GENAPPE 067/78.01.99 HOUET Bernard 1300 WAVRE 010/22.21.33 JAMAR Olivier 1325 CHAUMONT GISTOUX 010/68.84.35 JENTGES Frédéric 1300 WAVRE 02/384.22.00 KUMPS François 1310 LA HULPE 02/654.00.02 LAMBERT Nicolas 1440 BRAINE-LE-CHATEAU 0488/140.940 LECLERCQ Hervé 1495 MARBAIS 071/87.70.92 le MAIRE Benoît 1380 LASNES 02/633.51.97 MASSON Valérie 1340 OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE 010/81.35.61 MEULDERS Laurent 1341 CEROUX – MOUSTY 010/41.50.27 MICHAUX Grégoire 1320 BEAUVECHAIN 010/86.60.17 MIGNON Jean-paul 1460 ITTRE 067/64.84.19 MONTFORT Françoise 1330 RIXENSART 02/653.34.12 NASSEAUX Guy 1410 WATERLOO 02/354.75.64 NICAISE Pierre 1390 GREZ DOICEAU -

Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium

Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium Aline Clara Poliart ( [email protected] ) ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique https://orcid.org/0000-0003-1510-0648 Fati Kirakoya-Samadoulougou ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Mady Ouédraogo ULB School of Public Health: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Philippe Collart ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Dominique Dubourg ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Sékou Samadoulougou ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Research article Keywords: geographically weighted Poisson regression, Wallonia, hysterectomy, socioeconomic factors Posted Date: May 11th, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-505108/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License 1 Using geographically weighted Poisson regression to examine the 2 association between socioeconomic factors and hysterectomy 3 incidence in Wallonia, Belgium 4 Aline Poliart1, Fati Kirakoya-Samadoulougou1, Mady Ouédraogo1, Philippe Collart1,2, Dominique 5 Dubourg2, Sékou Samadoulougou 3,4 6 1 Centre de Recherche en Epidémiologie, Biostatistiques et Recherche Clinique, Ecole de Santé 7 Publique, Université Libre de Bruxelles, 1070 Brussels, Belgium; [email protected] (AP); 8 [email protected] (MO); [email protected] (PC) ; [email protected] (FKS) 9 2 Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), 6061 Charleroi, Belgium ; [email protected] 10 (PC), [email protected] (DD) 11 3 Evaluation Platform on Obesity Prevention, Quebec Heart and Lung Institute, Quebec, QC, G1V 12 4G5, Canada; [email protected] (SS). -

The Presumed Upper Ordovician Green Rocks at Rebecq Re

GEOLOGICA BELGICA (2011) 14/3-4: 249-264 THE PRESUMED UPPER ORDOVICIAN GREEN ROCKS AT REBECQ RE- INTERPRETED AS A RESURFACING OF THE CAMBRIAN OISQUERCQ FORMATION (SENNE VALLEY, ANGLO-BRABANT DEFORMATION BELT, BELGIUM) Timothy DEBACKER1, Alain HERBOSCH2 & Jacques VERNIERS1 (8 figures, 1 table, 1 plate) 1Department of Geology and Soil Science, Ghent University, Belgium. E-mail: [email protected], [email protected] 2Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement, Université Libre de Bruxelles, Belgium. E-mail: [email protected] ABSTRACT. Lithological, magnetic and geochemical data do not allow distinguishing the homogenous, green cleaved mudstone at Rebecq (Senne Valley), defined as the Upper Ordovician Hospice de Rebecq Formation by Herbosch (2005), from those of the Asquempont Member of the Lower to lower Middle Cambrian Oisquercq Formation. Moreover, structural geological considerations and new mapping show that the geology of the Rebecq area is better explained by re-considering the homogenous, green cleaved mudstone at Rebecq as a local resurfacing of the Asquempont Member of the Oisquercq Formation in the footwall of the Asquempont Detachment System. Using this idea, a new geological map is presented of the Rebecq area. As the rocks at Rebecq, in the type locality of the Hospice de Rebecq Formation, are better re-considered as belonging to the Asquempont Member of the Oisquercq Formation, the name Hospice de Rebecq Formation should be abandoned. This, in turn, implies that also the green rocks of the Grand-Manil area (Orneau Valley), previously considered as belonging to the Hospice de Rebecq Formation, should be renamed. For the latter, we propose the name Cimetière de Grand-Manil Formation. -

TEC Brabant Wallon

Aalst Brussegem Borgt Peutie Perk Wijgmaal-kern Houwaart Loksbergen Mollem Delle Kortrijk-Dutsel Grimbergen ¾B Berg ¿ B Molenbeek-Wersbeek Vilvoorde ¾¿ Bollebeek Nederokkerzeel Lignes régulières Putkapel Holsbeek Tielt ¾¿B Asse-Ter-Heide Krokegem Groot Molenveld 35 : Jodoigne - Grez-Doiceau 115 : Braine-l'Alleud - Tubize Parcours principalHamme Variante Tarification HORIZON + Waanrode Erembodegem 10 : Navette de La Hulpe 36 : Braine-l'Alleud - Wavre 116 : Soignies - Braine-le-Comte - Rebecq - Tubize - Halle Steenokkerzeel 11 : Ottignies - Einstein - Fleming 37 : Wavre Gare - Bierges Verseau 3 3 C : Louvain-la-Neuve - Wavre - Ixelles/ElseneMelsbroek 121 : Alsemberg Winderickxplein - Argenteuil Berlaymont Affligem Kobbegem Machelen 14 : Navette de Rixensart 38 : Rosières - Genval - Basse-Wavre 122 : Rhode-Saint-Genèse Clos Fleuri / Kortenaken Cbis : Louvain-la-Neuve - Wavre - Kraainem/CrainhemSTEENOKKERZEEL - Woluwe Asse ¾¿B 15 : Navette de Genval 40 : Uccle/Ukkel - Alsemberg - Braine-l'Alleud Sint-Genius-Rode Bloemenhof - Argenteuil Berlaymont ¾¿B 36 36 Strombeek-Bever Herent Sint-Joris-Winge 16 : Nivelles - Zoning Sud 43 : Tubize - Ittre Prison - Ittre Croiseau 123 : Bruxelles Midi / Brussel Zuid - Argenteuil Berlaymont Asbeek Wemmel Koningslo ¾¿B 17 : Ottignies - Clinique - Petit-Ry 47 : Tubize - Virginal - Ittre Croiseau 124 : Uccle Héros / Ukkel Helden - Argenteuil Berlaymont Veltem-Beisem¾¿B 71 Relegem 71 MACHELEN Attenhoven Kiezegem 1 : Jodoigne - Louvain-la-Neuve - Ottignies Tarification HORIZON + 18 : Leuven - Hamme-Mille - Jodoigne -

Remplir Votre Déclaration D'impôt

Remplir votre déclaration d’impôt ? Nos experts vous aident volontiers. Séances organisées par le SPF Finances en province de Brabant wallon N’oubliez pas : Carte d’identité obligatoire Vous venez pour une autre personne ? Apportez une copie de sa carte d’identité et une procuration Plus d’info sur la déclaration : www.fin.belgium.be > Particuliers > Déclaration 2018 Ville/commune Lieu Adresse Jour Date Heures BRAINE-L'ALLEUD SPF Finances Rue Pierre Flamand 64 Du lundi au vendredi Du 02.05.2018 au 31.05.2018 9 h - 12 h 1420 Braine-L'Alleud (Fermé les 10, 11 et 21.05) Du lundi au vendredi Du 01.06.2018 au 29.06.2018 9 h - 15 h BRAINE-LE- Administration communale Rue de la libération, 9 Sur RDV (02 588 21 32) CHÂTEAU 1440 Braine-le-Château Mardi 12.06.2018 9 h - 12 h et 13 h - 16 h CHASTRE Hôtel de ville Avenue du Castillon, 71 Mercredi Sur RDV (010 65 44 71 ou 010 1450 Chastre 64 44 70) 9 h - 12 h et 13 h - 15 h 30 13.06.2018 CHAUMONT- Hôtel de ville Rue Colleau, 2 Sur RDV (010 68 72 11) GISTOUX 1325 Chaumont-Gistoux Jeudi 07.06.2018 9 h - 12 h et 13 h - 15 h 30 COURT-SAINT- Hôtel de ville Rue des Ecoles, 1 Sur RDV (010 62 06 20) ETIENNE 1490 Court-Saint- Mardi 22.05.2018 9 h - 12 h et 13 h - 15 h 30 Etienne 1 Situation au 18.04.2018 - Brabant wallon Ville/commune Lieu Adresse Jour Date Heures GENAPPE Salle du conseil communal Espace 2000, 3 Sur RDV (067 79 42 00) 1470 Genappe Vendredi 01.06.2018 9 h - 12 h et 13 h - 16 h GREZ-DOICEAU Espace social Chaussée de Jodoigne, 4 Sur RDV (010 84 83 00) 1390 Grez-Doiceau Vendredi 01.06.2018 9 -

Le Journal De La Vie Communale À La UNE > Novembre 08

Rebecq le journal de la vie communale à la UNE > novembre 08 www.rebecq.be Le mot du Bourgmestre Rebecq aura bientôt un nouveau centre administratif sur le site des Anciens Hospices, une piscine à côté du Vélodrome et… une Grand Place réfectionnée ! En effet, nous avons sollicité l’aide de la Région wallonne pour rénover notre Grand Place, en faciliter l’accès, refaire l’éclairage, installer un espace de convivialité… Ce sera chose faite en 2009 ! Rien de mégalomane, mais un rafraîchissement bienvenu ! Beaucoup de grands projets pour notre petit village, me direz- vous… Hé bien oui, Rebecq se modernise, Rebecq ose rentrer des projets pour obtenir des subventions et le travail paie. Mais nous restons vigilants car, même si nous sommes parvenus à redresser quelque peu la barre, la situation financière est cependant loin d’être idyllique. Nous ne mettons en œuvre que des projets que nous pouvons assumer, notamment grâce aux subventions que nous sollicitons. Avec un peu d’avance, au nom du Collège et du Conseil Communal, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. Et en cette période festive, j’invite chacun de nous à avoir une pensée et un geste de réconfort pour toutes les personnes qui passeront Noël seules ou dans la précarité. Que 2009 apporte à chacun bonheur, joie et santé. Dimitri [ SPORTISSIMO ] Une piscine à Rebecq ? [ PCDN - OBJECTIF NATURE ] Distribution d’arbres et vente de nichoirs [ SENNE ET CARRIÈRES ] Le Centre culturel présente son programme Pour plus de proximité, votre Administration Communale est désormais ouverte du lundi au samedi de 8h45 à 11h45 et les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 15h30. -

Collecte Des Capsules De Café En Aluminium Dans Les Recyparcs

Les recyparcs du Brabant wallon et de Braine-le-Comte participent au recyclage des capsules de café en aluminium en devenant de nouveaux points de collecte Nivelles, le 7 mai 2018 – Les recyparcs d’in BW accueillent désormais une nouvelle catégorie de déchets : les capsules de café en aluminium. in BW a en effet accepté de participer à un projet- pilote - initié par un célèbre fabricant de capsules - afin de proposer de nouveaux points de collecte aux citoyens sensibles au tri sélectif et au recyclage des déchets. Les usagers pourront ainsi déposer leurs capsules de café dans un conteneur dédié, quelle que soit leur marque, pourvu qu’elles soient en aluminium ! L’aluminium offre l’avantage d’être infiniment recyclable. Mais parce qu’elles contiennent toujours du café après utilisation, les capsules de café en aluminium ne sont pas reconnues comme emballage et ne sont pas acceptées dans le sac bleu pour les déchets PMC. Les producteurs n’ont, par conséquent, pas la responsabilité de la collecte et du recyclage des capsules usagées. Et pourtant, un de ces producteurs a mis en place en Belgique un système de collecte et de recyclage de ces capsules. Afin de faciliter et stimuler la collecte, il a choisi d’ajouter un nouveau canal à son programme en s’associant aux recyparcs. C’est le Brabant wallon et Braine-le-Comte qui, par l’intermédiaire d’in BW, ont répondu les premiers à l’appel en Wallonie. La société privée Renewi, qui gère deux recyparcs dans la province, a également emboîté le pas en s’associant au projet-pilote. -

Carte 2.5.1.E: Configuration Projetée Du Réseau Routier

Carte 2.5.1.e: Configuration projetée du Brussels Airport réseau routier Brussels Airport Leuven Leuven Bruxelles Bruxelles A3-E40 RN25 Tienen A3-E40 Tienen RN91 Beauvechain RN4 RN25 Beauvechain Sint-Genesius- RN279 RN5 RN29 RN4 Rode RN275 Helecine RN25 Grez-Doiceau RN64 RN257 Sint-Genesius- RN240 RN240 Halle RN268 RN5 Jodoigne Rode RN29 Helecine La Hulpe RN222 RN64 RN257 RN240 Jodoigne Waterloo Wavre Halle La Hulpe RN268 Grez-Doiceau RN222 Rixensart RN25 RN91 Rixensart RN270 RN253 RN222 Waterloo RN7 Orp-Jauche RN239 RN243 Chaumont-Gistoux Incourt RN25 RN91 RN253 Wavre RN222 RN28 RN238 RN7 Tubize Orp-Jauche RN239 Chaumont-Gistoux Incourt A8-E429 Braine-l’Alleud Accès P+R LLN RN28 RN238 RN270 Ottignies Louvain-La-Neuve RN279 Lasne RN243 Braine-Le-Chateau A8-E429 Tubize Rebecq RN250 Braine-l’Alleud Lasne R0 A4-E41 RN270 Ramillies RN250 RN233 Rebecq RN275 RN275 Braine-Le-Chateau RN271 1 Ramillies RN279 RN279 R0 A4-E41 En cas de non-réalisation RN237 RN29 du projet de Halle Ottignies Louvain-La-Neuve RN233 RN243 RN271 1 RN5 En cas de non-réalisation RN280 RN27 RN243a RN29 Mont-Saint-Guibert du projet de Halle Perwez RN5 RN280 RN280 RN243a Mont-Saint-Gibert Ittre RN280 Perwez A7-E19 Walhain RN6 RN25 RN4 Ittre RN252 A7-E19 Walhain Court-Saint-Etienne RN6 RN25 RN4 Genappes RN533 RN252 Court-Saint-Etienne RN237 RN533 Braine-Le-Comte Nivelles Genappe RN275 RN237 Nivelles RN972 Braine-Le-Comte RN273 RN275 RN972 RN273 Chastre Chastre R24 R24 Gembloux Villers-la-ville Gembloux Villers-la-ville RN93 RN586 RN93 RN586 A54-E420 A54-E420 A7-E19 A15-E42 -

Septembre 2017 Be - 010 86 83 00)

Editeur responsable : Marc DECONINCK – Bourgmestre (bourgmestr e @ beauvechai n . be - 010 86 83 00) Beauvechain Beauvechain, Hamme-Mille, L’Ecluse, Nodebais, Tourinnes-la-Grosse Nodebais, L’Ecluse, Hamme-Mille, Beauvechain, Bulletin communald’informationtrimestriel n° 18 | Septembre2017 … Editorial Sommaire Mot du Bourgmestre … … VIE POLITIQUE Conseil communal ������������������������������3 Pour l’éditorial du bulletin communal de mars 2004, le Collège communal Conseil du CPAS ����������������������������������3 s’adressait à vous en ces termes : « La préservation de notre cadre de vie, la participation à une politique AÎNÉS & CITOYENNETÉ de développement durable ne peuvent être le fait des seules autorités locales ; elles doivent constituer des objectifs concrets pour tous. Notre Jardin Potager ���������������������������4 Patrimoine et ruralité sont des atouts majeurs dont chacun d’entre nous Les Rencontres du vendredi ���������������5 doit être le gardien et le promoteur. Salon des 60 et + ��������������������������������6 Pour en préserver les valeurs, nous avons besoin de votre adhésion. » Il fait bon vivre à Beauvechain ����������6 Cette volonté de dialogue avec le citoyen a été réitérée à diverse reprises. Elle s’est largement concrétisée dans l’élaboration du Programme ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ Communal de Développement Rural (PCDR), dans celle du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) mais aussi lors des multiples Conseil Maya ���������������������������������������7 enquêtes publiques, certaines, certes parfois plus ponctuelles. Dans les mois à venir, vous serez encore largement consultés et écoutés à JEUNESSE & ENSEIGNEMENT propos de la réalisation d’un plan communal de déplacement-mode doux. La volonté du Collège c’est aussi, plus structurellement, de mettre sur Plaines communales de vacances �����7 pied à Tourinnes-la-Grosse, une maison rurale, de la mémoire mais aussi ONE ������������������������������������������������������8 de la citoyenneté.