Documents D'objectifs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Quatre À Roubieu

PIRE à QUATORZIÈME...................................... ... pages 319 à 340 TOPONYMIE ~ EL'HERAULT Dictionnaire Topographique et Etymologique par Frank R. HAMLIN avec la collaboration de l'abbé André Cabrol tudes érault ises ÉDITIONS DU BEFFROI ÉTUDES HÉRAULTAISES 2000 3]9 QUIST tudes éraultoises Mas de QUATRE, f. (St-André-de-Sangonis). Vrai Honor... QUINQUARTZ, 1203 (c. Valmagne, nU 660), semblablement, d'après le plan cadastral, habitation 1205 iibid.. nv661), loc. non ident. près de Font Mars formée par la réunion de quatre maisons contiguës. (M èze), ÉtYITI. obscure. o Les QUATRE CANAUX, h. (Palavas). D'après le croisement du Canal du Midi et du cours canalisé du Le Mas de QUINTAL, ruines (Soubès). Prob. n. de Lez. 0 Les QUATRE CANTONS (Villeneuve-l ès famille ; pourrait également indiquer la redevance au Maguelonne) : tènement des Quatre Cantons, 1774 seigneur du cinquième de la récolte (suivant Nègre, (compoix, ap. °FD. IV. 45). Sens précis inconnu. 0 Les NLT, p. 74) ; sans rapport direct avec le mot fr. quintal. QUATRE CARRIÈRES (Agde ' Vendémian). Occ. Combe de QUINTANEL (Rouet - Ferrières-les quatre carrièras « quatre chemins », indication d'un Verreries). N. de famille. carrefour. 0 Les QUATRE CHEMINS, maison (Poussan). Les QUATRE CHEMINS (Capestang; La QUINTERIE (Clermont-l'Hérault). Terres dont Causse-de-la-Selle; Mèze ; Vic-la-Gardiole). Indication on donnait le cinquième des fruits au propriétaire. d'un carrefour. 0 Les QUATRE PILAS, f. (Murviel-lès Les QUINT:ES, maison (Taussac-la-Billière). Adj. fém. Montpellier) : les quatre Pilas, 1770-2 (Cassini). Occ. occ. quinta «cinquième» ; allusion inconnue. quatre pia/as, prob. au sens de « quatre auges ». -

Mise En Place De La Tarification Incitative En Minervois

Mise en place de la tarification incitative en Minervois Photos julien Gieules et Attila Farkas Sommaire : • Le territoire de la communauté de communes • Le système de la tarification incitative choisi • Les raisons de cette mise en place • La facturation • L’ échéancier de mise en place • Les investissements • Les premiers résultats • Les problèmes rencontrés Le territoire du Minervois • Département de l’Hérault (34) • 15 communes • Territoire rural /semi –rural • 6 406 habitants (pop INSEE 2014) • Densité : 22 hab au km2 • 2 déchèteries + 1 « mini-déchèterie » • 65 000 km par an pour la collecte OM • 1800 T d’OMR • 500 T de TS Communauté de communes Le Minervois FERRALS-LES- MONTAGNES CASSAGNOLES MINERVE LA CAUNETTE FELINES- MINERVOIS AIGUES- AGEL VIVES SIRAN CESSERAS AIGNE AZILLANET LA LIVINIERE BEAUFORT Population par commune OLONZAC OUPIA 1 500 0 4 km 1 000 500 Communes rurales Communes semi rurales 100 Le système de la tarification incitative choisi remplacement des bacs actuels Par des conteneurs semi-enterrés à badge en PAV Conteneur semi-enterrée 1.10 m 1.60 m Principe du badge Le badge Il donne accès à tous les conteneurs du territoire (15 communes) comment ça marche? 1) L’usager présente sa carte d’identification qui permet l’ouverture 2) Après ouverture, il peut d’un tambour d’un conteneur enterré ou introduire son sac de 30l dans un semi- enterré tambour de volume limité Le système informatique associe à chaque carte le 4) Le véhicule de collecte nombre d’apports 3) Après fermeture, son peut ensuite collecter les sur l’année conteneurs selon les taux de apport est comptabilisé remplissage captés à et envoyé via gsm à un distance logiciel 10 Point de Tri Sélectif Ordures Emballages et Journaux Ordures Verre Emballages et Journaux Emballages et Journaux ménagères ménagères On simplifie le geste du tri en remplaçant les 2 colonnes (emballages et journaux) par une seule. -

Délégués Des Communes

10/06/2021 SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC COMMUNES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT Délégués 1 Délégués 2 Agel M. Jean-Luc RICOME Mme Marie LANET Aigues Vives M. Jean-Pierre BARTHES M. Éric FABRE Avène Mme Coralie AUGE Mme Maryse VIDAL Azillanet M. Alexandre DYE Mme Christine GALIBERT Bédarieux Mme Brigitte CERDAN TRALLERO M. Alain MOUSTELON Berlou Mme Jocelyne CEGLEC Mme Christelle MOUTIER Boisset M. Benoit MARSAUX Mlle Anouk FRANTZ LIGIER Cabrerolles Mme Geneviève PALAU M. Laurent RUBERT Cambon et Salvergues Mme Marie CASARES M. Stéphan DULAC Camplong Mme Marie-Josée FABRE M. Christian BERLAGUET Cassagnoles Mme Harmonie GONZALEZ M. Olivier AZEMA Castanet le Haut M. Max ALLIES M. Anthony ALLIES Caussiniojouls M. Thierry ROQUE M. Jacques CHABBERT Ceilhes et Rocozels Mme Anne-Marie BOURGUESSE M. Pierre NAYRAC Cesseras M. Clément BIAU M. François AZAM Colombières sur Orb M. Jean COUPIAC Mme Virginie ROSSI Combes Mme Marie-Line GERONIMO M. Yannick THORAVAL Courniou Les Grottes Mme Catherine SONZOGNI Mme Marie-France LUNES Dio et Valquières M. Stéphane BERTHELOT Mme Marie-Hélène BLANCHARD Faugères M. Daniel GALTIER M. Jean LAUGE Ferrals les Montagnes M. Cédric CAFFORT M. Jean-François BOUDON Ferrières Poussarou Mme Pascale PEYTAVI M. Bernard PETIT Fraïsse sur Agoût M. Jim RONEZ M. François MARROT Graissessac Mme Mariette COMBES M. Alain DANTONI Hérépian Mme Cécilia ALLEGRA M. Sébastien TORAL Joncels Mme Virginie ALBERT Mme Régine DUALE La Caunette M. Salvy DELEGUE Mme Lucie MARCOUYRE VALLES La Livinière M. Frédéric LESIEUR Mme Jordane SANCHEZ La Salvetat sur Agoût Mme Blandine GOS M. Claude MOINE La Tour sur Orb Mme Alice JOUVE M. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Occitanie Département : (34) Hérault Ville : Puissalicon Liste des communes couvertes : Abeilhan ((34) Hérault), Agel ((34) Hérault), Aigne ((34) Hérault), Aigues-Vives ((34) Hérault), Aires (Les) ((34) Hérault), Alignan-du-Vent ((34) Hérault), Assignan ((34) Hérault), Avène ((34) Hérault), Azillanet ((34) Hérault), Babeau-Bouldoux ((34) Hérault), Bassan ((34) Hérault), Beaufort ((34) Hérault), Bédarieux ((34) Hérault), Berlou ((34) Hérault), Boisset ((34) Hérault), Boujan-sur-Libron ((34) Hérault), Bousquet-d'Orb (Le) ((34) Hérault), Brenas ((34) Hérault), Cabrerolles ((34) Hérault), Cambon-et-Salvergues ((34) Hérault), Camplong ((34) Hérault), Capestang ((34) Hérault), Cassagnoles ((34) Hérault), Castanet-le-Haut ((34) Hérault), Caunette (La) ((34) Hérault), Causses-et-Veyran ((34) Hérault), Caussiniojouls ((34) Hérault), Cazedarnes ((34) Hérault), Cébazan ((34) Hérault), Ceilhes-et-Rocozels ((34) Hérault), Cessenon-sur-Orb ((34) Hérault), Cesseras ((34) Hérault), Colombières-sur-Orb ((34) Hérault), Combes ((34) Hérault), Coulobres ((34) Hérault), Courniou ((34) Hérault), Creissan ((34) Hérault), Cruzy ((34) Hérault), Dio-et-Valquières ((34) Hérault), Espondeilhan ((34) Hérault), Faugères ((34) Hérault), Félines-Minervois ((34) Hérault), Ferrals-les-Montagnes ((34) Hérault), Ferrières-Poussarou ((34) Hérault), Fos ((34) Hérault), Fouzilhon ((34) Hérault), Fraisse-sur-Agout ((34) Hérault), Gabian ((34) Hérault), Graissessac ((34) Hérault), -

Cessenon Sur Orb Assignan Babeau-Bouldoux Pierrerue Prades

Assignan Cessenon sur Orb Pierrerue 7 Départ : Cave des vignerons Distance : 28 km - Dénivelé : + 930 m Départ : Parking Piboulade Départ : Parking Mairie 4 17 Un circuit sportif, demandant Distance : 28 km - Dénivelé : + 640 m Distance : 10 km - Dénivelé : + 270 m Le circuit 10 passe au une bonne condition physique cœur du village et les 3 et mais pas de grosse difficulté 15 sont tout proches. Un circuit bleu difficile qui aurait pu être rouge car la technique. montée se fait en deux temps avec deux passages un peu rudes (un peu de poussette ?) attention au retour une petite La montée est « rude » mais la partie de la descente est assez technique. récompense est au rdv avec Circuit difficile. Des montées courtes mais pentues une très belle descente coupée de passages un peu plus techniques et des vues à Babeau-Bouldoux et quelques passages techniquement difficiles, voire Mais l’ensemble constitue un remarquable circuit couper le souffle sur Saint-Chinian et la mer. dangereux pour des pratiquants non avertis. d’entraînement et de découverte de très beaux paysages. Départ : Parking babeau Ces passages sont reliés par de longues liaisons sans 16 Départ : Cave des vignerons Distance : 7 km - Dénivelé : + 90 m difficultés. Vous admirerez les rapides de Réals et sa base 22 de canoë ouverte à tous. Distance : 9 km - Dénivelé : + 230 m 8 Départ : Parking Mairie Circuit commun en partie avec le 9 bleu. Les deux circuits se Distance : 23 km - Dénivelé : + 530 m Pas de réelle difficulté technique mais un peu de pilotage séparent puis se retrouvent, se séparent à nouveau etc.. -

Structures Intercommunales D'alimentation En Eau Potable Mai 2021 Saint-Martial ±

Structures intercommunales d'alimentation en eau potable Mai 2021 Saint-Martial ± EPCI à fiscalité propre Syndicats intercommunaux 23 - SM DES EAUX DE LA VALLEE DE L' HERAULT Saint-Roman-de-Codières 1 - MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 12 - SI DE CAMMAOU 24 - SYND. D'ADDUCTION D'EAU DES COMMUNES DU BAS-LANGUEDOC Sumène 2 - SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 13 - SI MARE ET LIBRON 3 - CTE AGGLO. BEZIERS MEDITERRANEE 14 - SIAE DE LA VALLEE DU JAUR Saint-Julien-de-la-NefMoulès- et- 4 - CTE AGGLO. DU PAYS DE L'OR 15 - SIAE DE PARDAILHAN Bauc!els ! ! ! ! Ganges ! ! ! ! ! 5 - CTE AGGLO. HERAULT MEDITERRANEE 16 - SIAE ORB ET GRAVEZON L!aro!que! ! ! ! ! ! 6 - CTE COMM. DU CLERMONTAIS 17 - SIAEP DU MINERVOIS ! ! ! ! ! ! ! !Ca!zilha!c ! ! ! ! !Mon!tou!lieu! Agonès Saint- 7 - CTE COMM. DU GRAND PIC SAINT-LOUP 18 - SIEA DE LA REGION DE GANGES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! B!auz!ille!- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1!8 ! !d!e-P!utoi!s ! ! ! Sorbs 8 - CTE COMM. LA DOMITIENNE 19 - SIVOM D' ENSERUNE ! ! ! !Go!rniè!s ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Le Cros Ferrières- 9 - CTE COMM. LES AVANT-MONTS 20 - SIVOM DE LA PALUS Le Caylar ! ! ! ! ! ! ! ! ! B!riss!ac ! ! ! ! les- ! ! ! ! S!ain!t-An!dré!- ! ! ! ! ! ! Verreries Claret 10 - CTE COMM. LODEVOIS ET LARZAC 21 - SIVOM ORB ET VERNAZOBRES de-Buèges Les Rives Saint-Maurice- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Navacelles Notre-Dame- 11 - CTE COMM. VALLEE DE L'HERAULT 22 - SM DE GARRIGUES-CAMPAGNE Saint-Félix- Saint-Michel Saint-Jean- Lauret Vacquières de-l'Héras de-Buèges ! ! ! ! ! ! d!e-L!ond!res 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Rouet Sauteyrargues ! -

Liste Des Communes

Agel (Hérault) Hérépian (Hérault) Rosis (Hérault) Aiguefonde (Tarn) Joncels (Hérault) Rouairoux (Tarn) Aigues-Vives (Hérault) La Caunette (Hérault) Saint-Amancet (Tarn) Albine (Tarn) La Livinière (Hérault) Saint-Amans-Soult (Tarn) Anglès (Tarn) La Salvetat-sur-Agout Saint-Amans-Valtoret (Tarn) Arfons (Tarn) (Hérault) Saint-Etienne-d'Albagnan Aussillon (Tarn) La Tour-sur-Orb (Hérault) (Hérault) Avène (Hérault) Labastide-Rouairoux (Tarn) Saint-Etienne-d'Estrechoux Azillanet (Hérault) Labruguière (Tarn) (Hérault) Barre (Tarn) Lacabarède (Tarn) Saint-Geniès-de-Varensal Bédarieux (Hérault) Lacaune-les-Bains (Tarn) (Hérault) Berlats (Tarn) Lacaze (Tarn) Saint-Gervais-sur-Mare Berlou (Hérault) Lacrouzette (Tarn) (Hérault) Boisset (Hérault) Lamalou-les-Bains (Hérault) Saint-Jean-de-Minervois Boissezon (Tarn) Lamontélarié (Tarn) (Hérault) Bout-du-Pont-de-l'Arn (Tarn) Lasfaillades (Tarn) Saint-Julien (Hérault) Brassac-sur-Agout (Tarn) Le Bez (Tarn) Saint-Martin-de-L'Arçon Burlats (Tarn) Le Bousquet-d'Orb (Hérault) (Hérault) Cabrerolles (Hérault) Le Masnau-Massuguiès (Tarn) Saint-Nazaire-de-Ladarez Cambon-et-Salvergues Le Poujol-sur-Orb (Hérault) (Hérault) (Hérault) Le Pradal (Hérault) Saint-Pierre-de-Trivisy (Tarn) Cambounès (Tarn) Le Rialet (Tarn) Saint-Pons-de-Thomières Camplong (Hérault) Le Soulié (Hérault) (Hérault) Cassagnoles (Hérault) Le Vintrou (Tarn) Saint-Salvi-de-Carcavès (Tarn) Castanet-le-Haut (Hérault) Les Aires (Hérault) Saint-Salvy-de-La-Balme Caucalières (Tarn) Les -

La Serie Stratigraphique Du Bassin Du Minervois

LE BASSIN DU MINERVOIS EXCURSION GEOLOGIQUE DU 10 JUIN 2017 par Jean-Paul Bousquet FORMATION AGE STRATIGRAPHIQUES FORMATION Mammifères BARTONIEN D’AIGNE Lophiodons E N N O S S A C R 40 Ma A C Planorbes E D CALCAIRES Characées E D’AGEL LUTETIEN S S A L L 20 m O M FORMATION D’ASSIGNAN CUISIEN Lignites CALCAIRES DE Planorbes VENTENAC Romanella Characées MARNES BLEUES Turkostrea stricticostata Nummulites ILERDIEN = CALCAIRES A Alveolines ALVEOLINES YPRESIEN DU MINERVOIS Alveolines Discordance 50 Ma post-hercynienne 550 à 320 Ma SOCLE PALEOZOIQUE CAMBRIEN-CARBONIFERE Coupe synthétique du Tertiaire (Eocène) sur le versant sud de la Montagne Noire LA SERIE STRATIGRAPHIQUE DU BASSIN DU MINERVOIS Les formations paléocènes transgressives du Montien au Sparnacien, sur le socle hercynien de la Montagne Noire, n’apparaissent que dans l’Ouest du Minervois EOCENE ILERDIEN inf. et moy. Calcaires marins à Alvéolines du Minervois Au N. du bassin du Minervois (80 m ) ILERDIEN sup. Marnes grises à bleues, marines, à nodules pyriteux, à Turritelles et Nummulites de 20 m (au N) à 360 m (S du synclinal de Pouzols et la région d’Argens M.) ILERDIEN sup. Grès à huîtres, à Ostrea strictiplicata ( 20 à 50 m ) Transition entre marin et continental CUISIEN inf. Marnes à Potamides, grises à verdâtres (20 m) à Diptychochilus pradellensis, Potamides cinctus, Cerithium tourouzellense au SUD Silt lagunaire Calcaires lacustres de Ventenac, blancs, riches en matière organique : Bulimus hopei, planorbes, ostracodes (120 m) au NORD Calcaires lacustres ligniteux ( 80 à 100 m ) Région de La Caunette, Bize-Minervois Formation d’Assignan, grès et marnes rouges Sédimentation continentale, fluviatile ( 80 à 200 m ) LUTETIEN, à l’EST : Calcaires lacustres d’Agel, blancs (100 m) BARTONIEN. -

Dépliant PPN (Carto Rando)

D152E5 St-Félix St-Jean D130 Commune de de-l'Héras D152 de-Buèges D151 D152E1 D33 Laval Roquecezière Lergue D9 Romiguières Belmont Camarès 02 Rocozels D142E2 D142E4 Pas de l’Escalette Commune de D142E2 D25 Pégairolles Masnau sur-Rance 2 Orb Grotte de Labeil Église St-Jacques Temple bouddhiste de-Buèges Massuguiès D902 D82 Fayet Pégairolles D9 Rance Église St-Jean-Baptiste l’Engayresque St-Pierre D130 la Claparède de-l'Escalette la Vacquerie St-Salvi 1 D152 Ceilhes-et-Rocozels 51 de-la-Fage et-St-Martin de-Carcavès D12 D902 A75 de-Castries St-Paul Plan d’eau D138 Roqueredonde Cirque du Bout du Monde de-Massuguiès St-Sever D149 du Bouloc D122 du-Moustier La Méridienne D4 Lac d’Avène D151 Panorama depuis le Caroux © G. Souche G. © Caroux le depuis Panorama Tauriac de-Camarès D89 D142 D151E4 D25 D607 Lauroux D138E2 D32 Brusque D8 D138 Soubès N D902 St-Étienne Secteur GRAND ORB Poujols de-Gourgas D89 52 les Moulières D149 les Salces Senaux D151 Avène Joncelets les Plans D9 D9E1D 3 D138E5 Église Orthodoxe D138 D149 St-Privat D163 Fozières D54 Vinas 5 Mont 4 D153 St-Michel de D153E1Mourcairol © CDRP34St-Baudille la Rouquette D4 Lacaze Joncels D142 Cathédrale (847m) Balisage des randonnéesViane Escroux Prieuré St-Michel St-Guilhem D81 le Coural St-Fulcran D144 Cloître le-Désert Les itinéraires de randonnée pédestre Arnac Chapelle Truscas de Grandmont Gijou sur-Dourdou D163 D153E Soumont sont jalonnés de marques conformes au St-André D35 Lodève D153E5 Usclas modèle en vigueur reproduit ci-dessous. de Rieussec D8 53 6 7 D153E4 Secteur grand orb -

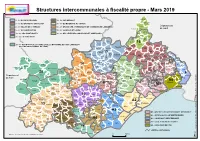

Structures Intercommunales À Fiscalité Propre - Mars 2019

Structures intercommunales à fiscalité propre - Mars 2019 Saint-Martial 6 - CC DU PAYS DE LUNEL 12 - CC SUD-HERAULT Saint-Roman- 7 - CC DU GRAND PIC SAINT-LOUP 13 - CC DU MINERVOIS AU CAROUX de-Codières Sumène Département 8 - CC VALLEE DE L' HERAULT 14 - CC GRAND ORB, COMMUNAUTE DE COMMUNES EN LANGUEDOC Saint-Julien-de-la-Nef du Gard 9 - CC DU CLERMONTAIS 15 - CC LODEVOIS ET LARZAC Moulès- et- Baucels 10 - CC LES AVANT-MONTS 16 - CC DES CEVENNES GANGEOISES ET SUMENOISES Ganges Laroque 11 - CC LA DOMITIENNE Cazilhac Montoulieu Agonès Saint- Bauzille- de-Putois Sorbs Gorniès Le Cros 16 Ferrières- Le Caylar Brissac les- 20 - CC DES MONTS DE LACAUNE ET DE LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC Saint-André- Verreries Claret (EPCI DU DEPARTEMENT DU TARN) Les Rives Saint-Maurice- de-Buèges Navacelles Saint-Félix- Saint-Michel Saint-Jean- Notre-Dame- de-l'Héras de-Buèges de-Londres Lauret Vacquières Rouet Sauteyrargues Romiguières Ceilhes-et- Pégairolles- Pégairolles- Rocozels de-l'Escalette 15 Saint- de-Buèges Causse- Valflaunès Pierre- La Vacquerie- de-la-Selle Garrigues Roqueredonde Saint- 7 Fontanès Lauroux Saint- de-la- et-Saint-Martin- Martin- Mas-de- Saint- Campagne Fage de-Castries Soubès Étienne- de-Londres Londres Saint- Bauzille-de- Galargues de- Mathieu- Sainte- MontmelBuzignargues Poujols Gourgas de-Tréviers Croix-de- Senaux Cazevieille Saussines Joncels Saint-Guilhem- Saint- Quintillargues Saint-Hilaire- Escroux Les Plans Fozières le-Désert Jean-de- Montaud de-Beauvoir Boisseron Viane Saint-Privat Avène Viols-en-Laval Cuculles Saint-Jean- -

214C – Calcaires Et Marnes Du Paléocène Et De L'eocène Inférieur

214C – Calcaires et marnes du Paléocène et de l’Eocène inférieur et moyen du système Cesse - Pouzols CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE INFORMATIONS PRINCIPALES Cette petite unité se localise partiellement sur les départements de l’Aude (80 % de la surface) et sur le département de l’Hérault. Elle correspond au cœur du Nature : Unité aquifère Minervois et englobe notamment la Serre d’Oupia, colline limitrophe des 2 départements situé entre les communes d’Oupia (Hérault) à l’Ouest et Pouzols Minervois (Aude) à l’Est. Ce système aquifère s’étend sur tout ou partie des communes de Bize Minervois, Mailhac, Pouzols Minervois, Argeliers, Sainte Thème : Sédimentaire Valière, Paraza, Roubia, Argens, Mirepeisset, Ginestas (Aude) et Oupia, Beaufort, Olonzac, Cruzy et Montouliers (Hérault). Type : Milieu karstique L’altitude varie entre 50 m et 293 m (sommet de la Serre d’Oupia). La culture très nettement dominante reste la vigne (AOC du Minervois). 2 Ce secteur jouit d’un climat typiquement méditerranéen avec des étés chauds et peu pluvieux, des hivers relativement doux. Les vents y sont fréquents et Superficie totale : 62,4 km violents. La moyenne pluviométrique annuelle est de l’ordre de 600 à 650 mm. Entité mère (niveau 214 La Cesse, affluent de l’Aude, tangente ou traverse ce système. Après un écoulement Ouest Est entre Minerve et Agel, la Cesse change de direction et régional) : s’écoule au-delà d’Agel en direction du Sud. A partir d’Agel et en aval du Boulidou, la Cesse présente un écoulement permanent. Il est de l’ordre de 300 l/s en période d’étiage au pont de Cabezac à Bize Minervois et l’alimentation de son cours aérien est due à une série d’émergences issues de ce système aquifère Cesse – Pouzols. -

Juillet 2019

Nouvelle numérotation - Juillet 2019 Jusqu'au A compter du 15 Itinéraires des lignes 14 juillet juillet Castelnau le Lez (station Sablassou) - Le Crès - Vendargues - St Aunès - Baillargues - St Brès - Lunel Viel - 101 601 Lunel - Marsillargues Montpellier (station Sabines) - St Jean de Védas - Mireval - Vic la Gardiole - Frontignan - La Peyrade - 102 602 Sète St Jean de Védas (station St Jean le Sec) - Fabrègues - Gigean - Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac 103 603 - Pézenas - Béziers 104 604 Montpellier (station Sabines) - (via Autoroute) Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac - Pézenas Montpellier (station Place de France) - Lattes - Carnon - La Grande Motte - Le Grau du Roi - Aigues 106 606 Mortes Lattes (station Boirargues) - Mauguio - Candillargues - Mudaison - Lansargues - Valergues - St Nazaire 107 607 de Pézan - St Just - Lunel - Marsillargues Montpellier (station Occitanie) - St Gely du Fesc - Les Matelles - Mas de Londres - Viols en Laval - Viols 108 608 le Fort - St Martin de Londres - Brissac - St Bauzille de Putois - Laroque - Ganges - St Juien de la Nef - Pont d'Hérault - Le Rey - Le Vigan 110 610 Montpellier (station St Eloi) - Assas - Guzargues - Ste Croix de Quintillargues Castelnau le Lez (station Pompidou) - Teyran - St Drézery - Montaud - St Bauzille de M. - Buzignargues - 111 611 Galargues - Garrigues - Campagne - St Jean de Cornies - St Hilaire de Beauvoir Castelnau le Lez (station Sablassou) - Castries - St Génies les Mourgues - Restinclières - Sussargues - 112 612 Beaulieu - Saussines - Boisseron - Sommières