Plan Local D'urbanisme

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Département De La HAUTE-SAVOIE

1 Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de SAINT JULIEN-EN-GENEVOIS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION Compétences obligatoires -Développement économique AMBILLY, 11 avenue Emile Zola M. Gabriel DOUBLET Communauté • actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 du CGCT ANNEMASSE, B.P. 225 - Maire de Saint-Cergues d'Agglomération ◦ construction et gestion d’ateliers relais et de pépinières d’entreprises, espace « Claudius Vuargnoz » BONNE, CRANVES- 74105 ANNEMASSE « Annemasse-Les ◦ actions visant à faciliter l’implantation et le développement d’ONG dont cité des solidarités internationales, et organiser des SALES, Cedex Voirons-Agglomération évènements ou d’autres actions favorables au rayonnement de l’agglomération dont Forum Unitar ETREMBIERES, » ◦ définition et mise en œuvre d’actions favorisant l’accueil et le soutien des porteurs de projets à caractère industriel, GAILLARD, Tél : 04.50.87.83.00 commercial, tertiaire, artisanal et d’une manière générale de toutes actions visant à préserver, diversifier et développer les JUVIGNY, Fax. 04.50.87.83.22 emplois LUCINGES, ◦ la plateforme d’initiative locale ayant pour mission l’accompagnement des créateurs d’entreprises MACHILLY, SAINT- Mel: ◦ les actions visant le rapprochement école-entreprise CERGUES, VETRAZ- contact@annemasse- 12 communes ◦ actions de développement touristique du territoire, notamment en faveur de l’hébergement touristique, ou la mise en place MONTHOUX, VILLE- agglo.fr 91 328 habitants d’équipements touristiques (loisir ou tourisme -

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie

2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

201818 N° Spécialn° 2019 D’Apollon74 Antenne Salle De L’Arande De St Salle À 22 Ème 20 19 De SAINT De

© Luc Mery Mery Mery © © Luc Luc Parnassius apollo apollo Parnassius Parnassius Apollon, Apollon, Apollon, Antenne d’Apollon74 N° spécial 20192019-I Validé par la 18 22ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALGÉNÉRALEE 05 MARS 2019 – 18h15 Salle de l’Arande à St-Julien-en-Genevois de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS RapportsRapports 202018 & ÉDITO : LE MOT DU PRESIDENT ............................................ p. 3 RAPPORT MORAL 2018 ................................................................. p. 4 RAPPORT D’ACTIVITES 2018 ................................................... p.10 Les Rendez-vous d’Apollon74 p.10 L’avancée des programmes pluriannuels p.16 Sommaire L’Education à l’Environnement et au Développement Durable p.24 Gestion courante et représentation p.27 RAPPORT FINANCIERS – EXERCICE 2018........................ p. 30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’APOLLON74 p. 33 Edito : le mot du président La préservation de l’environnement nous concerne tous, mais en réalité elle est portée par un petit nombre dont Apollon74 fait partie. Et c’est grâce à l’action soutenue et indéfectible de tous nos bénévoles que les choses avancent… Un grand merci à eux. Certes sur cette terre toujours trop de gens peu scrupuleux préfèrent entretenir le culte du toujours plus (plus de rendement, plus d’argent, plus de notoriété…) et se soucient peu de l’avenir de notre planète. Mais tout n’est pas perdu, loin de là et c’est à nous de démontrer par l’exemple que préserver et réhabiliter des milieux naturels c’est aussi préserver notre qualité de vie et surtout celle de nos enfants et petits-enfants. Cette année 2018 a été riche en événements, elle a été également marquée par la décision d’arrêter notre marché Bio, il est vrai avec un petit pincement au cœur. -

Conseil Municipal Reunion Du 26 Juin 2014 Proces-Verbal

CONSEIL MUNICIPAL REUNION DU 26 JUIN 2014 PROCES-VERBAL PRESENTS : M. le Maire, Mme BROGI, M. MAGNIN, Mme ANSELME, M. EXCOFFIER, Mme LACAS, M. AYEB, Adjoints, Mme DURAND, M. CHAMOT, Mme MÜLLER, MM. GINON, FEIREISEN, Mme RÉVILLION, MM. DE PINHO, FAVRE Marc, LE VEN, VIOLLAND et VUKICEVIC, Conseillers Municipaux. POUVOIRS : Mme VANDONI à Mme BROGI Mme MORANDAT à Mme ANSELME Mme BOURQUIN à M. Marc FAVRE Mme RACLET à M. VUKICEVIC M. Jean-Michel FAVRE à M. LE VEN A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion de Conseil Municipal du 27 mai 2014 et désigne Monsieur Amar AYEB, secrétaire de séance. 1° - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : L’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission communale des impôts directs dans chaque commune. Dans les communes de plus de 2 000 habitants, cette commission comprend neuf membres : - le maire ou l’adjoint délégué, président ; - et huit commissaires. Les commissaires doivent : - être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ; - avoir au moins 25 ans ; - jouir de leurs droits civils ; - être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune ; - être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission. L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. Enfin, lorsque la commune comporte au moins 100 hectares de bois, un commissaire doit être propriétaire de bois ou de forêts. Les huit commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par le conseil municipal. -

PROGRAMME Matins

de 3 à 10 ans Les MJC St-Julien, Viry et du Vuache MJC VIRY Cet été, nous mettons en place un nouveau système de tri sélectif, des « recycréations » et des sorties vous présentent le du 5 juillet au 26 août en plein nature. Enfants et animateurs apprendront à être encore mieux écoresponsables. 140 rue Villa Mary 74580 Viry « En balade » du 6 au 8 juillet 04 50 74 57 49 - [email protected] - www.mjcviry74.fr Cette semaine de trois jours sera riche en émotion pour découvrir la MJC et ses animateurs : grand jeux, sorties journées. de 11 à 17 ans « Sur les roues » du 11 au 15 juillet (férié le 14/07) En totale liberté, tous ensemble roulons vers un déplacement plus fun.En Vélo, en roller ou en patins à Activités journée (9h - 18h) roulettes, apprenons la sécurité routière. Sans oublier des baignades. Informations supplémentaires : Chaque semaine : des baignades, une veillée le jeudi soir jusqu’à 22h et un p’tit déjeuner commun tous les pensez à prévoir vos vélos, rollers et/ou trottinettes (sans moteur)… sans oublier les protections ! PROGRAMME matins. Inscription pour une semaine entière. « Dans l’eau » du 18 au 22 juillet « Les vacances commencent » du 6 au 8 juillet Plouf ! Une semaine déjantée et énergique à la base nautique de Seyssel. Certaines activités seront Viens profiter des premières activités : piscine, trampoline et une belle surprise pour finir ! proposées en fonction de l’âge. Exemple : canoë, sarbacane, baignade… A partir de 6 ans, test anti- panique obligatoire (voir modalités 3/10 ans). « Farniente » du 11 au 15 juillet (férié le 14/07) Soleil, piscine, montagne… Tu pourras même programmer une activité avec tes amis et les animateurs « Sur les planches » du 25 au 29 juillet durant la semaine. -

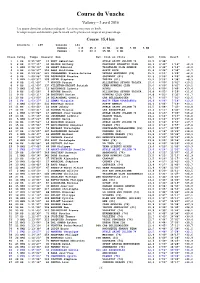

Course Du Vuache

Course du Vuache Valleiry – 3 avril 2016 Les quatre dernières colonnes indiquent : la vitesse moyenne en km/h, le temps moyen au kilomètre, puis le retard sur le premier en temps et en pourcentage. Course 15,4 km Inscrits : 149 Classés : 141 Hommes : 1 E 45 S 43 M1 12 M2 5 M3 5 M4 Femmes : 1 E 10 S 15 M1 4 M2 Place Catég. Temps Dossard Nom Nat. Club ou ville km/h t/km Ecart % 1 1 HS 0:55'59" 15 BUET Sébastien ATHLE SAINT JULIEN 74 16,5 3'38" 2 2 HS 0:57'15" 30 DEJOUR Anthony FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 16,1 3'43" 1'16" +2,3 3 1 HM1 0:58'13" 48 MARET Edouard TRIATHLON CLUB GENEVE 15,9 3'46" 2'14" +4,0 4 3 HS 0:58'37" 150 ABRY Guillaume ASPTT NICE 15,8 3'48" 2'38" +4,7 5 4 HS 0:59'28" 321 CHARBONNEL Pierre-Antoine VETRAZ MONTHOUX (74) 15,5 3'51" 3'29" +6,2 6 5 HS 1:00'28" 105 POUZARGUE Nicolas SAUVERNY (01) 15,3 3'55" 4'29" +8,0 7 2 HM1 1:00'37" 109 JOFFE Stéphane THOIRY (01) 15,2 3'56" 4'38" +8,3 8 6 HS 1:01'40" 7 MUNIER Pierre ALLIGATORS SEYNOD TRIATH. 15,0 4'00" 5'41" +10,2 8 6 HS 1:01'40" 137 VILLETON-PACHOT Patrick CERN RUNNING CLUB 15,0 4'00" 5'41" +10,2 10 3 HM1 1:01'48" 13 ROUCHOUSE Ludovic ASVGS 15,0 4'00" 5'49" +10,4 11 8 HS 1:02'28" 6 BERTHE Benoît ALLIGATORS SEYNOD TRIATH. -

Compte-Rendu De La Séance Du Conseil Municipal Mercredi 15

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal Mairie de VULBENS mercredi 15 novembre 2017 Haute-Savoie Membres présents : Frédéric BUDAN, Gilles DEGENEVE, Frédérique GUILLET, Gérard FORAY, Florent BENOIT, Emma PARENT, Sylvie MELCONIAN, Sylvie RINALDI, Franck SAUTIER, Micheline BAROZIER, Daniel ZUABONI, Caroline BILLOT, Fabrice DOMERGUE Excusés : Floriane MUHLEMATTER ayant donné pouvoir à Frédérique GUILLET, Monique AVANTHAY 1. Désignation du secrétaire de séance Sylvie RINALDI est désignée en tant que secrétaire de séance. 2. Approbation du compte rendu Le compte rendu de la séance du 18 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité. 3. Approbation de la modification n°3 du PLU Le Conseil municipal, VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 123-10 et L. 123-13 , VU la délibération en date du 20/04/2005 approuvant le PLU ; VU la délibération approuvant la modification n°1 du PLU en date du 12/12/2007 ; VU la délibération approuvant la modification n°2 du PLU en date du 13/04/2011 ; VU la délibération approuvant la révision simplifiée n°1 du PLU en date du 25/07/2012, VU l’arrêté municipal du 5 septembre 2017 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à la modification n°3 du PLU, Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, Considérant que les résultats de ladite enquête ne justifient pas de modifications du projet de modification n°3 du PLU, Considérant que le projet de modification du PLU, tel qu’il est présenté au Conseil municipal, est prêt à être approuvé conformément aux articles L 123-10 et L. -

LIAISONS ARCHAMPS - BEAUMONT & BEAUMONT - SAINT-JULIEN Un Projet D’Aménagement D'itinéraires Modes Doux Structurant Sur Le Territoire De La CCG

LIAISONS ARCHAMPS - BEAUMONT & BEAUMONT - SAINT-JULIEN Un projet d’aménagement d'itinéraires modes doux structurant sur le territoire de la CCG DOSSIER DE CONCERTATION MIS À DISPOSITION DU PUBLIC 20 MARS 2018 20 AVRIL 2018 SOMMAIRE Préambule L'objet de la concertation 4 Le maître d'ouvrage 5 Contexte et enjeux Les enjeux du projet 7 Un projet prévu par les principaux documents-cadre de planification 8 Caractéristiques du projet soumis à concertation Les intérêts du projet 10 Les caractéristiques des liaisons Archamps - Beaumont et Beaumont - Saint-Julien 11 PRÉAMBULE Les 5 variantes du projet 12 L'analyse comparative multi-critères les 2 variantes préconisées 13 Les types d'aménagement proposés : fonctionnels et sécuritaires 14 Un financement multipartenarial 16 Calendrier prévisionnel de l'opération 16 Comment participer à la concertation ? 18 Lexique et glossaire des abréviations 19 LIAISONS ARCHAMPS - BEAUMONT & BEAUMONT - SAINT-JULIEN LIAISONS ARCHAMPS - BEAUMONT & BEAUMONT - SAINT-JULIEN 2 DOSSIER DE CONCERTATION - MARS 2018 DOSSIER DE CONCERTATION - MARS 2018 3 La concertation concerne le projet d’aménagement d'itinéraires Une concertation publique règlementaire Les moyens de communication mis en œuvre Le maître d’ouvrage : la Communauté de modes doux structurants sur le territoire de la Communauté de communes du Genevois (CCG) communes du Genevois (CCG) : Archamps - Beaumont et Beaumont La présente concertation s’inscrit dans le cadre des dispositions de Les moyens mis en œuvre sont les suivants : - Saint-Julien. l’article L. 103-2.3° du Code de l’Urbanisme. • Le présent dossier est mis à disposition du public au siège de la Créée le 1er janvier 1996, la CCG a notamment pour compétences CCG situé à Archamps et dans toutes les mairies, notamment les l’aménagement du territoire, le développement économique, la La présente concertation devra permettre de : Extrait de l'article L. -

Portage Des Repas : Genevois/Arve Faucigny Mont Blanc/Chablais/Bassin Annecien

PORTAGE DES REPAS : GENEVOIS/ARVE FAUCIGNY MONT BLANC/CHABLAIS/BASSIN ANNECIEN TERRITOIRE DU GENEVOIS STRUCTURES/ORGANISMES/S ADRESSE TEL MAIL COMMUNES D'INTERVENTION ERVICES AMBILLY, ANNEMASSE, ARBUSIGNY, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE? CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA MURAZ, LA TOUR, 9 RUE MARC COURRIARD 74100 LUCINGES, MACHILLY, MONNETIER RESTAURATION 74 04-50-87-16-64 [email protected] ANNEMASSE MORNEX, NANGY, PERS JUSSY, REIGNIER ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ- MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ AMBILLY, ANNEMASSE, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA TOUR, LUCINGES, MACHILLY, 90 ROUTE DES ALLUAZ 74380 BONNE GLOBE TRAITEUR 04-50-31-35-67 MONNETIER MORNEX, NANGY, REIGNIER SUR MENOGE ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ ARCHAMPS, BEAUMONT, CHENEX, CHEVRIER, COLLONGES SOUS SALEVE, 101 ROUTE DE FARAMAZ 74520 DINGY EN VUACHE, FEIGERES, JONZIER LA CHAROLAISE 04-50-49-00-40 [email protected] VULBENS EPAGNY, NEYDENS, PRESILLY, ST JULIEN EN GENEVOIS, SAVIGNY, VALLEIRY, VERS, VIRY, VULBENS 2360 ROUTE DE BELLEGARDE LA FROMAGERIE 04-50-35-49-68 VALLEIRY, VIRY, VULBENS GERMANY 74580 VIRY ADMR DE COLLONGES SOUS ROUTE DE BOSSEY 74160 COLLONGES 04-50-43-21-29 [email protected] SALEVE SOUS SALEVE ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, 833 ROUTE DU CHEF LIEU 74250 JULIEN DALLOZ 06-49-41-60-83 -

La Concertation Concerne Le Projet D'aménagement D'itinéraires Modes

LIAISONS ARCHAMPS - BEAUMONT 1/5 & BEAUMONT - SAINT-JULIEN Projet d’aménagement d'itinéraires modes doux CONCERTATION DU 20 MARS AU 20 AVRIL 2018 CONTEXTE La collectivité doit répondre à de nombreux enjeux de mobilité : chaque jour, plus de 73 000 déplacements sont effectués, entrainant saturation des axes routiers. Le vélo (2%) et la marche (17%) ne représentent que19 déplacements sur 100 alors qu’ils sont souvent plébiscités par la population comme une alternative souhaitable (source : Enquête Déplacements Grand territoire - 2016). Ainsi, la Communauté de communes du Genevois se donne comme objectifs de développer l’usage des modes doux par la réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés et d’apporter une nouvelle solution de mobilité pour le plus grand nombre en répondant aux déplacements utilitaires du quotidien et des loisirs. Cela participera également à l’amélioration du cadre de vie (santé, environnement) et à l’attractivité du territoire. La collectivité porte le projet d’aménagement d’itinéraires “Archamps - Beaumont et Beaumont - Saint-Julien” en partenariat avec les communes traversées. OBJET DE LA CONCERTATION La concertation concerne le projet d’aménagement d’itinéraires modes doux structurants sur le territoire de la Communauté de communes du Genevois (CCG) : Archamps - Beaumont et Beaumont - Saint-Julien. La présente concertation devra permettre de : • Informer de la mise œuvre de l’opération d’aménagements d’itinéraires modes doux structurants entre Archamps et Beaumont et entre Beaumont et Saint-Julien-en-Genevois • -

Trail De Musièges - 22 Km (22.200 Km) - 22 Septembre 2018 Page 1/5 C L a S S E M E N T G E N E R a L - 22.200 Mm 13:35

Trail de Musièges - 22 km (22.200 km) - 22 Septembre 2018 Page 1/5 C L A S S E M E N T G E N E R A L - 22.200 mm 13:35 Clt Nom - Prénom Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Ecart Club www.L-Chrono.com 1 SENN Simon n°249 86 1SEM 1M 01:43:35 12.86 CLUB ATHLÉTIQUE DU BASSIN BELLEGARDIEN 2 DUVAL Victorien n°173 91 2SEM 2M 01:44:26 12.76 + 51s EVIAN ATHLETIC CLUB 3 BRUN Stéphane n°139 93 3SEM 3M 01:45:36 12.61 + 2m02s VÉTRAZ-MONTHOUX 4 AVRILLON Stéphane n°120 74 1V1M 4M 01:45:43 12.60 + 2m09s TEAM RRUN SEYNOD ET ESPÉRANCE FAVERGIENNE 5 DORMIO Vito n°285 91 4SEM 5M 01:46:45 12.48 + 3m11s CULOZ 6 ROULEAU Thierry n°247 71 2V1M 6M 01:51:41 11.93 + 8m07s AIN-EST ATHLÉTISME 7 RIVALAN Valentin n°240 91 5SEM 7M 01:55:02 11.58 + 11m28s SALLENÔVES 8 CARRILLAT Pierre n°144 76 3V1M 8M 01:55:23 11.54 + 11m49s NON À LA CHASSE LE DIMANCHE 9 BERCHET Damien n°125 91 6SEM 9M 01:55:51 11.50 + 12m17s REIGNIER 10 CLAUSS Régis n°151 80 7SEM 10M 01:56:10 11.47 + 12m35s LES OLLIÈRES 11 FOURNET Fabien n°179 76 4V1M 11M 01:56:11 11.46 + 12m37s COURIR À POISY 12 THUILLÉ Adrien n°253 92 8SEM 12M 01:56:20 11.45 + 12m45s AIN-EST ATHLÉTISME 13 FUSS Jean-patrick n°182 85 9SEM 13M 01:58:10 11.27 + 14m36s ASPTT ANNECY ATHLÉTISME 14 PICCON François n°232 88 10SEM 14M 01:58:21 11.26 + 14m46s COURIR À POISY 15 JULLIEN Benjamin n°296 93 11SEM 15M 02:00:15 11.08 + 16m41s CHAUMONT 16 MAISON Emmanuel n°212 78 5V1M 16M 02:00:54 11.02 + 17m19s ALBANAIS ATHLÉ 17 SANTILLI Laurent n°248 81 12SEM 17M 02:01:15 10.99 + 17m40s EPAGNY 18 MARTIN David n°213 70 6V1M 18M 02:02:52 10.84 + 19m18s SALLANCHES -

L'eurovéloroute "Viarhôna" • Les Différents Types D'aménagements Possibles Viry, Chênex, Valleiry

L’EUROVÉLOROUTE "VIARHÔNA" Un projet d’aménagement d'itinéraire modes doux structurant sur le territoire de la CCG DOSSIER DE CONCERTATION MIS À DISPOSITION DU PUBLIC 20 MARS 2018 20 AVRIL 2018 SOMMAIRE Préambule L'objet de la concertation 4 Le maître d'ouvrage 5 Contexte et enjeux Les enjeux du projet 7 Un projet prévu par les principaux documents-cadre de planification 8 La "ViaRhôna" : une réelle opportunité 10 Caractéristiques du projet soumis à concertation Les intérêts du projet 12 Les caractéristiques de la Véloroute "ViaRhôna" à l'échelle de la communauté de communes 13 PRÉAMBULE Les variantes du projet sur la partie EST du territoire 14 L'analyse comparative multi-critères sur la partie EST du territoire 15 Les variantes du projet sur la partie OUEST du territoire 16 L'analyse comparative multi-critères sur la partie OUEST du territoire 17 Les types d'aménagement proposés : fonctionnels et sécuritaires 18 Un financement multipartenarial 20 Calendrier prévisionnel de l'opération 20 Comment participer à la concertation ? 22 Lexique et glossaire des abréviations 23 EUROVÉLOROUTE VIARHÔNA EUROVÉLOROUTE VIARHÔNA 2 DOSSIER DE CONCERTATION - MARS 2018 DOSSIER DE CONCERTATION - MARS 2018 3 La concertation concerne le projet d’aménagement Une concertation publique règlementaire Les moyens de communication mis en œuvre Le maître d’ouvrage : la Communauté de d'un itinéraire modes doux (aussi appelés modes actifs) communes du Genevois (CCG) structurant de la Communauté de communes du Genevois La présente concertation s’inscrit dans le cadre des dispositions de Les moyens mis en œuvre sont les suivants : (CCG) : l’Eurovéloroute "ViaRhôna". l’article L.