Clugnat. Recherches Sur L'histoire De La Commune De Clugnat Et Ses

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

D23-BSR 2017 Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE BILAN CREUSE SCIENTIFIQUE Travaux et recherches archéologiques de terrain 2017 138 N° Nat. N° P. 123639 BENEVENT-L’ABBAYE 20 rue d’Herse METENIER Frédéric INRAP OPD 6 140 123636 BENEVENT-L’ABBAYE 9 rue Sarrazinne METENIER Frédéric INRAP OPD 7 140 123660 CLUGNAT Rue Martin Nadaud et RD 11 GERARDIN Cédric EP FP 2 140 12617 EVAUX-LES-BAINS Les Thermes METENIER Frédéric INRAP OPD 12 141 123657 FAUX-LA-MONTAGNE Villa de Chatain DAVIGO Gentiane BEN FPr 20 142 123623 LAVAUFRANCHE Commanderie METENIER Frédéric INRAP OPD 1 145 Eglise Saint-Pardoux et de 123303 MAGNAT-L’ETRANGE MOREL David EP FP 19 146 l’Assomption de la Vierge 123671 MOUTIER-D’AHUN Bavard et Cimetière CHEVALIER Christophe BEN SU 8 146 123655 MOUTIER-ROZEILLE Saint-Hilaire ROGER Jacques MCC FPr 17 146 123633 NEOUX Centre bourg GUILLIN Sylvain INRAP OPD 18 148 123695 ROUGNAT Cujasseix, villa de Boueix FLECHER Jean-François BEN PRS 13 149 123682 SAINT-DIZIER-LA-TOUR Place de l’église CHEN Agatha EP FP 9 150 123656 SAINT-DIZIER-LEYRENNE Murat, les Tours JONVEL Richard BEN FPr 15 150 SAINT-MAURICE-LA- Parc d’activités de la Croisière 123679 MENETIER Frédéric INRAP OPD 4 153 SOUTERRAINE (phase 3) SAINT-PRIEST-LA- BEAUSOLEIL 123645 Chemin de Gargantua INRAP OPD 5 153 PLAINE Jean-Michel 139 NOUVELLE-AQUITAINE BILAN CREUSE SCIENTIFIQUE Travaux et recherches archéologiques de terrain 2017 BÉNÉVENT-L’ABBAYE Rue d’Herse Le projet de réalisation d’une piscine en centre- de terre végétale et d’apports de remblais à mettre en bourg de Bénévent-l’Abbaye concerne la parcelle relation avec une vocation agricole en cœur d’îlot de AB 180. -

Conseil Communautaire Du 18 09 2019

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 18 SEPTEMBRE 2019 COMPTE RENDU L'An Deux Mille dix-neuf, le dix-huit septembre, à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Creuse Confluence », convoqué le 09 septembre 2019, s'est réuni à la salle des fêtes de Pionnat, sous la présidence de Monsieur Nicolas SIMONNET. Etaient présents : MM. : ASPERTI P., BEUZE D., BRIAULT T., CHIRADE G., CONSTANTIN J., COUTURIER L., DECARD J., DELCUZE M., FOULON F., GIBARD P., GIROIX G., GRIMAUD H., HENRY G., JULLIARD C., LESAGE M., MALLERET D., MERAUD S., MORLON P., ORSAL P., PAPINEAU B., PICHON R., PRUCHON J., RIVA F., SAINTEMARTINE J-C., SIMONNET N., TOURAND B., TOURAND C., MMES : ANNEQUIN A., AUFRERE M., BUNLON D., BUNLON M-C., CHARDIN M-H., CREUZON C., DUMOND M., FERRION M., GLOMEAUD N., HENRY E., PIERRON M- T., SAUVE L., ROMAINE R., VIALLE M-T. Excusé(e)s : MM : ALANORE J-B, CHASSAGNE G., COLLINET F., DERBOULE R., JANNOT S. (pouvoir à RIVA F.), JOUANNETON M., ROBY J-P. THOMAZON G., THOMAZON Y., TURPINAT V., VICTOR C. (pouvoir à MERAUD S.). MMES : BRIAT O., GRAVERON C., MARTIN J. Absent(e)s non excusés (es) : M. : DURAND D. MMES : BRIDOUX A., ROBY C. Secrétaire de séance : Monsieur PRUCHON Jean Monsieur Gilles HENRY a quitté la séance après la délibération « Restructuration du cinéma d’Evaux-les-Bains - Résultats Consultation Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé ». Communauté de Communes Creuse Confluence CONSEIL COMMUNAUTAIRE Séance du 18 septembre 2019 Octroi de subvention aux Associations – Complément de la délibération du 12 juin 2019 A la suite de l’examen des demandes de subventions des Associations par la Commission Sports et Culture du 02 septembre 2019 et par le Bureau de la Communauté de Communes du 11 septembre 2019, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire d’attribuer les subventions aux associations d’intérêt communautaire présentées et donne lecture du tableau annexé à la présente délibération. -

7/16/2021 Page 1 Powered by Resident Population and Its

9/24/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / NOUVELLE AQUITAINE / Province of CREUSE / Jalesches Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Ahun Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin La Celle- AdminstatAjain logo Dunoise DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Alleyrat FRANCIA La Celle- Anzême sous-Gouzon Arfeuille- La Cellette Châtain La Chapelle- Arrènes Baloue Ars La Chapelle- Aubusson Saint-Martial Auge La Chapelle- Augères Taillefert Aulon La Chaussade Auriat La Courtine Auzances La Forêt- du-Temple Azat-Châtenet La Mazière- Azerables aux-Bons- Banize Hommes Basville La Nouaille Bazelat La Pouge Beissat La Saunière Bellegarde- La Serre- en-Marche Bussière-Vieille Bénévent- La Souterraine l'Abbaye La Villedieu Bétête La Villeneuve Blaudeix La Villetelle Blessac Ladapeyre Bonnat Lafat Bord-Saint- Lavaufranche Georges Lavaveix- Bosmoreau- les-Mines les-Mines Le Bourg-d'Hem Bosroger Le Chauchet Bourganeuf Le Compas Boussac Le Donzeil Boussac-Bourg Le Grand-Bourg Brousse Le Mas-d'Artige Budelière Le Monteil- Bussière- Powered by Page 3 Dunoise au-Vicomte L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Bussière- Lépaud Adminstat logo Nouvelle DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIALépinas Bussière-Saint- Les Mars Georges Leyrat Ceyroux Linard-Malval -

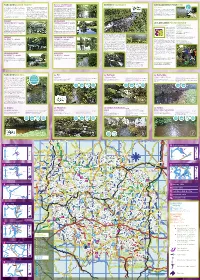

Lien Vers Présentation Des Parcours No Kill

PARCOURS LOISIR TRUITE BÉTÊTE & GENOUILLAC RIVIÈRES SAUVAGES AMÉNAGEMENT POUR PMR Zone de pêche ème accessible aux “PONT DU PONT” (2 catégorie) PMR La Fédération Départementale met en place des • Ils doivent avoir reçu l’aval des AAPPMA des secteurs SOYONS PARTENAIRES ! La Pêche pour tous ! parcours de pêche de loisir plutôt destinés aux débu - concernés : Aubusson, Bétête, Bourganeuf, Cham - ACCÈS : de Bétête prendre la RD 15 direction Genouil - 3 3 2 2 tants, toutefois cela n’empêche pas les pêcheurs bon- sur-Voueize, Genouillac, Le Grand-Bourg, lac, prendre à gauche sur la D3 en direction de Châ - Pour une pêche accessible au plus grand nombre, A A M M P P P confirmés de les parcourir. P lusieurs Pionnat, Crozant. telus-Malvaleix, au pont, vous êtes arrivés ! P A A la Fédération départementale et les AAPPMA déve - A A n D D o i F F critères les définissent : La Fédération Départementale et les AAPPMA, sans De Genouillac, prendre la direction de la Châtre, t a loppent les aménagements permettant d’accueillir c i n • Ils doivent contenter un maximum de pêcheurs. après le pont sur la “Petite Creuse” prendre à droite u qui ces parcours n’auraient pu voir le jour, vous m les Personnes à Mobilité Réduite. m o c • Ils doivent être accessibles au plus grand nom - la RD 15 en direction de Bétête sur 4 km environ souhaitent de passer d’agréables moments. e c i 6 sites du département sont équipés de pontons de v r e bre. puis prendre à droite en direction de Châtelus-Mal - S Toutefois, attention à la législation ; pour rappel, le - pêche PMR : retrouvez-les sur la carte ! 3 2 • Leur situation géographique complète le maillage nombre de prises est limité à 6 salmonidés par jour valeix sur la D3, au pont, vous êtes arrivés ! D C S A départemental des sites de pêche. -

Gîte N°23G824 - Le Gîte De La Rochette Situé À LADAPEYRE, Lieu Dit : La Rochette, Dans La Creuse

Gîte n°23G824 - Le Gîte de la Rochette Situé à LADAPEYRE, lieu dit : La Rochette, dans La Creuse Goûtez à la douceur de vivre en Creuse dans ce gîte 4 personnes à Ladapeyre : ambiance chaleureuse et conviviale d'une maison de campagne... Rien de tel pour décompresser ! Agréable maison à l'esprit famille... totalement indépendante, située dans un environnement calme et tranquille. Au gré des saisons, on y vit aussi bien dedans que dehors. Les activités de pleine nature sont au pied du gîte : randonnée ou balade à vélo (à disposition sur place) ou encore pêche en étang privé à 800m pour les amateurs, pique-nique sur les berges dégagées de l'étang... Vous avez tous les choix ! Dans les environs, sortie patrimoine à Boussac (château remarquable à 20km) ou sortie nature à Toulx-Sainte-Croix (chaos granitique des Pierres Jaumâtres à moins de 30 minutes). Baignade au plan d'eau de la Roussille (à Châtelus- Malvaleix à moins de 10 minutes en voiture). Le bourg de Ladapeyre est à 2km et le bourg d'Ajain (commerces et services) est à 7km. Jarnages (marché, restaurant) est à 9km. L'accès aux axes de circulation est aisé depuis le gîte, ce qui vous permet de naviguer aisément de découverte en découverte dans le département de La Creuse. Laissez-vous surprendre !En rez-de-chaussée : entrée, cuisine équipée avec espace repas (TV écran plat), séjour-salon (insert, bois offert), wc indépendant. A l'étage, le palier dessert : CH1 (1 lit 2 pl et 1 lit enfant), CH2 (2 lits 1 pl), salle d'eau (cabine de douche avec robinet thermostatique), wc indépendant. -

Terrains Agricoles Soumis À Demande D'autorisation D'exploiter (Article R331-5, Al. 2 Du Code Rural)

Terrains agricoles disponibles Direction Départementale des Territoires Service Economie Agricole Terrains agricoles soumis à demande d’autorisation d’exploiter (Article R331-5, al. 2 du Code Rural) Les personnes intéressées doivent s’adresser à la DDT (0810 01 23 23) et déposer un dossier au plus tard dans les 3 mois suivants la date d’enregistrement des dossiers. Pour information, la prochaine CDOA aura lieu le 27 janvier 2014 DATE D’ENREGISTREMENT: 13 janvier 2015 - LISTE 1 N° DEMANDEUR COMMUNE (S) SURFACE REFERENCES PROPRIETAIRE(S) 001 CHADEYRON Florian LA CHAUSSADE 13 ha 74 Section AL : 12-13-14-15-16-17-18-19- MAZUEL Marie-Joëlle Blandière 20-21-24-25-26-27-28-29-30-31-157 23200 LA CHAUSSADE 002 LAURENT Francis ARS 24 ha 37 Section ZT : 1 CHASTAGNAC Pierre La Borie Section ZV : 214-26-36-28 23480 ST SULPICE LES CHAMPS 20 ha 51 Section ZH : 48-49-47-183-53-5242-46 BONNOT Jean-Michel 44 ha 88 003 GAEC BROUILLAUD ST MARTIN STE 48 ha 62 Section AI : 35-59-63-74-112-113-117- Indivision CHOMEAU Savenas CATHERINE 126-129-130-131-193-141-144-145-146- Frères 23430 ST MARTIN STE 185-186-209-210-211-212-218-220 CATHERINE Section AN : 219-222-221 Section AM : 27-28-29-32-66-77-78-76 Section AZ : 32-50-58-59-61-82-86-31 Section BC : 1 Section BE : 158 004 GAEC DE LA LIMOUSINE CHAMBON STE CROIX 33 ha 65 Section B : 379-13-45-46-47-48-50-51- BARTHELEMY Valérie 17, rue du Tutet 52-53-54-59-60-66-96jk-367 23800 LA CELLE DUNOISE ST SULPICE LE DUNOIS 10 ha 21 Section AK : 120 Indivision Section AL : 96-164 BARTHELEMY- Section AM : 236-245-248-263-265- -

Bulletin Municipal Janvier 2020

BULLETIN MUNICIPAL Boussac Poursuivons sur la voie de l’avenir Janvier 2020 Bonne Année 2020 www.boussac.fr Sainte Barbe EN RAISON DE LA PROXIMITE DES ELECTIONS MUNICIPALES 2020, POUR LE RESPECT DES REGLES DE RESTRICTION DE LA COMMUNICATION INHERENTES A CETTE PERIODE, CE BULLETIN NE COMPORTE PAS D’EDITORIAL «MOT DU MAIRE» ET LA RUBRIQUE HABITUELLE «PROJETS» EST LIMITEE AUX DOSSIERS DEJA ENGAGES QUI SERONT REALISES AU COURS DU 1er SEMESTRE 2020. HOMMAGE A RENE PICHON – 1er ADJOINT DEPUIS 2008 décédé le 3 décembre 2019. « Nous ne sommes que de passage sur cette terre et nos jours sont comptés »… était l’une des citations préférées de René Pichon qui nous a quittés le 3 décembre 2019. Né dans une famille de gendarmes, c’est tout naturellement qu’il rejoindra l’Armée Française où il y effectuera toute sa carrière militaire. En effet, en 1960 à l’âge de 19 ans, il entre à la prestigieuse école de St-Cyr où il sortira major de sa promotion 8 ans plus tard ! Cette formation d’élite le conduira aux plus hautes fonctions militaires, avec comme point d’orgue, son entrée dans le corps des Officiers Généraux à 44 ans. Durant ces 28 années, il acquerra la rigueur, la méthode et l’excellence qui lui permettaient d’avoir un avis éclairé en toute circonstance. Mais René avait son caractère et surtout ses valeurs et ses principes auxquels il ne dérogeait jamais. C’est pourquoi, il quittera « la grande muette » en 1988 pour rejoindre une société immobilière parisienne. Là encore, il mettra toute son expertise au service de sa hiérarchie. -

Les Unités De Paysages De La Campagne-Parc

Direction Régionale de l’Environnement du Limousin - Université de Limoges - Région Limousin 2. Les unités de paysages de la campagne-parc Espaces agricoles Chénérailles Espaces forestiers Espaces urbanisés Les unités se différencient entre elles selon plusieurs critères : Limite de sous- - les modelés : tabulaires comme en Basse-Marche ou collinéens Ahun Lavaveix Peyrat-la ensembles comme en Combraille ou autour de Limoges ; les-Mines Nonière - la part de la forêt ; Auzances - la part du bocage ou de l’arbre isolé ; Mainsat - la part des cultures ou des vergers par rapport aux pâtures, plus importantes sur les marges de la région (Bas-Berry, ouest du plateau Saint-Sulpice Pontarion d’Uzerche) ; les-Champs Dontreix - la part de l’habitat récent et des dynamiques d’urbanisation dans la campagne, qui dessinent des paysages périurbains aux abords de Limoges, de Tulle ou de Guéret. Aubusson Les collines d’Aubusson / Bellegarde 17 Mérinchal Vallières Felletin Crocq 0 10 km 17 800 m 700 m 600 m 500 m 400 m 99 Direction Régionale de l’Environnement du Limousin - Université de Limoges - Région Limousin De Saint-Sulpice-les-Champs à Mérinchal par Auzances et Bellegarde, le paysage offre une succession de plateaux au relief doux, étagés principalement entre 600 et 700 mètres d’altitude. Lorsque l’on vient du nord pour gagner la montagne limousine, on aborde là les premières collines qui se coiffent de nombreux boisements épars, phénomène qui annonce le pays de Crocq, plus au sud, avant de prendre toute son ampleur sur les plateaux de la Courtine et de Millevaches. Ici les prémices de la montagne sont toutefois largement tempérées par les pâtures, ponctuées de bois et de beaux arbres aux silhouettes épanouies, qui font de l’ensemble une élégante campagne-parc plus qu’un vrai bocage. -

Circulaire Avec Vou.Qxd 09/01/2017 10:16 Page13

En janvier 2017 …. Un nouveau site internet MARCHÉ À BOUSSAC : Tous les jeudis matins. VISITE accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme. ACTIVITÉS ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRES : Vélo Route, VTT, Courir, Café-Tricot, Danse, Échecs, Jeux de Société. 06 Vœux du Maire à la population Salle polyvalente 08 Loto de la Paroisse à but humanitaire – Après-midi Salle polyvalente 15 Mini opéra français/anglais - «Antoinette la poule savante» Cpie In-senses – Office de Tourisme – Après-midi Salle polyvalente 01 Concert Conservatoire E.Goué Salle polyvalente 02 Don du sang Salle polyvalente 04 Loto – Amicale des écoles Salle polyvalente 09 Concert JMF – écoles Salle polyvalente 12 Choucroute – Club Amitiés Salle polyvalente 18/19 Choucroute – Moto Club Boussaquin Salle polyvalente 25 Assemblée générale FNATH Maison des Associations 25 Tartiflette – Club de badminton Salle polyvalente 26 Comédie musicale – Cpie Soleils en confettis Arts Scènes (après-midi) Cinéma 04 Cross «Philippe Daulny» - cross des pompiers Stade & étang du Montet 05 Loto – Ecole de pêche (après-midi) Salle polyvalente 9 au 12 Exposition de peintures – Atelier Mille Couleurs Salle polyvalente 17 Assemblée générale – Crédit Agricole Salle polyvalente 18-19-20 Foire concours de printemps Hall & salle polyvalente 01 Soirée Fondu-frites - Amicale des écoles Salle polyvalente 04 Don du sang Salle polyvalente 08 Tournoi de football avec déjeuner Stade & salle polyvalente 22-23-24 Fête patronale de la «Quasimodo» 24 Circuit Boussaquin – Union Cycliste -

Connaitre Le Risque Radon Associé À Votre Commune Département De La

Connaitre le risque radon associé à votre commune EXTRAIT de l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique conformément à la liste ci-après. Cette liste est arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2016. Département de la Corrèze Tout le département en zone 1 sauf : Zone 2 : Les communes de Beaulieu-sur-Dordogne, Beyssenac, Chanac-les-Mines, Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Concèze, Confolent-Port-Dieu, Courteix, Curemonte, Estivals, Ladignac-sur-Rondelles, Laguenne, Lapleau, Les Angles-sur-Corrèze, Lubersac, Marc-la-Tour, Naves, Nespouls, Saint-Éloy-les- Tuileries, Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Salvadour, Saint-Sornin-Lavolps, Seilhac, Tulle. Zone 3 : Les communes de Affieux, Aix, Albignac, Albussac, Allassac, Alleyrat, Altillac, Ambrugeat, Argentat, Aubazines, Auriac, Ayen, Bar, Bassignac-le-Bas, Bassignac-le-Haut, Beaumont, Bellechassagne, Benayes, Beynat, Beyssac, Bonnefond, Bort-les-Orgues, Brignac-la-Plaine, Brive-la-Gaillarde, Brivezac, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Chabrignac, Chamberet, Chamboulive, Chameyrat, Champagnac- la-Noaille, Champagnac-la-Prune, Chanteix, -

Le Relais Assistantes Maternelles Permettra Aux Parents De Trouver Plus Facilement Un Mode De Garde Près De Chez Eux Ou De Leur Travail

Regardsen Pays Dunois Journal de la Communauté de Communes du Pays dunois N° 4 • Juin 2011 La Vauvre L'Abloux INDRE La Forêt du Temple Nouziers Measnes Tercillat Lourdoueix- St-Pierre La Cellette Mortroux St-Sébastien Crozant Moutier-Malcard Fresselines Nouzerolles Chambon- La Chapelle- Ste-Croix Linard La Petite Creuse Regard sur... Baloue Malval Genouillac Bétête Maison-Feyne Chéniers Lafat Bonnat Villard St-Dizier- La Celle- les-Domaines Dun-le-Palestel Dunoise Clugnat Sagnat La Creuse Le Bourg- La Sédelle St-Sulpice d'hem Chatelus-Malvaleix Jalesches le-Dunois Colondannes Roches Champsanglard La Brésentine Naillat Le Verraux Ladapeyre Syndicat des Pays Dunois Les Deux Vallées 3 Lacs Marche Avenir Petite Creuse la petite enfance ! Interco horizon 2013 Jeunesse Tourisme Espace Monet Rollinat Conception / Impression : Groupe Sodimass • 02 54 25 25 25 • www.sodimass.fr • Ne pas jeter sur la voie publique www.paysdunois.fr Journal de la Communauté de Communes du Pays dunois N° 4 • Juin 2011 Editorial Actualites P3 Ce numéro de « Regards en Pays Dunois » est pour partie consacré aux finances et au budget…Encore des chiffres, encore des tableaux diront certains… Mais • La réforme territoriale le budget est l’acte essentiel de notre collectivité. Il est le socle sur lequel nous pouvons mettre en œuvre et développer nos politiques au service des habitants et du terroir dunois. Finances P4-5 Voté à l’unanimité, et sans augmentation de la fiscalité, il confirme les orientations engagées depuis la création de notre communauté • La fiscalité de communes: pour 2011 le cœur des priorités reste tourné vers le • Les résultats 2010 développement de l’offre de services à la population et la réalisation de • Le budget 2011 projets structurants pour le territoire : • le pôle « Petite enfance » qui réunit la microcrèche et le relais assistantes maternelles permettra aux parents de trouver plus facilement un mode de garde près de chez eux ou de leur travail. -

Parcours 2021

Site internet : asmontluconcyclo.com PARCOURS 2021 Parcours route 1- Départ des sorties : IMPERATIVEMENT DU TROC de L'ILE à 13h30 ou 13h15 les mercredi et samedi. Les Cyclos habitant du coté de St Jean peuvent nous attendre au carrefour de la route de VILLEBRET - NERIS quand les parcours partent dans la direction de St GENEST ou VILLEBRET. 2- Vous devez IMPERATIVEMENT RESPECTER LE DEBUT DU PARCOURS car des cyclos de l'ASM viennent rejoindre le groupe dans les 20 premiers kms. 3- L'heure de départ de certains circuits pour des concentrations sont marqués sur le calendrier. 4- De janvier à fin mars et d'octobre à fin décembre le circuit est en sens inverse le mercredi. 5- De juin à fin août, les départs des sorties peuvent être à 8h du TROC de L'ILE. Voir l'info dans le menu déroulant de la page d’accueil de notre site internet asmontluconcyclo.com. 6- Les distances ont été calculées du départ au TROC de L'ILE et arrivée au TROC de L'ILE. 7- Tous les parcours ont été vérifiés sur le site openrunner, ils peuvent avoir une erreur de ± 2%. 8- Les communes traversées sont écrites en MAJUSCULES et le lieu-dit en Minuscules. 9- Sur les parcours vous pouvez trouver ces annotations : BUXIERES LES MINES - Continuer sur D68 sur 4,75km puis à gauche D11 sur 3,5km puis à droite D459 (VIEURE) - La Salle (lieu-dit), cela veut dire qu'après les 3,5km, vous prenez la D459 en direction de VIEURE sans passer dans la commune.