BSR 2014 Vienne PDF 8 MO

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bulletin Municipal

BULLETIN MUNICIPAL 2018 - 2019 AU REVOIR EN VAUX- -COUHÉ VAUX BONJOUR Commune de Valence-en-Poitou Mairie déléguée de Vaux 1 Rue du 19 Mars - VAUX 86700 VALENCE-EN-POITOU Tél : 05 49 59 29 15 Fax : 05 49 37 36 45 Courriel : [email protected] Site : vaux-en-couhe.fr MOT DU MAIRE………………………………………………………………................................... 1 - 2 CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE-EN-POITOU…………………………………….…........... 3 DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS AUX COMMISSIONS ET DIFFÉRENTS SYNDICATS…………………………………………………............................... 4 - 5 AGENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA MAIRIE DÉLÉGUÉE DE VAUX…………………………………………………………………… 6 INFORMATIONS MUNICIPALES 2018………………………………………………………………… 7 POINT SUR LES TRAVAUX ……………………………………………………………………………….. 8 LES FINANCES……………………………………………………………………............................... 9 ÉTAT CIVIL 2018………………………………………………………………………………………………. 10 UN PEU D’HISTOIRE…………………………………………………………………………………………. 11 VIE DE LA COMMUNE 2018……………………………………………………………………………… 12 - 19 AUTRES ÉVÈNEMENTS COMMUNAUX…………………………………………………………….. 20 LE SAVIEZ-VOUS ?............................................................................................... 21 ADRESSES ET NUMÉROS UTILES……………………………………………………………………….. 22 INFOS………………………………………………………………………………………………………………. 23 – 25 A NOTER………………………………………………………………………………………………………….. 26 PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE………………………………………………………… 27 - 28 VIE SCOLAIRE……………………………………………………………………............................... 29 TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES………………………………………………….. 30 VIE DE L’ÉGLISE ET DU CIMETIÈRE……………………………………………....................... -

L'accompagnement De Vos Territoires

L’accompagnement de vos territoires RELATION ADHÉRENTS ARCHITECTURE/PAYSAGE/URBANISME SERVICES NUMÉRIQUES SERVICE JURIDIQUE/AMF86/FORMATION DES ÉLUS Architecte Julien Secheresse AJSA -Photographe : Maud Piderit, Focalpix adriers - amberre - anche - angles-sur-l’anglin - angliers - antigny - an- tran - arcay - archigny - aslonnes - asnieres-sur-blour - asnois - aulnay - availles limouzine - availles-en-chatellerault - avan- ton - ayron - basses - beaumont saint cyr - bellefonds - berrie - ber- the- gon - beruges - bethines - beuxes - biard - bignoux - blanzay - boivre-la-vallee - bonnes - bonneuil-matours - bouresse - bourg-archambault - bournand - brigueil-le-chantre - brion - brux - buxerolles - buxeuil - ceaux-en-loudun - celle-l’evescault - cenon- sur-vienne - cernay - chabournay - chalais - chalandray - champagne- le-sec - champagne-saint-hilaire - champigny en rochereau - champniers - charroux - chasseneuil-du-poitou - chatain - chateau-garnier - chateau-larcher - chatellerault - chaunay - chauvigny - chenevelles - cherves - chire-en-montreuil - chouppes - cisse - civaux - civray - cloue - colombiers - valence-en-poitou - cou- lombiers - coulonges - coussay - coussay-les-bois - craon - croutelle - cuhon - cur- cay-sur-dive - curzay sur vonne - dange-saint-romain - derce - dienne - dissay - doussay - fleix - fleure - fontaine-le-comte - frozes - gencay - genouille - gizay - glenouze - gouex - guesnes - haims - ingrandes - iteuil - jardres - jaunay-marigny - jazeneuil - jouhet - journet - jousse - la bussiere - la chapelle viviers -

Un Sourire, Ça Change Tout

Date lieu - événement, organisateur (informations indicatives) au fil des jours n des Sancto- d’informatio Bénédictin lettre s / Ju La in 2 018 Il est étrange de constater que, dans notre monde hyperconnecté où les réseaux sociaux annulent les distances, pour certains la solitude ne fait que progresser. La société moderne a tendance à disperser les familles. Pour les plus jeunes, leur domaine d’expression n’a désormais plus de limite géographique, le monde entier leur apparaît comme un espace de conquête et d’opportu- nité. Pour les plus anciens en revanche (et nos séniors deviennent de plus en plus anciens), cette nouvelle donne est parfois synonyme d’éloignement et de solitude. A Saint-Benoît, nous connaissons aussi ce phénomène de personnes isolées et fragilisées. C’est pourquoi depuis une quinzaine d’années, nous avons imaginé l’opération « l’Eté à vos côtés » puis « Noël à vos côtés ». Durant ces périodes, elles sont visitées par un accompagnant dont le seul but est de rompre l’isolement, d’apporter de la convivialité et de réchauffer les cœurs. Car c’est le plus souvent en ces périodes que la solitude, à défaut d’être la plus grande, est la plus fortement ressentie. Ce dispositif, orchestré par le service d’aide à domicile en complément de ses autres Un sourire, actions, est formidable et unanimement apprécié. Mon seul regret est que les finances ça change tout communales, aujourd’hui tendues par des années de diète de dotations de l’État, ne nous permettent pas d’en faire un service permanent. Malgré cela, nous l’Été à vos côtés page 6 voulons continuer à proposer ces moments de partage, dont le seul objectif est de renforcer les liens dans notre communauté. -

Le Groupe SORÉGIES, Un Atout Majeur Pour La Transition Énergétique

Le Groupe SORÉGIES, Un atout majeur pour la transition énergétique Il était une fois… Cela pourrait être l’histoire d’un petit village gaulois… Et si finalement c’était plutôt une histoire avant-gardiste ? Celle d’un territoire et d’élus locaux qui auraient toujours compris que l’énergie n’est pas un sujet parmi les autres, mais bien un domaine qui impacte fortement l’économie locale, l’attractivité des territoires et bien entendu, l’environnement. Pour mieux comprendre, il faut revenir presque cent ans en arrière, en 1923, lorsque les élus du département de la Vienne ont décidé de prendre leur destin énergétique en main et d’électrifier des zones rurales du département de la Vienne. Ainsi, la Vienne fut le premier département français totalement électrifié, en même temps que le département de la Seine devenu aujourd’hui Paris intra-muros. Depuis, le Groupe SORÉGIES n’a eu de cesse d’évoluer et de se transformer pour apporter les meilleures réponses énergétiques locales aux territoires et à leurs habitants. COMPÉTENCES OBLIGATOIRES DEVELOPPEMENT DISTRIBUTION MAITRISE DE LA DES ENERGIES D’ÉLECTRICITÉ DEMANDE EN ENERGIE RENOUVELABLES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES SYSTÈME RÉSEAUX ÉCLAIRAGE GAZ D’INFORMATIONS DE PUBLIC GÉOGRAPHIQUES CHALEUR BORNES COMMUNICATIONS GROUPEMENT DE RECHARGES ÉLECTRONIQUES DE COMMANDES ÉLECTRIQUES CHIFFRES CLÉS Budget 2020 du Syndicat ENERGIES VIENNE : 43 M€ 361 GWh de production renouvelable issus de : 316 525 habitants 56 éoliennes (dont 35 en Vienne) 12 266 km de réseaux d’électricité, soit 12 clients/km 407 000 m² de surface photovoltaïque 58 000 points lumineux éclairage public (dont 302 387 m² en Vienne) 495 km de réseaux de gaz en Vienne 3 unités de méthanisation 1 unité de valorisation du biogaz de décharge présent sur toute la chaîne de valeur de l’énergie Le Syndicat ENERGIES VIENNE et les autres actionnaires du groupe Le Syndicat, c’est le pouvoir politique du groupe. -

Vienne2 Liste Des Communes Rattachées À Chaque Centre De Mise

Centre de mise à disposition CIVRAY Centre d’intervention du SDIS Place du 8 mai 1945 86 400 CIVRAY - MAGNE - AVAILLES LIMOUSINE - MAUPREVOIR - BLANZAY - MOUTERRE SUR BLOURDE - CHAMPAGNE SAINT HILAIRE - PAYROUX - CHATEAU-GARNIER - PRESSAC - CHARROUX - ROMAGNE - CHAUNAY - SAINT GAUDENT - CIVRAY - SAINT MAURICE LA - COUHE CLOUERE - GENCAY - SAVIGNE - JOUSSE - SOMMIERE-DU-CLAIN - L’ISLE JOURDAIN - USSON -DU -POITOU - LIZANT Centre de mise à disposition MONTMORILLON Centre d’intervention du SDIS 58 rue des Clavières 86 500 MONTMORILLON - LUSSAC LES CHATEAUX - ADRIERS - MONTMORILLON - BETHINES - PERSAC - BONNES - SAINT GERMAIN - BRIGUEIL LE CHANTRE - SAINT SAVIN - CIVAUX - SILLARS - CHAUVIGNY - VALDIVIENNE - LATHUS - VERRIERES - LA TRIMOUILLE - LE VIGEANT Centre de mise à disposition LOUDUN Centre d’intervention du SDIS 3 Avenue de Ouagadougou 86 200 LOUDUN - COUSSAY LES BOIS - MONT SUR GUESNES - LES TROIS MOUTIERS - SAINT JEAN DE SAUVES - LOUDUN - SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS - MONCONTOUR 1 Centre de mise à disposition de CHÂTELLERAULT Centre d’intervention du SDIS 14 rue Raymond Pitet 86 100 CHÂTELLRAULT - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - LENCLOÎTRE - ARCHIGNY - LESIGNY - AVAILLES en CHÂTELLERAULT - LES ORMES - BEAUMONT - NAINTRE - BONNEUIL-MATOURS - PLEUMARTIN - BUXEUIL - SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS - CENON-SUR-VIENNE - SAINT PIERRE DE MAILLE - CHÂTELLERAULT - SCORBE-CLAIRVAUX - CHENECHE - SOSSAY - DANGE SAINT ROMAIN - TARGE - DISSAY - THURE - INGRANDES - USSEAU - LA ROCHE POSAY - VICQ SUR GARTEMPE - LA PUYE - VOUNEUIL SUR VIENNE Centre de mise -

Carte Des Secteurs Du Service Entreprises

CARTE DES SECTEURS DU SERVICE ENTREPRISES SAIX Marie-Jo LARQUET SKG7 RASLAY ROIFFÉ MORTON ST-MARTIN- BOUILLE-LORETZ POUANÇAY VÉZIÈRES BEUXES Virginie MERCIER 05.49.06.37.13 DE-SANZAY SAINT-LÉGER- DE-MONTBRILLAIS CERSAY LES TROIS BOURNAND SKGB ST-MAURICE-LA ARGENTON- BERRIE MOUTIERS BRION- ST-CYR- FOUGEREUSE L’EGLISE GENNETON PRES- LA-LANDE BOUILLE- THOUET BASSES 05.49.06.37.15 ST-PAUL TERNAY SAMMARÇOLLES ULCOT ST-MARTIN- LOUZY CEAUX- DE-MACON EN-LOUDUN ETUSSON STE-VERGE CURÇAY- LE BREUIL-SOUS- GLÉNOUZE MASSAIS SUR-DIVE LOUDUN POUANT ARGENTON MESSEMÉ ST-PIERRE-DES- STE RANTON BOESSE ARGENTON- RADEGONDE ST-LEGER-DE- ECHAUBROGNES LES VALLES MONTBRUN MOUTERRE- PORT-DE-PILES MAUZE- ST- THOUARS SILLY ST SANZAY THOUARSAIS JACQUES- PAS-DE-JEU DE- SAINT- CHALAIS NUEIL- CLEMENTIN MOUTIERS-SOUS- THOUARS LA ROCHE- SOUS-FAYE ARGENTON ST- LAON RIGAULT MAULAY JEAN- MISSE LA COUDRE DE BUXEUIL MAULEON THOUARS ARÇAY LES ORMES OIRON NUEL-LES-AUBIERS ST-AUBIN-DU- COULONGES- ANGLIERS PLAIN LA CHAPELLE- THOUARSAIS DERCÉ LUZAY TAIZE MONDION VELLÈCHES GAUDIN PRINÇAY SAINT-RÉMY- BRIE SÉRIGNY SAINT- SUR-CREUSE VOULTEGON LUCHE MARTAIZÉ CHRISTOPHE DANGÉ- LA PETITE- THOUARSSAIS MONTS-SUR- LEIGNÉ- SAINT-ROMAIN ST-AMAND- BOISSIERE GUESNES STE-GEMME AULNAY GUESNES SUR-USSEAU VAUX-SUR- SUR-SEVRE ST-VARENT BERTHEGON VIENNE ST-JOUIN- MONCONTOUR LE PIN BRETIGNOLLES SAINT-GERVAIS- DE-MARNES LES-TROIS-CLOCHERS LEUGNY ST-GENEROUX SAINT- LA CHAUSSÉE SAIRES ORCHES COMBRAND IRAIS CLAIR USSEAU INGRANDES GEAY PIERREFITTE ANTRAN VERRUE SAVIGNY- SOUS-FAYE BRESSUIRE GLENAY AVAILLES- -

Q 1 Q 1 - Archiprêtrés Et Doyennés De La Vienne

AHDP - Q 1 Q 1 - Archiprêtrés et doyennés de la Vienne A Adriers Q 1 boîte 10 Amberre Q 1 boîte 18-2 Anché Q 1 boîte 7 Andillé Q 1 boîte 12-1 Angles-sur-l’Anglin Q 1 boîte 27-2 Angliers Q 1 boîte 19-1 Antigny Q 1 boîte 27-2 Antoigné Q 1 boîte 4-3 Antran Q 1 boîte 25 Arçay Q 1 boîte 15-1 Archigny Q 1 boîte 30-1 Aslonnes Q 1 boîte 12-1 Asnières-sur-Blour Q 1 boîte 10 Asnois Q 1 boîte 3-2 Availles-en-Châtellerault Q 1 boîte 30-2 Availles-Limouzine Q 1 boîte 2 Avanton Q 1 boîte 22-1 Ayron Q 1 boîte 29-1 B Beaumont Q 1 boîte 30-2 Bellefonds Q 1 boîte 30-2 Benassay Q 1 boîte 29-1 Berrie Q 1 boîte 14-1 Berthegon Q 1 boîte 21-1 Béruges Q 1 boîte 29-2 Béthines Q 1 boîte 27-2 Beuxes Q 1 boîte 15-2 Biard Q 1 boîte 1-9 Bignoux Q 1 boîte 26-1 Blanzay Q 1 boîte 6-1 Blaslay Q 1 boîte 22-1 Bonnes Q 1 boîte 26-1 Bonneuil-Matours Q 1 boîte 30-2 Bouresse Q 1 boîte 17-1 Bourg-Archambault Q 1 boîte 20 Bournand Q 1 boîte 14-1 Brigueil-le-Chantre Q 1 boîte 11 Brion Q 1 boîte 9 Brux Q 1 boîte 7 Buxerolles Q 1 boîte 24-1 Buxerolles, Notre-Dame-de-l’Annonciation Q 1 boîte 1-9 Buxeuil Q 1 boîte 8-1 C Ceaux Q 1 boîte 7 Ceaux-en-Loudun Q 1 boîte 15-2 Celle-Levescault Q 1 boîte 16-1 Cenon-sur-Vienne Q 1 boîte 30-2 Cernay Q 1 boîte 13 Chabournay Q 1 boîte 22-1 Chalais Q 1 boîte 15-2 Chalandray Q 1 boîte 29-2 1 AHDP - Q 1 Champagné-le-Sec Q 1 boîte 6-1 Champagné-Saint-Hilaire Q 1 boîte 9 Champigny-le-Sec Q 1 boîte 18-2 Champniers Q 1 boîte 6-1 Charrais Q 1 boîte 22-1 Charroux Q 1 boîte 3-1 Chasseneuil-du-Poitou Q 1 boîte 24-1 Chatain Q 1 boîte 3-2 Château-Garnier Q -

Rapport Vienne Nature

Inventaires des Amphibiens et des Reptiles de la Vienne Synthèse des connaissances au 31/12/2016 Janvier 2017 Inventaires des Amphibiens et des Reptiles de la Vienne Synthèse des connaissances au 31/12/2016 Janvier 2017 Coordination et rédaction Miguel GAILLEDRAT Lucie TEXIER Vienne Nature Société de Protection de la Nature et de l’Environnement dans la Vienne 14 rue Jean Moulin – 86240 Fontaine le Comte Tél. 05 49 88 99 04 - Fax. 08 26 99 86 21 E-mail. [email protected] www.vienne-nature.asso.fr Inventaire des Amphibiens et Reptiles de la Vienne Synthèse des connaissances au 31/12/2016 SOMMAIRE SOMMAIRE ...................................................................................................................................................................... 1 LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX .................................................................................................................................. 3 LISTE DES FIGURES ................................................................................................................................... 3 LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................. 3 PREAMBULE .................................................................................................................................................................... 4 LES AMPHIBIENS ............................................................................................................................................................ -

La Vie Brucéenne

LA VIE BRUCEENNE 2015 Mairie - 4 Rue de la Mairie - 86510 BRUX1 - Tel : 05 49 59 23 02 Mail : [email protected] LES NUMEROS UTILES Mairie : 05 49 59 23 02 - 4 Rue de la Mairie - 86510 Brux [email protected] Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h Pompier : 18 Samu : 15 Gendarmerie : 17 Médecin : Cabinet médical Chaunay : 05 49 59 25 14 - 2 Rue Mendel Gendhler - 86510 Chaunay Cabinet médical Couhé : 05 49 59 20 59 - 2 place Pierre et Marie Curie - 86700 Couhé Dr Rivière : 05 49 01 76 58 - Grand Rue - 86700 Couhé Cabinet Infirmiers : Mme Sauvaitre Nicole : 05 49 59 00 91 - Massay - 86510 Chaunay Cabinet infirmier Gaborit-Prioton-Audouin : 05 49 59 10 26 - 20 bis, avenue de Paris - 86700 Couhé Mme Legrand-Gomilla : 05 49 37 28 52 - 1 place Pierre et Marie Curie - 86700 COUHE Kinésithérapeutes : Cabinet kinésithérapie Chaunay : 05 49 59 00 94 - 14 Grand Rue - 86510 Chaunay Cabinet kinésithérapie Couhé : "Centre Flury" : 05 49 59 21 15 - 30 Grand'rue - 86700 Couhé Dentistes : 05 49 59 13 68 - 1 place Pierre et Marie Curie - 86700 Couhé Pharmacie : PASQUET Nadine : 05 49 59 25 24 - 17 Grand Rue - 86510 Chaunay Pharmacie du bourg : 05 49 55 99 48 - 33 Grand Rue - 86700 Couhé Pharmacie des halles : 05 49 59 20 11 - 56 Grand Rue - 86700 Couhé Pédicure : 05 49 44 02 28 - 21 Grand Rue - 86700 Couhé Ambulance : Collon-Vaillant (Mme GEERTS Sonia) : 05 49 59 21 39 - 53 avenue de Paris - 86700 Couhé Jussieu Ambulance (M. BISUTTI) : 05 49 59 22 64 - Z.I. -

Cartes Cot NSA Janvier 2020

Service Cotisations Exploitants au 20/01/2020 CN 01 CN 14 Emilie Cambourieu Franck Liège 05.49.44.87.36 05.49.44.54.67 SAIX RASLAY ROIFFÉ MORTON CN 08 ST-MARTIN- BOUILLE-LORETZ POUANÇAY VÉZIÈRES BEUXES CN 04 DE-SANZAY SAINT-LÉGER- Marie-Claire Rebeyrat LORETZ-D’ARGENTON DE-MONTBRILLAIS Mélanie Gegaden LES TROIS BOURNAND ARGENTON- BERRIE MOUTIERS 05.49.44.56.22 L’EGLISE BRION- ST-CYR- GENNETON PRES- LA-LANDE 05.49.44.54.78 THOUET TOURTENAY BASSES ST-MAURICE ETUSSON VAL EN VIGNES TERNAY SAMMARÇOLLES ST-MARTIN- LOUZY CEAUX- DE-MACON EN-LOUDUN STE-VERGE CURÇAY- GLÉNOUZE SUR-DIVE LOUDUN POUANT MESSEMÉ ST-PIERRE-DES- STE RANTON THOUARSRADEGONDE ST-LEGER-DE- ECHAUBROGNES MONTBRUN MOUTERRE- PORT-DE-PILES ARGENTONAY MAUZE- ST- THOUARS SILLY JACQUES-ST- THOUARSAIS JACQUES- PAS-DE-JEU DE- SAINT- CHALAIS NUEIL- THOUARSDE- THOUARS LA ROCHE- SOUS-FAYE THOUARS LAON RIGAULT MAULAY CN 07 ST- JEAN- MISSE DE BUXEUIL MAULEON ARÇAY LES THOUARS ORMES Jérémy Brignone NUEL-LES-AUBIERS ST-AUBIN-DU- COULONGES- ANGLIERS VOULMENTIN PLAIN THOUARSAIS DERCÉ LUZAY MONDION VELLÈCHES 05.49.44.89.44 PLAINE-ET-VALLEE PRINÇAY SAINT-RÉMY- SAINT- MARTAIZÉ SÉRIGNY SUR-CREUSE LUCHE CHRISTOPHE DANGÉ- LA PETITE- THOUARSSAIS MONTS-SUR- LEIGNÉ- SAINT-ROMAIN ST-AMAND- GUESNES BOISSIERE STE-GEMME AULNAY GUESNES SUR-USSEAU VAUX-SUR- SUR-SEVRE ST-VARENT BERTHEGON VIENNE MONCONTOUR LE PIN BRETIGNOLLES SAINT-GERVAIS- LES-TROIS-CLOCHERS LEUGNY ST-GENEROUX SAINT- LA CHAUSSÉE SAIRES ORCHES COMBRAND IRAIS CLAIR USSEAU INGRANDES GEAY PIERREFITTE ANTRAN BRESSUIRE VERRUE SAVIGNY- CN 12 GLENAY -

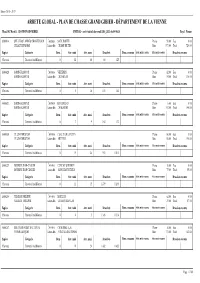

Attribution Initiale Chevreuil 2018 2021

Saison 2018 - 2019 ARRETE GLOBAL - PLAN DE CHASSE GRAND GIBIER - DÉPARTEMENT DE LA VIENNE Massif 01 Massif 1 1 LOUDUNAIS-MIREB. INITIAL - arrêté initial chevreuil 2018_2021 du 04/06/18 Pays 1 Vienne 8600014 STE CHAS LANDES CHANTELOUP Communes SAIX, ROIFFE Plaine 51.00Eau 0.00 DELATTRE MOISE Lieux-dits CHAMP DE TIR Bois 673.00 Total 724.00 Espèce Catégorie Dem. Attr. mini Attr. maxi Bracelets Dem. recours Attr. mini recours Attr. maxi recours Bracelets recours Chevreuil Chevreuil indifférencié 048 6066 125 8600020 SORIN FRANCOIS Communes VEZIERES Plaine 82.00Eau 0.00 SORIN FRANCOIS Lieux-dits CHAVENAY Bois 54.00 Total 136.00 Espèce Catégorie Dem. Attr. mini Attr. maxi Bracelets Dem. recours Attr. mini recours Attr. maxi recours Bracelets recours Chevreuil Chevreuil indifférencié 08 10155 164 8600021 SORIN FRANCOIS Communes BOURNAND Plaine 6.00Eau 0.00 SORIN FRANCOIS Lieux-dits CHALMONT Bois 142.00 Total 148.00 Espèce Catégorie Dem. Attr. mini Attr. maxi Bracelets Dem. recours Attr. mini recours Attr. maxi recours Bracelets recours Chevreuil Chevreuil indifférencié 07 9165 173 8600180 HULIN CHRISTIAN Communes CEAUX EN LOUDUN Plaine 80.00Eau 5.00 HULIN CHRISTIAN Lieux-dits ARTIGNY Bois 110.00 Total 195.00 Espèce Catégorie Dem. Attr. mini Attr. maxi Bracelets Dem. recours Attr. mini recours Attr. maxi recours Bracelets recours Chevreuil Chevreuil indifférencié 019 24992 1 015 8600229 BOURRY JEAN-CLAUDE Communes CURCAY SUR DIVE Plaine 10.00Eau 0.00 BOURRY JEAN CLAUDE Lieux-dits BOIS DES JUSTICES Bois 75.00 Total 85.00 Espèce Catégorie Dem. Attr. mini Attr. maxi Bracelets Dem. recours Attr. mini recours Attr. -

Répar on Des Agences Territoriales Et Des Centres D'exploita

Répar��on des Agences Territoriales et des Centres d'Exploita�on Agence de Neuville-de-Poitou Centre de Loudun Viennopôle 29 rue des Aubuies 86200 Loudun Saix Centre de Vaux-sur-Vienne Pouançay Roiffé [email protected] Raslay 37 Godet Morton Tel. 05 49 22 96 84 Vézières Beuxes Saint-Léger 86220 Vaux-sur-Vienne de Mbr. Marçay Les Trois Bournand (37) [email protected] Berrie Mou�ers Agence de Châtellerault Basses Tel. 05 49 93 04 48 Ternay Sammarçolles Ceaux-en Loudun Curçay Glénouze Pouant Loudun Messemé Ranton Mouterre Silly Port-de-Piles Centre de Châtellerault Nueil Saint Chalais Maulay Laon La Roche sous-Faye Rigault 8 rue Marcel Dassault Arçay Buxeuil 86100 Châtellerault Angliers Les Ormes Dercé Mondion Vellèches Martaizé Prinçay Saint-Rémy Sérigny Saint [email protected] Monts-sur Christophe Dangé sur-Creuse Leigné Guesnes Guesnes Saint-Romain Aulnay sur-Usseau Tel. 05 49 93 31 16 Berthegon Saint-Gervais Vaux Moncontour les-Trois-Clochers Saint-Clair La Chaussée Saires Leugny Orches Ingrandes Usseau Verrue Savigny Antran Marnes sous-Faye 79 (79) Sossay Oyré Doussay Mairé Centre de Saint-Savin Saint Saint-Jean-de-Sauves Coussay Chartres Cernay Saint-Genest Thuré Lésigny d'Ambière Châtellerault Route de Béthines La Grimaudière Chouppes Scorbé Coussay-les-Bois 86310 Saint-Germain Mazeuil Lencloître Clairvaux Mirebeau Senillé [email protected] Craon Thurageau Centre de Amberre Ouzilly Colombiers Saint-Sauveur Cuhon Naintré La Roche Tel. 05 49 48 16 48 Posay Massognes Availles Leigné Neuville-de-Poitou Cenon en-Ch. les-Bois Maisonneuve Saint-Mar�n-La-Pallu Beaumont Monthoiron Pleumar�n 11 rue de l'Outarde canepe�ère Champigny Saint-Cyr en-Rochereau Chenevelles Vicq-sur-Gartempe Vouzailles Vouneuil-sur-Vienne 86170 Neuville-de-Poitou Chabournay Cherves Neuville-de-P.