Plan Climat Air Energie Territorial Sud Aisne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Compte-Rendu Des Séances De 1961

- 29 - Compte-rendu des séances de 1961 Membres d6c6d6s depuis Décembre 1960 Mmes Taillefert. Legros. MM. Bastien. Bernaille. Bourgeois. (de Castelet. Baron de La Doucette. Lecouteur. Membres admis en 1961 Mmes Borel. Hellmann. Moyat. MM. Berthemet. Lorion. Moyat. Parent. Pascal. Remy. Rioult. BUREAU DE LA SOCIETE Président ............ M. CH AL01 N. DUDRUMET. ViceiPrésidents ...... HARDY. Secrétaire ............ M. LEFEBVRE. Trésorier ............ M. DUPONT. Bibliothécaire .......... M. Roger CHEVALLIER. Conservateur Ides collections M. BEAU J8EAN. Roger DERUELILE. LATOUR. DUBOURG. le Comte de SADE. -30- Séance du 28 Janvier: M. BEAUJEAN : (( Prisons et prisonniers )> (ire pcrrfie). La prison de l’Avenue de Soissons, actuellement dénommée (( Centre d’observation >>, est une création récente, originale, du Minis- tère de la Justice ; son fonctionnement est très attentivement suivi par tous (les criminalistes de France et de I’étranger. Elle mérite d’être mieux connue du public, du moins dans son en- semble. Mais avant d’ouvrir à ses collègues les portes du C.O., M. Beaujean a tenu à tracer un ibref historique des prisons qui, A Château-Thierry, précédèrent celle que nous connaissons. En 720, Charles Martel, Maire du Palais d’Austrasie, vain- queur des Neustriens, se réserve aux Chesneaux, pour son usage personnel, un <( palais >> et une métairie. Après la mort de son roi, il porte sur le trône un enfant de huit ans, Thierry IV, pour qui il fait ériger une <( maison fortifiée >> sur u Ile rocher )> de notre ville. Ainsi le nouveau souverain, surveillé de très iprès, est et restera un fantôme ide roi aux mains de son redoutable tuteur. Cette construction mérovingienne était bien une prison dans laquelle Thierry était reduit à une impuissance absolue. -

Mars 2020 Infos Le Magazine

N°50BRASLES / MARS 2020 INFOS LE MAGAZINE MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION Un budget 2019 offensif et maîtrisé DIGITAL TRAVAUX SOLIDARITÉ SOMMAIRE Edito………………………………………………3 Budget 2019……………………………………..4 Travaux & investissements…………………….8 Information……………………………….……..10 Mobilités…………………………………………12 Un village dynamique pour tous.……………..14 On vous en parle……………………………….16 Hommage……………………………………….18 Culture…………………………………………...19 Etat civil………………………………………….21 Brasles pratique………………………………...22 Nous remercions nos généreux partenaires annonceurs présents dans ce magazine et qui contribuent ainsi à vous proposer une revue annuelle d’information, en complément de nos autres parutions annuelles. - 2 - BRASLES INFOS n°50 ÉDITO Maire de Brasles Vice -Présidente du Conseil Départemental de l’Aisne Madame, Monsieur, Mes chers concitoyens, C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous pour la dernière fois par l’intermédiaire de ce magazine municipal. Cela fait maintenant 25 ans que je suis élue à Brasles. Il est temps de passer le relais à d’autres citoyens, des femmes et des hommes qui ont envie de s’engager pour servir vos intérêts, défendre les enjeux de notre commune rurale engagée dans un contexte intercommunal de plus en plus développé. Et je ne suis pas inquiète, les bonnes volontés ne manquent pas. La prochaine équipe aura be- soin de votre confiance, de votre engagement au service d’un intérêt collectif et non individuel. J’ai beaucoup aimé être élue à Brasles, ce furent de beaux mandats, difficiles parfois, exigeants toujours. Mais aussi de belles rencontres parmi les habitants, les acteurs associatifs, mais égale- ment parmi les élus des équipes successives de ces quatre mandats, et de ce fait, à l’heure du bilan, j’en oublie les aspects négatifs. -

Quandle Passé De L'ancien Dépôt SNCF

- n°429 du 28 janvier au 10 février 2019 - Docteur Vincent TAGNON (ancien chef de service de l’hôpital de Château-Thierry) ouvre son cabinet de Gynécologie obstétrique Chirurgie gynécologique Échographies pelviennes (conventionné secteur 1) sur rendez-vous au en emporte la Marne 03 23 82 80 28 - 06 48 46 57 15 Magazine d’informations du Sud de l’Aisne, du Pays Fertois et de l’Ouest Marnais www.autant.net Trésor de l’hôtel-Dieu Quatre nouveaux joyaux ont rejoint le musée (p.10) Photo ©Rémy Salaün ©Rémy Photo INFOS PRATIQUES PAROISSES Messes Notre Dame des 3 Vallées D’une manière habituelle : 1er dimanche à Condé ; 2e et 4e dimanches à Crézancy ; 3e dimanche à Jaulgonne ; 5e dimanche : à définir Vals et Coteaux - Samedi 2 fév. : 9h Charly-sur-Marne ; 18h30 Viels-Maisons - Dimanche 3 fév. : 10h30 Charly-sur-Marne - Samedi 9 fév. : 18h30 Viels-Maisons - Dimanche 10 fév. : 10h30 Charly-sur-Marne Saint Jean Eudes Chaque dimanche en février : 11h église de Fère-en- Tardenois CHÂTEAU-THIERRY Recrutement par la ville, d’animateurs diplômés pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), pour les vacances scolaires d’été. Candidatures accompagnées d’un CV, à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire, 16 place de l’Hôtel de Ville avant le 22 mars. ESSOMES-SUR-MARNE Recensement de la population de la commune par l’INSEE jusqu’au 16 février. Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, il vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. -

Partenaires Château-Thierry Et Sa Région Renseignements Et

Prix des places Renseignements et réservations Château-Thierry et sa région Partenaires Avec le soutien de : (*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2013 (personne seule: 25€, couple: 43€), groupes d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec des coupons Chèques-Vacances), demandeurs d'emplois, personnes réglant avec des coupons Chèque-Culture ou Patrimoine ARLIGNE • AXA MICHEL BARBIER • AXONAISE DE COUVERTURE • BBV • Chèque-Vacances, membres des associations ayant conclu une convention avec le Festival Jean de La Réservations CHAMPAGNE PANNIER • CHAUVIN ET COULON ASSOCIES • CIC EST Fontaine. • Musée Jean de La Fontaine (Maison natale) • CITOTEL-HEXAGONE • PIANOS DUPUIS • E. LECLERC/CASTELDIS • (**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent A l’Office de Tourisme Par correspondance Tél. : 03 23 69 05 60 - www.musee-jean-de-la-fontaine.fr AMBULANCES FAVIER • GANFORNINA • GEA WESTFALIA SEPARATOR (***) Réservation obligatoire au plus tard le 18 juin de la Région de (joindre une enveloppe timbrée et le France SAS • GGA (RENAULT) • GREENFIELD SAS • GTIE CHÂTEAU- règlement par chèque) au : Hôtel-Dieu Selon les concerts Tarif réduit (*) et (**) Château-Thierry • Festival Jean de La Fontaine (Trésor et salles d'exposition du patrimoine de l'ancien hôpital) THIERRY • HARVICH (IMPRIMERIE) • HÔTEL ILE DE FRANCE • IL CALCIO 9, rue Vallée - 03 23 83 51 14 BP 80248 www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr (REST. PIZZERIA) • ISO 02 • LA PRAIRIE AUTOMOBILES SAS • MC DONALDS tarif A 20€ 16€ www.otsichateau-thierry.com 02406 Château-Thierry Cedex • MOULINS BOURGEOIS • PAPELARD • SEVAL • tarif B 14€ 11€ • Musée de la Mémoire de Belleau Comment s’y rendre ? (Lieu de mémoire de la Première Guerre Mondiale) - [email protected] tarif C 9€ 7€ M. -

Délibérations Des Communes Dans Les Zones

LISTE DES COMMUNES IMPACTEES & DECISIONS PRISES PAR LES ELUS CANTONS COMMUNES PERMIS DECISIONS PRISES PAR LES ELUS Charly-sur-Marne Bézu-le-Guéry Charly-sur-Marne Charly-sur-Marne Charly-sur-Marne Chézy-sur-Marne Château-Thierry Délibération Charly-sur-Marne Coupru Charly-sur-Marne Crouttes-sur-Marne Charly-sur-Marne Domptin Charly-sur-Marne Essises Château-Thierry Délibération 06/2011 & moratoire Charly-sur-Marne L'Épine-aux-Bois Château-Thierry Charly-sur-Marne La Chapelle-sur-Chézy Château-Thierry Charly-sur-Marne Lucy-le-Bocage Hautevesnes Charly-sur-Marne Montfaucon Château-Thierry Délibération du 26/04/2012 Charly-sur-Marne Montreuil-aux-Lions Charly-sur-Marne Nogent-l'Artaud Charly-sur-Marne Pavant Charly-sur-Marne Romeny-sur-Marne Charly-sur-Marne Saulchery Charly-sur-Marne Vendières Château-Thierry Charly-sur-Marne Viels-Maisons Château-Thierry Délibération Charly-sur-Marne Villiers-Saint-Denis Château-Thierry Azy-sur-Marne Château-Thierry Château-Thierry Belleau Hautevesnes Château-Thierry Bézu-Saint-Germain Nanteuil/ Ourcq Château-Thierry Blesmes Château-Thierry Bonneil Château-Thierry Bouresches Hautevesnes Château-Thierry Brasles Ourcq Château-Thierry Château-Thierry Délibération Château-Thierry Chierry Château-Thierry Épaux-Bézu Nanteuil Château-Thierry Épieds Ourcq Château-Thierry Essômes-sur-Marne Château-Thierry Étampes-sur-Marne Château-Thierry Étrépilly Nanteuil Château-Thierry Fossoy Ourcq Château-Thierry Gland Ourcq Château-Thierry Marigny-en-Orxois Hautevesnes Château-Thierry Mont-Saint-Père Ourcq Château-Thierry -

Price and Mileage, Mically-Priced

i & PAGE TWO THE BROOKINGS REGISTER, BROOKINGS, S. D., THURSDAY. JULY 25. 191 S be appropriated to the public treas- against REPORT OF FAIR ance of Germans unable to check al- Italians keeping their pressure FINANCIAL ury through taxation." and CELEBRATION lies who moved forward half rnlle. Austrians both in Italian theater Mr. Hoover cites the business of Raid by Americans last night south- in Albania. In latter region consider- packers Weekly Summary of War News mighty efforts of Rex. the Chicago meat as a case west of Munster resulted penetration able ground gained along Devoli river. In spite of the Brief Account of Daily Happenings Brookings County lair in point. of German lines for 500 to 600 meters North of Marne Germans making Hargett, the following “There is an additional phase of the pleased to report the and captured prisoners. Raid preced- preparations for further retreat are by regulation receipts and dis- limitation of profits WEDNESDAY 11 while bound to Europe, navy de- ed by effective artillery preparation. Signs everywhere that Germans are figures, showing the Day’’ on July where such regulation needs co-ordi- partment advised by Vice Admiral Enemy suffered heavy casualties. destroying mateiiai and munitions in bursements at our “Gala nation with taxation,” says Mr. Hoov- Germans attack Allied lines vicious- Sims. Ten officers and men of crew Germans forced to withdraw from pocket to north of river Marne be- 4th, at our fair grounds: er. “If a regulation of profits or price missing. Rossignol wood, Rheims, prepara- Tickets sold $588.05 j ly on both sides of Rheims salient, of 92 between Hebuterne tween Soissons and to pictures.. -

DRAC Picardie « CRMH » Liste Des Édifices Protégés Triés Par Commune

DRAC Picardie « CRMH » Liste des édifices protégés triés par commune Département : 02 - Aisne Type : immeuble Commune Unité de patrimoine Protection Etendue de la protection Adresse Agnicourt-et- Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 Séchelles 12/08/1921 Aisonville-et- Château de Bernoville inscription Façades et toitures du château et des pavillons (B3, 181), grille Bernoville Bernoville, 02110 Aisonville-et-Bernoville 24/12/1997 d'entrée ( B3, 181), allée d'honneur (B3) et jardin à la française (B3, 182). Aizy-Jouy Creute du Caïd classement Paroi aux motifs de la Creute du Caïd. 02370 AIZY-JOUY 27/09/1999 Aizy-Jouy Eglise (ancienne) classement et par arrêté du 21 août 1927 Ambleny Donjon classement Donjon : classement par décret du 24 février 1929 24/02/1929 Ambleny Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 27 juillet 1907 27/07/1907 Ancienville Croix inscription Croix, sur le bord de la route près de l'église : inscription par 15/06/1927 arrêté du 15 juin 1927 Andelain Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 12/08/1921 Archon Eglise inscription Deux tours de défense de la façade occidentale : inscription par 03/06/1932 arrêté du 3 juin 1932 Arcy-Sainte-Restitue Château de Branges (ancien) inscription Parties du 16e siècle comprenant la tourelle, la porte charretière 08/02/1928 et la petite porte armoriée : inscription par arrêté du 8 février 1928 Arcy-Sainte-Restitue Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 10 janvier 1920 10/01/1920 Armentières-sur- Ponts Bernard -

Charly-Sur-Marne… Hautevesnes : Le Début De L'invasion

« Tout proche de l’Ile de France, ce territoire où se révèle une campagne préservée n’est pas pour l’instant le lieu d’une urbanisation intensive. Mais c’est là que se situent les enjeux, et tout développement mériterait un accompagnement vigilant, pour limiter les risques de déstructuration. » Inventaire des paysages de l'Aisne, sud du département. CAUE de l'Aisne, 1999. Juin 2020, déconfinement… tourisme local mêlant douceur de la nature et “élégance” de l’industrie moderne. Eoliennes de Hautevesnes, de Neuilly-St-Front/Monnes… au mileu d’autres, cf. infra. Charly-sur-Marne… Hautevesnes : le début de l’invasion sur l’Omois/Orxois !1 Paysage emblématique ! ci-dessus : vue partielle ouest-sud-ouest depuis le point d’altitude 185 m sur le chemin de Monthiers à Sommelans (juste à l’ouest de l’emplacement du projet Monthiers…Sommelans). [à droite, hors l’image, les éoliennes de Priez-Courchamps] Villages de Courchamps et Hautevesnes. 3 des éoliennes de Hautevesnes,éoliennes de St-Gengoulph, éoliennes de Chézy-en-Orxois ci-dessus : horizon nord depuis le point d’altitude 175 m sur la route de Marigny à Bussiares. Chézy-en Orxois/St-Gengoulph… Hautevesnes… Neuilly/Monnes… Priez/Courchamps … Monthiers/Bonnevalyn/Sommelans ? !2 ci-dessous : horizon sud depuis le point d’altitude 175 m sur la route de Marigny à Bussiares. Eoliennes de Charly-sur-Marne… mât de Lucy-le-Bocage … Essômes, Coupru, Lucy-le-Bocage/Marigny-en-Orxois ? ci-dessous : pofils topographiques depuis ce point, vers les éoliennes (dans l’ordre de gauche à droite, numérotation des éolinnes à partir du nord [exemple E1 Charly, la plus au nord des 11 éoliennes de la Picoterie]. -

Rankings Municipality of Bussiares

9/27/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / HAUTS DE FRANCE / Province of AISNE / Bussiares Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Abbécourt Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Erloy AdminstatAchery logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Esquéhéries Acy FRANCIA Essigny- Agnicourt- le-Grand et-Séchelles Essigny-le-Petit Aguilcourt Essises Aisonville- et-Bernoville Essômes- sur-Marne Aizelles Estrées Aizy-Jouy Étampes- Alaincourt sur-Marne Allemant Étaves- Ambleny et-Bocquiaux Ambrief Étouvelles Amifontaine Étréaupont Amigny-Rouy Étreillers Ancienville Étrépilly Andelain Étreux Anguilcourt- Évergnicourt le-Sart Faverolles Anizy-le-Grand Fayet Annois Fère-en- Any-Martin-Rieux Tardenois Archon Fesmy-le-Sart Arcy-Sainte- Festieux Restitue Fieulaine Armentières- Filain sur-Ourcq Flavigny- Arrancy le-Grand- Artemps et-Beaurain Assis-sur-Serre Flavy-le-Martel Athies- Fleury sous-Laon Fluquières Attilly Folembray Aubencheul- Fonsomme aux-Bois Fontaine- Aubenton lès-Clercs Aubigny- Fontaine- aux-Kaisnes lès-Vervins Aubigny- Fontaine- en-Laonnois Notre-Dame Audignicourt Fontaine-Uterte Audigny Fontenelle Powered by Page 3 Augy Fontenoy L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Aulnois- Foreste Adminstat logo sous-Laon DEMOGRAPHY -

Compte-Rendu Du Conseil Municipal Du 15 Novembre 2018

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2018 Etaient présents : M. EUGÈNE - M. BEAUVOIS - Mme DOUAY - M. REZZOUKI - M. DUCLOUX M. BOZZANI - Mme MAUJEAN - Mme THOLON - M. JACQUESSON - M. KRABAL M. BOKASSIA - Mme MARTELLE - M. GENDARME - Mme GOSSET - M TURPIN Mme BONNEAU - M. BOUTELEUX - M BERMUDEZ - Mme VANDENBERGHE - M BAHIN M. FRERE - M. PADIEU - M. FAUQUET - M. COPIN Absents excusés : Mme LEFEVRE (P. à M. EUGÈNE) - M. MARLIOT (P. à Mme VANDENBERGHE) - Mme ROBIN - Mme OKTEN (P. à Mme THOLON) - Mme LAMBERT (P. à M. BEAUVOIS) - Mme CORDOVILLA (P. à Mme MAUJEAN) - M. TIXIER (P. à M. BERMUDEZ) Mme HIERNARD (P. à M. PADIEU) - Mme CALDERA (P. à Mme GOSSET). Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 septembre 2018 A l’unanimité, le compte rendu est approuvé. Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales - Action en justice (association Evolurbaines) - Tarifs municipaux - Marchés Publics – Procédure adaptée LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry - Modification des statuts Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1081, en date du 15 décembre 2016, portant fusion-extension de la communauté de communes de la Région de Château-Thierry, de la communauté de communes du canton de Condé-en-Brie et de la communauté de communes du Tardenois avec extension aux communes d’Armentières-sur-Ourcq, Bonnesvalyn, Brumetz, Bussiares, Chézy-en-Orxois, Courchamps, Gandelu, Grisolles, Hautevesnes, La Croix-sur-Ourcq, Latilly, Licy-Clignon, Monthiers, Montigny-l’Allier, Neuilly-Saint-Front, Priez, Rozet-Saint-Albin, Saint-Gengoulph, Sommelans, Torcy-en-Valois et Vichel-Nanteuil, au 1er janvier 2017, Par délibération n°218 en date du 15 octobre 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry a procédé à l’adoption de ses statuts. -

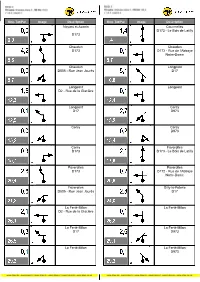

Rue De La Glacière Longpont D17 Corcy Corcy D1

Kms Tot/Par Image Description Kms Tot/Par Image Description Noyant et Aconin Courmelles D173 - Le Bois de Latilly D173 Chaudun Chaudun D173 D172 - Rue de l'Abbaye Notre-Dame Chaudun Longpont D805 - Rue Jean Jaurès D17 Longpont Longpont D2 - Rue de la Glacière Longpont Corcy D17 D973 Corcy Corcy D973 Corcy Faverolles D173 D173 - Le Bois de Latilly Faverolles Faverolles D173 D172 - Rue de l'Abbaye Notre-Dame Faverolles Silly-la-Poterie D805 - Rue Jean Jaurès D17 La Ferté-Milon La Ferté-Milon D2 - Rue de la Glacière La Ferté-Milon La Ferté-Milon D17 D973 La Ferté-Milon La Ferté-Milon D973 Kms Tot/Par Image Description Kms Tot/Par Image Description La Ferté-Milon Dammard D17 - Rue de la Ramée D973 Dammard Chézy-en-Orxois D17 - Rue Saint-Antoine D17 - Rue Saint-Antoine D936 - Rue de la Chaussée Veuilly-la-Poterie Bussiares Ruelle Mina Helfelle D936 - Rue du Marché au Blé Bussiares Bussiares D4 - Rue de Reims D4 - Rue de Neuilly Torcy-en-Valois Bouresches D9 D11 Bouresches Bouresches D11 Château-Thierry Essômes-sur-Marne N3 - Route du Champagne Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne D1390 D9 Bonneil Romeny-sur-Marne N3 - Route du Champagne N3 - Route du Champagne Romeny-sur-Marne Romeny-sur-Marne N3 - Route du Champagne N3 - Route du Champagne Romeny-sur-Marne Nogent-l'Artaud N3 - Avenue du Général D11 - Rue de la Férotterie de Gaulle Kms Tot/Par Image Description Kms Tot/Par Image Description Nogent-l'Artaud Nogent-l'Artaud D16 D16 Viels-Maisons Viels-Maisons Rue Beaupère D16 - Rue Saint-Martin Viels-Maisons Viels-Maisons D933p - Grand'Rue D933 -

Liste Définitive Electeurs Individuels

Liste Définitive Electeurs individuels ELECTIONS CHAMBRES D'AGRICULTURE CLOTURE DU SCRUTIN LE 31/01/2019 Page 1 / 7 Département : 02 Commune : ESSOMES SUR MARNE Collège 1 CHEFS EXPLOITATION ET ASSIMILÉS Date 27/11/2018 Canton : 04 - ESSOMES-SUR-MARNE Liste Définitive Electeurs individuels N° enr. IDENTITE NAISSANCE Résidence 2824 M. AGRON BENOIT LEON FERNAND À CHATEAU THIERRY (02) 13 RUE FERREE MONNEAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 7599 M. ANDRIEU FLORENTIN CHRISTIAN À CHATEAU THIERRY (02) 61 RUE HECTOR PAPELARD 02400 ESSOMES SUR MARNE 2055 M. BELIN OLIVIER GERARD À SOISSONS (02) 30 A RUE JEAN MOULIN AULNOIS 02400 ESSOMES SUR MARNE 2799 M. CHIOCCHI CEDRIC JOSEPH LUCIEN À CHATEAU THIERRY (02) 34 RTE DE VILLIERS CROGIS 02400 ESSOMES SUR MARNE 775 M. CORE CHRISTIAN ROGER SERA À STE AULDE (77) FERME DES CLERAMBAUTS 02400 ESSOMES SUR MARNE 770 M. DARCHE ANDRE PIERRE À CHATEAU THIERRY (02) 31 RTE DE PARIS VAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 3893 MME DARCHE ARMELLE AGNES À CHATEAU THIERRY (02) 31 RTE DE PARIS VAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 635 M. DENIS JEAN DANIEL JACQUES À CHATEAU THIERRY (02) 14 RUE BRULEE MONNEAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 2811 M. DENIS OLIVIER JACQUES À CHATEAU THIERRY (02) 1 CHEM DU CSA HAMEAU DE VAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 2257 M. DENIZE JEAN-FABIEL GEORGES À SOISSONS (02) 11 RUE HECTOR PAPELARD MONNEAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 2925 M. DE REKENEIRE CEDRIC MAURICE MICHE À CHATEAU THIERRY (02) 2 RUE BLANCHE 02400 ESSOMES SUR MARNE 578 M. DE REKENEIRE DENIS ALEX À ESSOMES SUR MARNE (02) 2 RUE BLANCHE VAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 3729 MME DIDIER PLANSON SEVERINE À REIMS (51) 9 HAME DE ROUVROY 02400 ESSOMES SUR MARNE 3079 MME DUPERRON BENARD SERVANE MARTINE À CROUY (02) 1 RUE HECTOR PAPELARD MONNEAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 3248 MME ERGO CARON NADINE CLAUDE JANINE À ST LOUP GEANGES (71) 2 RUE DES CROCHETS CROGIS 02400 ESSOMES SUR MARNE 11133 MME ESCHARD HUOT MARIELLE MARIE HELEN À CHATEAU THIERRY (02) 8 RUE STALINE 02400 ESSOMES SUR MARNE 2524 M.