Bibliographie Les Livres

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Préface Et Introduction

PRÉFACE Dans les vieilles familles, comme dans les vieilles demeures, il y a des énigmes : comment dans la nôtre, des archives remontant à quatre siècles ont-elles traversé le temps ? Comment ont-elles pu être préservées malgré le destin, souvent tragique, des générations qui se sont succédées ou celui d’une maison occupée, pillée, abandonnée ? La famille de Pange a la chance d’avoir conservé jusqu’à ce jour ses deux poumons, sa terre et ses archives. La terre avec son château, son jardin et ses bois, sur laquelle nous sommes revenus vivre, avec mon épouse, il y a trente ans et où sont nés nos cinq enfants. Les archives familiales, fils conducteurs de l’esprit, du souffle, des sentiments, des choix, des bonheurs et des chagrins d’hommes et de femmes se succédant dans la même filiation sur dix générations. Pourtant, enfant, je fus témoin de la fragilité de leur survie. Le château pillé, lors de la guerre de 39-45, avait été transformé en « maison d’enfants » aux objectifs utiles, mais au fonctionnement très aléatoire car très lourd financièrement ; quant aux archives, à partir de 1965, lorsque mon père devint marquis de Pange, elles suivaient, dans des caisses en bois les nombreux déménagements de mes parents. Ces caisses et moi, enfant unique, avions cela en commun, suivre sans fin leurs pérégrinations. Est-ce là, dans l’inconscient de cet enfant, qu’est né le désir de faire respirer à nouveau ensemble ces deux poumons ? Par notre retour, en 1976, les bois puis le château retrouvent petit à petit du souffle et enfin, en 1984, les archives de famille regagnent leur berceau. -

Dates Ateliers Lieux Me 22 Janvier

Communauté de Communes Haut Chemin-Pays de Pange Programmation des animations du Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Janvier 2020 Dates Ateliers Lieux Dates Ateliers Lieux L 06 Janvier Me 22 Janvier Failly 09h-11h Galette des rois 09h-11h Briques Géantes Villers-Stoncourt J 09 Janvier 09h-11h Place aux artistes Courcelles-Chaussy J 23 Janvier 09h-11h Place aux artistes Ogy V 10 Janvier 09h30-10h30 Séances de relaxation Sur inscription ludique animées par Courcelles-sur-Nied Samedi 25 Janvier Formation : MAM Ogy Nombre de places Marie-Laure REBOUL Comprendre et mieux 24 rue principale limité 09h-17h Ogy Réservée aux accompagner les 57645 Sa 11 Janvier MAM Ogy AM déjà nouvelles connaissances Formation : Comprendre et OGY-MONTOY- 09h-17h 24 rue principale inscrites sur le cerveau FLANVILLE Réservée aux mieux accompagner les Ogy AM déjà nouvelles connaissances sur 57645 inscrites le cerveau OGY-MONTOY- L 27 Janvier FLANVILLE 09h-11h MAM Servigny-lès- Sur inscription Pâtes à modeler Sainte-Barbe Ma 14 Janvier Nombre de places Séances d’éveil musical limité 09h30-10h30 Sainte-Barbe animées par Echo Lali Me 29 Janvier 09h-11h Pâte à patouille Silly-sur-Nied V 17 Janvier 09h-11h Place aux artistes Montoy-Flanville J 30 Janvier 09h-11h Place aux artistes Marsilly L 20 Janvier 09h30-10h30 Sur inscription Séances de Baby Gym V 31 Janvier Nombre de places Sanry-lès-Vigy animées par Emilie KRZYWDA 09h-11h Dons et échanges de limité Retonfey livres Communauté de Communes Haut Chemin-Pays de Pange Adresses des lieux d’animations -

Le Guide Des Producteurs

LE GUIDE DES PRODUCTEURS LE TALENT DES MOSELLANS EST SANS LIMITE Carte d’identité THIONVILLE de la Moselle FORBACH SAINT-AVOLD SARREGUEMINES METZ BITCHE CHÂTEAU-SALINS SARREBOURG Qualité MOSL : 2 un repère pour vous guider 3 1,047 MILLIONS Qualité MOSL vous permet de reconnaître les acteurs qui œuvrent sur le territoire mosellan et privilégient les productions locales et les savoir-faire propres au territoire. Vous pourrez le D’HABITANTS retrouver sur les produits alimentaires, les lieux de restauration, les sites ou activités touristiques. Le talent des mosellans est sans limite, profitez-en ! 2 6 216 KM DE Le logo Qualité MOSL apposé sur les produits agréés vous garantit une production locale SUPERFICIE de qualité. Chaque produit agréé Qualité MOSL répond à un cahier des charges strict. Il a fait DONT 50% DE l’objet d’un audit par un comité d’agrément constitué de professionnels et d’une procédure 2 400 encadrée par une charte dans laquelle le producteur s’engage à une transparence totale et une SURFACES AGRICOLES EXPLOITATIONS information claire sur l’origine des matières premières et les méthodes de production. Facilement AGRICOLES reconnaissable par les consommateurs, son logo permet une identification rapide des produits. ET 8 100 EMPLOIS En 2018 : près de 200 producteurs et artisans sont engagés dans cette démarche et près de 1000 DIRECTS produits portent l’agrément Qualité MOSL. 19 000 ENTREPRISES L’agrément Qualité MOSL est piloté par : ARTISANALES ET 100 000 SALARIÉS 70 HECTARES DE VIGNES AOC MOSELLE ET 250 000 BOUTEILLES PAR AN L’agriculture et l’artisanat mosellans L’agriculture mosellane, majoritairement quotidiens des populations. -

Transport Scolaires Lycée Charles Hermite

Transport scolaires Mise à jour au 04 juillet 2011 Lycée Charles Hermite Nouvelles lignes mises à jour le 05 mars 2012 Village Commune desservie Dans le secteur Ligne régulière Ligne spéciale A ABONCOURT SUR SEILLE Oui DZ10 ABRESCHVILLER Non ACHAIN Oui DZ03 ALBESCHAUX Oui ALBESTROFF Oui Rég. 31 ALTRIPPE NON DESSERVI Oui ALTVILLER Non AMELECOURT Oui DZ12 ANGVILLER LES BISPING Oui ARRAINCOURT DESTRY DZ11 ARRAINCOURT MORHANGE Oui DZ07 ASSENONCOURT Oui Rég. 29 ATTILLONCOURT DZ10 AVRICOURT MOUSSEY Oui Rég. 29 AZOUDANGE Oui Rég. 29 B BARONVILLE Oui Rég. SA 041 DZ11 BASSING Oui Rég. 31 BATAVILLE Oui BEDESTROFF Oui BELLANGE Oui DZ03 BELLES FORETS Non Rég. 39 BENESTROFF Oui Rég. 31 Rég 41 Rég. 44 Rég. 45 BERIG Oui Rég. SA 041 BERIG VINTRANGE Oui Rég. SA 041 BERMERING Oui Rég. 41 BERTHELMING LOUDREFING Oui DZ04 BERTRING Oui BEZANGE LA PETITE Oui DZ01 BIDESTROFF Oui DZ04 BIONCOURT Oui DZ10 BISPING Oui BISTROFF Oui Rég. SA 041 BLANCHE EGLISE Oui DZ01 BOURDONNAY Oui DZ02 BOURGALTROFF Oui Rég. 41 BROUDERDORFF NON DESSERVI Non BRULANGE DESTRY Non DZ11 BURLIONCOURT Oui DZ03 24/10/2012 Transport scolaires Mise à jour au 04 juillet 2011 Lycée Charles Hermite C CHAMBREY Oui DZ10 CHATEAU SALINS Oui Rég. 27 DZ12 CHATEAU VOUE Oui DZ03 CLOUANGE NON DESSERVI Non CONTHIL Oui DZ11 COUTURES CHATEAU SALINS Oui Rég. 27 CREUTZWALD NON DESSERVI Non CUTTING Oui Rég. 31 Rég. 39 D DABO SARREBOURG Oui DALHAIN Oui DZ03 DANNELBOURG NON DESSERVI Non DEDELING CHÂTEAU VOUE Oui DZ03 DESSELING Oui DZ09 DESTRY Oui DZ11 DIANE CAPPELLE NON DESSERVI Oui DIFFEMBACH LES HELIMER Oui Rég. -

Plui CCHPB Diagnostic AGURAM / Environnement

PROCÉDURE EN COURS : Élaboration du PLUi Prescription D.C.C. 11/06/ 2018 Annexes | État Initial de l’Environnement 2 PLUI CC DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS 2019 Annexes | État Initial de l’Environnement TABLE DES MATIÈRES 1. L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ________________________________________ 2 1.1. Environnement naturel _________________________________________________ 4 Le climat et le changement climatique __________________________________________4 La topographie _____________________________________________________________6 La géologie ________________________________________________________________8 Le réseau hydrographique __________________________________________________ 10 Les zones naturelles d’intérêts reconnus ______________________________________ 21 Les milieux naturels et semi-naturels _________________________________________ 30 La biodiversité remarquable ________________________________________________ 40 Les continuités écologiques _________________________________________________ 46 1.2. Environnement anthropique ____________________________________________ 59 La gestion des déchets _____________________________________________________ 59 L’eau potable et l’assainissement ____________________________________________ 61 La qualité de l’air _________________________________________________________ 70 L’énergie________________________________________________________________ 75 Les nuisances sonores _____________________________________________________ 81 Les risques naturels et anthropiques __________________________________________ -

Bulletin Municipal HAM-SOUS-VARSBERG 2004

VOTRE HYPERMARCHE E. LECLERC CREUTZWALD PROPOSE E.LECLERC VOYAGES LI. : 057980001 Tél 03 87 29 23 37 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 20H SAMEDI DE 8H30 A 19H30 Lauto E. LECLERC j ~------ --- Tél. 03 87 29 83 40 DU LUNDI AU JEUDI DE 9H A 12H ET DE 14H A 19H DU VENDREDI AU SAMEDI DE 9H A 19H Tél 03 87 29 23 35 DU LUNDI AU SAMEDI DE 11H A 21H DIMANCHE ET JOURS FERIES DE 11H A 15H E. LECLERC CREUTZWALD Tél 03.87.29.23.33 1 2 1 Bulletin Municipal - HAM-SOUS-VARSBERG - 2004 mma1re• SOMMAIRE Le mot du maire .............................................................. 5 Les anciennes délibérations du C.M .................... 23 à 24 Budget .............................. ............................................... 6 60• anniversaire de la Libération .......................... 25 à 26 Délibérations du conseil municipal ......................... 7 à 11 Informations diverses ............................................ 27 à 31 - Récupération de piles - Nouvelles portes au cimetière Communauté des communes du Warndt ..................... 12 - Station d'épuration - Action en faveur des animaux - Collecte sélective -Une loco de 110 CV Animation estivale .................... .... .................. ....... 13 à 14 - Chantiers-projets - Seiwach's Kridz Vie scolaire ........................... ..................... ................... 16 - Regeme Vie des associations .... ........ .. ............................... 17 à 18 Maisons fleuries .................... ............... ................... ...... 32 Calendrier des manifestations ..................................... -

Woelfling-Lès-Sarreguemines

LIXING LES-ROUHLING Forbach BLIES- Saarbrücken SCHWEYEN BLIES- GUERSVILLER GROSBLIEDER- STROFF Obergailbach pour se déplacer à l’intérieur deROUHLING la Communauté FRAUENBERG Une seule gamme tarifaire d’Agglomération Sarreguemines Confluences (tarifs en vigueur depuis février 2013) LIGNE 8B BLIES-EBERSING Les titres de transport sont valables sur l’ensemble des Tous ces titres autorisent la correspondance entre les différentes lignes Parc WOELFLING • SARREGUEMINES archéologique 87 Bliesbruck lignes du réseau CABUS pour des déplacements à l’inté- du réseau CABUS (hors Pass semestriel scolaire et Pass’Avenir TER). Centre rieur de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Nautique Neunkirch Gare centre Confluences. Pour des déplacements vers l’extérieur de la Communauté d’Agglomération, LPR Lazard Bitche Cora BLIESBRUCK Avec le Pass Adulte, en prenant la tarification du réseau FLUO Grand Est s’applique de l’arrêt d’origine à Lamy Cora le bus au moins 2 fois par jour, l’arrêt de destination. Pour plus d’informations : www.fluo.eu Chaussée de Louvain LT Nominé € ; le voyage vous coûte 0,30 Utzschneider R SARREGUEMINES out e de Pensez à vous abonner ! Montagne Hôtel de Ville Bit HUNDLING IPPLING Lycée che Lycée Gare routière Hermeskappel forêt Titre Tarif Qui délivre le titre? Bénéficiaires Conditions tarifaires et d’utilisation Collège de & SNCF Hermeskappel carrefour J. Jaurès Pange Ticket Unité 0,90 c • les conducteurs du réseau Cabus tout public valable pour un trajet aller ou retour WOELFLING-LES LIGNE 8B (correspondance incluse) Voie -

Contrat Urbain De Cohesion Sociale De Sarrebourg

PREFECTURE DE LA MOSELLE CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE DE SARREBOURG AVANT PROPOS L'approche territoriale d’une ville participe à part entière à la résolution des problèmes de ses concitoyens. Il convient donc régulièrement d'analyser et de faire une remise à plat des difficultés de la ville, de repenser son développement, ses infrastructures et son urbanisme. De plus, dans tous les domaines (culturel, social, urbanistique, touristique, économique…) des initiatives locales, de plus en plus nombreuses voient le jour. Leur mise en cohérence par la collectivité devient une réelle nécessité. L'identification des enjeux essentiels à court, moyen et long terme pour un territoire nécessitent de disposer d’un diagnostic de l’existant et d’inscrire chaque action dans un projet global de développement : c'est dans ce cadre que la Ville de Sarrebourg, soucieuse d'un développement harmonieux de son bassin de vie, a confié au Centre d’Amélioration du Logement de Meurthe et Moselle la réalisation d’un diagnostic territorial en 2003. Son ambition était triple : - analyser, à l'aide de divers indicateurs, les caractéristiques de la ville, au travers de ses quartiers, de son environnement ; - mesurer l'impact des différentes politiques locales menées sur ce territoire ; - promouvoir une politique de développement solidaire et durable pour les années à venir. Sa finalité était d’apporter des éléments de réflexion et des propositions d'actions concrètes permettant d’effectuer les choix stratégiques nécessaires au rééquilibrage du territoire. Cela passait par les points suivants : - satisfaire les besoins des habitants, - mobiliser les acteurs locaux, - et trouver l'échelle géographique la plus pertinente pour réaliser un programme d'actions concerté. -

Messe À BLIESBRUCK - Robert SEMMELBECK - Simone CLEMENT (30Ème) 12H00 – Baptême À BLIESBRUCK – Lise RAUSCHER - Fam

SAMEDI 5 OCTOBRE – (27ème dimanche du temps ordinaire) DIMANCHE 27 OCTOBRE - 30ème dimanche du temps ordinaire 18h30 - Messe à FRAUENBERG 09h45 - Messe à BLIES-SCHWEYEN - Léo OCHS DIMANCHE 6 OCTOBRE - 27ème dimanche du temps ordinaire - Jean-Marie, Joseph et Marie HOFFMANN 09h45 - Messe à BLIESBRUCK - Robert SEMMELBECK - Simone CLEMENT (30ème) 12h00 – Baptême à BLIESBRUCK – Lise RAUSCHER - fam. RAUSCH-RUNDSTADLER - Celestine et Georges KRAEMER Merci de bien vouloir déposer vos intentions de messe du mois de - Huguette BAUER et sa fam. NOVEMBRE jusqu’au 11 OCTOBRE au presbytère de Bliesbruck : - Erna GROSS Tél. : 03 54 88 29 76 ; permanence les vendredis de 9h30 à 11h. - Blanche et Dominique AMANN et les déf. de la fam. En cas d’urgence s’adresser au presbytère St-Nicolas à Sarreguemines, SCHNEIDER-AMANN 1 rue de l’église, tél. : 03 87 98 05 41 : permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 – de 14h30 à 17h, ème le samedi de 9h30 SAMEDI 12 OCTOBRE – (28 dimanche du temps ordinaire) à 11h30. 18h30 - Messe à BLIES-SCHWEYEN - Marie-Thérèse et Victor LOURSON MESSES en NOVEMBRE Vendredi 1er nov. : Frauenberg 9h45 - Blies-Ebersing 15h (office) DIMANCHE 13 OCTOBRE - 28ème dimanche du temps ordinaire Sam 2 Blies-Schweyen – intention particulière pour tous les défunts de la communauté de paroisses depuis Toussaint 2018 09h45 - Messe à BLIES-EBERSING Dim 3 Blies-Ebersing - messe patronale St-Hubert Sam 9 Blies-Schweyen ème SAMEDI 19 OCTOBRE – (29 dimanche du temps ordinaire) Dim 10 Bliesbruck 9h45 – Blies-Ebersing 18h30 – Victoire 1945 18h30 - Messe à BLIESBRUCK Sam 16 Frauenberg - Yann DAVIGO Dim 17 Blies-Schweyen - intention particulière Sam 23 Frauenberg Dim 24 Bliesbruck – messe patronale Sainte-Catherine DIMANCHE 20 OCTOBRE - 29ème dimanche du temps ordinaire 09h45 - Messe à FRAUENBERG LECTURE SUIVIE DE LA PAROLE DE DIEU : EVANGILE selon ST-JEAN ème A Bliesbruck : Jeannette Reich tél. -

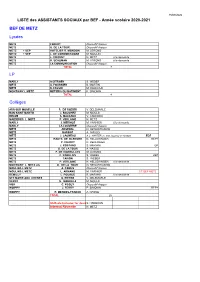

2021 Liste AS Par BEF 2020-2021.Pdf

15/09/2020 LISTE des ASSISTANTS SOCIAUX par BEF - Année scolaire 2020-2021 BEF DE METZ Lycées METZ FABERT Dispositif d'appui METZ G. DE LA TOUR Dispositif d'appui METZ + SEP HOTELIER R. MONDON M. LEROND METZ + SEP L. DE CORMONTAIGNE M. MOULIN METZ L. VINCENT N. METZ à la demande METZ R. SCHUMAN M. LEROND à la demande METZ LA COMMUNICATION Dispositif d'appui TOTAL 7 LP MARLY A.CITROEN S. WEBER METZ A. FOURNIER B. MARTIN METZ R.CASSIN M. KADDOUR MONTIGNY L METZ METIERS DU BATIMENT P. SIMONIN TOTAL 4 Collèges ARS SUR MOSELLE P. DE ROZIER V. DELEMARLE BAN SAINT MARTIN J. BAUCHEZ M. MOULIN DELME A. MALRAUX V. CAREDDU MAIZIERES L METZ P. VERLAINE N. METZ MARLY J. MERMOZ M. VARNIER à la demande MARLY LA LOUVIERE Dispositif d'appui METZ ARSENAL O. SEWASTIANOW METZ BARBOT A. NASSO METZ J. LAGNEAU A.C. HARTER (C. Mat. Jusqu'au 21/12/2020) ECR METZ HAUTS DE BLEMONT N. HELLERINGER REP+ METZ P. VALERY R. REDLINGER METZ J. ROSTAND S. MARIANI GP METZ G. DE LA TOUR A. NASSO METZ P. DE VIGNEULLES M. LEROND METZ F. RABELAIS S. WEBER REP METZ TAISON S. WEBER METZ P. VERLAINE N. HELLERINGER à la demande MONTIGNY L METZ site G. DE LA TOUR O. SEWASTIANOW MOULINS L METZ A. CAMUS Dispositif d'appui MOULINS L METZ L. ARMAND M. VARNIER CT BEF METZ REMILLY L. POUGUE S. MARIANI à la demande STE MARIE AUX CHENES G. PIERNE V. DELEMARLE VERNY N. MANDELA M. MOULIN VIGY C. PEGUY Dispositif d'appui WOIPPY J. -

Fête De Noël : Sur Inscription Spectacle De Léa MJC De Pange PELLARIN

Communauté de Communes Haut Chemin-Pays de Pange Programmation des animations du Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Décembre 2019 Dates Ateliers Lieux L 02 Décembre Dates Ateliers Lieux 09h-11h Ma 17 Décembre Réservée aux Lectures de Noël MAM Sainte-Barbe 09h-11h Lecture Bibliothèque de assistantes Sur inscription Courcelles-sur-Nied maternelles et parents de la MAM J 19 Décembre J 05 Décembre Séances de Baby Gym 09h-11h Sanry-lès-Vigy 09h-11h Transvasement Sainte-Barbe Sur inscription animées par Emilie KRZYWDA V 06 Décembre V 20 Décembre 09h-11h Place aux artistes Montoy-Flanville 09h-11h Sur inscription Sur inscription Place aux artistes Retonfey Ma 10 Décembre Rendez-vous 10 rue 09h-11h Ludothèque Le coffre à du bon L 23 Décembre Sur inscription jouets pasteur 09h-11h Goûter de Noël RPAM 57070 Metz Sur inscription J 12 Décembre Ma 31 Décembre 09h-11h 09h-11h Anim’O’RPAM RPAM Réservée aux Lectures de Noël MAM Ogy Sur inscription assistantes maternelles et parents de la MAM V 13 Décembre 09h-11h Fête de Noël : Sur inscription Spectacle de Léa MJC de Pange PELLARIN L 16 Décembre 09h-11h MAM Servigny-lès- Sur inscription Lectures de Noël Sainte-Barbe Nombre de places limité Communauté de Communes Haut Chemin-Pays de Pange Adresses des lieux d’animations du Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) ▪ Pange : Salle Chénier rue des Tilleuls, Périscolaire de l’école maternelle, ▪ Vigy : Mairie, 4 place de l’église, 57530 Pange 57640 Vigy ▪ Courcelles-Chaussy : Périscolaire 7 rue Pierre Loeb ▪ Sanry-Lès-Vigy : Périscolaire, 10 rue des jardins, 57530 Courcelles-Chaussy 57640 Sanry-Lès-Vigy ▪ Montoy-Flanville :Périscolaire,4 rue de la Chappe, ▪ Sainte-Barbe : salle polyvalente, 5 route du petit marais, 57645 Montoy-Flanville 57640 Sainte-Barbe ▪ Courcelles-Sur-Nied : Salle Gabriel Hesse, 27 rue de Metz, ▪ Bibliothèque de Courcelles-Sur-Nied : 27 rue de Metz, 57530 Courcelles-Sur-Nied 57530 Courcelles-Sur-Nied ▪ Marsilly: Salle des fêtes, rue Principale, ▪ Maison d’assistantes maternelles Le cocon de Servigny : 29 Rue Principale. -

Se Pencher Sur L'origine Des Premières Familles Juives Dans La Vallée Inférieure De La Blies, C'est Retracer L'histoire D'un Microcos Me

LES FAMILLES JUIVES DE LA VA LLÉE INFÉRIEURE DE LA BLIES DE LA FIN DU XVIIe AU DÉBUT DU XVIIIe SIECLE Se pencher sur l'origine des premières familles juives dans la vallée inférieure de la Blies, c'est retracer l'histoire d'un microcos me. On est dans l'ordre de l'unité. L'observation porte sur une famille à Frauenberg, deux à Bliesbruck, une à Gersheim et, par extension, une à Sarreguemines. L'analyse reste au rang de la micro-histoire ; ce qui limite considérablement la portée générale des conclusions. Ces quelques familles jouent un rôle «fondateur » qui mérite d'être examiné. Elles jettent les bases d'une communauté qui connaîtra un développement ultérieur important (du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle). Il est intéressant d'en déterminer les caractéristiques «originelles ». Pour ce faire, il convient de répondre aux questions suivantes : dans quel contexte se sont fixés les premiers juifs ? Comment ont-ils affronté la situation politique et sociale jusqu'en 1730 ? Quel bilan imputer aux deux premières générations ? La chronologie mouvementée de l'espace lorrain rythme le sort des premiers juifs. Elle offre la possibilité d'observer des pou voirs successifs qui développent tour à tour des politiques diffé rentes. On peut distinguer deux grandes plages. Au cours de la période française (1680-1698), les juifs bénéficient de circonstances favorables. Ils sont sous la protection royale, fondée sur des consi dérations militaires. Avec la restauration ducale s'ouvre une pério de marquée du signe de l'ambiguïté. Les juifs sont tributaires des aléas de la politique financière de Léopold de Lorraine.