BILAN SCIENTIFIQUE CORRÈZE 2 0 1 1 Tableau Des Opérations

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guerre 1914 - 1918

Guerre 1914 - 1918. Fonds du ministère des Pensions : livre d'or des Morts pour la France - Département de la Corrèze (1919-1935). Répertoire numérique des articles 19860711/105 à 19860711/108 Damien Richard, conservateur aux Archives nationales, d'après un bordereau du ministère des Anciens Combattants. Mis à jour par Michèle Conchon, conservateur en chef, et Isabelle Geoffroy, chargée d'études documentaires, aux Archives nationales - département Exécutif et Législatif 1ère édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2014 1 Le versement 19860711 a fait l'objet d'un transfert du ministère des Anciens Combattants aux Archives nationales - https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050687 Généré à partir d'un fichier EXCEL, migré en CSV et enrichi. Ce document est écrit en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales. 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 19860711/105-19860711/108 Niveau de description sous-fonds Intitulé Guerre 1914-1918. Fonds du ministère des Pensions : livres d'or des Morts pour la France. Département de la Corrèze (1919-1935) Date(s) extrême(s) 1919-1935 Importance matérielle et support 0,50 ml Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine Conditions d'accès Librement communicable Conditions d'utilisation Ce fonds est libre de droits Documents de substitution Le fonds a fait l'objet d'une numérisation en 2009, matérialisée par deux versements de CD-Roms, et d'une mise en ligne en -

Ddcspp 19 Liste Des Accueils De Loisirs De La Correze 1 05

DDCSPP 19 LISTE DES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA CORREZE VILLE ORGANISATEUR ALSH CAPACITE (local) ADRESSE ORGANISATEUR CP ALSH d'Allassac 50 ALLASSAC Mairie d'Allassac Mairie 19240 Espace Jeunes 50 ALSH d'Argentat 50 ARGENTAT CIAS Xaintrie Val'Dordogne ALSH de Camps Saint Mathurin Leobazel 20 Avenue du 8 mai 1945 19400 ALSH de Saint-Privat 30 AYEN S.I.V.O.M. d'Ayen ALSH d'Ayen 40 28, rue des Ecoles 19310 BEAULIEU SUR DORDOGNE Mairie de Beaulieu sur Dordogne AL périscolaire (TAP) Plusieurs sites Place Albert BP 7 19120 BEYNAT Association Sports Loisirs Nature ALSH de Beynat Plusieurs sites Domaine de la Fontaine 19190 BORT LES ORGUES Mairie de Bort les Orgues ALSH de Bort les Orgues 48 Mairie 19110 ALSH Jacques Cartier 125 ALSH Raoul Dautry 250 Espace Socioculturel de Rivet 2 sites (50 + 20) Direction Enfance et Education, Mairie de Mairie de Brive 19100 ALSH Cap Ouest 99 Brive Les Bouriottes 80 Jules Romains 80 BRIVE ALSH Jean de La Fontaine 85 Couleurs Loisirs (Saint Bonnet l'Enfantier) 80 ALSH de Jugeals Nazareth 64 Agglo de Brive ALSH de Juillac 70 9 avenue Léo Lagrange 19100 ALSH de Saint Cyr la Roche 50 ALSH de larche "les enfants de la Couze" Plusieurs sites 1 05/02/2020 DDCSPP 19 LISTE DES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA CORREZE VILLE ORGANISATEUR ALSH CAPACITE (local) ADRESSE ORGANISATEUR CP CHAMBERET Association Le Chamsouri Le Chamsouri 80 Mairie 19370 CHAMBOULIVE Association Loisirs des Basses Monédières Les Basses Monédières 60 Mairie 19450 CHANTEIX Association Lou Loubatou Accueil de loisirs Louloubatou 40 Mairie 19330 COSNAC Mairie -

Brive › OBJAT › Lubersac

se déplacer, tout simplement LR5 LIGNE RÉGULIÈRE 5 le transport corrézien pour tous LUBERSAC › OBJAT › BRIVE EXPLOITANT CFTA BRIVE - 05 55 86 07 07 Lu Ma Me Sam Lu Ma Me Sam Lu Ma Me Sam Lu Ma Me Lu Ma Me Sam Me Lu Ma Lu Ma Me Ve Jours de fonctionnement Je Ve Je Ve Je Ve Je Ve Sam Je Ve Je Ve Je Ve Circulation en période scolaire Circulation en période de vacances scolaires SALAGNAC - Clairvive 6:18 6:18 6:25 6:25 JUILLAC - Sanas 6:28 6:28 6:35 6:35 JUILLAC - Les Graves Blanches 6:30 6:30 6:40 6:40 JUILLAC - Bellevue 6:38 6:38 6:43 6:43 JUILLAC - Le Bourg 6:40 6:40 6:45 6:45 CHABRIGNAC - D 901 - Int La Perche 6:45 6:45 6:50 6:50 SAINT BONNET-LA-RIVIERE - Le Bourg 6:48 6:48 6:53 6:53 VIGNOLS - Le Stade 6:53 6:53 6:58 6:58 ST SOLVE - Le Bourg 6:57 6:57 7:02 7:02 LUBERSAC - Place du Forail - - 6:10 6:10 - - 6:10 ARNAC POMPADOUR - Gare SNCF - - 6:20 6:20 - - 6:20 TROCHE - Le Bourg - - 6:27 6:27 - - 6:27 BEYSSAC - Le Glandier - - 6:33 6:33 - - 6:33 ORGNAC-SUR-VEZERE - Les Fombiardes - - 6:40 6:40 - - 6:40 ORGNAC-SUR-VEZERE - Le Bourg - - 6:45 6:45 - - 6:45 ORGNAC-SUR-VEZERE - La Chapoulie - - 6:48 6:48 - - 6:48 VOUTEZAC - Le Bourg - - 6:55 6:55 - - 6:55 VOUTEZAC - Lycée Murat de Voutezac - - 7:00 7:00 - - 7:00 13:15 16:25 OBJAT - Avenue Jules Ferry 7:02 7:02 - - 7:07 7:07 - - - OBJAT - Place Jean Lagarde 7:10 7:10 7:10 7:10 7:15 7:15 7:15 9:00 9:00 13:20 13:20 13:25 - ALLASSAC - Barrière St Laurent 7:18 7:18 7:18 7:18 7:22 7:22 - - 13:28 13:28 - - VARETZ - Le Burg 7:20 7:20 7:20 7:20 7:25 7:25 9:10 9:10 13:30 13:30 13:30 - VARETZ - La Pharmacie -

19260 Affieux 19200 Aix 19190 Albignac 19380 Albussac 19200

19260 Affieux 19200 Aix 19190 Albignac 19380 Albussac 19200 Alleyrat 19250 Ambrugeat 19000 Angles-sur-Corrèze 19230 Arnac-Pompadour 19120 Astaillac 19220 Auriac 19310 Ayen 19800 Bar 19220 Bassignac-le-Haut 19390 Beaumont 19290 Bellechassagne 19510 Benayes 19190 Beynat 19230 Beyssac 19230 Beyssenac 19120 Bilhac 19170 Bonnefond 19500 Branceilles 19310 Brignac-la-Plaine 19170 Bugeat 19430 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 19350 Chabrignac 19370 Chamberet 19450 Chamboulive 19330 Chameyrat 19320 Champagnac-la-Noaille 19320 Champagnac-la-Prune 19150 Chanac-les-Mines 19330 Chanteix 19360 Chapelle-aux-Brocs 19120 Chapelle-aux-Saints 19430 Chapelle-Saint-Géraud 19300 Chapelle-Spinasse 19600 Chartrier-Ferrière 19190 Chastang 19600 Chasteaux 19500 Chauffour-sur-Vell 19390 Chaumeil 19290 Chavanac 19200 Chaveroche 19320 Clergoux 19250 Combressol 19350 Concèze 19140 Condat-sur-Ganaveix 19200 Confolent-Port-Dieu 19150 Cornil 19360 Cosnac 19340 Couffy-sur-Sarsonne 19340 Courteix 19520 Cublac 19360 Dampniat 19220 Darazac 19300 Darnets 19250 Davignac 19170 Église-aux-Bois 19150 Espagnac 19140 Espartignac 19600 Estivals 19140 Eyburie 19340 Eygurande 19800 Eyrein 19330 Favars 19600 Feuillade 19340 Feyt 19380 Forgès 19430 Goulles 19170 Gourdon-Murat 19300 Grandsaigne 19320 Gros-Chastang 19320 Gumond 19300 Jardin 19500 Jugeals-Nazareth 19350 Juillac 19170 Lacelle 19150 Ladignac-sur-Rondelles 19320 Lafage-sur-Sombre 19150 Lagarde-Enval 19500 Lagleygeolle 19700 Lagraulière 19160 Lamazière-Basse 19340 Lamazière-Haute 19510 Lamongerie 19190 Lanteuil 19340 Laroche-près-Feyt -

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES CORREZE Mise À Jour Faite Le 12.12.2013

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES CORREZE Mise à jour faite le 12.12.2013 ALBIGNAC-Eglise-Inscrit et classé-Clocher (cad. B 528) classement par arrêté du 29 février 1972-Eglise, à l'exclusion du clocher classé (cad. B 528) inscription par arrêté du 29 février 1972-B 528 ALBUSSAC-Eglise-Inscrit-Choeur et chapelle Nord inscription par arrêté du 26 janvier 1927- ALLASSAC-Vieux pont du Saillant sur la Vézère-Classé-Vieux pont du Saillant sur la Vézère (cad. non cadastré domaine public) classement par arrêté du 26 décembre 1969-non cadastré domaine public ALLASSAC-Manoir dit ancienne Ecole des Tours-Inscrit-Manoir (cad. AS 64) inscription par arrêté du 23 août 1993-AS 64 ALLASSAC-Tour de César-Inscrit-Tour de César inscription par arrêté du 22 août 1949- ALLASSAC-Eglise-Classé-Eglise classement par arrêté du 24 octobre 1914- ALLEYRAT-Eglise-Inscrit-Eglise (cad. AB 147) : inscription par arrêté du 27 août 1975-AB 147 ALTILLAC-Eglise Saint-Etienne-Classé-Eglise Saint-Etienne (cad. AX 148) : classement par arrêté du 27 août 1975-AX 148 AMBRUGEAT-Calvaire de Besse-Inscrit-Calvaire de Besse (cad. AM 41) : inscription par arrêté du 23 mars 1989-AM 41 ARGENTAT-Menhir dit Le Grave de Roland-Classé-Menhir dit Le Grave de Roland (cad. D 856 à 858) : classement par liste de 1889-D 856 à 858 ARGENTAT-Château du Bac-Inscrit-Façades et toitures du château et de son colombier (cad. E 815, 816) : inscription par arrêté du 23 septembre 1966-E 815,816 ARGENTAT-Manoir de l'Eyrial-Inscrit-Façades et toitures (cad. -

ADLFI. Archéologie De La France - Informations Une Revue Gallia Limousin | 2007

ADLFI. Archéologie de la France - Informations une revue Gallia Limousin | 2007 Soursac, Latronche, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Saint-Hilaire-Luc, Lamazière-Basse, Laval-sur- Luzège Françoise Daymard Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/adlfi/7222 ISSN : 2114-0502 Éditeur Ministère de la culture Référence électronique Françoise Daymard, « Soursac, Latronche, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Saint-Hilaire-Luc, Lamazière- Basse, Laval-sur-Luzège », ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Limousin, mis en ligne le 01 mars 2007, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/adlfi/7222 Ce document a été généré automatiquement le 1 mai 2019. © Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS Soursac, Latronche, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Saint-Hilaire-Luc, Lamazière-... 1 Soursac, Latronche, Saint- Pantaléon-de-Lapleau, Saint-Hilaire- Luc, Lamazière-Basse, Laval-sur- Luzège Françoise Daymard Identifiant de l'opération archéologique : 2736 Date de l'opération : 2007 (PR) Inventeur(s) : Daymard Françoise (BEN) 1 Dans le cadre de la carte archéologique, un axe de recherche a été consacré cette année aux tertres pierreux. Ce terme de tertre pierreux sera privilégié au terme de tumulus qui désigne une éminence artificielle, circulaire ou non, recouvrant une sépulture. En l’absence de fouilles, la sépulture n’est pas avérée. En priorité, le travail a consisté à vérifier les sites déjà connus, à les situer précisément tant au positionnement cadastral qu’en coordonnées IGN. Le repérage et l’identification de ces « monuments fragiles », parfois spectaculaires mais souvent modestes, a nécessité une méthodologie de recherche adaptée au travail de terrain, une utilisation systématique du GPS et un relevé précis des caractéristiques de chaque structure (diamètre, hauteur, état de conservation, etc.). -

CC Haute-Corrèze Communauté (Siren : 200066744)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Haute-Corrèze Communauté (Siren : 200066744) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Ussel Arrondissement Ussel Département Corrèze Interdépartemental oui Date de création Date de création 15/09/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Pierre CHEVALIER Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 23, Parc d'activité du Bois Saint-Michel Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 19200 Ussel Téléphone 05 55 95 35 38 Fax 05 55 95 35 43 Courriel [email protected] Site internet www.hautecorrezecommunaute.fr Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 34 626 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 18,95 Périmètre Nombre total de communes membres : 71 Dept Commune (N° SIREN) Population 19 Aix (211900204) 402 19 Alleyrat (211900600) 102 19 Ambrugeat (211900808) 213 23 Beissat (212301907) 25 19 Bellechassagne (211902101) 92 19 Bort-les-Orgues (211902804) 2 761 19 Bugeat (211903307) 810 19 Chavanac (211905203) 52 19 Chaveroche (211905302) 251 19 Chirac-Bellevue (211905500) 305 23 Clairavaux (212306302) 156 19 Combressol -

Elaboration De La Carte Communale De LAMAZIERE-BASSE

Commune de Lamazière-Basse (19) Elaboration de la carte communale de LAMAZIERE-BASSE Rapport de présentation Pièces écrites GEOSCOPE Ingénierie des territoires Janvier 2011 PREAMBULE Le développement durable est devenu la référence d'une vision renouvelée des politiques publiques. Et l’urbanisme peut devenir l’un des principaux piliers de ce développement durable. L’expression « penser global, agir local », qui est l'un des fondements de la philosophie en matière de développement durable, peut et doit faire sens à l’échelle de la commune compétente en matière d’urbanisme. « Il n’y aura pas de grand soir de l’urbanisme1 ». Chacun, là où il est, peut agir, penser et construire des territoires plus durables. Même si les enjeux en termes de densités (un territoire rural), de flux (de circulation…), de volumes (de déchets…) et de surfaces (imperméabilisées…) peuvent paraître anecdotiques au regard de ceux qui concernent les grandes agglomérations. Du point de vue règlementaire, la gestion de l’urbanisation communale doit s’inscrire dans le respect de l’article L.110 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à -

Parks and Gardens Hikes and Treks

Plan Correze 700x630 GB:1_TXT_FR_2004 15/06/09 12:38 Page1 MONUMENTS CASTLES TYPICAL TOWNS AND VILLAGES MUSEUMS ECO-MUSEUMS ASTAILLAC (K6) ORGNAC-SUR-VEZERE (F2-F3) The typical architecture of the Corrèze includes picturesque villages of old BRIVE-LA-GAILLARDE (H3-I3) TULLE (G5) AYEN (G1) Château d’Estresses Château de Comborn half-timbered or stone houses, with slate or lauze stone roofs (as can be Musée Labenche - Art and History Museum Musée Départemental Espace des Vieux Métiers, A castel dating from the 14C, 15C and 16C, Square tower (Tour Carrée) Remains of a 15 th century castle and its chapel. Visits of the keep, seen in Xaintrie), as well as numerous fountains, bridges, mills, wells and Miscellaneous collections: geology, palaeontology, archaeology, famous de la Résistance et de la de la Locomotion et des Traditions Populaires ROMANESQUE ARCHITECTURE and King Eudes’Room (Salle du Roi Eudes). Terraced gardens overlooking th underground rooms and 10 century crypt. Open all year by prior sculpted crosses. men and history, art and decorative arts, folk traditions and natural history. (Museum dedicated to traditional trades, locomotion and folk traditions). the Dordogne. Open from 1 July t o 31 August and by prior arrangement. arrangement. Tel: +33 5 55 73 77 23 Different periods of history have left a wealth of remarkable architectural Open all year. Tel: +33 5 55 18 17 70 - www.musee-labenche.fr Déportation Resource centre. Open all year. Free This museum displays 300 000 tools and various machines from some thirty Romanesque architecture spread widely in the Bas-Limousin region Tel: +33 5 55 91 10 28 - [email protected] vestiges in villages and towns such as Argentat, Aubazine, Centre d’études Edmond Michelet POMPADOUR (E2) different trades. -

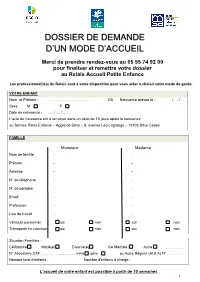

Dossier De Demande D'un Mode D'accueil

DOSSIER DE DEMANDE D’UN MODE D’ACCUEIL Merci de prendre rendez-vous au 05 55 74 92 00 pour finaliser et remettre votre dossier au Relais Accueil Petite Enfance Les professionnel(le)s du Relais sont à votre disposition pour vous aider à choisir votre mode de garde. VOTRE ENFANT Nom et Prénom : …………………………… OU Naissance prévue le : … / … /… Sexe : M F Date de naissance : … / … / …. L’acte de naissance est à renvoyer dans un délai de 15 jours après la naissance au Service Petite Enfance – Agglo de Brive – 9, avenue Léo Lagrange – 19103 Brive Cedex FAMILLE Monsieur Madame Nom de famille - - Prénom - - Adresse - - N° de téléphone - - N° de portable - - Email - - Profession - - Lieu de travail - - Véhicule personnel oui non oui non Transports en commun oui non oui non Situation Familiale : Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Vie Maritale Autre ……………. N° Allocataire CAF : ............................... mère père ou Autre Régime (M.S.A) N° …………… Nombre total d'enfants : Nombre d'enfants à charge : L’accueil de votre enfant est possible à partir de 10 semaines 1 Multi accueil souhaité : (numérotez les 3 premières structures par ordre de préférence) ACCUEIL FAMILIAL : Ce service propose l’accueil de votre enfant chez une assistante maternelle employée par l’Agglo ; il s’adapte à vos besoins (horaires atypiques, samedi). Un accompagnement au domicile et pour les ateliers est assuré par une équipe de professionnel(le)s de la petite enfance. Choix N° Multi accueil familial Adresse BRIVE Maison de l’Enfant Place du Civoire, rue Paul Louis Grenier MALEMORT Maison de l’Enfance Rue Jean Mernoz ACCUEIL COLLECTIF : Ces structures réparties sur le territoire de l’Agglo vous proposent un accueil collectif selon vos besoins. -

RAA SEPTEMBRE.Qxd

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS n° 9 du 1er septembre 2003 N.B. : l’intégralité de ce recueil peut être consultée : - sur simple demande aux guichets d’accueil de la préfecture et des sous-préfectures de BRIVE et de TULLE. - sur le site www.correze.pref.gouv.fr au sommaire : PREFECTURE DE LA CORREZE CABINET ET SERVICES RATTACHES CABINET Promotion du 14 juillet de : - la médaille d’honneur agricole 291 - la médaille d’honneur régionale, départementale et communale 292 SDIS Inscription sur la liste opérationnelle des personnels plongeurs 295 SIACEDPC Autorisations accordées pour la surveillance des activités aquatiques : 295 - dans les communes d’ARGENTAT, BASSIGNAC LE HAUT, BEYNAT, EGLETONS, LAGRAULIERE, LE LONZAC, MALEMORT, NAVES, STE FEREOLE - à la gérante du camping du Gibanel à ARGENTAT - au comité d’établissement SNCF de la région de LIMOGES pour la piscine d’été de BRIVE - au président du syndicat intercommunal COLLONGES MEYSSAC (surveillance du complexe sportif) - au syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux (surveillance du plan d’eau) “ - Sécurité du public à l’aval des barrages ou usines hydroélectriques 297 SECRETARIAT GENERAL BRH Ouverture d’un concours pour le recrutement d’un maître ouvrier à la préfecture de la Corrèze 298 BML - Délégations de signature accordées en matière réglementaire et d’ordonnancement secondaire à : “ - M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales - M. le chef des services fiscaux - Suppléance du corps préfectoral par M. le sous-préfet d’USSEL “ - Délégation de signature accordée -

Mariages, Commune De NEUVIC

Mariages, commune de NEUVIC www.Gendep19.org Retranscriptions faites par Lucette BERTHELOT Mariage du 00/00/0 de: ... ? et de ... ? Acte 19148-; Numéro de SaisieActe: 3 Source de la retranscription :Archives départementales, cote 2E_148_17 Mariage du 23/03/1871 de: Jean REBIERE et de Marie VEYSSET Lui : Cultivateur °.09/02/1829 Chanenais.commune de Lamazière Basse. Elle : Cultivatrice.°19/06/1836.D'Auvert commune de Liginiac. Le père est Jean REBIERE (†01/04/1844 Pallassiauve). La mère est Françoise PLANTABLAS (†23/04/1869 Pallassiauve) Le père de l'épouse est Martialn VEYSSET (cultivateur demeurant la Sarandie). La mère de l'épouse est Anne MONANGE (cultivatrice demeurant la Sarandie) En présence de François CONCHE (38 ans cultivateur demeurant Pallassiauve) , Martin MONANGES (28 ans 25 ans maréchal ferrant demeurant à Neuvic) , Léger DAUBECH (42 ans cultivateur demeurant Pellassiauve) et Jean BRANDE (30 ans marchand de vin Neuvic) CM 23/05/1871 Maître Dellestable notaire à Neuvic. Acte 19148-9 (AD19-2E148-17-0229); Numéro de SaisieActe: 9 Source de la retranscription :Archives départementales, cote 2E_148_17 Mariage du 11/04/1871 de: Pierre VALETOUX et de Marie PRADINAS Lui : °09/03/1849.Chanteix.(commune de Palisse).fils naturel. Elle : °01/03/.1847 Maureix-de-Cheyssac. Le père est ... inconnu. La mère est Marie VALETOUX († ?/09/1858 C????) Le père de l'épouse est François PRADINAS († 05/01/1853 Maureix-de-Cheyssac). La mère de l'épouse est Anne PELLACHAL (cultivatrice Maureix-de Cheyssac) En présence de François ESCURE (27 ans armurier (Neuvic)) , Charles ESPINASSE (31 ans ferblantier (Neuvic)) , Pierre DEYNOUX (37 ans (Neuvic)) et Léonard MAUZAGOL (55 ans (Neuvic)) Acte 19148-2 (AD19-2E148-17-0225); Numéro de SaisieActe: 2 Source de la retranscription :Archives départementales, cote 2E_148_17 www.Gendep19.org, le 20/04/2010 Page 1 sur 103 Mariage du 23/04/1871 de: François LOULIER et de Marie BADOUR Lui : °03/12/1848 Lamazière.haut forgeron.