Gallo De Vidrio»

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Downloaded on 2017-02-12T12:57:58Z TITLE: 'Muchos Méxicos': Widening the Lens in Rulfo's Cinematic Texts

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Cork Open Research Archive Title 'Muchos Méxicos': widening the lens in Rulfo's cinematic texts Author(s) Brennan, Dylan Joseph Publication date 2015 Original citation Brennan, D. J. 2015. 'Muchos Méxicos': widening the lens in Rulfo's cinematic texts. PhD Thesis, University College Cork. Type of publication Doctoral thesis Rights © 2014, Dylan J. Brennan. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Embargo information No embargo required Item downloaded http://hdl.handle.net/10468/1960 from Downloaded on 2017-02-12T12:57:58Z TITLE: 'Muchos Méxicos': Widening the Lens in Rulfo's Cinematic Texts. AUTHOR: Dylan Joseph Brennan, M.A. QUALIFICATION SOUGHT: PhD INSTITUTION: National University of Ireland, Cork. (University College Cork) DEPARTMENT: Centre for Mexican Studies, Department of Hispanic Studies. MONTH AND YEAR OF SUBMISSION: Originally submitted July, 2014— resubmitted after Minor Changes in February 2015 HEAD OF DEPARTMENT: Prof. Nuala Finnegan, Director of Centre for Mexican Studies. SUPERVISOR: Prof. Nuala Finnegan, Director of Centre for Mexican Studies. TABLE OF CONTENTS 1. Widening the Focus in Rulfo's Cinematic Texts – An Introduction P.1 1.1 Texts for Cinema? – Rationale and Paramaters P.1 1.2 Methodology P.7 1.3 Muchos Méxicos P.10 1.4 Widening (not shifting) the Focus P.15 1.5 Objectives P.18 2. Inframundos and Fractured Visions – El despojo and La fórmula secreta P.22 2.1 Conception and Synopsis: An Introduction to El despojo -

Additional Case Information

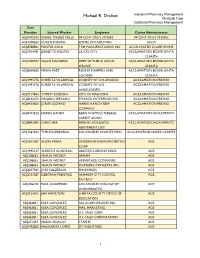

Michael R. Drobot Industrial Pharmacy Management MediLab Corp California Pharmacy Management Case Number Injured Worker Employer Claims Administrator ADJ7472102 ISMAEL TORRES VALLE 99 CENT ONLY STORES 99 CENT ONLY STORES ADJ1308567 CURTIS RIGGINS EMPIRE DISTRIBUTORS ACCA ADJ8768841 MARTIN AVILA TRM MANUFACTURING INC ACCELERATED CLAIMS IRVINE ADJ7014781 JEANETTE WILSON LA COUNTY ACCLAMATION 802108 SANTA CLARITA ADJ7200937 SUSAN NAVARRO DEPT OF PUBLIC SOCIAL ACCLAMATION 802108 SANTA SERVICE CLARITA ADJ8009655 MARIA PAEZ RUSKIN DAMPERS AND ACCLAMATION 802108 SANTA LOUVERS CLARITA ADJ1993776 ROBERTA VILLARREAL COUNTY OF LOS ANGELES ACCLAMATION FRESNO ADJ1993776 ROBERTA VILLARREAL COUNTY OF LOS ACCLAMATION FRESNO ANGELES/DPSS ADJ7117844 TOMMY ROBISON CITY OF MARICOPA ACCLAMATION FRESNO ADJ8162473 ONORIO SERRANO ESPARZA ENTERPRISES INC ACCLAMATION FRESNO ADJ8420600 JORGE LOZANO HARRIS RANCH BEEF ACCLAMATION FRESNO COMPANY ADJ8473212 DAREN HANDY KERN SCHOOLS FEDERAL ACCLAMATION SACRAMENTO CREDIT UNION ADJ8845092 CHAO HER FRESNO MOSQUITO ACCLAMATION SACRAMENTO ABATEMENT DIST ADJ1361532 THELMA JENNINGS LOS ANGELES COUNTY/DPSS ACCLAMATION SANTA CLARITA ADJ1611037 ALICIA MORA ANDERSON BARROWS METALS ACE CORP ADJ1995137 ALBERTO GUNDRAN ABLESTIK LABORATORIES ACE ADJ208633 SHAUN WIDNEY AMPAM ACE ADJ208633 SHAUN WIDNEY AMPAM RCR COMPANIES ACE ADJ208633 SHAUN WIDNEY PLUMBING CONCEPTS INC ACE ADJ2237965 JOSE CALDERON FMI EXPRESS ACE ADJ2353287 DEBORAH PRENTICE ANAHEIM CITY SCHOOL ACE DISTRICT ADJ246218 PAUL LIGAMMARI LOS ANGELES COLLEGE OF ACE CHIROPRACTIC -

MEXICAN FILM BULLETIN, Vol

THE MEXICAN FILM BULLETIN, Vol. 12 No. 8 (December 2006) The Mexican Film Bulletin Volume 12, Number 8 DeceDecembermber 2006 Miguel Aceves Mejía 19151915----20062006 Miguel Aceves Mejía is survived by his wife and son. Miguel Aceves Mejía died of pneumonia and Filmography bronchitis on 6 November 2006. Aceves Mejía, whose 1940: Rancho alegre (as part of the Trío Los Porteños) trademarks were a streak of white in his black hair and the 1947: De pecado en pecado (dubs José Pulido's singing), vocal style which earned him the nickname of "El Falsete Pecadora de Oro" or "El Rey del Falsete," was born in Chihuahua in 1950: Donde nacen los pobres November 1915 (some sources cite 1917), and first began 1951: Ella y yo, Por querer a una mujer, Nosotras las singing professionally in the 1930s in northern Mexico. sirvientas Towards the end of 1952: La mentira, Cartas a Ufemia the decade, he and 1953: Camelia two other men 1954: A los cuatro vientos formed the "Trío Los 1955: Música de siempre, Hay ángeles con espuelas, El Porteños," Águila Negra en El Vengador Solitario, Tú y las nubes, performing various Historia de un amor genres of music (the 1956: Música de siempre, Tú y la mentira, Que seas feliz!, team appeared in Que me toquen Las Golodrinas Rancho alegre in 1957: El Ciclón, Cuatro copas, Bajo el cielo de México, 1940, Aceves Rogaciano el huapangero, Guitarras de medianoche, La Mejía's film debut). feria de San Marcos, El gallo colorado, Amor se dice In the mid-1940s cantando Aceves Mejía 1958: Échame a mi la culpa!, Mi niño, mi caballo, -

Pegaso Revista Mensual M 'Ntkvideo— Uruguay

PEGASO REVISTA MENSUAL M 'NTKVIDEO— URUGUAY DIRECTOREBt Rabia de Breele-Joe* Baria Salgada m « i$2i. Nta. xxa.-Afc ni. Tres mil siglos de modas femeninas ■ Conferencia con proyecciones luminosa», leída a la Sociedad aEntre Nous», el 22 de Junio de 1MB Rompiendo el ciclo brillante de los oradores de alto vuelo que han dado a ustedes el hábito do oir :a frase; .galana que engarza el pensar profundo, y tal vez, como entremés preparatorio de temas trascendentales, un amable pedido de “ Entre Nous’’, explica la excepción qu e, significa esta charla, que deseo corta por temor de no hacerla amena., Condensar en breves momentos la evolución de la moda femenina, remontándose a través de los tiempos desdo las creaciones de Mad&me Paquin, hasta el traje... que no era traje, es seguramente ardua tarea, y las dificultades crecen si se detienen ustedes un instante a pensar en la fragilidad y sutileza del tema. L a moda, j Quién se atrevería a definirla 1 Muoho he temido que mis rudas manos de cirujano, maculasen las aterciopeladas alas de tan brillante mariposa; grande es, pues, mi audacia, pero a tenerla me han inducido la amistosa presión moral de sus actuales direotrices, y la esperanza de despertar en. ustedes el más encan tador de los defectos, femeninos: la curiosidad- i No me perdonarán ustedes, acaso, «er pesado, tal vez en demasía, si les doy la ocasión de reirse un rato de las cosas feas, con que de tiempo en tiempo la mujer transformó su divina silueta, o de admirar las creacio nes que subrayando su belleza oliéronle más anuas para vencer al hombre en esa desigual lucliá entre nuestra iusticidad y su viveza, entre la maza de Hércules y el abanico de Ninón de Léñelos? ¡Pobreeitos los hombres 1 Mientras el mundo dure, entre el cejijunto y barbudo Padre Eterno y la rubia Anadiomena retorciendo su caibeillera al nacer entre jas espumas del mar Egeo, sólo vacilarán los Bienaven turados a quienes se asegura el primer puesto en el reino de los cielos. -

Bibliography of Spanish Materials for Children: Kindergarten Through Grade Six

DOCUMENT RESUME ED 048 797 FL 002 152 AUTHOR Gonsalves, Julia, Comp.; And Others TITLE Bibliography of Spanish Materials for Children: Kindergarten Through Grade Six. INSTITUTION California State Dept. of Education, Sacramento. SPONS AGENCY Office of Education (DHEW) ,Washington, D.C. PUB DATE 71 NOTE 48p. EDRS PRICE EDRS Price MF-$0.65 HC-$3.29 DESCRIPTORS *Annotated Bibliographies, Bilingual Education, *Childrens Books, Childrens Games, Cultural Education, Dictionaries, Drama, *Elementary Education, Elementary School Students, Fles Materials, *Instructional Materials, Language Arts, Language Instruction, Language Learning Levels, Mathematics, modern Languages, Music, Reading Instruction, Social Sciences, *Spanish ABSTRACT This annotated bibliography of instructional materials, intended for students, teachers, and native speakers of Spanish, contains more than 400 items emphasizing both language and culture. The entries are arranged alphabetically in sections including: (1) books in series;(2) childrenes literature: (3) dictionaries and encyclopedias;(4) dramatization, rhymes, and poetry; (5) games, puzzles, and activities:(6) health and science; (7) mathematics; (8) music: (9) reading and language arts, and (10) social science. Bibliographic information includes the price of the publication, availability, and suggested readership. Appendixes contain a directory of publishers and distributors, and a book evaluation form. (RL) ii 1 DEPAINISNI Off MIN. MEADOW I MAW :. WM Of SWOON THIS DOtuNENI MS WEN WPRODOCED EXACTiv IS RELAYED 12014THE PERSON OR OmonsuOi ORMOND IIPOINtS OF VOW OR OPINIONS Wile DO NOT NKOSI,OR MVO (NNW OM OF INIFAIION 'NOON ON POIWy %MO I 8 A Kindergarten Through Grade Six CALIFORNIA STATE DEPARTMENT OF EDUCATION Wilson Riles Superintenden. of Public Instruction Sacramento 1971 I lb This publication, which was funded under pro- visions of the National Defense Education Act, Tide ill, was edited and prepared for photo-offset production by the Bureau of Publications, Call. -

El Libro De San Cipriano

EL LIBRO >'^ CIPRIANO -^^SORO dt^ -UEC^fCERO Presented to the LIBRARIES ofthe UNIVERSITY OF TORONTO from the Library of Jean-Jacques Kean /*-h LIBRO DE SAN CIPRIANO LIBRO COMPLETO DE VERDADERA MAGIA OSEA TESORO DEL HECHICERO ESCRITO EN ANTIGUOS PERGAMINOS HEBREOS. EN- TREGADOS POR LOS ESPÍRITUS AL MONIE ALEMÁN JOÑAS SUFURINO CONTIENE : LA CLAVICULA DE SALOMÓN. INVOCACIONES, PAC- TOS. EXORCISMOS. EL DRAGÓN ROJO Y LA CABRA INFERNAL. LA GALLINA NEGRA, ESCUELA DE SORTI- LEGIOS, EL GRAN GRIMORIO Y EL PACTO DE SAN- GRE, CANDELA MÁGICA PARA DESCUBRIR ENCAN- TAMIENTOS. RECOPILACIÓN DE LA MAGIA CALDEA Y EGIPCIA, FILTROS, ENCANTAMIENTOS. HECHICE- RÍAS Y SORTILEGIOS Nueva Edición Ilustrada BIBLIOTECA CIENCIAS OCULTAS México, D. F. ^^«¿'íTvní'v^^ A LOS FIELES LECTORES Aquí os presento un libro de un valor inestimable, el "Tratado completo de la verdadera Magia", escrito por el monje alemán. Jo- nes Sufurino. Mi afición a este género de trabajos me llevó siempre a rebuscar entre los montones de libros viejos, afanoso de encon- trar algo que fuera poco conocido en esta materia. Después de muchos años de fatigosas investigaciones han resultado premiados mis esfuerzos. El hallazgo del "Tratado completo de verdadera Magia" me llenó de satisfacción inmensa. Lo encontré entre otros de distinta especie, en la pequeña li- brería de un cura de aldea. Estaba escrito en alemán, lengua para, mi completamente ininteligible. Pero, por algunas figuras que se in- tercalaban en el texto, y por algunos nombres propios, salpicados aqui y allá, deduje que el extraño opúsculo trataba de Magia. Di- lo a traducir a un erudito, quien ha llevado a efecto su trabajo con escrupulosidad suma. -

Foodinspectionbasic Based on Food Inspections

FoodInspectionBasic Based on Food Inspections DBA Name IPSENTO FLAT GRILL 7- ELEVEN CHICAGO BY NIGHT THE NEW GRACE RESTAURANT FURIOUS SPOON EN PASSANT Beaubien Elementary School UNCOMMON GROUND THE DRAKE HOTEL LIME LEAF Kozminski THIRD RAIL TAVERN MAX'S TAKE OUT SAIGON PHO GOGI NARA SUBWAY Subway ROYALTY ARYA BHAVAN Page 1 of 478 09/27/2021 FoodInspectionBasic Based on Food Inspections AKA Name Risk IPSENTO Risk 2 (Medium) FLAT GRILL Risk 1 (High) 7- ELEVEN Risk 2 (Medium) CHICAGO BY NIGHT Risk 1 (High) THE NEW GRACE RESTAURANT Risk 1 (High) FURIOUS SPOON Risk 1 (High) EN PASSANT Risk 1 (High) Beaubien Elementary School Risk 1 (High) UNCOMMON GROUND Risk 1 (High) THE DRAKE HOTEL Risk 1 (High) LIME LEAF Risk 1 (High) Kozminski Risk 1 (High) THIRD RAIL TAVERN Risk 1 (High) MAX'S TAKE OUT Risk 1 (High) SAIGON PHO Risk 1 (High) GOGI NARA Risk 1 (High) SUBWAY Risk 1 (High) Subway Risk 1 (High) ROYALTY Risk 1 (High) ARYA BHAVAN Risk 1 (High) Page 2 of 478 09/27/2021 FoodInspectionBasic Based on Food Inspections ROSATI'S GRANT PARK MIMI'S TACOS THE ORIGINA GINO'S EAST CHICAGO BUTTERDOUGH KIMBALL MINI MART PRET A MANAGER FLASH FOOD MART SUMMER COQ D OR M & M FOOD DAYGLOW SUBWAY SUBWAY #44541 TRATTORIA ULTIMO MISS SAIGON GRAZE TACO MAYA BIAN BLACK DOG GELATO DUNKIN DONUTS NANDO'S PERI-PERI BROTHER'S SUBMARINE INC Page 3 of 478 09/27/2021 FoodInspectionBasic Based on Food Inspections ROSATI'S Risk 1 (High) MIMI'S TACOS Risk 1 (High) GINO'S EAST Risk 1 (High) BUTTERDOUGH Risk 1 (High) KIMBALL MINI MART Risk 3 (Low) PRET A MANGER Risk 1 (High) FLASH -

Social Exclusion and the Negotiation of Afro-Mexican Identity in the Costa Chica of Oaxaca, Mexico

Social Exclusion and the Negotiation of Afro-Mexican Identity in the Costa Chica of Oaxaca, Mexico. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. vorgelegt von Tristano Volpato aus Verona, Italien WS 2013/2014 Erstgutachter: Prof. Hermann Schwengel Zweitgutachterin: Prof. Julia Flores Dávila Vorsitzender des Promotionsausschusses der Gemeinsamen Kommission der Philologischen, Philosophischen und Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät: Prof. Dr. Bernd Kortmann Datum der Fachprüfung im Promotionsfach: 07 Juli 2014 Social Exclusion and the Negotiation of Afro-Mexican Identity in the Costa Chica of Oaxaca, Mexico. Tristano Volpato Nr.3007198 [email protected] II I acknowledge Prof. Schwengel, for the opportunity to make concrete an important proyect for my professional life and individual psychological growing, since he was in constant cooperation with me and the work; Prof. Julia Flores Dávila, who accompanied me during the last six years, with her human and professional presence; my parents, who always trusted me; Gisela Schenk, who was nearby me in every occasion, professonal and daily. Finally I want to specially thank all those people of the Costa Chica who, during the process, allowed me to understand better their identity and offered a great example of Mexicanity and humanity. III IV Contents Prefacio ............................................................................................................................ -

Inmates End Hunger Strike and Work Stoppage at Santa Rita Jail by David Chircop Participated in the Actions

Thursday, NOVEMBER 7, 2019 VOLUME LVI, NUMBER 45 Your Local News Source Since 1963 SERVING DUBLIN, LIVERMORE, PLEASANTON, SUNOL Inmates End Hunger Strike and Work Stoppage at Santa Rita Jail By David Chircop participated in the actions. The man Sgt. Ray Kelly. He noted Inmates complained they are A planned one-day hunger Alameda County Sheriff’s Of- inmates still ate food purchased exposed to biohazards and forced strike and work stoppage by in- fice counted substantially fewer through the jail commissary. to clean up after heroin addicts See Inside Section A mates at Santa Rita Jail in Dublin participants; about 100 inmates “Nobody went hungry.” who involuntarily defecate and Section A is filled with stretched for an additional five stopped eating jail food and about Organizers wrote that the ac- vomit on the floors, toilets, and information about arts, days before coming to an end 50 inmates quit their jobs. tion was staged to protest unsani- showers of communal cells. So people, entertainment and Tuesday afternoon. “I would not give this the tary conditions and mistreatment far, nine people have died in special events. There are An attorney who spoke on recognition of hunger strikes that by jail staff, including alleged custody in Santa Rita this year, education stories, a variety behalf of the inmates estimated have occurred in history,” said Al- neglect of medical and mental including the death of a man last of features, and the arts ameda County Sheriff’s spokes- health emergencies. month who apparently died from and entertainment and as many as 500 to 700 inmates bulletin board. -

![A Translation of Alejandro Tapia Y Rivera's Postumo El Envirginiado [1882] Aaron M](https://docslib.b-cdn.net/cover/8037/a-translation-of-alejandro-tapia-y-riveras-postumo-el-envirginiado-1882-aaron-m-3808037.webp)

A Translation of Alejandro Tapia Y Rivera's Postumo El Envirginiado [1882] Aaron M

University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Masters Theses 1911 - February 2014 2009 On Becoming Virginia: The tS ory of a Man Who Crashed a Woman's Body: A Translation of Alejandro Tapia y Rivera's Postumo el envirginiado [1882] Aaron M. M. Suko University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/theses Part of the Comparative Literature Commons, Latin American Literature Commons, and the Other Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons Suko, Aaron M. M., "On Becoming Virginia: The tS ory of a Man Who Crashed a Woman's Body: A Translation of Alejandro Tapia y Rivera's Postumo el envirginiado [1882]" (2009). Masters Theses 1911 - February 2014. 332. Retrieved from https://scholarworks.umass.edu/theses/332 This thesis is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Masters Theses 1911 - February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. ON BECOMING VIRGINIA: THE STORY OF A MAN WHO CRASHED A WOMAN’S BODY: A TRANSLATION OF ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA’S PÓSTUMO EL ENVIRGINIADO [1882] A Thesis Presented by AARON M. M. SUKO Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS SEPTEMBER 2009 Comparative Literature Translation Studies Program © Copyright by Aaron M. M. Suko 2009 All Rights Reserved ON BECOMING VIRGINIA: THE STORY OF A MAN WHO CRASHED A WOMAN’S BODY: A TRANSLATION OF ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA’S PÓSTUMO EL ENVIRGINIADO [1882] A Thesis Presented by AARON M. -

Rupert Garcia and Sammi Madison Garcia Collection CEMA 101

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8q52q5f No online items Guide to the Rupert Garcia and Sammi Madison Garcia Collection CEMA 101 Finding aid prepared by Callie Bowdish and CEMA staff University of California, Santa Barbara, Davidson Library, Department of Special Collections, California Ethnic and Multicultural Archives Santa Barbara, California, 93106-9010 (805) 893-8563 [email protected] Guide to the Rupert Garcia and CEMA 101 1 Sammi Madison Garcia Collection CEMA 101 Title: Rupert Garcia and Sammi Madison Garcia Collection Identifier/Call Number: CEMA 101 Contributing Institution: University of California, Santa Barbara, Davidson Library, Department of Special Collections, California Ethnic and Multicultural Archives Language of Material: English Physical Description: 35.0 boxes 26 document boxes and 9 oversized flat boxes, and 556 posters Date (bulk): Bulk, 1967-1987 Date (inclusive): 1959-2000 Abstract: This collection contains materials assembled by Rupert Garcia and document his passion for civil rights and activist art. Garcia was a student at San Francisco State where some of the earliest protests against racism in higher education institutions took place. This collection has material on that event in 1968 and 1969. The bulk of the nearly 600 posters span from the late 1960s through the 1980s. These posters include protest art, civil rights demonstrations and marches, Vietnam War-era protests and rallies, as well as United Farm Workers (UFW)-related events. Additionally, there are writings, publications, teaching papers and other informative materials that Garcia gathered as part of his research and teaching in Chicano Arts and the Chicano Movement, ranging from 1967 to 2000s. -

Ijoaquin Interior.Indd

irst paragraph of teaser text goes here. F Second paragraph of teaser text goes here. Third paragraph of teaser text goes here. And so on. Dimension W is an imprint of Crossroad Press Publishing Copyright © 2015 by Melvin Litton Cover by Dave Dodd Design by Aaron Rosenberg ISBN 978-0-9834xxx-x All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address Crossroad Press at 141 Brayden Dr., Hertford, NC 27944 www.crossroadpress.com First edition I, Joaquin MELVIN LITTON This sketch of Joaquín Murrieta, featured in The Overland, November 1895, was supposedly drawn directly from his head preserved in alcohol. (Courtesy of the California State Library Rare Periodical Collection.) Of Joaquin From Reminiscences of a Ranger by Major Horace Bell (1830—1918) o one will deny the assertion that Joaquin in his organizations, “Nand the successful ramifications of his various bands, his eluding capture, the secret intelligence conveyed from points remote from each other, manifested a degree of executive ability and genius that well fitted him for a more honorable position than that of chief of a band of robbers. In any country in America except the United States, the bold defiance of the power of the government, a half year’s suc- cessful resistance, a continuous conflict with the military and civil authorities and the armed populace—the writer repeats that in any other country in America other than the United States—the opera- tions of Joaquin Murrieta would have been dignified by the title of revolution, and the leader with that of rebel chief.