Versão 19/ 05 /2021

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Família Solanaceae Juss. No Município De Vitória Da Conquista

Paubrasilia Artigo Original doi: 10.33447/paubrasilia.2021.e0049 2021;4:e0049 A família Solanaceae Juss. no município de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil The family Solanaceae Juss. in the municipality of Vitória da Conquista, Bahia, Brazil Jerlane Nascimento Moura1 & Claudenir Simões Caires 1 1. Universidade Estadual do Sudoeste Resumo da Bahia, Departamento de Ciências Naturais, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil Solanaceae é uma das maiores famílias de plantas vasculares, com 100 gêneros e ca. de 2.500 espécies, com distribuição subcosmopolita e maior diversidade na região Neotropical. Este trabalho realizou um levantamento florístico das espécies de Palavras-chave Solanales. Taxonomia. Florística. Solanaceae no município de Vitória da Conquista, Bahia, em área ecotonal entre Nordeste. Caatinga e Mata Atlântica. Foram realizadas coletas semanais de agosto/2019 a março/2020, totalizando 30 espécimes, depositados nos herbários HUESBVC e HVC. Keywords Solanales. Taxonomy. Floristics. Foram registradas 19 espécies, distribuídas em nove gêneros: Brunfelsia (2 spp.), Northeast. Capsicum (1 sp.), Cestrum (1 sp.), Datura (1 sp.), Iochroma (1 sp.) Nicandra (1 sp.), Nicotiana (1 sp.), Physalis (1 sp.) e Solanum (10 spp.). Dentre as espécies coletadas, cinco são endêmicas para o Brasil e 11 foram novos registros para o município. Nossos resultados demonstram que Solanaceae é uma família de elevada riqueza de espécies no município, contribuindo para o conhecimento da flora local. Abstract Solanaceae is one of the largest families of vascular plants, with 100 genera and ca. 2,500 species, with subcosmopolitan distribution and greater diversity in the Neotropical region. This work carried out a floristic survey of Solanaceae species in the municipality of Vitória da Conquista, Bahia, in an ecotonal area between Caatinga and Atlantic Forest. -

Plants at MCBG

Mendocino Coast Botanical Gardens All recorded plants as of 10/1/2016 Scientific Name Common Name Family Abelia x grandiflora 'Confetti' VARIEGATED ABELIA CAPRIFOLIACEAE Abelia x grandiflora 'Francis Mason' GLOSSY ABELIA CAPRIFOLIACEAE Abies delavayi var. forrestii SILVER FIR PINACEAE Abies durangensis DURANGO FIR PINACEAE Abies fargesii Farges' fir PINACEAE Abies forrestii var. smithii Forrest fir PINACEAE Abies grandis GRAND FIR PINACEAE Abies koreana KOREAN FIR PINACEAE Abies koreana 'Blauer Eskimo' KOREAN FIR PINACEAE Abies lasiocarpa 'Glacier' PINACEAE Abies nebrodensis SILICIAN FIR PINACEAE Abies pinsapo var. marocana MOROCCAN FIR PINACEAE Abies recurvata var. ernestii CHIEN-LU FIR PINACEAE Abies vejarii VEJAR FIR PINACEAE Abutilon 'Fon Vai' FLOWERING MAPLE MALVACEAE Abutilon 'Kirsten's Pink' FLOWERING MAPLE MALVACEAE Abutilon megapotamicum TRAILING ABUTILON MALVACEAE Abutilon x hybridum 'Peach' CHINESE LANTERN MALVACEAE Acacia craspedocarpa LEATHER LEAF ACACIA FABACEAE Acacia cultriformis KNIFE-LEAF WATTLE FABACEAE Acacia farnesiana SWEET ACACIA FABACEAE Acacia pravissima OVEN'S WATTLE FABACEAE Acaena inermis 'Rubra' NEW ZEALAND BUR ROSACEAE Acca sellowiana PINEAPPLE GUAVA MYRTACEAE Acer capillipes ACERACEAE Acer circinatum VINE MAPLE ACERACEAE Acer griseum PAPERBARK MAPLE ACERACEAE Acer macrophyllum ACERACEAE Acer negundo var. violaceum ACERACEAE Acer palmatum JAPANESE MAPLE ACERACEAE Acer palmatum 'Garnet' JAPANESE MAPLE ACERACEAE Acer palmatum 'Holland Special' JAPANESE MAPLE ACERACEAE Acer palmatum 'Inaba Shidare' CUTLEAF JAPANESE -

WUCOLS 2015 Plant List for So.Coastal Region.Xlsx

WUCOLS - South Coastal Region Type Botanical Name Common Name Water Use S Abelia chinensis Chinese abelia Unknown S Abelia floribunda Mexican abelia Moderate/Medium S Abelia mosanensis 'Fragrant Abelia' fragrant abelia Unknown S Abelia parvifolia (A. longituba) Schuman abelia Unknown Gc S Abelia x grandiflora and cvs. glossy abelia Moderate/Medium S Abeliophyllum distichum forsythia Unknown S Abelmoschus manihot (Hibiscus manihot) sunset muskmallow Unknown T Abies pinsapo Spanish fir Low T N Abies spp. (CA native and non-native) fir Moderate/Medium P N Abronia latifolia yellow sand verbena Very Low P N Abronia maritima sand verbena Very Low S N Abutilon palmeri Indian mallow Low S Abutilon pictum thompsonii variegated Chinese lantern Moderate/Medium S Abutilon vitifolium flowering maple Moderate/Medium S Abutilon x hybridum & cvs. flowering maple Moderate/Medium S T Acacia abyssinica Abyssinian acacia Inappropriate S Acacia aneura mulga Low S Acacia angustissima white ball acacia Unknown T Acacia baileyana Bailey acacia Low S T Acacia berlandieri guajillo Low S A Acacia boormanii Snowy River wattle Low T Acacia cognata (A.subporosa) bower wattle Moderate/Medium S T Acacia constricta whitethorn acacia Low S Acacia covenyi blue bush Low S T Acacia craspedocarpa leatherleaf acacia Low S Acacia cultriformis knife acacia Low T Acacia dealbata silver wattle Low T Acacia decurrens green wattle Low T Acacia erioloba camel thorn Low T Acacia farnesiana (See Vachellia farnesiana) Acacia farnesiana var. farnesiana (See T Vachellia farnesiana farnesiana) -

WUCOLS List S Abelia Chinensis Chinese Abelia M ? ? M / / Copyright © UC Regents, Davis Campus

Ba Bu G Gc P Pm S Su T V N Botanical Name Common Name 1 2 3 4 5 6 Symbol Vegetation Used in Type WUCOLS List S Abelia chinensis Chinese abelia M ? ? M / / Copyright © UC Regents, Davis campus. All rights reserved. bamboo Ba S Abelia floribunda Mexican abelia M ? M M / / S Abelia mosanensis 'Fragrant Abelia' fragrant abelia ? ? ? ? ? ? bulb Bu S Abelia parvifolia (A. longituba) Schuman abelia ? ? ? M ? ? grass G groundcover GC Gc S Abelia x grandiflora and cvs. glossy abelia M M M M M / perennial* P S Abeliophyllum distichum forsythia M M ? ? ? ? palm and cycad Pm S Abelmoschus manihot (Hibiscus manihot) sunset muskmallow ? ? ? L ? ? T Abies pinsapo Spanish fir L L L / / / shrub S succulent Su T N Abies spp. (CA native and non-native) fir M M M M / / P N Abronia latifolia yellow sand verbena VL VL VL / ? ? tree T P N Abronia maritima sand verbena VL VL VL / ? ? vine V California N native S N Abutilon palmeri Indian mallow L L L L M M S Abutilon pictum thompsonii variegated Chinese lantern M H M M ? ? Sunset WUCOLS CIMIS ET Representative Number climate 0 Region zones** Cities zones* S Abutilon vitifolium flowering maple M M M / ? ? Healdsburg, Napa, North- San Jose, Salinas, Central 14, 15, 16, 17 1, 2, 3, 4, 6, 8 San Francisco, Coastal San Luis Obispo S Abutilon x hybridum & cvs. flowering maple M H M M / / 1 Auburn, Central Bakersfield, Chico, 8, 9, 14 12, 14, 15, 16 Valley Fresno, Modesto, Sacramento S T Acacia abyssinica Abyssinian acacia / ? / ? / L 2 Irvine, Los South Angeles, Santa 22, 23, 24 1, 2, 4, 6 Coastal Barbara, Ventura, -

Plant Name ID # Projected Ready

Plant Name ID # Projected Ready Date Abutilon 'Apricot' 4943 February I Abutilon 'Apricot' 4943 March I Abutilon 'Apricot' 4943 April I Abutilon 'Apricot' 4943 May I Abutilon 'Apricot' 4943 June I Abutilon 'Apricot' 4943 August I Abutilon 'Apricot' 4943 October I Abutilon 'Apricot' 4943 November I Abutilon 'Apricot' 4943 December I Abutilon 'Canary Bird' 4786 February I Abutilon 'Canary Bird' 4786 March I Abutilon 'Canary Bird' 4786 May I Abutilon 'Canary Bird' 4786 August I Abutilon 'Canary Bird' 4786 November I Abutilon 'David's Red' 4787 February I Abutilon 'David's Red' 4787 March I Abutilon 'David's Red' 4787 April I Abutilon 'David's Red' 4787 May I Abutilon 'David's Red' 4787 June I Abutilon 'David's Red' 4787 August I Abutilon 'David's Red' 4787 October I Abutilon 'Marion Brenner' 5371 February I Abutilon 'Marion Brenner' 5371 April I Abutilon 'Marion Brenner' 5371 June I Abutilon 'Marion Brenner' 5371 August I Abutilon 'Marion Brenner' 5371 October I Abutilon striatum "Redvein Indian Mallow" 2885 February I Abutilon striatum "Redvein Indian Mallow" 2885 March I Abutilon striatum "Redvein Indian Mallow" 2885 April I Abutilon striatum "Redvein Indian Mallow" 2885 May I Abutilon striatum "Redvein Indian Mallow" 2885 June I Abutilon striatum "Redvein Indian Mallow" 2885 July I Abutilon striatum "Redvein Indian Mallow" 2885 September I Abutilon 'Talini's Pink' 4594 February I Abutilon 'Talini's Pink' 4594 March I Abutilon 'Talini's Pink' 4594 April I Abutilon 'Talini's Pink' 4594 May I Abutilon 'Talini's Pink' 4594 June I Abutilon -

Latin for Gardeners: Over 3,000 Plant Names Explained and Explored

L ATIN for GARDENERS ACANTHUS bear’s breeches Lorraine Harrison is the author of several books, including Inspiring Sussex Gardeners, The Shaker Book of the Garden, How to Read Gardens, and A Potted History of Vegetables: A Kitchen Cornucopia. The University of Chicago Press, Chicago 60637 © 2012 Quid Publishing Conceived, designed and produced by Quid Publishing Level 4, Sheridan House 114 Western Road Hove BN3 1DD England Designed by Lindsey Johns All rights reserved. Published 2012. Printed in China 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 1 2 3 4 5 ISBN-13: 978-0-226-00919-3 (cloth) ISBN-13: 978-0-226-00922-3 (e-book) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Harrison, Lorraine. Latin for gardeners : over 3,000 plant names explained and explored / Lorraine Harrison. pages ; cm ISBN 978-0-226-00919-3 (cloth : alkaline paper) — ISBN (invalid) 978-0-226-00922-3 (e-book) 1. Latin language—Etymology—Names—Dictionaries. 2. Latin language—Technical Latin—Dictionaries. 3. Plants—Nomenclature—Dictionaries—Latin. 4. Plants—History. I. Title. PA2387.H37 2012 580.1’4—dc23 2012020837 ∞ This paper meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48-1992 (Permanence of Paper). L ATIN for GARDENERS Over 3,000 Plant Names Explained and Explored LORRAINE HARRISON The University of Chicago Press Contents Preface 6 How to Use This Book 8 A Short History of Botanical Latin 9 Jasminum, Botanical Latin for Beginners 10 jasmine (p. 116) An Introduction to the A–Z Listings 13 THE A-Z LISTINGS OF LatIN PlaNT NAMES A from a- to azureus 14 B from babylonicus to byzantinus 37 C from cacaliifolius to cytisoides 45 D from dactyliferus to dyerianum 69 E from e- to eyriesii 79 F from fabaceus to futilis 85 G from gaditanus to gymnocarpus 94 H from haastii to hystrix 102 I from ibericus to ixocarpus 109 J from jacobaeus to juvenilis 115 K from kamtschaticus to kurdicus 117 L from labiatus to lysimachioides 118 Tropaeolum majus, M from macedonicus to myrtifolius 129 nasturtium (p. -

Plant Growth Regulator Guide for Annuals

MAGAZINE • SINCE 1937 PLANT GROWTH REGULATORS FOR ANNUALS By 2015Brian E. Whipker, North Carolina State University EDITORIAL EDITOR Chris Beytes [email protected] MANAGING EDITOR Jennifer Zurko RETAIL EDITOR Jennifer Polanz EDITOR-AT-LARGE Ellen C. Wells A Singular CONTRIBUTING EDITOR Jennifer D. White INTERNATIONAL EDITOR Ron Van der Ploeg Commitment to COLUMNISTS Plant Growth John Friel Kerry Herndon Judy Sharpton Royal Heins Regulators Bill McCurry Today, Fine Americas remains committed to information on how to use our products most CONTRIBUTING WRITERS advancing the science of plant growth regula- effi ciently in your operation. Bill Swanekamp Paul Westervelt tors. While other companies view PGRs as “secondary products” and focus on Ongoing university support: Before Fine Gary Mangum Albert Grimm insecticides, fungicides and other products, Americas brings a new PGR to market, we Anne-Marie Hardie Abe Van Wingerden we concentrate exclusively on these vital make sure it passes the toughest tests at Chris Fifo Gerry Raker production tools. As a result, Fine off ers the the nation’s leading ornamental research Charlie Hall Roger McGaughey broadest line of PGRs in the ornamental sec- universities. Then we work hand in hand with Doug Cole tor, including Abide, Citadel, Collate, Concise, university researchers to add even more value Confi gure, Dazide, Florgib, Fresco, Piccolo to our product line through ongoing label PRODUCTION MANAGER Kathy Wootton and Piccolo 10 XC. expansion. CREATIVE DIRECTOR Chris Truesdale PHOTOGRAPHER Mark Widhalm Top-notch technical support: Services Only Fine Americas off ers you so much COPY EDITOR Sue Olsen from a single company. after the sale is one of the hallmarks of our As the leader in PGR research and develop- business philosophy. -

Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California

AA GuideGuide toto EstimatingEstimating IrrigationIrrigation WaterWater NeedsNeeds ofof LandscapeLandscape PlantingsPlantings inin CaliforniaCalifornia TheThe LandscapeLandscape CoefficientCoefficient MethodMethod andand WUCOLSWUCOLS IIIIII UniversityUniversity ofof CaliforniaCalifornia CooperativeCooperative ExtensionExtension CaliforniaCalifornia DepartmentDepartment ofof WaterWater ResourcesResources Cover photo: The Garden at Heather Farms, Walnut Creek, CA This Guide is a free publication. Additional copies may be obtained from: Department of Water Resources Bulletins and Reports P. O. Box 942836 Sacramento, California 94236-0001 (916) 653-1097 Photography: L.R. Costello and K.S. Jones, University of California Cooperative Extension Publication Design: A.S. Dyer, California Department of Water Resources A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California The Landscape Coefficient Method and WUCOLS III* *WUCOLS is the acronym for Water Use Classifications of Landscape Species. University of California Cooperative Extension California Department of Water Resources August 2000 Preface This Guide consists of two parts, each formerly a ter needs for individual species. Used together, they separate publication: provide the information needed to estimate irriga- tion water needs of landscape plantings. Part 1—Estimating the Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California: The Land- Part 1 is a revision of Estimating Water Require- scape Coefficient Method ments of Landscape Plants: The Landscape Co- • L.R. Costello, University of California Coopera- efficient Method, 1991 (University of California tive Extension ANR Leaflet No. 21493). Information presented in • N.P. Matheny, HortScience, Inc., Pleasanton, CA the original publication has been updated and ex- • J.R. Clark, HortScience Inc., Pleasanton, CA panded. Part 2—WUCOLS III (Water Use Classification Part 2 represents the work of many individuals and of Landscape Species) was initiated and supported by the California De- • L.R. -

WUCOLS III* 1999 Edition

WUCOLS III* 1999 Edition L. R. Costello University of California Cooperative Extension K.S. Jones University of California Cooperative Extension *WUCOLS is the acronym for Water Use Classification of Landscape Species. The WUCOLS list is intended solely as a guide to help landscape professionals identify irrigation water needs of landscape species. It can be used either for the selection of species or to assist in developing irrigation schedules for existing landscapes. It is not intended to be used as a “required,” “mandatory,” “approved,” or “master” list by local, regional, or statewide governments, govern- ment agencies, or water authorities for the selection of plant species. This list should not be used in part or in entirety to restrict species selection only to those species listed here. In addition, the evaluations of irrigation water requirements presented here should not be considered absolute and are not intended to be used as such, i.e., the user is not “required” to use these evalua- tions. This is a guide to species water needs. PROJECT PARTICIPANTS Project Leader L. R. Costello, Environmental Horticulture Advisor University of California Cooperative Extension San Mateo and San Francisco Counties Project Coordinator K. S. Jones, Horticulture Associate University of California Cooperative Extension San Mateo and San Francisco Counties REGIONAL COMMITTEES North-Central Coast Barrie D. Coate, Horticultural Consultant—Barrie D. Coate & Associates, Los Gatos, 1992, 1994,1999* Laurence R. Costello, Horticulture Advisor—UC Cooperative -

Ethnobotany Northern Peruvian Andes

Ethnobotany in the Northern Peruvian Andes Local Knowledge on Medicinal Plant Use Master Thesis by Martina Monigatti Institute of Systematic Botany University of Zurich Supervised by Dr. Caroline Weckerle Submitted to Prof. Dr. Peter Linder June 2011 Lo que das, recibes Contact: Martina Monigatti [email protected] Institute of Systematic Botany University of Zurich Switzerland Front cover: Brugmansia sanguínea (Solanaceae), Cochabamba. Local healers collecting medicinal plants, Cerro Crestón, Lagoon Huarmicocha. All pictures taken by the author in northern Peru. Contents Abstract..................................................................................................................................................3 1. Introduction........................................................................................................................4 1.1. History and scope of ethnobotany.................................................................4 1.2. Biodiversity and ethnobotany in northern Peru............................................5 1.3. Aims and research questions.........................................................................7 2. Research area.....................................................................................................................8 2.1. Geographic aspects and vegetation zones...................................................8 Study sites.................................................................................................8 Climate.....................................................................................................12 -

PE Águas Da Billings

Parque Estadual Águas da Billings Plano de Manejo Versão 30/07/21 Parque Estadual Águas da Billings GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO João Agripino da Costa Doria Junior SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Marcos Rodrigues Penido SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Eduardo Trani Fundação Florestal PRESIDENTE Gerd Sparovek DIRETORIA EXECUTIVA Rodrigo Levkovicz DIRETORIA METROPOLITANA INTERIOR Lucila Manzatti GERÊNCIA REGIONAL METROPOLITANA Josenei Gabriel Cará PARQUE ESTADUAL ÁGUAS DA BILLINGS NÚCLEO PLANOS DE MANEJO Fernanda Lemes de Santana Parque Estadual Águas da Billings CRÉDITOS INFORMAÇÕES GERAIS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ATOS NORMATIVOS, GESTÃO, INFRAESTRUTURAS, ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA UC Adriana de Arruda Bueno, FF Aleph Bönecker da Palma, FF Fernanda Lemes de Santana, FF Juliana Quintanilha da Cruz, FF Suellen França de Oliveria Lima, FF Tatiana Yamauchi Ashino, FF Victor del Mazo Quartier, FF ASPECTOS FUNDIÁRIOS Vivian Tiemi Sugano, FF Tatiana Vieira Bressan, FF MEIO BIÓTICO VEGETAÇÃO Frederico Arzolla, IF Janaina Pinheiro Costa, IBot Regina Tomoko Shirasuna, IBot Rosangela Simao Bianchini, IBot Victor del Mazo Quartier, FF Marco Aurélio Nalon, IF FAUNA Alexsander Zamorano Antunes, IF MEIO FÍSICO GEOLOGIA Francisco de Assis Negri, IG GEOMORFOLOGIA Autores do documento de criação (2012): Prof. Dr. Jurandyr L. Sanches Ross, DG/FFLCH/USP Marisa de Souto Matos Fierz, DG/FFLCH/USP Roberto José Hezer Moreira Vervolet, DG/FFLCH/USP Parque Estadual Águas da Billings Jader Oliveira, DG/FFLCH/USP Alex da Silva Sousa, DG/FFLCH/USP -

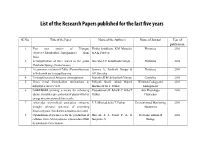

Journal Articles

List of the Research Papers published for the last five years SL No. Title of the Paper Name of the Author/s Name of Journal Year of publication 1. Two new species of Tripogon Thoiba lottekkattu, K.M. Manudev Phytotaxa 2016 (Poaceae:Chloridoideae:Tripogoninae) from & A.K. Pradeep India 2. Lectotypification of three names in the genus Janeesha A.P. & Santhosh Nampy Phytotaxa 2016 Henckelia Spreng. (Gesneriaceae). 3. A taxonomic revision of Pollia (Commelinaceae) Jameera A., Santhosh Nampy & Phytotaxa 2016 in India with six lectotypifications. A.P. Janeesha 4. Lectotypification of Arisaema consanguinum Manudev K.M. & Santhosh Nampy Candollea 2016 5. Heavy metal detoxification mechanisms in Palliyath Sruthi, Abdul Majeed Wetlands Ecology and 2016 halophytes: an overview Shackira & Jos T. Puthur Management 6. GABA/BABA priming: a means for enhancing Vijayakumari, K. Jisha K. C. & Jos T Acta Physiologia 2016 abiotic stresstolerance potential of plants with less Puthur Plantarum energy investmentson defence cache 7. Arbuscular mycorrhizal association enhances P. P. Mirshad & Jos T. Puthur Environmental Monitoring 2016 drought tolerance potential of promising Assessment bioenergy grass (Saccharum arundinaceum retz.) 8. Optimization of parameters for the production of Hareesh, E. S., Faisal, P. A., & Electronic journal of 2016 cellulase from Achromobacter xylosoxidans BSS4 Benjamin, S. Biology by solid-state fermentation 9. Pseudomonas aeruginosa strain BUP2, a novel Unni, K. N., Priji, P., Sajith, S., Biologia 2016 bacterium inhabiting the rumen of Malabari goat, Faisal, P. A., & Benjamin, S. produces an efficient lipase 10. Surface interaction and corrosion inhibition of Shainy, K. M., Ammal, P. R., Unni, Journal of Bio-and Tribo- 2016 mild steel in hydrochloric acid using pyoverdine, K.